知信行模式下抗疫精神融入隔離技術的教學設計與實踐

陳 瑤,周香鳳,石 楠,余裕宇

(江西醫學高等專科學校,江西 上饒 334000)

教育部在《高等學校課程思政建設指導綱要》中指出,要科學設計課程思政教學體系,在醫學類專業課程教學中加強醫德醫風教育,著力培養學生“敬佑生命、救死扶傷、甘于奉獻、大愛無疆”的醫者精神,注重加強醫者仁心教育,在培養精湛醫術的同時,引導學生始終把人民群眾生命安全和身體健康放在首位。在抗擊新冠肺炎疫情期間,中華民族萬眾一心、守望相助、共克時艱,無數的中國醫者視死如歸、逆行而上、英勇無畏,鑄就了“生命至上、舉國同心、舍生忘死、尊重科學、命運與共”的偉大抗疫精神。基本隔離操作技術是護理學專業核心課程基礎護理學中要求重點掌握的護理技術之一,在疫情防控時期更是有著十分重要的學習意義。知信行模式 (Knowledge Attitude and Practice model,KAP)是用來解釋個人知識和信念如何影響行為改變的常用干預模式,該理論將人類行為的改變分為獲取知識、產生信念和形成行為3個連續過程[1],在認知形成與建立信念的基礎上,個人會產生向積極行為的改變。本研究基于知信行理論模式將抗疫精神融入隔離技術教學中,取得了良好的教學效果,現報告如下。

1 對象與方法

1.1 對象

采用整群隨機抽樣法從我校正在開設基礎護理學課程的2021級7個三年制大專護理班中隨機抽取兩個班級作為研究對象,再用抽簽法隨機抽取一個班為試驗組,另一個班為對照組。試驗組128人,其中女生108人,男生20人;年齡18~21歲,平均年齡(19.54±1.72)歲。對照組123人,其中女生106人,男生 17人;年齡 17~21歲,平均年齡(19.06±1.98)歲。研究對象前期均已完成人體解剖學、生理學、生物化學、計算機應用基礎、護理禮儀、護理學導論等課程的學習。兩組性別、年齡及前期課程成績比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 教學內容 以2021—2022學年第二學期基礎護理學課程中開展的隔離技術為研究項目,具體內容包括手衛生、帽子與口罩使用法、穿脫隔離衣與防護服。兩組教材統一選用程玉蓮、趙國琴主編的高等衛生職業教育應用技能型規劃教材《護理學基礎》(第2版)[2],使用2021年國務院印發的《醫療機構內新型冠狀病毒感染預防與控制技術指南》(第3版)作為教學輔助材料。

1.2.2 思政素材的選擇 思政素材是思政育人的載體。課題組利用多種網絡平臺,積極查閱和收集我國在抗擊新冠肺炎疫情中的新聞熱點與人物典范,結合我校抗疫工作實際,根據設定的德育目標選擇以下素材融入教學中:(1)中國抗疫紀錄片與公益短片。如《一級響應》《致敬最美逆行者》等,感受中國力量,傳承職業信仰,激發家國情懷與敬業精神。(2)抗疫英雄人物故事與榜樣力量。如“大愛無疆”鐘南山、“最美壓痕”李蘭娟、“新冠疫苗守護者”趙振東等。(3)一線抗疫護士經驗分享。邀請我校附院援鄂護士代表及參加一線抗疫的優秀校友線上分享抗疫經驗與事跡。(4)自制視頻合集再現2021年我校學生鉛山縣下鄉抗疫情景,分享學生的抗疫日記。2021年11月,上饒市鉛山縣疫情防控期間,我校近400名學生志愿者不畏艱險、逆風而行、火速支援,展現了新時代醫學生的責任與擔當。

1.2.3 教學設計與實施 學法:兩組均采取小組合作學習法,即遵循“組間同質、組內異質”原則,組建學習小組,每組4~5個學生,小組合作完成學習任務。教法:對照組采用常規教學法,教師通過統一講解示教授課,學生按學號順序分組練習,小組內相互指導練習,必要時教師答疑、糾錯。試驗組依托超星學習通平臺采用線上線下相結合的混合式教學法,依據知信行理論模式融合抗疫精神于教學各個環節中,具體如下:(1)課前“知”。教師在學習通發布課前學習任務,包括教學課件、操作標準視頻等,進行課前小測驗。根據教學目標,結合學生課前預習情況明確教學重、難點。課前線上推送抗疫新聞、紀錄片、抗疫英雄等思政材料,要求學生結合自查的抗疫事跡,每組以“我心中的最美逆行者”為名撰寫一篇感想,組間評選出“最佳美文”,推送至護理學院新媒體公眾號。讓學生領會偉大抗疫精神,樹立敬佑生命的觀念,提升職業認同感和使命感。(2)課中“信”。導課環節:線上分享我校附院援鄂護士代表及參加一線抗疫的優秀校友抗疫經驗與事跡,對接臨床,使學生樹立嚴謹的職業防護觀念。介紹臨床真實案例“在某院隔離病房收治了一位新冠肺炎的確診患者,經過治療后,患者咳嗽咳痰較前好轉,醫生開具醫囑:鼻咽拭子新冠病毒核酸檢測。如果你是該患者的責任護士,操作前應該如何做好個人防護?”引發學生思考,提出職業要求,明確學習意義。教學示教:選擇參加過鉛山抗疫志愿服務的學生示范隔離技術基本操作,教師從旁講解要點與易錯點,利用多媒體播放2021年我校學生鉛山抗疫視頻合集,再現真實抗疫情景,烘托氣氛,激發責任意識與家國情懷,讓學生真切領悟到抗疫精神。分組練習:以小組為團隊合作練習操作,必要時教師答疑,再次示范標準操作。小組成員操作時進行組內點評,相互討論,實時糾錯,總結要點與注意事項。在操作中強調養成認真、嚴謹、負責的工作態度,體現愛崗敬業精神。操作結束后每組隨機抽取一位學生錄制操作視頻,上傳至學習通,組間點評、在線糾錯并記錄錯點,針對操作細節與易錯點發布線上主題討論。(3)課后“行”。課后要求學生每人至少1次參與抗疫志愿活動,包括核酸檢測志愿服務、新冠疫苗接種志愿服務、學校疫情防控守衛值班等,用行動傳承抗疫精神,并分享抗疫志愿工作圖片至超星學習通和朋友圈,傳播抗疫精神。

1.3 教學效果評價

1.3.1 評價比較兩組學生隔離技術考核成績 統一使用本校自編的《護理實訓手冊》為評分標準進行小組操作打分,并進行相關理論提問。總評成績=操作成績(80%)+理論答題(20%)。

1.3.2 評價比較兩組學生護理專業認同水平 使用胡忠華[3]編制的護理本科生專業認同調查問卷評估學生試驗前后護理專業態度的變化,包括專業認識、專業情感、專業意志、專業價值觀、專業技能和專業期望共6個維度,問卷的Cronbach's α系數為0.876,計分項目采用Likert 5級評分法,分值越高表示專業認同度越高,總得分25~50分為不認同,51~100分為認同度一般,101~125分為高度認同。

1.3.3 評價比較兩組學生職業素養評分 采用由廣州大學謝新瑩[4]編制的高職護生職業素養問卷對學生試驗前后職業素養進行評價,該問卷由職業道德、職業技能、職業意識3個維度共18個條目構成,問卷總Cronbach's α系數為0.972,各條目采用Likert 5級評分法,滿分為90分,分值越高表示職業素養越高。試驗前后通過問卷星現場發放問卷進行調查,統一指導語,要求學生以匿名方式如實填寫,共發放問卷251份,回收有效問卷251份,有效回收率100%。

1.4 統計學方法

定性資料采用人數及百分比進行統計描述,定量資料采用SPSS22.0軟件錄入數據,以(±s)表示,采用兩獨立樣本t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

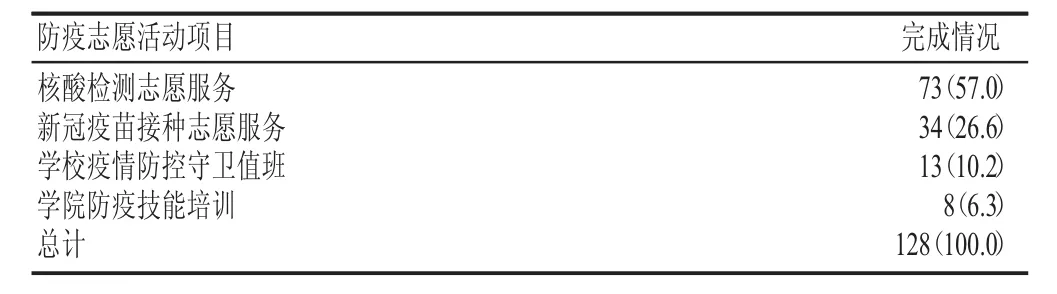

2.1 試驗組學生防疫志愿活動參與情況(見表1)

表1 試驗組學生防疫志愿活動參與情況[n(%)]Table 1 Participation of students in epidemic prevention volunteer activities in the experimental group[n(%)]

2.2 兩組學生隔離技術成績比較(見表2)

表2 兩組學生隔離技術成績比較(±s,分)Table 2 Comparison of isolation technique scores between the two groups of students(±s,score)

表2 兩組學生隔離技術成績比較(±s,分)Table 2 Comparison of isolation technique scores between the two groups of students(±s,score)

組別總評分n 操作評分對照組試驗組理論答題123 128 tP 84.22±4.15 88.04±5.73-2.700 0.010 80.00±5.73 82.60±6.47-1.405 0.167 83.38±4.38 86.95±5.09-2.661 0.011

試驗組學生隔離技術操作評分與考核總評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

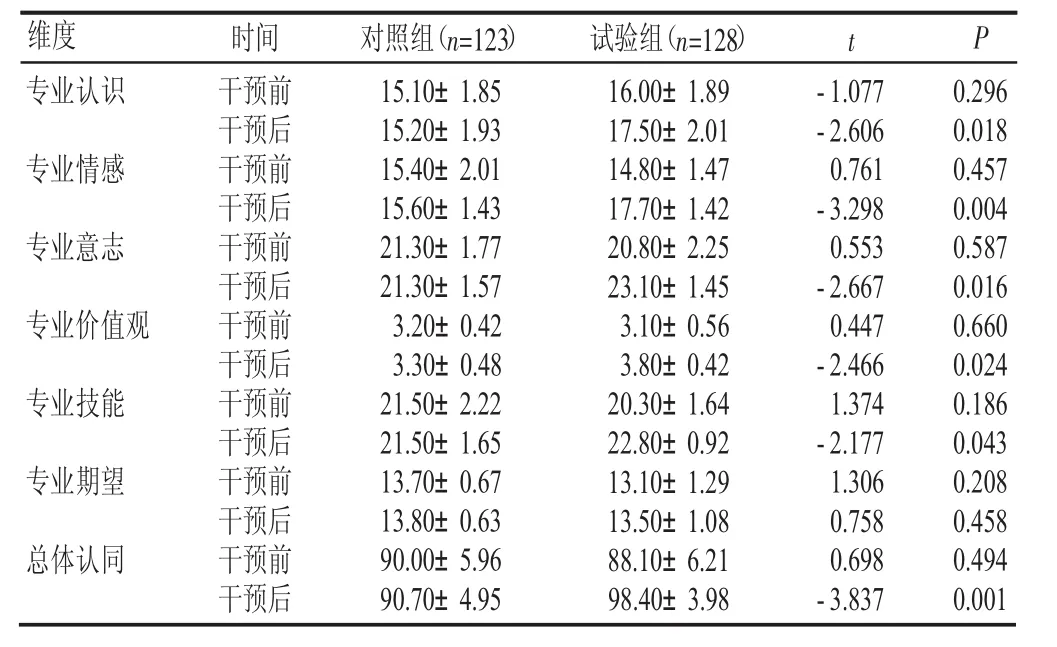

2.3 兩組學生護理專業認同度比較(見表3)

表3 兩組學生護理專業認同度比較(±s,分)Table 3 Two groups of students nursing professional identity comparison(±s,score)

表3 兩組學生護理專業認同度比較(±s,分)Table 3 Two groups of students nursing professional identity comparison(±s,score)

維度 對照組(n=123) 試驗組(n=128)t P專業認識專業情感專業意志專業價值觀專業技能專業期望總體認同時間干預前干預后干預前干預后干預前干預后干預前干預后干預前干預后干預前干預后干預前干預后15.10±1.85 15.20±1.93 15.40±2.01 15.60±1.43 21.30±1.77 21.30±1.57 3.20±0.42 3.30±0.48 21.50±2.22 21.50±1.65 13.70±0.67 13.80±0.63 90.00±5.96 90.70±4.95 16.00±1.89 17.50±2.01 14.80±1.47 17.70±1.42 20.80±2.25 23.10±1.45 3.10±0.56 3.80±0.42 20.30±1.64 22.80±0.92 13.10±1.29 13.50±1.08 88.10±6.21 98.40±3.98-1.077-2.606 0.761-3.298 0.553-2.667 0.447-2.466 1.374-2.177 1.306 0.758 0.698-3.837 0.296 0.018 0.457 0.004 0.587 0.016 0.660 0.024 0.186 0.043 0.208 0.458 0.494 0.001

兩組比較發現,干預后試驗組學生的專業認識、專業情感、專業意志、專業價值觀、專業技能及專業認同總分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

2.4 兩組學生職業素養比較(見表4)

表4 兩組學生職業素養比較(±s,分)Table 4 Comparison of two groups of students’ professional quality(±s,score)

職業道德 職業技能 職業意識 總分組別n干預前 干預后 干預前 干預后 干預前 干預后 干預前 干預后對照組試驗組123 128 tP 23.50±3.41 23.40±4.48 0.056 0.956 24.00±3.23 27.10±2.30-2.224 0.039 22.70±4.03 23.60±4.09-0.496 0.626 23.30±4.16 27.40±2.50-2.668 0.016 23.10±4.01 23.80±4.34-0.374 0.712 23.60±3.92 28.00±2.11-3.125 0.006 69.30±10.12 70.80±12.61-0.293 0.773 70.90±9.77 82.50±7.23-3.018 0.007

干預后,試驗組學生的職業道德、職業技能、職業意識與職業素養總評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

3.1 融入抗疫精神有助于增強學生實訓學習效果

高職護理實訓教學是銜接課堂與臨床的重要環節,旨在訓練護理專業學生應具備的基本操作技能,培養學生的職業素質和職業能力,以適應未來臨床護理崗位需求。以往的多項研究[5-6]表明,在教學中融入思政元素可以有效增強學生的實訓學習效果。本研究結果也驗證了這一點,將抗疫精神融入隔離技術教學后,試驗組學生隔離技術的操作成績與總評成績均高于對照組(P<0.05)。課前通過抗疫紀錄片、英雄事跡的線上學習與分享,學生被偉大的抗疫精神所震撼,這為隔離技術實踐操作學習奠定了良好的情感基礎。很多試驗組學生在“我心中的最美逆行者”感悟中表達了“想要學好專業知識與技能,有朝一日能像這些英雄前輩一樣在國家與人民需要時挺身而出,奉獻自己的力量”“作為一名學生,我現在能做的就只有勤學多練,努力提高自身的專業水平,才能擁有履行醫者使命的能力”等。可見在隔離技術教學中融入抗疫精神,讓學生深刻意識到了學習隔離技術的重要意義與實際作用,端正了學習態度,增強了學習動機和主動性,從而增強了學習效果。課后通過組織學生參加各類校園抗疫志愿活動,在參與抗疫志愿服務時將隔離技術學以致用,在實踐中有效地鞏固了學習效果。試驗組相關理論成績雖然也高于對照組,但是差異無統計學意義(P>0.05),這可能與我校常規教學中有章節達標習題訓練,強化了對照組學生理論知識的掌握有關。

3.2 融入抗疫精神有助于促進學生的專業認同

專業認同是護理專業學習、學科發展和職業穩定的基礎[7]。本研究中學生的專業認同處于一般水平,這與國內報道高職護生護理專業認同度普遍不高相吻合[8-9]。在新冠肺炎疫情防控期間,無數醫務人員舍生忘死,用平凡的血肉之軀展現出了英勇無畏的戰斗精神、生命至上的大愛精神。護理專業學生的職業認同也受抗疫精神激勵而產生了積極正面的變化[10],但在抗擊疫情過程中,一線醫務人員的健康和生命也面臨著巨大威脅,部分學生可能會因此降低對專業的認可度,動搖職業信仰[11]。調查發現,學生的專業認同主要與后天的學習與教育有關[12]。因此,我們應當因時制宜,趁熱打鐵,以疫情為契機,在教學過程中有機融入抗疫精神,對學生進行正向價值觀的引領與塑造。本研究結果顯示,干預后試驗組學生的專業認識、專業情感、專業意志、專業價值觀、專業技能與專業認同總分均高于對照組(P<0.05)。

本研究利用校附屬醫院第一批援鄂護士及參加一線抗疫的優秀校友代表線上分享抗疫經驗,課中請參加過鉛山抗疫志愿服務的學生示范操作,以身邊的人為榜樣,拉近了臨床與教學的距離,有效發揮了榜樣引導的作用。榜樣教育可以讓學生深入感知護理職業精神品質,加深對護理職業的認知,激發職業榮譽感,增強職業認同感和價值感[13]。很多學生在親身參與了校園抗疫志愿服務后,切身體會到了醫務工作者的辛苦,激發了學生的職業自豪感和職業榮譽感。雖然試驗組在隔離技術教學中融入抗疫精神后,學生的專業認同有所提高,但是卻仍然處于一般水平(98.40±3.98)分,可能是因為專業認同是學生個體與護理專業兩方面連續動態、相互作用的過程[3],具有動態性與持續性,僅靠一次課堂改革無法收到一蹴而就的效果。這也提示我們要提升學生護理專業認同感,需要系統構思全課程思政建設體系與方案,建立課程思政育人的長效機制。

3.3 融入抗疫精神有助于提升學生的職業素養

護士職業素養是護理專業學生在校期間培育的,且在護士職業生涯中不斷發展及完善的護理從業者所必須具備的綜合素質與涵養,包括職業技能、職業道德與職業意識[4],缺乏職業素養是現階段護士能力結構存在的主要問題之一[14]。2022年新修訂的《中國職業教育法》中也著重強調了職業教育中學生職業素養培養的重要性。本研究結果顯示,通過知信行模式將抗疫精神融入隔離技術教學,可以有效提高學生的職業素養,干預后試驗組學生的職業技能、職業道德與職業意識均較對照組高(P<0.05)。“知識—態度—行為”模式符合學生“識記—領會—運用”的學習發展規律,通過知識傳授,吸收內化成信念、調整態度,最終觸發積極行為。在思政“知”與“信”的環節,我們引入抗疫英雄事跡與抗疫校友先進事跡作為榜樣,幫助學生樹立正確的價值觀,加強了精神傳承與價值引領[11]。史瑞芬[15]認為,在專業課程教學過程中應該嵌入職業情感元素,賦予教學真情實感。我們在教學中利用多媒體再現學生參與過的真實抗疫情景,增強了課堂感染力,讓學生在學中做、做中悟,真切領悟抗疫精神。教學效果反饋時,大部分學生表示抗疫情景的真實融入,鼓舞了與新冠肺炎抗爭的斗志,激發了社會責任感。研究最終在思政“行”的環節,將教學延伸到課外志愿者活動的隱性教育中,在實踐歷練中讓學生踐行抗疫精神,體會吃苦耐勞,學會擔當責任,做到學、思、用貫通,知、信、行合一,增強了課內外思政教育的整體育人效果。

4 結語

基于知信行理論構建課程思政新模式,采用“教、學、做、評”一體化的教學策略,將抗疫精神融入隔離技術教學中,可以有效幫助學生建立正向的信念與態度,內化思想品德與職業素養于積極行為中,從而增強德育效果。但是本研究只探究了在某個教學項目中融合抗疫精神的育人效果,日后課題組將深入挖掘抗疫精神與護理專業教育的融合點,進一步豐富課程思政教學資源,并擴大教學實踐范圍,在實踐中不斷優化完善,以期為祖國醫療事業培育出更多高分、高能、高素質的護理人才。