桐城市基層農技推廣機構“縣管鄉用”機制的實踐與對比

姚晨紅

(桐城市農業農村局,安徽桐城 231400)

桐城市位于安徽省中部偏西南,總面積1 571 km2,總人口74萬,現轄1個國家級經濟技術開發區、12個鎮、3個街道。北至省會合肥90 km,南鄰安慶市68 km,是皖西南的交通樞紐和承東啟西的通達之地,屬合肥都市圈南翼門戶城市。桐城市農業氣候條件適宜,耕地總面積4.4萬hm2,農業品種資源豐富,2021年農林牧漁總產值63.8億元。近年來,桐城市鄉村產業快速發展,農業生產力大幅提高,農產品生產位居安徽省重要位次,已形成了糧油、畜禽為主導產業,水禽羽絨、富鋅產業、茶葉等為特色產業的產業發展格局。先后獲得“全國糧食生產先進縣”“全國商品豬生產基地”“全國農產品加工業示范基地”“全國綠色食品原料標準化生產基地”“全國生態農業示范基地”等稱號,成功創建國家級現代農業示范區。

2007年,桐城市根據國務院出臺的《關于深化改革加強基層農業技術推廣體系建設的意見》,結合本地實際,對種植業、畜牧業基層農技推廣體系開展了“縣管鄉用”改革工作。改革15年以來,這2個體系在機構建設、隊伍建設、制度建設和公共服務能力等方面有了全面提升,成為管理體制完善、運行機制規范、專業人員隊伍精干、推廣經費保障穩定的新型農業技術推廣體系。為此,本文對桐城市基層農技推廣體系“縣管鄉用”的實踐進行了總結,并與未改革的農機、水產技術推廣體系的運行進行對比分析,得出“縣管鄉用”機制下的基層農技推廣體系更能夠發揮農技推廣機構的主責主業,更能夠加強對農技推廣人才的培養,服務農民的成效也更加顯著。

1 桐城市基層農技推廣體系現狀

1.1 基層農技推廣體系分類改革情況

桐城市現有種植業、畜牧、農機、水產等4個農技推廣體系,各自獨立運行。種植業和畜牧業農技推廣體系于2007年建立起“三權在市”的管理體制,形成和完善了以市種植業管理中心和畜牧獸醫管理中心為主導,鄉鎮站為基礎的技術推廣網絡體系,屬全額撥款事業單位。組建了新的兩級農技推廣機構,市種植業管理中心和畜牧獸醫管理中心隸屬市農業農村局,鄉鎮站分別作為2個中心的派出機構,鄉鎮農技推廣人員是2個中心的派出人員,堅持“人、財、物、事權”的統一管理,實行垂直管理的原則;堅持“條快結合,統籌兼顧”的原則,人員的調配、考評和晉升,充分聽取所在服務區域政府的意見;堅持“縣管鄉用”原則,鄉鎮站在2個中心管理下,同時為屬地政府中心任務服務。

農機、水產技術推廣體系由農機服務中心、水產服務中心和鄉鎮站構成。在2018年機構改革中,原農機局、水產局機構撤銷,成立2個中心,成為農業農村局下屬全額撥款事業單位。鄉鎮農機、水產站的三權在當地政府,2個中心對鄉鎮站進行業務指導。

1.2 農技推廣機構情況

種植業農技推廣體系是由市級種植業管理中心和14個鄉鎮農業技術推廣站構成的,共有國家編制124個,種植業管理中心編制39個,實有人員47人;鄉鎮農業站編制85個,實有人員130人。畜牧業農技推廣體系是由市級畜牧獸醫管理中心和13個鄉鎮畜牧獸醫站構成的。畜牧畜牧獸醫管理中心編制24個,實有人員21人;鄉鎮站編制40個,實有人員25人。

農機技術推廣體系是由市級農機服務中心和8個鄉鎮農機站組成,農機服務中心編制61個,實有人員30人;鄉鎮站實有人員26人。水產技術推廣體系是由市級水產服務中心和7個鄉鎮水產站組成,水產服務中心編制5個,實有人員5人;鄉鎮站編制30個,實有人員20人。

1.3 農技推廣人員情況

1.3.1 年齡構成。種植業和畜牧業農技推廣體系現有農技推廣人員223人,其中,50周歲以上人員78人,占實有人員的35%;36~49周歲人員138人,占實有人員的62%;35周歲以下人員7人,占實有人員的3%。農機和水產技術推廣體系現有人員81人,50周歲以上人員24人,占實有人員的30%;36~49周歲人員54人,占實有人員的67%;35周歲以下人員3人,占實有人員的3%。

1.3.2 職稱構成。種植業和畜牧業農技推廣體系現有農業推廣研究員12人,占專業技術崗位的5%;高級職稱57人,占專業技術崗位的26%;中級職稱150人,占專業技術崗位的67%;初級職稱4人,約占專業技術崗位的2%。農機和水產技術推廣體系無正高級職稱,高級職稱16人,占專業技術崗位的20%;中級職稱41人,占專業技術崗位的50%;初級職稱24人,約占專業技術崗位的30%。

1.3.3 學歷構成。種植業和畜牧業農技推廣體系現有農技推廣人員大學本科及以上學歷136人,占實有人員的61%;大專學歷85人,占實有人員的38%;中專學歷2人,約占實有人員的1%。近年來,參加學歷提升計劃人員50人,占實有人員的22%,其中取得研究生學歷4人,取得大學本科學歷43人;取得大專學歷3人。農機和水產技術推廣體系現有人員大學本科及以上學歷23人,占實有人員29%;大專學歷50人,占實有人員的62%;中專學歷8人,約占實有人員的10%,無參加學歷提升計劃人員。

2 工作開展情況對比

2.1 桐城市農業農村發展新形勢

2021年,全市糧食種植總面積達9.98萬hm2,油料種植面積3 133.33萬hm2;生豬存欄14萬頭,出欄29.5萬頭;家禽出欄680萬羽;水域養殖面積達8 686.673萬hm2。土地流轉總面積達3.02萬hm2,流轉率達72%,新型農業經營主體2 000家。農民專業合作社573家,家庭農場881家,全市“一村一品”專業村178個。農業產業化龍頭209家,其中國家級3家,省級21家,市級76家。農業“三品一標”認證的企業達54家,產品總數127個,農業領域中國馳名商標4個。規模以上農產品加工企業72家,農產品加工業總產值145.9億元,農產品加工業產值與農業總產值比達到2.3∶1,是安徽省農產品加工20強縣之一。

2.2 科技服務條件現狀

種植業和畜牧業農技推廣體系的27個鄉鎮站都有自己長期固定的辦公樓,人均面積40 m2。改革以來,在2個中心的支持下,改建、完善22個站房,新建5個站房。27個鄉鎮站培訓室、檢驗檢測設施及設備配套齊全,有不少于40 m2面向服務對象的咨詢服務大廳。農機和水產技術推廣體系的15個鄉鎮站,12個無自己的站房,在屬地政府辦公場所辦公。

2.3 科技服務手段現狀

種植業和畜牧業農技推廣體系的27個鄉鎮站崗位職責清晰,將機構職責職能量化細化為每位農技人員的工作任務,能夠主動為農民服務。建立了推廣責任制度、績效考評制度、農技人員培訓制度、多元推廣制度等管理制度,并嚴格遵照執行。共建立18個試驗示范基地,開展品種和技術示范、推廣、培訓。承擔水稻綠色高產攻關創建、有機肥替代化肥、糞污資源化利用等10余個項目,上級部門安排的農技推廣任務完成良好。農機和水產技術推廣體系的15個鄉鎮站基本能夠完成上級部門下達的工作任務。

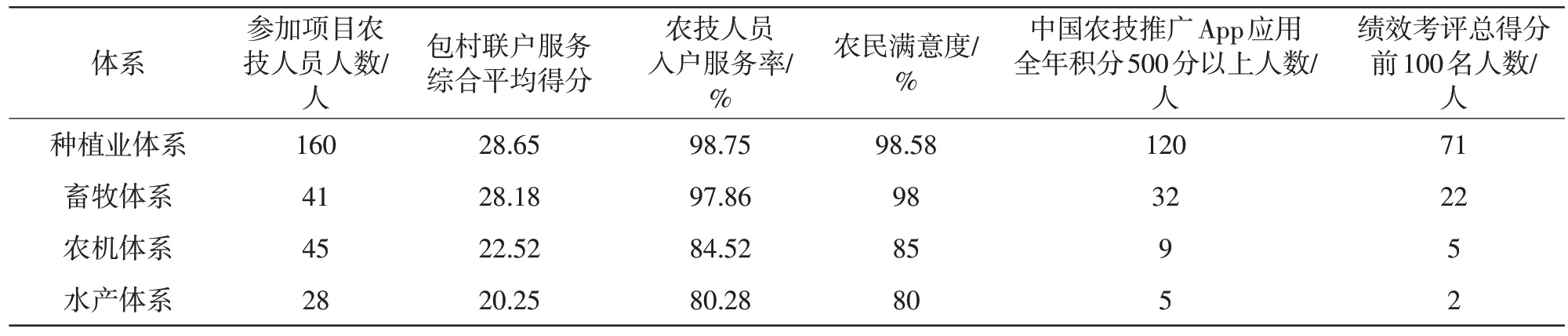

2.4 改革與建設補助項目績效考評情況

桐城市基層農技推廣體系改革與建設補助項目建立了服務對象、鎮(街道)人民政府、農業農村局三方共同考評制度。主要圍繞農技推廣服務工作量、服務效果,通過平時考核與集中考核、電話抽查與現場檢查相結合,采取查看檔案資料、電話抽查、入戶核對、日常督查等形式進行。績效考評采取百分制,量化評分,在同一制度下,得分多少能夠反映出農技人員、農技推廣機構工作成績(見表1)。

表1 2021年桐城市基層農技推廣體系改革與建設補助項目績效考評情況

3 “縣管鄉用”機制在桐城市的實踐效果分析

3.1 更能夠發揮農技推廣機構的主責主業

3.1.1 理順管理體制。市農業農村局負責對縣級推廣中心實行監管,負責農業技術推廣工作計劃制定、考核驗收等方面的領導、管理;縣級推廣中心負責對鄉鎮站實行統一管理;鄉鎮站做好農業技術推廣工作。

3.1.2 明晰農技推廣職責。未改革的農機、水產站農技人員,被屬地政府抽調到從事鄉鎮中心任務的現象普遍存在,完全受制于當地政府指令,必須聽從工作安排,鄉鎮繁重的其他工作擠占了農技人員大量的精力和時間。這使得農技人員不能正常履行農技推廣工作職責,對縣級中心布置的推廣任務敷衍了事,更不能創造性開展農技推廣工作。農技人員長期不能正常開展技術推廣工作,不能在工作中掌握適用和先進的農業技術,雖然也參加了一些培訓,但是沒有在農業生產實踐中積累的能力,與現代農業生產嚴重脫節。改革后的鄉鎮農技機構中農技人員配合屬地政府做一些應急性工作,都在農技推廣工作崗位,職責明確,農技推廣業務能力強,有3個站被農業農村部評為全國五星鄉鎮農技推廣機構。

3.2 更能夠加強對農技推廣人才的培養

“縣管鄉用”體制暢通基層干部往上走的晉升通道、優秀人才下基層的沉淀渠道和基層站負責人使用交流機制,破除了基層的動力不足障礙。改革以來,種植業和畜牧業系統鄉鎮農技人員共有34人調到縣級農技推廣部門,成長為縣級農技推廣機構中層干部的有12人,有3人成為主要負責人,選派縣級部門農技骨干5人下沉到鄉鎮站成為負責人,有6個鄉鎮站負責人實現異地交流使用,選派11人到貧困村的駐村工作隊,履職能力得到大幅提升。種植業和畜牧業管理中心通過農技人員培訓和定期輪訓、扶持建立試驗示范基地、關鍵技術現場會、承擔項目實施、高產競賽等方式,基層農技推廣補助項目的實施完善了基層農技推廣責任制度,細化實化崗位責任,建立了科學績效考評辦法,兌現獎懲,使得改革后的鄉鎮農技人員履職能力較強。種植業和畜牧業體系改革以來,有26人次獲得農牧漁業豐收獎三等獎以上獎勵,1人獲得農牧漁業豐收獎貢獻獎,150余人次獲得省、市表彰。

3.3 更能夠滿足農民的科技需求

改革后的種植業系統和畜牧系統,能夠積極應對各類農業經營主體對農業技術日趨多樣化、輕簡化和個性化的需求,充分利用現代科技成果,探索符合農業農村現狀和現代農業發展要求的農技推廣方式方法,大幅提高農業質量效益和競爭力,滿足新時代農民的科技需求。2021年,桐城市農業勞動生產率達2.6萬元/人、農業平均產出率達365.33元/hm2,農業科技進步貢獻率達65%,主要農作物耕種收綜合機械化率達82%,農民收入超過全省平均水平。桐城市農業農村的發展取得的一系列成績離不開“縣管鄉用”制度的實踐。