醫教協同背景下院校合作教學模式的效果及心理效能探究

馮彩云 ,葉永秀 ,羅可望,蔡嘉怡 ,譚曉婷

(1.深圳市龍華區人民醫院,廣東 深圳 518109;2.廣東醫科大學護理學院,廣東 東莞 523808)

《全國護理事業發展規劃(2016—2020年)》指出[1],教育部門要以市場需求為導向確定護理人才培養規模和結構,強化臨床實踐教學環節。我國護理本科教育在以學制改革帶動教學改革的思路下從五年制改為四年制[2],即“3年理論+1年實踐”模式,此學制以學科理論知識為主,學習階段較少能與臨床實際相接軌,導致畢業生質量與應用型需求仍存在錯位[3]。有研究證實,采用“3+1”教學模式的護生在實習時生活、人際環境以及自我身份的快速轉換方面很容易引起心理問題[4]。國家醫教協同改革的重點在于強化臨床實踐教育,著力提升醫學生的臨床思維和解決實際問題能力,提升職業素養和人文教育水平[5]。護理本科“2+2”教學模式是在國家醫教協同背景和院校合作基礎下,本科一、二年級在校完成公共課、基礎平臺課和學科基礎課的學習,本科三、四年級進入各協作醫院,由醫院按照培養方案,全面負責護生理論學習及臨床見習、實習。“2+2”院校合作教學模式便于護生進行臨床實踐,鞏固專業課理論知識,熟悉臨床工作環境。早期接觸臨床可增強護生的職業認同感,提高學習積極主動性,提高實踐及溝通能力[6]。護生職業認同感是對將要從事的護理事業和目前護生身份中逐漸發展、確認其職業角色的過程,是提供高質量護理服務、改善患者預后的關鍵因素[7]。因此,為驗證護理本科生“2+2”院校合作教學模式的教學效果和相關心理效能,現將我院廣東醫科大學2018級“2+2”護理5班的培養效果匯報如下。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

研究采用計算機隨機整群抽樣法從廣東醫科大學2018級護理本科班抽取5班作為觀察組,采用“2+2”院校合作教學模式;抽取6班作為對照組,采用“3+1”教學模式。兩班護生均已知情同意,納入研究。最終深圳市龍華區人民醫院“2+2”教學點5班共納入男生8人,女生26人,平均年齡(21.43±0.728)歲。“3+1”教學點6班共納入男生7人,女生26人,平均年齡(21.57±0.997)歲。兩班護生的年齡、性別對比,均無統計學意義(P>0.05),基線資料具有可比性。

1.2 研究方法

研究采用隨機等組前后測設計,觀察組與對照組大一、大二均按照廣東醫科大學護理本科生培養計劃統一開展教學工作。

對照組:大三留校按照培養計劃教學,完成內科護理學、外科護理學、婦產科護理學、兒科護理學、急危重癥護理學、精神科護理學、老年護理學、社區護理學、護理管理學、中醫護理學、護理英語、五官科護理學、護理倫理學、護理研究、臨床營養學15門課程的學習。理論課學習由相應課程負責人進行大班授課,實驗課均在學校實訓室完成。大四的實習醫院則由醫院與護生雙向選擇。

觀察組:(1)進院時間。34名護生大三即進入“2+2”協作教學醫院。(2)機構構成。醫院設立教學科,共有專職教學管理人員14名。教學科下轄內科、外科、婦產科、兒科、醫技、綜合、全科及護理八大教研室,其中護理教研室下設內科護理教研組、外科護理教研組、護理研究教研組、婦兒護理教研組、護理學基礎教研組,由臨床各科室主任、護士長及教學秘書統籌教學工作。(3)師資情況。教學科及護理教研室每年度組織一次師資遴選活動,邀請2~3個學校的教學專家進行3輪嚴格的專業遴選,遴選對象為各臨床科室獲聘中級職稱3年以上人群,最終遴選出師資庫332人,負責護生大三所需學習的15門課程(課程同對照組)相應系統章節的授課。(4)質量控制。協作醫院定期邀請高校教師對授課團隊進行培訓及指導。每學年寒暑假期間教學科及教研室即組織各授課教師進行集體備課,查漏補缺,保證教學效果。授課前學校及各個教學單位就教學科目逐一進行線上集體備課,共同提高教學質量及標準。(5)授課方式及內容。開學前教學干事將授課大綱逐一發送給相應授課教師,要求授課教師將理論授課與臨床實際緊密結合,更新指南與共識,結合臨床實際病例書寫教案并交至護理教研室進行集體備課探討,根據病例進行教學設計,直至備課通過。實驗課程由帶教教師根據教學大綱在臨床中檢索相符病例進行實地病房學習、觀摩及實驗。醫教協同可依托醫院信息網實現師生實時溝通,授課教師在臨床工作中遇見較為典型的病例時可快速組織護生進行臨床見習,從而有效提升護生的教學資源分配率,保障護生動手實操的機會。護生大四即留在教學點醫院實習。觀察組護生由學校郵寄試卷進行期末考試,考試要求及標準同對照組。考試結束觀察組護生的試卷密封郵寄回學校,由課程負責教師統一批改,保證閱卷的統一性及客觀性。

1.3 研究工具

1.3.1 一般資料問卷 由研究者自行編制一般資料問卷,收集護生的年齡、性別等人口學資料。

1.3.2 廣泛性焦慮量表(GAD-7) 量表是由Robert等[8]研發的7項自評量表,用于過去兩周內廣泛性焦慮癥的篩查。GAD-7在中國人群中顯示出良好的信效度[9]。GAD-7使用從0(完全沒有)到3(幾乎每天)的李克特計分,詢問參與者在過去兩周內感到緊張、擔心或煩躁等的頻率。總分范圍為0~21分,5~9分表示輕度焦慮癥狀,10~14分表示中度焦慮癥狀,≥15分表示重度焦慮癥狀。

1.3.3 護生職業認同感量表(Professional Identity Scale for Nursing Students,PISNS) 量表是由Hao等[10]為護生編制的特異性評價量表,共包含17個條目,采用李克特5級計分,從很不符合到很符合分別計1~5分。結構效度為五因素模型:(1)職業自我概念;(2)留職獲益與離職風險;(3)社會比較與自我反思;(4)職業選擇的自主性;(5)社會說服。量表 Cronbach's α信度和分半信度分別為0.827和0.842[11]。PISNS的總分為17~85分,得分與職業認同度正相關。

1.4 資料收集方法

護生期末成績均由學校教務系統導出。職業認同感及焦慮水平采用問卷星進行收集,于大三開學第一天進行前測,于護生大四實習滿一個月時進行后測。在問卷頂部添加指導語,說明本研究的目的、意義、填寫方法等,每個量表前均添加個人信息條目,確保問卷的真實與準確。要求調查對象在20分鐘內獨立完成調查。本次調查共有67名護生參與,其中有效問卷67份,有效回收率為100%。

1.5 統計學方法

研究使用SPSS 23.0軟件進行數據錄入與分析,護生的年齡、學習成績、職業認同、實習前期焦慮水平用均數、標準差描述,護生的性別對比采用Fisher確切概率法計算,用t檢驗驗證兩種教學模式效果及相關心理現狀差異,α=0.05。

2 結果

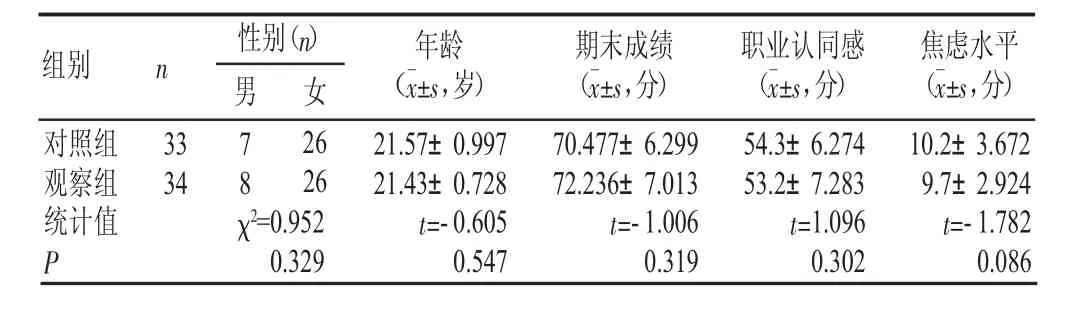

2.1 基線資料對比

研究表明,前測時兩組護生的性別、年齡、期末成績、職業認同感總分、焦慮水平差異不具有統計學差異(P>0.05),見表1。

表1 兩組護生干預前各項指標對比Table 1 Comparison of indicators between two groups of nursing students before intervention

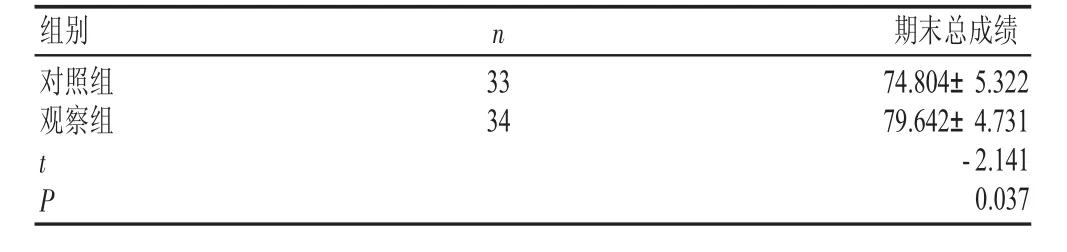

2.2 兩組護生考試成績對比

結果顯示,后測時兩組護生15門課程期末總平均成績差異有統計學意義(P<0.05),見表 2。

表2 兩組護生干預后期末成績對比(±s,分)Table 2 Comparison of the final scores of the two groups of nursing students in the late intervention period(±s,score)

表2 兩組護生干預后期末成績對比(±s,分)Table 2 Comparison of the final scores of the two groups of nursing students in the late intervention period(±s,score)

對照組觀察組tP組別期末總成績74.804±5.322 79.642±4.731-2.141 0.037 n 33 34

2.3 兩組護生職業認同感差異

結果表明,后測時兩組職業認同感總分和“我樂意成為一名護士”等9個條目得分差異均具有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組護生職業認同感差異(±s,分)Table 3 Differences of occupational identity between the two groups of nursing students(±s,score)

表3 兩組護生職業認同感差異(±s,分)Table 3 Differences of occupational identity between the two groups of nursing students(±s,score)

條目3.80±0.761 3.63±0.809 3.63±0.669 3.87±0.571 3.43±0.728 3.47±0.730 3.67±0.844 3.63±0.765 3.00±0.871 3.47±0.937 3.90±0.845 3.43±0.971 3.83±0.592 3.70±0.877 2.67±1.061 3.93±0.828 4.03±0.765 61.10±8.907觀察組職業自我概念我樂意成為一名護士我不會改變我目前的職業方向我喜歡自己的專業,并準備在這個方向積極發展我為能在護理領域感到自豪從事護士職業令我愉快我確定我能夠在護理職業上取得成功留職獲益與離職風險我已在護士職業中投入了太多,目前不愿變換職業護理工作能使我施展個人的能力和特長離開護士職業會給我造成一些情感創傷護理工作能使我發揮自己的創造性社會比較與自我反思我常自省興趣、性格、能力和價值觀,探索自己未來的事業發展我曾試圖了解各類職業領域的情況,以便更堅定自己的職業信念選擇工作時,除了要考慮自己的理想,有必要考慮外在環境的影響職業選擇的自主性不管別人怎么說,我會選擇我喜歡的工作職業認識完全源于父母教師或其他權威的灌輸,自己未認真考慮過社會說服我喜歡了解在護理領域取得成功的人的成長故事我想與護理領域的前輩交流總分3.567 1.353 2.322 4.182 2.065 1.620 3.053 1.593 1.268 2.517 2.537 1.011 2.157 0.681 0.996 1.772 1.728 3.567 P t對照組3.00±0.943 3.32±0.945 3.11±1.031 3.07±0.858 3.07±0.604 3.18±0.612 3.00±0.816 3.32±0.723 2.68±1.056 2.89±0.786 3.36±0.780 3.18±0.945 3.39±0.916 3.54±0.962 2.39±1.031 3.54±0.881 3.63±0.951 53.60±6.695 0.001 0.181 0.024 0.000 0.044 0.044 0.003 0.117 0.210 0.015 0.014 0.316 0.036 0.499 0.324 0.082 0.089 0.001

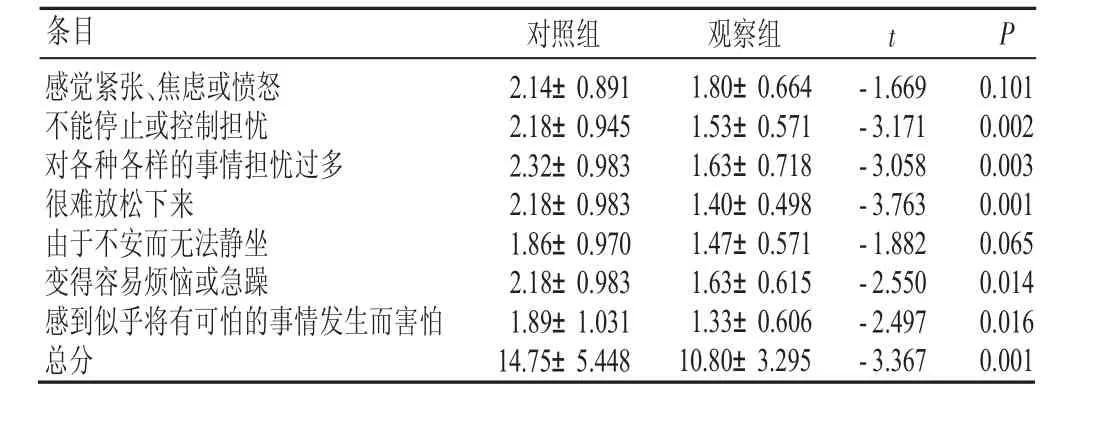

2.4 兩組護生實習前焦慮水平對比

結果表明,后測時兩組實習前焦慮總分和“不能停止或控制擔憂”等5個條目得分差異具有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組護生實習前焦慮水平對比(s,分)Table 4 Comparison of anxiety level between two groups of nursing students before practice(±s,score)

表4 兩組護生實習前焦慮水平對比(s,分)Table 4 Comparison of anxiety level between two groups of nursing students before practice(±s,score)

條目1.80±0.664 1.53±0.571 1.63±0.718 1.40±0.498 1.47±0.571 1.63±0.615 1.33±0.606 10.80±3.295觀察組感覺緊張、焦慮或憤怒不能停止或控制擔憂對各種各樣的事情擔憂過多很難放松下來由于不安而無法靜坐變得容易煩惱或急躁感到似乎將有可怕的事情發生而害怕總分-1.669-3.171-3.058-3.763-1.882-2.550-2.497-3.367 P t對照組2.14±0.891 2.18±0.945 2.32±0.983 2.18±0.983 1.86±0.970 2.18±0.983 1.89±1.031 14.75±5.448 0.101 0.002 0.003 0.001 0.065 0.014 0.016 0.001

3 討論

3.1 早期及規律的理論聯系實踐培養模式可提升教學效果

從本研究可知,兩組護生干預后期末成績差異具有統計學意義(P<0.05),說明“2+2”教學模式可有效提高教學效果,可能與“2+2”教學模式可為護生提供較多的臨床實踐與觀摩真實案例有關,護生可在臨床中拓展臨床思維、鞏固理論知識,這與王雪紅[12]的結論相一致。從記憶過程來說,持久記憶并不能即刻形成,需要一些過程來加強及鞏固信息的保存效果[13]。因此,有學者認為護理的理論知識會隨著時間逐漸淡化,導致臨床工作整體性和規范性不足,通過早期臨床見習可有效鞏固理論知識[14]。目前護理理論與臨床實踐之間的差距仍然很大,Jackson等[15]指出,縮小理論與實踐之間差距的最佳方式是在臨床環境中創造更多觀察和學習的機會,讓護生參與真實病例的人際交流。“2+2”教學模式與臨床環境密切聯系,可以幫助護生發展臨床推理、批判性評價和解決問題的能力。因此,該模式可有效提高記憶效果,加深護生對書本知識的理解,進而增強教學效果。

3.2 早期適應角色及環境可有效增強職業認同感

從研究結果可以看出,兩組護生職業認同感總分差異有統計學意義(P<0.05),說明“2+2”教學模式可有效提高護生的職業認同感。可能與觀察組護生在臨床見習、實習時已經較好地適應了護理角色,對未來職業設想和規劃清晰明確,職業接受度和認可度更高有關。在“2+2”教學模式中,護生在早期接觸臨床時通過真實體驗護理工作實現自我價值,護理職業態度更明確。研究普遍認為,增強專業實踐的時間及頻率可提高護生的職業認同[16]。“2+2”教學模式的理論結合實踐項目,可增強護生角色接受的心理準備程度,提高護生的自我發展和專業能力,護生在早期臨床實踐中加深對職業發展、認知、情感的自我教育,從而提高職業認同感[17]。有研究顯示,熟悉及認同的實習環境可以減少環境應激,強化護生對工作價值的感知[18]。護生職業認同感低會影響其專業學習能力,增加就職后離職風險[19]。而增強職業認同感可提升護士群體的凝聚力,使護士提升更多的能力[20]。因此建議各教學單位加強院校協作,通過多種干預方法提升護生的職業認同感,制定合適的干預策略,強化臨床實踐環節,增強護生心理彈性,減少可能發生的職業倦怠。

3.3 創新實踐模式可有效降低護生實習前焦慮水平

臨床實習作為培養護生的關鍵環節,是護生將理論與實踐技能相結合的重要途徑。護生在面對陌生的醫院環境和身份角色轉變時,常出現焦慮等不良情緒[21]。本研究結果顯示,觀察組護生實習前焦慮水平顯著低于對照組(P<0.01),可能與職業認同水平較高、早期臨床見習使環境應激降低有關。有研究證實,提高職業認同感可有效減少護生在實習期間的焦慮情緒[22]。還有研究認為,1年實習期不足以培養護生的自我管理能力,其面對未來的職業規劃會產生挫敗感與焦慮情緒[23]。“2+2”教學模式給大三護生提供臨床見習機會,為大四實習提供過渡體驗,可有效改善因實習導致的環境應激及焦慮情緒。在臨床中護理人員與患者高效溝通病情和治療護理方案至關重要[24],“2+2”教學模式使護生在真實臨床情景下練習護患溝通技巧,完善專業護理技能,減少因實習期護患溝通不暢導致的緊張焦慮情緒。另有研究表明,實習護生面對人際環境改變、畢業擇業問題導致的壓力使機體失衡,出現情緒低落、恐慌、焦慮、抑郁等心理問題[25]。因此,建議各院校早期為護生提供臨床見習機會,對焦慮護生給予高度關注,采用多種療法預防、緩解護生不良情緒,為保障教學效果提供良好的軀體及心理基礎。