突發(fā)公共事件中媒體的輿論引導研究

摘要:新媒體時代突發(fā)公共事件受到更廣范圍的關注,常常帶來強烈的輿論反響,使得關于輿論引導的實踐與研究逐漸成為熱點。文章采用案例研究方法,以安順公交車墜湖事故為樣本,以百度百科和微博兩種不同類型的社會化媒體為研究切入點進行案例研究和內(nèi)容分析。從百科詞條的內(nèi)容、傳播和效果三個層面發(fā)掘詞媒體的傳播特征,發(fā)現(xiàn)詞媒體方式下信息內(nèi)容更條理豐富、傳播效率得以提高,但存在權威性的質(zhì)疑。從微博的話題、言論和屬性三個角度提取其輿論特征,發(fā)現(xiàn)實時互動媒體中熱點新聞話題廣受關注、易被引爆,但受眾表達容易極端化、情緒化和標簽化,需要主流媒體的合理引導。文章通過分析輿論形成、發(fā)展和引導過程中不同媒體呈現(xiàn)出的特征,探究這些特質(zhì)產(chǎn)生的邏輯緣由,并針對性地提出輿論引導策略,希望為突發(fā)公共事件中更及時地應對輿論、更科學地引導輿論提供借鑒。

關鍵詞:突發(fā)公共事件;輿情發(fā)展;詞媒體;微博;輿論引導

中圖分類號:G206 文獻標志碼:A 文章編號:1674-8883(2023)02-0131-04

一、問題提出與研究基礎

我國目前進入“高風險社會”,隨著現(xiàn)代化與科技的發(fā)展,相較傳統(tǒng)的自然風險,來自人化環(huán)境或社會化自然的風險[1]更易引起人們對風險社會的再思考,突發(fā)公共事件得到更廣范圍的關注。突發(fā)公共事件由于具有突發(fā)性、公共性和強破壞性等特征,一發(fā)生就被曝光在聚光燈下。尤其在新媒體時代,每個人都可以是信息的傳播者,網(wǎng)絡載體為各種信息、觀點的傳播插上了“翅膀”,使得突發(fā)公共事件中的輿論走向呈現(xiàn)集聚特性,常常出現(xiàn)輿論井噴現(xiàn)象。突發(fā)公共事件發(fā)生后,及時、準確、客觀的信息發(fā)布和輿論引導有利于公眾了解事件真相,避免信謠傳謠,從而穩(wěn)定人心并調(diào)動公眾做好相關防范措施。但若不及時應對或應對不力,則會導致謠言散播、群眾負面情緒集聚,出現(xiàn)輿論危機甚至引發(fā)次生的輿論災情,進而延伸到現(xiàn)實領域,威脅社會和諧與穩(wěn)定。可見,輿論引導已成為突發(fā)公共事件應急處理過程中的重要一環(huán),具有較大的學術研究價值和實踐指導意義。

目前對于輿論引導的研究主要集中在以下三方面。一是從引導本體角度對輿論生態(tài)中的媒介、載體、受眾、環(huán)境等人類和非人類的行動者進行討論。比如童兵認為個人作為傳播主體的方式易使得輿論表達愈加無序[2]。邢長遠基于媒介生態(tài)學視角分析微博這一特定媒體平臺中輿論形成、演變與引導的特點[3]。二是從事件角度出發(fā)研究輿論傳播發(fā)展的特點,所研究的事件類型多集中在突發(fā)事件、公共事件或熱門事件。如張明學基于熱點事件,通過分析網(wǎng)絡熱點事件的傳播途徑,發(fā)掘其“熱”的原因并提出相應對策[4]。鄭湛等則基于重大公共衛(wèi)生事件,以新冠肺炎疫情為例,對輿論引導策略及其應用效果開展實證研究[5]。三是聚焦于輿論引導的路徑、導向、優(yōu)化問題,即如何提高引導力的對策研究。如張勇鋒強調(diào)新聞宣傳“堅持正面宣傳為主的方針”在中國新聞事業(yè)發(fā)展上的意義,總結了輿論引導的中國范式與路徑[6]。但在輿論反轉背景下,對媒體的應對形式、處理機制的研究仍有不足,對傳播特征與引導策略的對應不夠具體,因此文章嘗試對上述問題進行完善。

二、研究設計

(一)研究方法

本文以案例研究作為基本研究方法。案例研究將具體案例事實作為證據(jù),通過解剖、分析某個或某幾個具體事例形成對某一類共性現(xiàn)象較為深入、詳細和全面的認識[7]。單案例研究設計是最常用的研究設計之一,它可以使研究者集中精力充分挖掘案例信息,完整描述故事進展,呈現(xiàn)更豐滿的分析。本文選取的安順公交車墜湖事件屬于事故災難類案例,是具有典型性的突發(fā)公共事件。此外,該案社會關注度高,激起了強烈的輿論反響,其間引發(fā)的輿情也是一波三折,經(jīng)歷了兩次輿情爆發(fā)期,擇取該事件的輿情作為案例研究對象符合文章研究內(nèi)容,其輿論引導研究價值較大。

(二)案例概況

2020年7月7日上午12時許,貴州省安順市虹山湖大壩中段發(fā)生重大交通事故,一輛2路公交車在行駛過程中突然急轉彎橫沖到對面車道,撞斷道路護欄并墜入虹山水庫。事故發(fā)生后,有關部門第一時間組織各方力量展開緊急救援、原因調(diào)查等事故處置工作。事發(fā)當日經(jīng)全力搜救共搜救出37人,其中21人死亡,15人受傷,1人未受傷。經(jīng)專案組調(diào)查,于7月12日公布公交車墜湖原因,系該公交車駕駛員因生活不如意和對拆除其承租公房不滿,為制造影響,針對不特定人群實施危害公共安全個人極端犯罪。

在輿情發(fā)展上,該事件的輿情經(jīng)歷了“快速爆發(fā)—回落波動—二次爆發(fā)—緩慢消退”的過程。事件初發(fā)時由于極具突發(fā)性和沖擊力,激起了強烈的輿論反響,輿情熱度急劇上漲并在事發(fā)當日升至峰值。7月8日至11日,由于暫無事件最新進展的報道,加之其他新聞對大眾注意力的轉移,安順公交墜湖事件的輿情熱度整體上有所回落,但期間真相揣測、觀點博弈、謠言散布仍使得輿情不斷波動,暗含危機。7月12日事故原因查明,對司機惡劣行徑的譴責帶來輿情的二次爆發(fā),但新一輪輿情的熱度對比事發(fā)當日已經(jīng)減弱了許多。最后,隨著調(diào)查結果已經(jīng)明確,公眾關注度逐漸下降,輿情熱度也逐漸消退,對關注駕駛員身心健康、汽車落水如何自救、公交安全如何保障等問題的反思與討論成為輿論尾聲。

(三)數(shù)據(jù)收集

文章使用的研究資料主要分為三個模塊,確保了資料數(shù)據(jù)的三角驗證:一是百度百科“7·7安順公交車墜湖事故”詞條內(nèi)容及編輯記錄,從2020年7月7日詞條被創(chuàng)建到2021年12月12日最后一次被修改,共計31次編輯記錄;二是利用蟻坊軟件輿情監(jiān)測分析系統(tǒng),獲得事件發(fā)生后24小時內(nèi)的囊括微博、新聞APP、微信公眾號、短視頻等不同平臺的全網(wǎng)輿情數(shù)據(jù),重點搜集微博相關話題及博文的內(nèi)容、發(fā)布者、發(fā)布時間、評論轉發(fā)量等信息;三是查閱相關文獻、新聞報道、專欄咨詢等獲得輔助資料。

三、突發(fā)公共事件中的詞媒體傳播特征分析

百度百科是百度推出的詞媒產(chǎn)品,有“網(wǎng)絡百科全書”之稱。截至2022年底,百度百科已經(jīng)收錄了近2700萬個詞條,參與詞條編輯的網(wǎng)友超過760萬人,詞條編輯2億余次。百度百科是我國網(wǎng)民獲取資訊、信息的重要平臺,其影響力不容小覷。

(一)內(nèi)容:詞媒體方式下信息內(nèi)容更加豐富

安順公交車墜湖事故發(fā)生后,首先大量涌現(xiàn)的是有關事件進展的及時資訊。這些新聞主要以事故經(jīng)過為依托,強調(diào)時效性,發(fā)布時間段往往比較集中,內(nèi)容較為簡短,側重于過程中的某一環(huán)節(jié)。因此當某一時段的新聞集中占據(jù)受眾視野時,新切入的受眾對于事件前情云里霧里的情況自然也會發(fā)生。百度百科利用“詞媒體”方式呈現(xiàn)新聞,以創(chuàng)建的詞條為基礎,不同的詞條編輯者利用掌握的材料信息和個人所得,對詞條進行內(nèi)容擴充、錯誤更正、排版等活動,整理事件的來龍去脈。

“7·7安順公交車墜湖事故”詞條初創(chuàng)時僅有幾個條目,經(jīng)過多次擴充的目錄頁增添了交通管制、官方工作、調(diào)查結果等諸多條目,詞條信息不斷豐富、完善。后續(xù)的修改進一步對條目進行分類,將一些現(xiàn)場救援、各部門工作的具體過程統(tǒng)一歸類到“事故處置”中,最終形成“事故經(jīng)過、事故傷亡、事故處置、調(diào)查結果、事故相關”五大板塊,詞條內(nèi)容更加條理化、規(guī)范化。詞媒體方式下形成的囊括豐富信息且具有邏輯條理的綜合目錄,可以讓更多網(wǎng)民更全面、更清晰地獲取信息。

(二)傳播:詞媒體方式下傳播效率得以提高

信息爆炸時代,大量資訊隨著網(wǎng)絡技術的發(fā)展得以傳播,出現(xiàn)信息過載等問題。為了定位自己所需的信息,往往需要利用關鍵詞進行信息檢索,“標題時代”進一步發(fā)展為“詞時代”,進而帶來媒體方面的變革。詞媒體方式下高度濃縮的詞成為信息傳播的載體,簡練、精準、便于口口相傳的特性極大地加快了傳播速度。“7·7安順公交車墜湖事故”詞條就將特定的時間、地點、事件概括濃縮為一個詞,不僅便于受眾快速獲取核心信息,還滿足了媒體精準、高效傳播的訴求。此外,詞媒體更重人文,超濃縮后的詞語往往形象、傳神、犀利,易吸引大眾注意并給受眾留下深刻的印象,產(chǎn)生了如“某某門”“雪糕刺客”等一系列熱詞、銳詞。安順公交事件發(fā)生后一個月,“水上救援”詞條創(chuàng)立并以該事件作為詞條釋義的典型案例。總的來說,“詞媒”簡練精準、形象傳神的特點對于熱詞在浩如煙海的信息中傳播更加有利,傳播速度和傳播有效性皆得以提高。正因如此,“7·7安順公交車墜湖事故”也成為該月百度百科十大熱詞之一。

(三)效果:大眾編輯模式下科學性有待改善

百科詞條讓每個網(wǎng)民都能成為信息的提供者、編輯者,便于將碎片化的知識組合起來。“7·7安順公交車墜湖事故”詞條編輯時間較為集中,與網(wǎng)民獲得事件進展信息的進度基本一致。詞條修改時間集中分布7月,頻次占比65%。其中又以事發(fā)當日為爆發(fā)點,之后隨著事件熱度的消退和詞條內(nèi)容基本完善,詞條修改頻次也相應減少。但這種“人人可編輯”的模式也存在信息錯誤、惡意篡改等權威性的質(zhì)疑。例如,在“PX對二甲苯”引發(fā)的“詞條保衛(wèi)戰(zhàn)”中,PX詞條被編輯次數(shù)多達107次,其中關于PX毒性程度的爭論更是成為此次“詞條保衛(wèi)戰(zhàn)”的焦點,PX安全性被妖魔化、夸大化也側面反映了輿論的影響力量。盡管百科會對編輯內(nèi)容進行審核,但大眾編輯模式下詞條的準確性、科學性仍需進一步改善。

四、突發(fā)公共事件中的微博輿論特征分析

截至2021年底,微博月活躍用戶數(shù)為5.73億,經(jīng)過平臺認證的政務機構微博超過14萬個。微博對輿情發(fā)展、輿論整體態(tài)勢的影響較大,是當下熱點事件爆發(fā)與發(fā)酵的代表性社交媒體。

(一)微博話題易引爆,熱度高

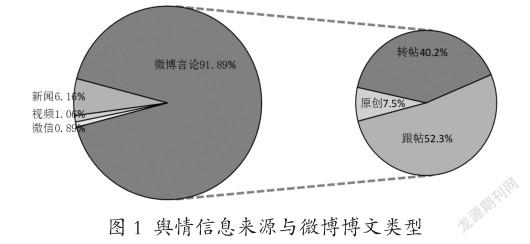

調(diào)查顯示,96%的微博用戶表示會通過微博了解大事件、突發(fā)事件并發(fā)表自己觀點或了解各家看法[8],微博已經(jīng)成為一個大事件、突發(fā)事件的輿論傳播中心。通過輿情監(jiān)測系統(tǒng)進行追溯發(fā)現(xiàn),微博用戶“小肥羊dream”于事發(fā)一小時后發(fā)布的微博為網(wǎng)絡上關于此事件的最早消息。隨后人民日報、新華社等主流媒體對事故展開報道,事件登上微博熱搜榜,話題即刻被引爆。由于事發(fā)當日正值高考第一天,公交車上是否有考生成為輿論關注的焦點之一。安順市委宣傳部官方微博發(fā)布虹山湖路段進行交通管制的緊急提醒,特別提醒高考期間運送考生的車輛繞行該路段。同時,不斷推進的搜救情況、傷亡人數(shù)信息也牽動著輿論神經(jīng),“貴州公交墜湖已致21人死亡”的微博話題閱讀量高達10.5億,討論次數(shù)達17.3萬。對事故發(fā)生后24小時內(nèi)的輿情數(shù)據(jù)進行抓取,可以發(fā)現(xiàn)有關該事件的不同信息來源占比不一,其中微博信息數(shù)量最大,超過73萬條,占比91.89%(見圖1左)。相關微博博文中,除少數(shù)網(wǎng)民發(fā)表原創(chuàng)性觀點,大多數(shù)微博用戶通過轉帖、跟帖的方式實時參與事件的轉發(fā)、評論和討論(見圖1右),這種微傳播方式由于操作簡單、代價低廉、受眾廣泛,往往能夠在更大范圍、更短時間內(nèi)傳播相關信息,提升話題熱度,快速積聚輿情。

(二)輿情發(fā)展一波三折,暗含輿論危機

微博是一個開放、互動的平臺,諸多信息能夠在此及時發(fā)布,廣大網(wǎng)友的觀點和情緒也能夠在此實時碰撞,這使得微博中的輿情發(fā)展往往更為復雜,一波三折。

安順公交墜湖事件初期,大眾根據(jù)以往“車鬧事件”的固有經(jīng)驗,先入為主地推斷乘客與司機發(fā)生矛盾,對事件的“標簽化”為后續(xù)輿論的反轉埋下了伏筆。事件中期,輿論熱度雖有所下降但并未平息,暗含謠言散播、表達極化的輿論危機。首先,部分媒體“搶跑式”的新聞報道使得未經(jīng)證實的小道消息得以散播,如公交車司機已被搜救出來并被帶走調(diào)查,司機因為女兒前一年高考失利選擇在高考時段如此行事等。其次,不同參與者對事件真相的揣測一般各有偏向,互不聽取的情況下,議題逐漸多元化、離散化,觀點博弈凸顯,輿論表達出現(xiàn)極化趨勢。

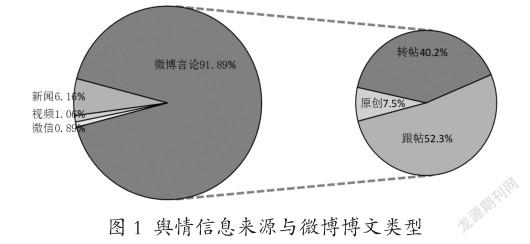

事件后期,官方調(diào)查結果公布,過往標簽化的推測被推翻,輿論經(jīng)歷反轉,但相比報道失實帶來的高強度輿論反轉,由于公眾主觀臆想引起的輿情反轉強度較為可控。雖然輿情反轉強度較低,但該事件中網(wǎng)民的情感表達主要以負面情緒為主(見圖2)。事故原因不明時過多的揣測、臆想和暗示醞釀著恐慌、懷疑的負面情緒,盡管有媒體發(fā)布救援過程中的暖心新聞帶來正面情緒,但悲觀基調(diào)下“不會游泳的法警救起6名溺水者”這種對“不會游泳”過度渲染的宣傳標語也引起了擔憂、批評的負面情緒。事故原因查明后,司機的惡劣行徑使得受眾負面情緒高漲,直接助推了輿情的二次爆發(fā)。總的來說,微博輿情演變過程中言論表達呈現(xiàn)出的標簽化、極端化和情緒化特征,這也無形中增加了輿情監(jiān)控、研判和引導的難度。

(三)主流媒體的輿論引導效用凸顯

突發(fā)公共事件的突發(fā)性、重大性往往使得輿情在短時間內(nèi)爆發(fā),應對時間短,處理難度高。

此次事故中,主流媒體的介入相對及時,政務微博“安順發(fā)布”第一時間發(fā)布交通管制的緊急提醒和相關警情通報,主流媒體及時跟進發(fā)布墜湖相關視頻、救援最新進展和事故調(diào)查情況等,在新聞報道時效性上取得先機。此外,主流媒體還通過保持跟蹤和擴大傳播來掌握輿論引導的主動權。此次事件共有人民日報、中新社等13家中央媒體和上海報業(yè)、新京報、重慶日報等82家地方媒體進行了報道,主動公開信息回應社會關切,持續(xù)跟蹤發(fā)聲引領輿論走勢。同時,積極利用各種新媒體平臺傳播官方信息,擴大理性聲量,尤其在微博這種受眾廣且容易滋生謠言的平臺牢牢掌握話語權,減輕了謠言散播導致的輿情反轉強度,有效避免了輿論危機的擴大升級。

五、突發(fā)公共事件中的輿論引導策略

(一)與時俱進,積極適應傳播生態(tài)的變革

新聞傳播生態(tài)正在發(fā)生深刻的變化,以互聯(lián)網(wǎng)和移動設備為代表的新媒體迅速崛起,信息總量不斷膨脹。為防止真正有價值的東西被淹沒在信息浪潮中,可以借助詞媒提高傳播效率,尤其是對于傳統(tǒng)媒體來說,適當改變嚴肅的語言風格,對熱詞進行規(guī)范化改造更能吸引、感染新生代讀者。除了接收的信息愈加豐富外,人們發(fā)出自己聲音的渠道也日益拓寬。

百度百科“人人可編輯”、微博“人人皆有麥克風”讓每個人都可以成為事件的記錄者和傳播者,這對傳統(tǒng)媒體依賴記者、編輯為主采寫的信息生產(chǎn)方式提出了挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)媒體應該重視傳播的互動性,注重個體成員話語權的賦予以提高大眾影響力。

(二)實事求是,規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)傳播秩序

在信息產(chǎn)出方面,“流量為王”下事實內(nèi)容已不再是媒介稀缺的資源,部分媒體和網(wǎng)絡大V為“博眼球”或“搶新聞”不顧事實真相,編排虛假信息,并憑借其眾多的粉絲數(shù)助推謠言散播。

在輿情傳播方面,后真相時代,人們對事件所帶來的情緒的關注超過了事實真相本身,持相同觀點和感情的人抱團形成群體極化現(xiàn)象。而一些媒體和“意見領袖”為迎合大眾的情緒和心理,抓住未經(jīng)證實的“蛛絲馬跡”,利用斷言、猜測、感覺等表達方式加速群體極化現(xiàn)象的惡化。人們在情緒宣泄、立場爭論中忽視了對真正問題的關注,甚至引發(fā)“網(wǎng)絡約架”等網(wǎng)絡暴力行為。

為此,國家應完善相關法律法規(guī)、規(guī)章制度并加大對媒體平臺的監(jiān)管力度。相關平臺應出臺平臺使用規(guī)范,對粗鄙不規(guī)范用語和網(wǎng)絡暴力行為等加強技術限制和審核,倡導文明和諧的氛圍。媒體和網(wǎng)絡大V等“意見領袖”應珍惜自己的話語權和既有的群眾口碑,避免因搶占新聞先機而發(fā)布未經(jīng)證實的小道消息,杜絕因盲目追求流量資源而散布謠言,應恪守客觀真實的原則,以事實為依據(jù),并對信息進行客觀求證,對不確定的信息和不熟悉的領域謹言慎言。同時,應注意把控自己的影響力,避免盲目迎合受眾情緒,在有爭論的事件中不隨意駁斥、攻擊他人的觀點。廣大受眾也應提高自身辨別是非的能力,減少對可疑信息的轉發(fā)與傳播,不做謠言的助推者,在負面事件、突發(fā)公共事件中避免過激的情緒宣泄,防止被他人利用進行輿論綁架。

(三)科學引導,發(fā)揮主流媒體引導效用

主流媒體及時準確發(fā)聲對于輿論的正確引導具有重要意義。突發(fā)公共事件往往引發(fā)復雜的輿論場,在眾聲喧嘩的情況下,主流媒體更應嚴格把關,加強對信息真實性的審查,避免傳播不實言論。在保證準確性的同時,也要注重信息發(fā)布的及時性,在不能獲得更多調(diào)查情況時,可先采用模糊性詞匯等保守的表達方式及時為民眾提供真相,以兼顧新聞的真實性與時效性,從而對輿論進行及時干預或糾偏。

此外,政務媒體也要與時俱進,不應局限于做單方面發(fā)布資訊的“傳聲筒”,要暢通官民對話渠道,主動與受眾溝通。同時注重平時關注度的積累和自身影響力的培養(yǎng),主動聽取民意并答疑解惑,提高政務媒體服務能力,塑造良好形象與公信力,發(fā)揮政務媒體正確引導輿論的效用。

六、結語

新媒體的快速發(fā)展雖然極大地豐富了信息內(nèi)容,提高了傳播效率,但也造成虛假信息泛濫、語言使用不規(guī)范、有違公序良俗等網(wǎng)絡傳播亂象。尤其是當今人類社會面臨的未知風險增加,突發(fā)公共事件引發(fā)的輿情影響著社會的和諧與穩(wěn)定,需要進行正確的輿論引導。為此,傳統(tǒng)媒體應與時俱進,創(chuàng)新求變,積極適應新聞傳播生態(tài)的變革;政府、媒體平臺和個人應形成合力,共同維護實事求是、規(guī)范清朗的互聯(lián)網(wǎng)傳播秩序;主流媒體應培養(yǎng)和發(fā)揮自身影響力,科學引導輿論。

參考文獻:

[1] 何珊君.高風險社會的表現(xiàn)、特征及緣由:基于風險社會理論的中國視角[J].西北師大學報,2018(55):121-128.

[2] 童兵.新媒體時代輿論表達和輿論引導新格局[J].新聞愛好者,2014(7):5-7.

[3] 邢長遠.媒介生態(tài)視角下微博輿論的形成、演變與引導[J].傳媒,2018(3):76-77.

[4] 張明學.網(wǎng)絡“熱點事件”的傳播分析與輿論引導研究[J].中國青年研究,2010(12):63-66.

[5] 鄭湛,王慧,肖磊.基于重大公共衛(wèi)生事件“信任與信心”輿論引導策略實證研究[J].河海大學學報,2021(3):54-62,107.

[6] 張勇鋒.輿論引導的中國范式與路徑:“堅持正面宣傳為主的方針”新探[J].現(xiàn)代傳播,2011(9):26-31.

[7] 羅伯特·K.殷.案例研究方法的應用[M].重慶:重慶大學出版社,2014:4-22.

[8] 微博媒體特性及用戶使用狀況研究報告[R].北京網(wǎng)絡媒體協(xié)會,2010-08-28.

作者簡介 王萌婷,研究方向:土地政策。