融古鑄今,“銅”藝見江南

記者 陶瑾

一盞茶,一爐香,輕聞幽香,眼觀爐韻,得塵里偷閑。蘇州古城里,遍地珠璣。經由吳門橋街道引薦轄區的一項非遺產業,記者繞進桃花塢唐寅故居文化區,聞“香”走進一個仿古銅器的博物館。展廳里一件件精美的仿古銅器和文創,值得停下來細品、推敲。

代代傳承,千錘百煉匠心問道

蘇州仿古銅器鑄造歷史悠久,且技藝精湛。不僅在形制、紋飾、銘文及厚薄、重量等方面很講究,而且對銅質的成分、鑄鑿的精工、皮色的銹斑等方面處處下功夫,有“蘇州造”“蘇鑄”之美譽。

來爐緣閣銅爐藝術館采訪這天,吳門橋街道組織轄區黨員骨干來藝術館參觀。“一進來,看到左手邊一個非常氣派的‘百年輝煌鼎’,工作人員介紹,這是為獻禮建黨百年而創作。鼎的四面鐫刻了我國歷史發展的征程,以火炬的樣式作為鼎的四條腿,象征星星之火可以燎原。此鼎的精美、精細程度,足見蘇作工藝之高超。”在街道工作的小楊稱。隨后,大家體驗了“打香篆”的文化意趣。品香,有一種凝神清雅的方式,喚作“打香篆”。心靜、氣沉,穩穩的心方能把握住穩穩的手。填入的香粉要細細抹平壓實,提起香篆的那一刻,所有的心愫都放下了。篆香或字或圖,皆回環連綿、貫通始終。

百年輝煌銅鼎

香,終歸是一件極清雅的事。當它與銅器相融時,顯得更耐人尋味。2021年開館的這個以蘇作銅爐為主題的藝術館,是一棟上下兩層的古典建筑。館內除了豐富的館藏,也介紹了蘇州銅爐制造和“吳氏銅爐”傳承的一二事。

清乾隆年間,明宣德爐督造官吳邦佐(本名吳忠)的后裔創立“爐緣閣”,以制作仿宣德爐名動天下。然而,吳氏銅爐自清末衰敗直至近代,族中故老能冶煉者是鳳毛麟角。直到2011年,吳震中和其父親吳堯坤承祖輩技法重開“爐緣閣”。吳氏銅爐的家族傳承大體是,第一代吳全清,第二代吳煥坤,第三代吳堯坤,第四代吳震中、浦武剛,第五代吳子閱。

據了解,吳氏家族自清中期即在蘇州開設銅器作坊。蘇鑄銅爐的技藝一直在家族流傳。上世紀60年代吳堯坤進入蘇州民間工藝廠,進行仿古銅爐的研究和制作,直至民間工藝廠解體。之后學習研究古法冶煉技藝,對制爐頗有心得。吳震中作為吳堯坤的傳人,30年潛心研究銅爐,為了銅藝的傳承,查閱大量書籍,擅長從博物館藏爐和歷史文獻中尋求熏爐特點,又常與國內知名的銅爐收藏家往來探討交流,是現在蘇鑄仿古銅器的主要研發和制作者。吳子閱作為吳震中的傳人,畢業于意大利布雷拉美術學院,獲得雕塑領域碩士、意大利多莫斯設計學院碩士。擅長仿古銅器制作技藝的創新研發。他在傳承古法技藝的同時創新融合多項非遺元素。

仿古銅器的制作工序繁復且有特殊的環境要求,在木瀆2000平方米的制作工廠里,吳震中正在和工藝老師傅交流鑄造細節。他說,仿古銅器的制作,遵循“失蠟澆鑄”的傳統工藝。經過開模、修蠟模、上漿、覆沙、模殼焙燒、加熱澆包、銅水出爐、澆鑄、打磨成品、鏨刻、質檢、做舊著色等工序,全手工完成。“其中每一道工序都有專門的師傅,比如化銅這一步驟,是師傅經過多次嘗試、研究,將金、銀、鋅等元素按一定比例配置,進行巧妙地融合化成的一鍋銅水。生產出的銅器最后會呈現一定的光澤度,銅器表面在空氣中氧化后,再通過時間的錘煉,最終呈現斑斕色彩。還有手工打磨這一步,需要師傅一點點慢慢磨,稍不留神就容易左右兩邊打磨得不對齊。廠里師傅年齡很多在60歲以上,甚至超過70歲了。”

蘇州仿古銅器鑄造歷史悠久,且技藝精湛

吳震中作為蘇州仿古銅器制作技藝代表性傳承人,入行幾十年,始終匠心親制,用畢生心血鑄造銅器人生。他“融古鑄今”,在秉承古法的基礎上輔以現代技術,突破技藝的弊端和難點,優化制爐技藝。經他之手而出爐的妙器佳作,工藝精湛,不失古韻。

橋系列香器、手編系列、文創餐具……銅器還能這么玩

銅爐最奇妙的地方就在于顏色的變幻,真正將爐色揉納于銅質中,從黯淡的表皮發出奇特的光芒。爐緣閣主理人任燕隨手拿起茶桌上的插花器說道:“這是用銅做的,采用的就是失蠟澆鑄法。打個比方,一次做出來10個一樣的花器,經過一段時間,有的表面浮現紅,有的浮現綠,有的則浮現黃。過了五年十年之后,變成什么色澤,真的是各憑本事了。”

爐緣閣鑄爐,恪守古法,復古傳古。選用99%的電解黃銅,不摻雜雜質。因此銅的質地非常好,格外細膩。他們傳承蘇作宣爐鑄造工藝,將蘇式古法鑄爐工藝與現代美學相融,致力于研發具有時代氣息的仿古銅器。

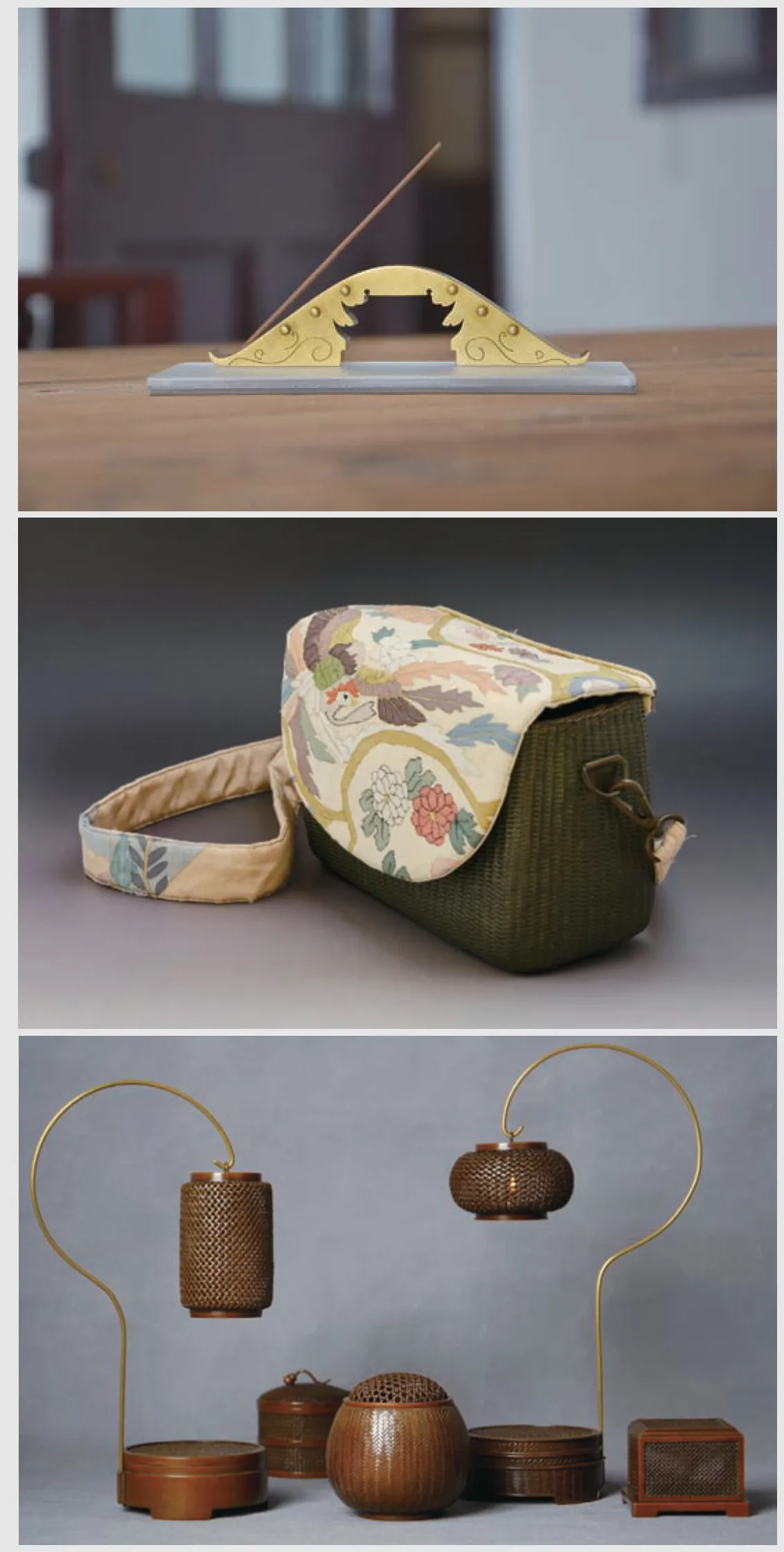

吳門橋銅制香插、銅編緙絲包、手編燈組合,呈現蘇作的美好與精致

鎮館之寶明式乳足沖耳爐,以宋瓷哥窯的雙耳三足爐為藍本而鑄造。此物原型來自北京故宮博物院,爐緣閣成功復刻此爐。此物器外底有減地陽文3列6字楷書“大明宣德年制”鑄款,款制精美,無刀修痕跡。貔貅鈕饕餮紋方爐,蓋頂為貔貅鈕,爐蓋和爐身鏤空雕飾,刻有饕鬄圖案,腹下夔龍為足。兩側以富于變化的云雷紋填充,具有陰陽互補之美。作品榮獲2021年中國(蘇州)第五屆“蘇藝杯”工藝美術精品展金獎。

“這么多年非常感謝吳門橋街道為我們這一文化項目提供政策等多方面的協調與扶持,我們也與街道一起策劃、思考,努力挖掘姑蘇元素,做出更多具有古城特色且符合現代審美的文創品。”任燕坦言。

這幾年,爐緣閣專注于文創產品的設計、研發。蘇州橋系列香器,巧妙沿用傳統橋梁的歷史遺留價值,嫁接于香插藝術。其中“吳門橋”用剪影的方式代替橋洞,橋洞用了過去吳門橋的城門。還有“楓橋”,結合《楓橋夜泊》詩境,用漁夫和客船代替原本的橋洞,將這一場景用剪影的方式在橋上呈現。引靜橋香插,是吳震中、吳子閱父子聯手的作品。此款香插,麻雀雖小,五臟俱全,引靜橋石欄、石級、拱洞一應俱全。橋頂還刻有一形牡丹浮雕。

“手編系列”是一組以手工技能、銅絲材料、精編而成的生活日用品,充分顯現銅的延展性和柔軟度。“手編銅香薰燈”的設計受中國古代的宮燈造型啟發,將傳統的藤條編織運用到柔性的銅條,美觀大氣,材質輕盈。它兼具了燈具和香具的功能,宮燈上方可放蠟燭或LED光源,下方熏香盒置入盤香,徐徐燃起的煙,散在燈的四周。古典且時尚的“銅編緙絲女包”,經過銅絲和緙絲的結合,實現剛與柔、陰與陽、繁與簡等多種內容的藝術實踐。

更接近生活的,還有“百子納福”餐具組合,百子納喜,銅福同在。結合銅藝、琉璃等手法,餐盤上有手工鏨刻的石榴花、石榴籽,將大小不一的碗、碟、盤、盞重新擺設,形成一個立體蓮花形象的觀感空間。此外,篆香爐的春夏秋冬系列,上面印制了十二星座與十二花神。比如二月杏花搭配雙魚座,是不是很符合當下年輕人的口味。在任燕看來,把經典的東西復制好、提煉好、理解好,在掌握傳統的精髓后再進行改良、變革、創意開發。

蘇作的美好和精致,如一曲讓你久違的民謠,也如那年那月那時的那一份初見。吳門有銅音,吳風漸流傳。