戶外音樂節(jié)目的景觀書寫與文化表征

□ 牛超杰

戶外音樂真人秀節(jié)目融合“街頭音樂”的表演方式,突出體驗性、紀實性和情感性,在內容上追求“音樂藝術貼近生活”的原生態(tài),呈現出一種浪漫的、詩意的美好田園景象,以一種近乎悠閑式的姿態(tài),延續(xù)了近年來慢綜藝回歸生活主題的風格。[1]早在2017年,騰訊視頻推出《尖叫卡拉秀》,嘗試將音樂節(jié)目的表現形式和空間引向戶外;2020年,浙江衛(wèi)視推出《美好的時光》、優(yōu)酷視頻推出《街頭音浪》,網易云音樂、抖音等互聯網平臺聯合音樂人張亞東推出視頻節(jié)目《Stage舞臺》,徹底放棄音樂節(jié)目以往劇場式的舞臺演出形式。2021年是戶外音樂真人秀節(jié)目的爆發(fā)年,北京衛(wèi)視推出《最美中軸線》,東方衛(wèi)視將音樂真人秀與文旅相結合推出《一路唱響》,湖南衛(wèi)視打造《時光音樂會》,一時間引發(fā)人們的廣泛關注。與此同時,騰訊視頻連續(xù)制作《中國這么美》《邊走邊唱》兩檔戶外紀實音樂節(jié)目。

戶外音樂真人秀節(jié)目聚焦生活體驗和情感分享,嘉賓穿梭在街頭巷尾,走向遠郊,奔赴森林草原,相較于以往的音樂競技性真人秀節(jié)目,鏡頭聚焦內容和節(jié)目敘事導向發(fā)生了根本性轉變。藝術創(chuàng)作和審美活動是一種主觀性的建構過程,這種創(chuàng)作現象折射出當代社會普遍存在的現代性焦慮情緒。丹尼爾·貝爾認為,今天每個人必須掌握比前工業(yè)社會和工業(yè)社會多得多的‘數’,快速的生活節(jié)奏和更細更密的分工,使人與人的相互影響相互依賴較過去更甚,由此而產生出個人的身份感和認同感問題。[2]現代社會的時空概念、生活節(jié)奏以及不斷涌現的現實問題,讓生活在都市中的人們普遍處在競爭性和不確定性之中,這種現代性焦慮和危機的產生,加速了人們對以工業(yè)化、標準化、制度化為特征的現代工業(yè)文化體系的反思和逃離。“在現代社會中,焦慮往往彌漫為一種具有相對普遍性的生存體驗,它本身成為了現代性的嚴重后果之一。”[3]戶外音樂真人秀節(jié)目從城市走向鄉(xiāng)村,節(jié)目以對鄉(xiāng)村、田園、森林、草原等為代表的自然景觀的美好想象,遮蔽在現代性進程中所產生的焦慮,歸園田居式的自然生態(tài)美學成為現代化生活的粘合劑和當代精神指引,研究探討這種文藝創(chuàng)作的新現象不僅對真人秀節(jié)目創(chuàng)作具有一定的實踐意義,更能夠深入闡釋其背后的社會文化思潮和審美接受心理,這對當代綜藝節(jié)目具有一定的理論意義。

視覺建構:現代化進程中的田園景觀

進入后現代社會,空間成為人們感知世界的首要方式,以視覺文化為主導的后現代文化更加強調空間表現力。戶外音樂真人秀節(jié)目鏡頭聚焦美麗的自然環(huán)境,營造出浪漫詩意的田園景觀,呈現出一種獨特的視覺感受。騰訊視頻《中國這么美》《邊走邊唱》等節(jié)目以地理景觀為單元,節(jié)目嘉賓走向美麗的鄉(xiāng)野和自然空間,鄉(xiāng)村、山川、河流、森林、草原成為主要敘事空間和鏡頭內容。《時光音樂會》中以動畫的形式首先呈現出一幅山水田園的畫作,錄制場景置于自然遺產的景區(qū)中,在視覺上營造出以星空、花草為主要陪體的自然景觀。戶外音樂真人秀節(jié)目對自然景觀的影像書寫傳遞出一種強烈的空間隱喻,首先這種對鄉(xiāng)村、自然的美好想象是去工業(yè)化和去城市化的美麗自然圖景,超越了具有物質空間展現的表層含義,這種對自然景觀的想象混雜著對城市中心主義的批判。其次,自然景觀從來都不僅僅是地理學意義的存在,而是人的意旨與想象的主要寄托。新文化地理學研究者認為:“風景在‘凝視之眼’下呈現十個版本。風景不止是自然,風景還是問題,風景成為反映工業(yè)化、現代化、城市化社會弊端的一面鏡子。風景所帶來的美感正是為了解決問題。”[4]

海德格爾提出“詩意棲居”,認為棲居的本質就是為了獲得自由、平靜的狀態(tài),由此來思考人與空間的關系,并將這種方式喻為“詩化”。節(jié)目中空間的呈現,不僅是形式上的,更是在敘事理念上倡導詩意生活。戶外音樂真人秀節(jié)目的核心理念呈現出一種日常化的伴隨敘事,嘉賓走向郊外田間,感受最原始的農耕文化,體驗小農經濟和民俗文化,把這種細微見長的悠閑生活狀態(tài)放到田園當中,嘉賓不再只是舞臺上的表演者,而是轉變?yōu)橐环N生活形態(tài)的體驗者、參與者、分享者,在表現音樂和生活的關系同時,實際上也有意渲染一種返璞歸真的生活狀態(tài),通過傳遞生活態(tài)度、思想和情感激發(fā)受眾的參與或認同,具有強烈的感性特征。

《時光音樂會》中嘉賓坐下來聽聽音樂聊聊人生的心理感受,弱化節(jié)目的競技性和真人秀的沖突效果,尋求一種舒適的慢節(jié)奏感,嘉賓宣揚的理念是音樂本身屬于生活的一部分,能夠坐下來簡單地聊天和唱歌是一件難得的事,隱喻了在快節(jié)奏的社會中人們疲于忙碌奔波的精神狀態(tài)。在《美好的時光》《街頭音浪》《Stage舞臺》等節(jié)目中嘉賓以一種街頭演出的形式,走進人們的日常生活場景中。街頭藝術形式本身具有草根性、大眾性特征,節(jié)目營造一種人人可以參與、觀眾近距離在場的氛圍,讓人們從緊張的工作和現實生活中剝離出來,感受被自由召喚的感覺。在《Stage舞臺》呈現音樂演出的節(jié)目畫面中,鏡頭不僅展現表演者,節(jié)目編導更是把大部分鏡頭留給了街頭駐足的觀看者和交待周圍的環(huán)境關系上,呈現出一種“人間煙火氣,最撫凡人心”的主題,用大量的近景、特寫鏡頭去呈現處在生活情景中的人物語言、動作、表情,增強代入感,產生共情效果。所謂煙火氣,實際上是建構起一種生活鏡像,讓觀眾從生活場景的鏡頭中看到自己,從而建立起召喚機制,再通過鏡頭組合傳遞音樂回歸生活的主題內涵。“觀看與閱讀是一種情緒,一種迷戀,其所提供的瞬時的快感有效地緩解了現代人的生存壓力。”[5]在這種充滿生活詩意的場景中,音樂才能回歸藝術的本色,這才是人們所應追求的生活,通過空間隱喻不斷強化節(jié)目的意識形態(tài)。

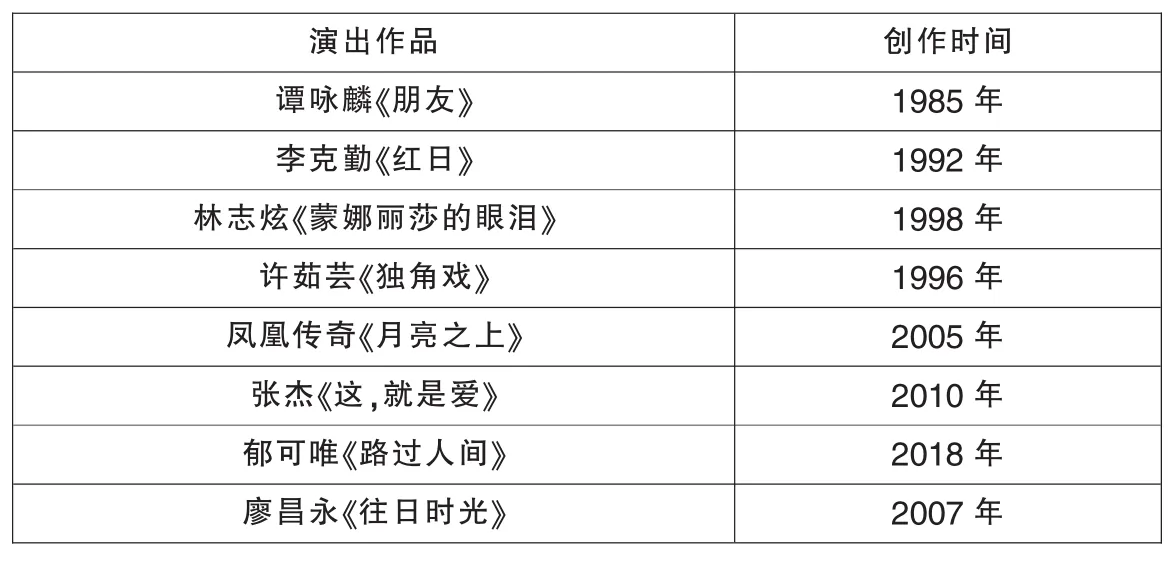

《時光音樂會》第一期節(jié)目演唱歌曲

情感指認:懷舊敘事與身份認同

在城鎮(zhèn)化、工業(yè)化快速推進的當下,社會在標準化體系下高速運轉,變革的生活節(jié)奏加快,人與人之間的距離消失,個體被不斷加速剝離,傳統(tǒng)與現代產生斷裂,人的異化現象日益加劇。在空間的維度上,人們開始走出城市重返鄉(xiāng)野,在時間維度上,人們開始懷舊,沉浸在回憶里或通過懷舊的情愫來尋求精神的慰藉,以應對當下的焦慮和迷茫。懷舊是人們在回憶的基礎上的一種想象性建構,戶外音樂真人秀節(jié)目的懷舊敘事通過聲音符號和場景符號兩種途徑來建構。

作為一種聲音符號和記憶的媒介,歌曲旋律承載了音樂創(chuàng)作的情感往事,也喚醒了觀眾與之相關聯的情感和時光記憶。電視綜藝節(jié)目在營造“時間認同感”時使用的一種重要方法就是線性追溯式的符號橫組合[6]。音樂節(jié)目《時光音樂會》圍繞“時光”這一主題詞,通過設置時光來信、時光好友,選擇具有一定年代記憶的歌手和歌曲,營造一種在往日時光里打撈歌曲記憶的氛圍。在首期節(jié)目中,通過設問“如果可以回到過去,你愿意給哪一年的自己寫封信?”一下子把歌手拉回到過去的時光中。嘉賓譚詠麟說,只要這首歌的節(jié)奏響起滿滿的回憶就會涌現,在演唱歌曲《朋友》后,他講述了與成龍的往事,詮釋了一段感人的朋友情。歌手柳爽演唱歌曲《漠河舞廳》并分享了創(chuàng)作背后的故事,指向過去塵封的往事。在共14期節(jié)目中設置了《四十年華語金曲》《跨時空對唱》專場特別節(jié)目,無論是嘉賓的選擇還是曲目的選擇,都指向了“時光”這一關鍵詞,以喚醒大眾的記憶,也正是這些記憶共同組成了節(jié)目的核心敘事和價值指引,人們在回憶的過程中得到短暫的逃離,進而獲得情感上的短暫滿足。

記憶的媒介通常具有存儲、傳播和暗示的功能,無論是信、一個物件還是一首老歌、一所老建筑,亦或是一個鄉(xiāng)村空間,都會承載著關于過去的記憶和情感。戶外音樂真人秀節(jié)目設置了多個道具和場景,作為懷舊的符號和場景,展現記憶的同時也構成了文本的主要敘事內容。在《時光音樂會》《美好的時光》《一路唱響》等節(jié)目中,設置走進鄉(xiāng)村和大自然的場景,講述相似的經歷或分享生活體驗,在成長記憶中塑造身份認同。在《中國這么美》中,節(jié)目組走進鄉(xiāng)村的老建筑,通過展現傳統(tǒng)與現代變革中的鄉(xiāng)村,塑造理念認同。在《邊走邊唱》節(jié)目中水木年華組合走進古都河南安陽,在一座老宅子的院子里,主唱盧庚戌在聚會中談起當年與好友李健的往事,塑造情感認同。“懷舊是當代社會一種整體的文化病癥,幾乎所有人都糾纏在回憶里。回憶是對某一種時空關系的追溯和對某一種情緒畫面的往復閃回,懷舊成為一種可供描述的風景,也是一種傷感的情感位移。”[7]回憶的行為是對現實的短暫逃避,走進鄉(xiāng)村、老街、古鎮(zhèn),脫離城市,回到傳統(tǒng)的農耕文化或宣揚著集體主義精神的工業(yè)化時代的社會場所,借助懷舊場景和日常生活的片段來重新喚醒過去的故事。節(jié)目使人們沉浸在過去的回憶中,用浪漫、夸張和情緒化的方式敘事,與現實處境產生間離效果,完成自我精神指認,療愈當下的各種“精神病癥”。

超越理性:后現代敘事的審美表達

后現代主義是對現代化進程中出現的社會危機和異化現象的反思和超越中興起的文化思潮,對現代所倡導的啟蒙理性進行批判是后現代主義的主要任務。伊哈布·哈桑用“反形式(分裂的、開放的),游戲,偶然,無序,過程、行為、即興表演,參與,反創(chuàng)造/解結構”等關鍵詞來界定后現代主義文化特征。[8]從聚焦中心到散點敘事呈現邊緣事件,從線性敘事到非線性拼貼,戶外音樂真人秀節(jié)目在敘事結構和敘事手法上呈現出強烈的后現代主義美學特征。

非線性敘事的形式凸顯了散點敘事特征,通過將若干個主題、情緒、風格等相似的片段或內容進行拼貼組合來呈現節(jié)目內容,這與以往音樂真人秀節(jié)目聚焦核心事件,通過制造懸念和沖突,呈現高潮迭起的節(jié)目效果的敘事方式截然不同。如果把以往的音樂綜藝節(jié)目依靠規(guī)則和情節(jié)的完整性推進看作是線性敘事,注重情節(jié)完整性、因果性和時空連續(xù)性,那么戶外音樂真人秀節(jié)目呈現出的則是非線性敘事特征。散點敘事解構了文本的中心情節(jié),呈現出散漫的效果。近乎“生活時間”的“敘事時間”帶來的慢節(jié)奏心理效果,與觀眾所處的現實的快節(jié)奏情境形成鮮明對比,觀眾仿佛回到了棲居的家園與詩意的空間。“慢敘事”營造了代入感的氛圍,觀眾在觀看過程中獲得平靜和放松。此外,戶外音樂真人秀節(jié)目的敘事時間被音樂演出隔裂開,編導隨機選擇具有表現力的對話、空鏡頭予以拼貼,鏡頭語言不斷反復,依照內容表現主題,以一種非線性敘事方式升華節(jié)目的情感和主題。

以《中國好聲音》《我是歌手》為代表的音樂真人秀節(jié)目有著嚴格的工業(yè)化、標準化、體系化的操作法則,具有模式化的特征。當下的戶外音樂節(jié)目出現了一種追求即興體驗的紀實風格,作為一種浪漫體驗式的追求拋棄了工業(yè)化、標準化的制作方式,歌曲演繹不再追求編曲、舞美、音效、唱腔上的炫技,一切演出變得即興化。一把吉他、一個麥克風,站在田間地頭就開始了演出,這種即興演出不僅表現在音樂演繹的即興上,節(jié)目錄制也呈現出一種即興散漫紀錄式的特征。在《中國這么美》節(jié)目中,導演直言他自己也不知道本集節(jié)目要拍什么。這種以一種近乎游戲式的演繹和錄制,顛覆了以往音樂真人秀節(jié)目所追求的儀式化效果。現代性的異化在德國思想家馬克斯·韋伯那里被描述為“理性”所導致的對現代社會個體的壓抑,即興演出打破了競技性規(guī)則,倡導自由散漫式的體驗感和代入感,也正是這些看似毫無目的的邊走邊唱和游戲體驗,消解了現代主義嚴肅崇高的敘事規(guī)則,以慢敘事來對抗緊張壓抑的生活節(jié)奏,實現對現代性的超越。

結語

戶外音樂真人秀節(jié)目集中突出了以美麗、時光、溫暖等為核心的主題,營造了一種自然美、生活美、精神美的現實圖景。這種對于前現代農業(yè)生活的浪漫化想象,自現代社會誕生以來就成為批判工業(yè)化、機械化的利器。[9]而無論是對自然美學的追逐,還是對懷舊記憶的循環(huán)往復,節(jié)目中無處不在的廣告植入和淺嘗輒止的人物采訪、人工搭建的場景等都昭示著節(jié)目所呈現的并不是一種簡單隨機式的生活體驗。這種美好圖景的凝視注定是一場浪漫的視覺文化想象,是在消費主義機制下被制造出的偽現實,正驗證了鮑德里亞所言,大眾傳媒擅長制造虛假的幻象和滿足,但這種美好的、詩意的田園圖景又像一面鏡子,照出了人們身處的后工業(yè)社會文化語境,以對詩意美好的向往,實現對現代性的批判超越,成為當下觀眾收視心理和精神追求的生動體現。