嶺南傳統服飾的技術與藝術特征

袁賽南 萬志琴 李海雯

(惠州學院旭日廣東服裝學院,廣東 惠州 516001)

1 嶺南傳統服飾文化背景與特性

嶺南是指中國五嶺以南地區。從地域上看,主要包括廣府地區、潮汕地區、客家地區,還有個別少數民族地區,以及兩個經濟特區:香港和澳門。嶺南文化分為廣東文化、桂系文化和海南文化三大塊,廣東文化又分為廣府文化、客家文化、潮汕文化、雷州文化、高涼文化,其主體由廣府文化、客家文化、潮汕文化三部分組成。嶺南這一特定區域,地理位置獨特優越,上接中原,外通國際。既能吸取中原文化之特色,又能接納外來文化之精髓,形成了極具區域特色的傳統嶺南文化。嶺南地區的氣溫普遍較高,地形地貌主要為平原丘陵,且潮濕多雨,非常適宜種植棉、麻、桑等農作物。因此,地理位置、地形地貌、氣候條件、物產豐富等環境因素直接或間接地影響了嶺南傳統服飾的款式和用料。嶺南傳統服飾文化作為嶺南傳統文化的主要內容之一,他吸收了中原服飾文化中的精髓,逐漸在服裝款式、服飾技藝上體現出中原服飾的影子。如粵劇戲服的長袍款式與京劇戲服款式基本相同,圓領、大襟、長袍、平面結構等均為中國古代傳統服裝的基本款式。與此同時由于嶺南沿海與國際通商,以其獨特的地理位置條件,成為中國開放的前沿之地。嶺南傳統文化與西方優秀文化相融合,開放、包容的嶺南人民不斷學習西方服飾技藝的精髓,將之融入到原有的傳統嶺南服飾技藝中,如潮州的抽紗等。這使得嶺南服飾種類豐富,技藝高超精湛,同樣具有多元、兼容和創新等藝術特點,有著深厚的文化底蘊和美學價值。

2 嶺南傳統服飾技藝分布與類別

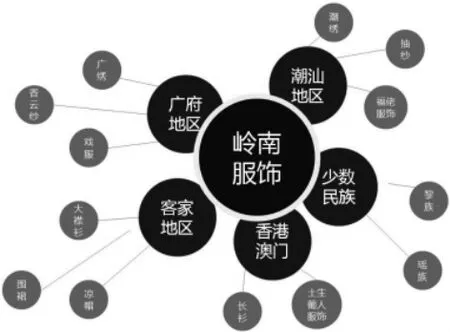

嶺南是一個民系分支多元化的地區,嶺南傳統服飾也具有鮮明的地方特色。嶺南傳統服飾之美,在紡、染、織、繡、印中所創造出的極具嶺南區域特色的傳統服飾主要表現為四種形式,一是以廣繡、潮繡及抽紗為代表的刺繡技藝;二是以傳統嶺南精髓的黎族織錦技藝為代表的織造技藝;第三是瑤族服飾的彩印花布藍印花布絞纈、夾纈為標志的印染技藝,即以傳統植物染料染色技藝、藍染、扎染與蠟染為基礎,融合嶺南自然環境的莨薯淤泥染技藝,展現嶺南服飾的色彩之美;第四是具有中西結合的裁剪技藝特點的服裝結構設計技藝。嶺南服飾技藝區域和代表見圖1 和表1 所示。這些都是嶺南服飾文化的藝術瑰寶。

圖1 嶺南服飾技藝區域分布圖

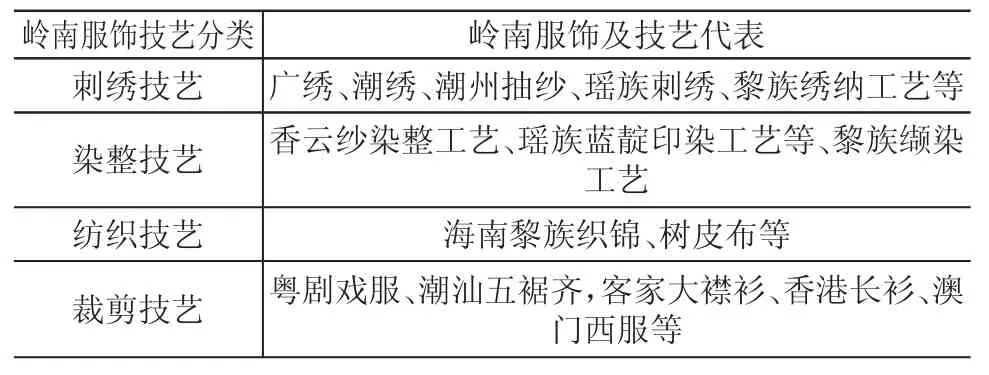

表1 嶺南服飾技藝類別

3 嶺南傳統服飾技藝的美學與技藝特征

3.1 廣府地區的傳統服飾及其技藝

廣府地區位于廣東境內,以珠江三角洲為中心分布于粵西、粵北,代表城市為廣州。代表性的服飾品主要為香云紗、廣繡、越劇戲服等。

(1)香云紗。產自廣東佛山,是一種用純天然植物染料進行染色的環保型絲織品。香云紗的制作原料均為純天然的自然資源。坯綢為純蠶絲織物;薯莨是一種純植物染料,是多年生粗壯藤本植物的塊莖,其汁液能將坯綢染色;而采集于順德區境內河道的河泥,更是制作優質傳統香云紗的必需原料,其富含亞鐵離子,手感細膩,是香云紗具有挺爽柔潤手感的重要原因。

香云紗是以搗碎后的植物薯莨汁液浸染坯綢,讓薯莨中的單寧物質經過多次浸泡,并與桑蠶絲中的植物蛋白結合使其形成紅棕色,經過長時間的陽光暴曬,再加上當地富有多種礦物質的河涌淤泥染色而成的。從開始的坯綢準備到最終的收紗,前后共經歷了幾十道工序。可見香云紗的染整技藝獨特,流程復雜,制作時間長。

從制作技藝上看,香云紗染整技藝復雜耗時,全程均為純人工與純天然資源制作。從感官特色上看,傳統香云紗呈現出正面亮黑色,反面咖啡色或原底彩色,并可見莨斑和泥斑痕的藝術效果,整體古樸美觀,手感質地軟滑而堅。從實用性上看,香云紗的透氣性強、穿戴輕薄,不易皺,不易沾身,且洗滌和晾曬方便,還具有除菌、驅蟲、保健等特點。從質量上看,香云紗的原料為純蠶絲纖維,其產品安全性極強,水洗情況下也不易影響原有外觀和外形。

(2)廣繡。是產于廣州及周邊地區的手工刺繡品,與蘇繡、蜀繡、湘繡并稱為中國四大名繡[1]。從材質上分,廣繡可以分為絲繡、盤金繡和珠繡三大類。其中絲繡所用的材料,是中國傳統刺繡廣泛使用的線或絲絨,傳統盤金繡用的則是以黃金、白銀為原料,象征富貴的金銀線,而珠繡則顧名思義用料為珍珠、玻璃、寶石或塑料珠等材料。三大繡種各具特色,由此可見,廣繡用材之廣,使得其繡品色澤豐富,構圖飽滿,形象生動。

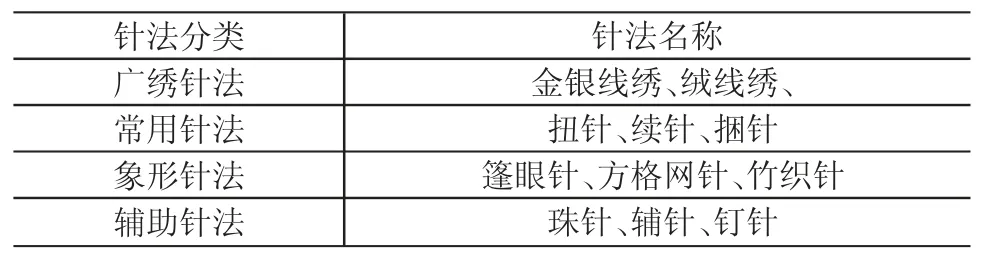

廣繡的針法多樣,大致可分為廣繡針法、常用針法、象形針法和輔助針法四大類,如表2 所示。

表2 廣繡針法基本分類

廣繡技法豐富多樣,其繡品表面平滑整齊,靈活有序;構圖豐富細膩,色調艷麗,美感性強;題材廣泛,寓意多樣,形象生動,感染力強,具備嶺南特色。廣府地區的風土人情、多樣化的刺繡材料、繁復的刺繡技藝、多樣化的題材,使廣繡有著技法豐富、構圖飽滿、色調獨特等藝術特點,展示出嶺南地區奇特的藝術特點。

(3)粵劇戲服。粵劇大致形成于明嘉靖、萬歷年間,是隨著佛山工商業的發達,粵劇才慢慢發展起來,粵劇戲服也隨之出現。粵劇戲服品種多樣,若按照粵劇中的人物角色和穿著場所來分類,可將粵劇戲服分為蟒、靠、褶、開氅、官衣、帔和衣七大類。在款式上,粵劇戲服的款式與中原地區的戲服類似,主要表現為開衩長袍、圓領、闊袖等款式。其中蟒袍的裝飾古典富貴,華麗精美。在工藝上,粵劇戲服裝飾應用了具有當地特色的廣繡技藝,再加上釘金、釘珠等裝飾材料,使其在視覺上驚艷獨特,舞臺展現力強。

3.2 潮汕地區的傳統服飾及其技藝

(1)潮繡,按照地域來劃分,屬粵繡的一支。但若是從工藝、用途上看,它卻與廣繡有著相當大的差異[2]。潮繡的技術處理有鋪、墊、釘、貼、綴。這五種繡藝的技術處理,是使潮繡作品呈現出立體、金碧輝煌、構圖飽滿等藝術效果的重要原因。

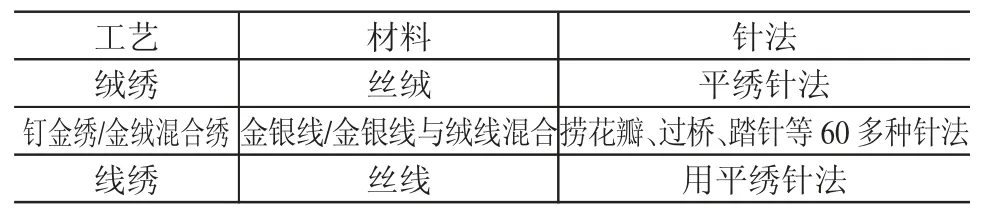

潮繡按刺繡材料不同,可分為絨繡、釘金繡、金絨混合繡、線繡等品種,不同品種之間均各具特色,如表3所示。尤其是“立體墊高”刺繡法,可以說是嶺南潮繡的標志。

表3 潮繡工藝與針法

總的來說,潮繡獨特的針法和技術處理等技藝使其地方性色彩濃烈,繡藝精美細致,構圖飽滿,針法繁多但紋理清晰,色彩亮麗、金碧輝煌、沒有虛實透視的表現卻有著立體生動的浮雕藝術效果和特色。

潮繡以其強大的生命力原生發展出抽紗、珠繡、繡衣、婚紗晚禮服四個著名品種,均享譽國內外,有著較高的知名度。

(2)潮州抽紗。潮州抽紗源于唐,盛于清,是在傳統潮繡工藝的基礎上融入歐洲抽通技藝的中西刺繡技藝合璧的產物,因其輕盈淡雅的藝術特點,被譽為“南國之花”。

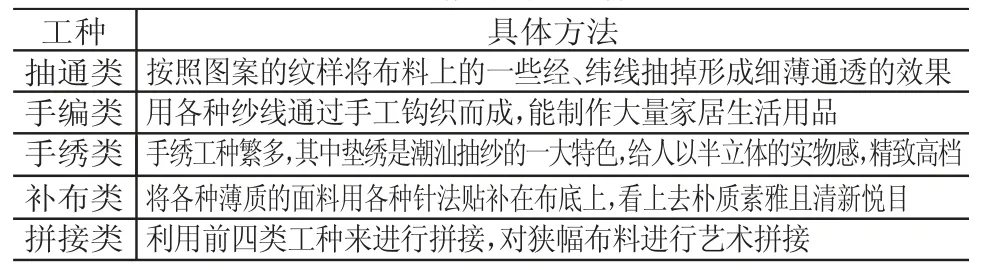

潮汕抽紗是一種按照圖案紋樣,再按照布料的經緯紋將棉線抽空,并在抽完后的開口地方縫緊,最后利用不同針法繡出不同的紋樣,是一種用抽通手法制作織物的傳統刺繡技藝。潮汕抽紗擁有多種工種和針法,繡品的紋樣圖案造型需依賴工種和針法的表現手法和形式特點來表現。抽紗工種大概可分為“抽通”、“手編”、“手繡”、“補布”和“拼接”五大類,如表4 所示。

表4 潮州抽紗的種類

潮州抽紗的主要特點是墊凸和抽通,能使繡品呈現出多層鏤通和剔透玲瓏空間藝術效果。潮州抽紗復雜的制作流程和手工技藝,以及多種針法和工種的巧妙運用,也使繡品具有繁復精致、構圖獨特、色調淡雅、精致玲瓏、圖案栩栩如生之特色。

粵繡善于運用寓意吉祥的圖案以及民間情韻的主題創作繡品,極具嶺南特色的風物、四時光景體現出濃厚的人文風情。以圖案繁茂、場面熱鬧歡快的布局,使整體更加飽滿豐富,形象傳神。粵繡的兩大流派為廣繡和潮繡。從風格上看,廣繡近看以雅致取勝,潮繡遠看以渾厚見長。從色彩上看,廣繡以稍微淡雅為主,變化較為細膩;而潮繡以色彩較為濃烈為主,多用以裝飾。從紋樣上看,廣繡的龍鳳圖案身形上瘦一點,潮繡的較為壯。后來便有一說法用以區分廣繡和潮繡:瘦龍為廣繡、肥龍為潮繡;短毛獅為廣繡、長毛獅為潮繡。

(3)潮汕福佬服飾。潮汕福佬服飾是嶺南服飾文化的重要一支,是海洋文化和閩文化相融合的產物。潮汕福佬服飾在款式上偏長又偏寬。傳統的潮汕福佬服飾有長袍、便衫、街頭褲、水布和五裾齊。其中,水布和五裾齊是潮汕福佬服飾文化中的兩大標志。

水布是潮汕男子下海工作的腰帶,是一種以棉布為原料,加上彩染漂制而成的方格圖案長形勞作用布。因其吸水后易擰干,可作為擦汗、遮陽、墊肩、包物之用;五裾齊則是潮汕福佬婦女穿著的服飾。其左衣擺有兩裾,右衣擺有三裾,五裾的長度一樣,因此而得名“五裾齊”。五裾齊上縫制了許多精美繡花、金屬紐扣、透明珠子,使其具有富麗華貴的裝飾特點,成為潮汕福佬女性婚嫁喪葬等禮俗的必需服飾。

潮汕福佬服飾既表現出防海風、防日曬、耐海水等獨特的服飾文化特征,又極具富麗華貴的裝飾性,是潮汕福佬人民的生活智慧與當地特色的禮俗文化內涵相結合的見證。

3.3 廣東客家的傳統服飾及其技藝

客家服飾主要以中原漢族服飾為基礎,同時又吸收了瑤族等少數民族的服飾元素,逐漸發展成為客家地區的主流服飾。

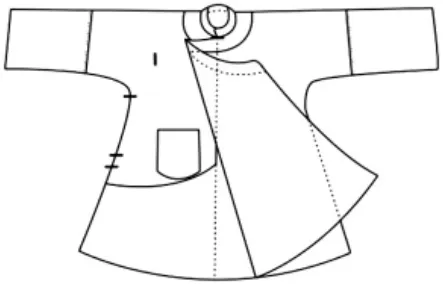

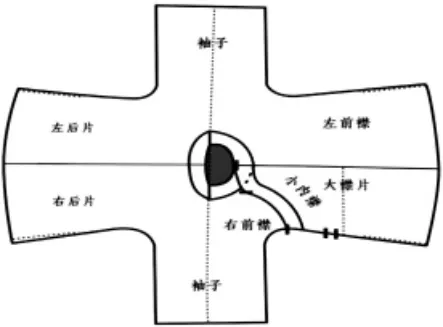

(1)客家大襟衫。大襟衫是客家服飾最典型的服裝,它保留了中原地區服飾寬松肥大的造型,以平面裁剪的方式制作[5]。如圖2、圖3 所示。用料上大多為粗布,以輕薄的單層棉布和麻布為主。最常見的款式為直領、斜襟、寬袖、布扣,其中右衽是客家服飾區別于少數民族服飾的最顯著特征之一。

圖2 大襟衫款式圖

圖3 大襟衫紙樣結構圖

3.4 廣東瑤族服飾

廣東瑤族主要分為排瑤和過山瑤,由于瑤族各支系居住的地方文化不同,各個地方的瑤族服飾存在明顯的區別,但服裝款式基本以大領、左衽、對襟、斜襟為主。頭飾則因各地的瑤寨文化、年齡性別等性質而不同[6-7]。粵北地區的少數民族瑤族的服飾則以其配飾上的刺繡彰顯出獨特民族風格而聞名。

(1)藍靛印染技藝。瑤族人民善于用藍靛印染和印花技術制作瑤斑布。宋代的瑤族已能用藍靛和白蠟在白布上染出精美細致的花紋繡,即:“斑布”[6]。瑤族人民將藍草制取的靛青染料用于染布,其色調艷麗而不嫵媚。通常是將布料多次浸染、晾干,直到布料呈現出深藍帶暗紅色,再把已染好的布放入牛皮或豬血的溶液里蒸煮,最后便可制成堅挺耐用、顏色深重濃艷的瑤斑布。

(2)瑤族刺繡技藝。瑤族刺繡圖案花紋繁多,不僅有基礎圖形,還有水文形、波浪形、之字形、工字形以及蝶戀花、雙龍戲珠、稻穗和鮮花等造型藝術。主要以幾何圖案為主,幾乎沒有弧形,是瑤族文化的象征符號。不同的花紋圖案組合象征著不同的意義。瑤族服飾多用苧麻,顏色主要有黑、紅、藍、黃、白五色。瑤族刺繡有著反向思維的刺繡特點。其刺繡以黑布、藍布或白布為底面,反面刺繡正面看,即刺繡時,在布料的底面進行,卻能繡出正面的效果。瑤族印染技藝嫻熟且自成一套染整體系,圖案豐富且源于生活、自然風光與瑤族信仰。總體來說,瑤族服飾色彩濃艷,圖案寓意豐富,制作技藝高超,使得瑤族服飾極具民族特色和表現力。

3.5 海南黎族織錦技藝

黎族織錦是中國海南省少數民族特有的民族服飾,而黎族織錦的傳統紡、染、織、繡技藝有著悠久的歷史,是黎族婦女創造才能和藝術造詣的體現。黎族織錦的染色主要是指染紗線,染料多為植物染料,黎族婦女廣泛使用媒染劑染色。同時,為了增加織錦的染色效果,常常結合纈染的工藝。黎族的纈染工藝技術非常古老復雜,黎族婦女將扎好線結的經線進行染色,再與五彩的緯線一起編織,織成的花布色彩斑斕,圖案花紋繁而細膩。經過變換不同的織造手法織造出來的織物圖案精美光潔、色彩艷麗,體現出黎族人民高超的技藝與生活智慧。

黎族的繡納工藝歷史悠久,常在織片上進行刺繡,再做成成衣。繡納針法主要有素繡、平繡、雙面繡和貼布繡等。黎族人民憑借來自長輩口傳身教的經驗,以及根據自己的智慧設計紋樣,繡出了豐富多彩且神秘的花紋圖案,使得繡品色彩鮮艷,富有浪漫色彩,極具本民族特色。黎族織錦藝術,不僅反映了黎族婦女的生活智慧和高超技藝,還反映出她們對幸福的向往和追求。

5 結論

嶺南傳統服飾文化是人與自然環境相互適應的必然選擇的結果,也是中華傳統文化的重要部分,獨具區域特色和魅力。濕潤溫熱的嶺南氣候決定了嶺南服飾的基本款式,豐富的嶺南物產決定了嶺南服飾的制作材料;智慧淳樸的嶺南人民決定了嶺南服飾技藝之精湛;多元化的民系分支決定了嶺南服飾的豐富性;文化的傳播與交流決定了嶺南服飾的相融性。由此可見,無論是從嶺南服飾文化自身發展的角度,還是從中國服飾文化發展的角度來看,嶺南服飾及其技藝都具有較高的研究價值。