我國宜居鄉村建設的內涵及路徑研究

邵煒星 王少文

摘? ?要:宜居鄉村建設是我國鄉村振興戰略實施的關鍵內容,關系到廣大農民的根本福祉和農村社會的和諧穩定。首先分析宜居鄉村的內涵,認為宜居鄉村建設應該實現有核心的產業支撐、有宜人的生活空間、有優美的生態環境、有完善的治理體系、有優秀的民俗文化和有較高的生活水平。其次,在總結我國鄉村建設現狀和回顧國內外宜居鄉村建設經驗的基礎上,提高我國宜居鄉村建設的實施路徑,即堅持走城鄉融合、“三生融合”、分類示范、規建管結合、以人為本和持續發展之路。

關鍵詞:鄉村振興;宜居內涵;鄉村建設;現狀;經驗;路徑

中圖分類號:F32? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2023)03-0027-05

引言

世界主要國家的建設歷程都表明,當城鎮化發展到一定水平后,生態環境問題的凸顯會使人們由注重數量和速度向注重質量轉變[1]。黨的十八大以來,在“五位一體”的發展理念下,我國社會建設的總體布局中凸顯了生態文明建設的重要地位[2,3],黨的十九大更是強調“建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計”[4]。在生態文明的理念下,《國家新型城鎮化規劃(2014—2020)》指出,“生態宜居”成為我國新型城鎮化建設的基本特征之一,《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》也提出了“生態宜居”的戰略目標。

當前,人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾,在我國突出體現在城鄉發展的不平衡以及鄉村發展的不充分。建設生態宜居鄉村已經成為關乎廣大農民根本福祉和農村社會和諧穩定的關鍵內容[5]。因此,探討宜居鄉村建設的內涵和路徑正成為我國學者關心的熱點話題。

一、宜居鄉村的內涵

“宜居”是人們高層次的社會發展需求,反映了人們在生存環境方面的理想[6]。從柏拉圖《理想國》中的理想城市,亞里士多德提出“建設城市的最終目的是為居民們提供幸福生活的空間載體”[7],以及我國古代道家“道法自然”和儒家“天人合一”的思想都可以看出:生態宜居一直是人類對美好生活的向往與追求。

隨著人類社會的發展,不同時期的人對于宜居的理解不盡相同。學術界普遍認為,人類對于“宜居”的理解經歷了19世紀末由工業革命引發的“田園城市”運動,二戰后“宜居城市”的理念,20世紀90年代以來的可持續發展思想,以及21世紀以來的“生態宜居城市、低碳宜居城市和智慧宜居城市”等探索[8]。人類對宜居的研究也從最初的關注居住區的自然環境逐漸轉到重視人與自然、城市之間的關系,從強調經濟、物質建設逐漸轉到強調經濟、生態、社會、文化等并重[9],從關注人口聚集的城市宜居問題逐漸擴展到人類整體居住環境的城鄉綜合空間。

其中,著名學者Evans P認為宜居的內涵包括適宜居住和生態的可持續兩方面。適宜居住是指居住場所要有健康的生活環境設施,有合適距離的工作,與生活標準相適應的工資水平。生態的可持續是指不能以犧牲環境質量為代價追求工作和住房需要,不能以破壞自然生態一味追求經濟發展[10]。不同地理區位、資源稟賦和發展水平的“宜居”,有著不同內涵,一般地講,宜居的內涵包括能夠提供新鮮的空氣、清潔的水等健康的生活環境,能夠提供安全的社會環境,能夠提供便捷生活的基礎服務設施,能夠具有包容的、和諧的人際交往環境,人與自然生態環境能夠友好相處[11]。

據此,本文認為,宜居鄉村就是指鄉村基礎設施齊備、公共服務配套完善、生態環境良好、經濟繁榮興旺、治安環境優良、弘揚地域文化的,農民群眾宜于居住、喜愛居住和有發展潛力的美好家園[12]。宜居鄉村的建設應該包括以下六個方面:

第一,要有核心的產業支撐。宜居鄉村要制定精準的產業定位,打造核心產業,帶動一、二、三產業共同發展,實現“三產融合”[13]。產業興則人氣旺,鄉村要想有更好的發展,必須要留得住人,尤其是掌握科學技術的青年人才,所以鄉村必須要有核心的產業,凝聚人才,促進就業,帶動當地經濟社會的發展。

第二,要有宜人的生活空間。鄉村基礎設施要完善,交通便利,促進生產要素能夠在城鄉間流通。鄉村社會保障要提高,提升鄉村的醫療和教育水平,文化娛樂和體育設施配套要完善。要縮小城鄉差距,使農村居民既能享受到鄉村的田園風光,又能享受到城市便利的生活配套基礎設施。

第三,要有優美的生態環境。鄉村土地、空氣和水的環境污染得到有效治理,有足夠的垃圾和污水處理設施。鄉村相較于城市,在宜居方面最大的優勢就是擁有優良的自然生態環境,宜居鄉村建設一定要保護鄉村自然資源,真正實現人與自然和諧相處。

第四,要有完善的治理體系。宜居鄉村要健全鄉村基層組織,打造共建、共治、共享的社會治理格局。要以人為本,充分尊重村民的意愿,堅持自治、法治、德治相結合,確保鄉村社會和諧有序。

第五,要有優秀的民俗文化。鄉村孕育了大量的包含民族或地域傳統文化的非物質文化遺產,蘊含著極豐富的精神價值[14]。宜居鄉村不僅要提高農民的物質生活水平,更應該傳承當地優秀的民俗文化,形成穩定、和諧的社會風氣。

第六,要有較高的生活水平。鄉村發展落后,物質匱乏,有很大一部分貧困人口生活在鄉村。宜居鄉村建設就是要使農民能夠通過農業生產和就地就業實現脫貧致富,長期穩定增收、形成安居樂業的生活面貌。

二、我國宜居鄉村建設現狀

目前,我國鄉村地區的宜居水平總體較低,表現為以下五個方面:

(一)經濟、社會、文化發展相對滯后

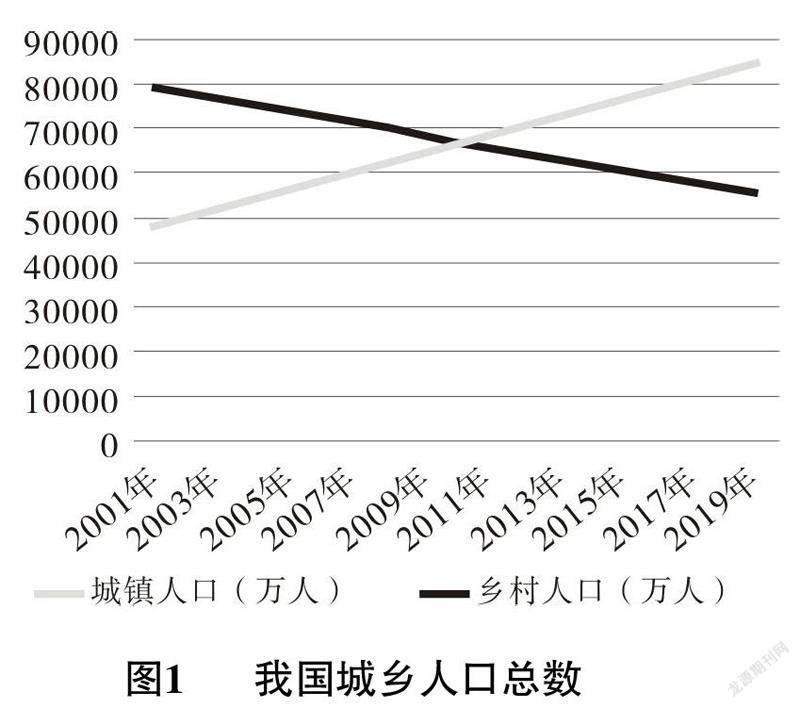

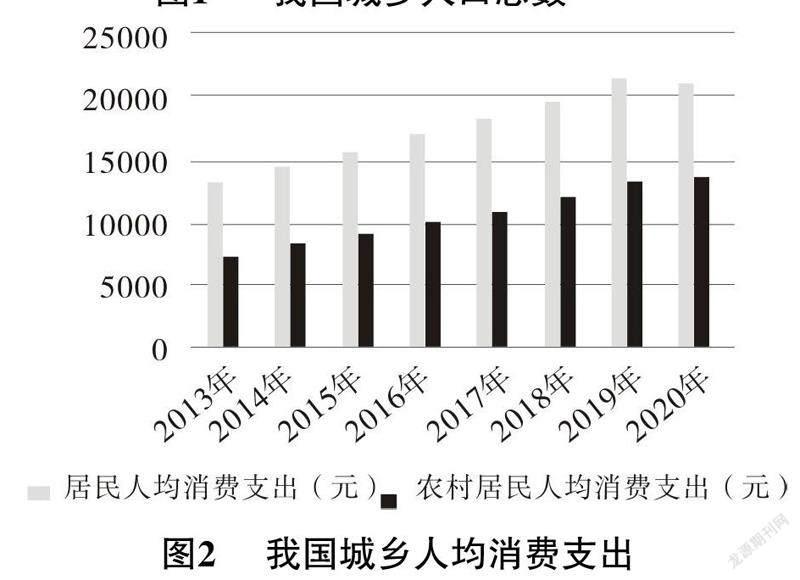

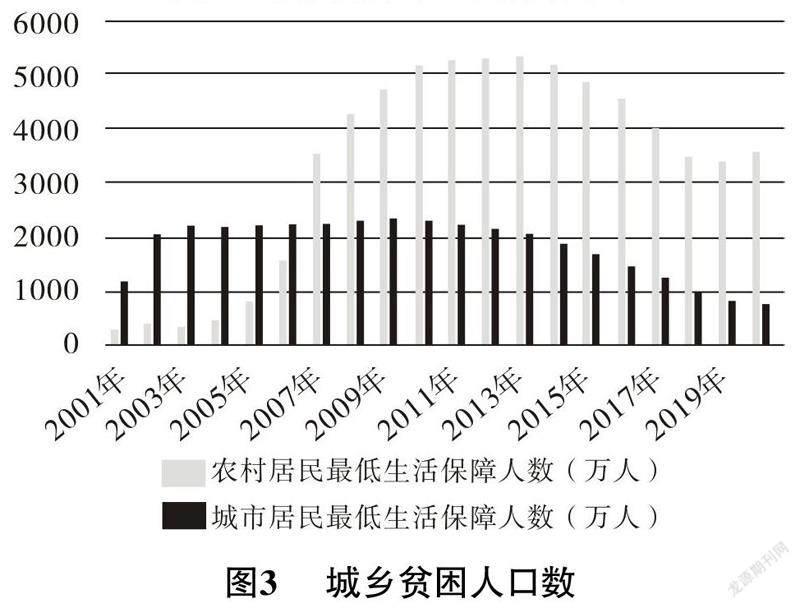

近些年,城市的發展吸納了大量的鄉村發展的資源,越來越多的鄉村青壯年流向城市,鄉村“老齡化”和“空心化”十分嚴重[15],導致鄉村發展失去了活力與動力,呈現出落后凋敝景象(見圖1)。城鄉發展不平衡,城鄉居民消費水平差距逐漸拉大[16](見圖2)。大量貧困人口生活在農村,農村缺乏發展潛力(見圖3)。農村留守兒童和空巢老人增多,精神生活極度缺乏,黃賭毒、封建迷信等不良風氣大行其道。鄉村文化建設滯后,優良鄉風民俗得不到傳承,鄉村經濟、社會、文化衰敗明顯。

(二)生產、生活方式有待轉變

長期以來,增產導向下農業生產粗放經營,化肥、農藥、農膜等大量使用,畜禽養殖糞便隨意堆砌,規模小、能耗嚴重的鄉鎮企業“三廢”監管薄弱,不友好的生產方式對農村生態環境造成嚴重污染[17]。隨著社會的發展,農村人不斷追求城市的生活方式,但農村相應的環保基礎設施建設滯后,農村人的生態意識和素質沒有得到提升,導致農村塑料用品增多,垃圾隨意丟棄,污水隨意排放,不健康的生活方式對農民的健康造成威脅。

(三)開發建設中的破壞性影響難以恢復

在“新農村建設”“美麗鄉村”的建設背景下,大多數地區的鄉村建設流于形式,簡單地將城市規劃用于農村建設,商業化開發普遍,民眾參與不足,不注重挖掘和保護地域特色,出現了“千村一面”現象,對當地生態環境和傳統文化造成了不可逆的建設性破壞[18]。

(四)資源要素配置不足

鄉村的建設與發展,需要配置資源要素。然而,當前鄉村建設面臨著“缺人、缺地、缺錢”的局面。從人才要素來看,鄉村嚴重缺乏優秀的技術、經營及管理人才,村干部老齡化嚴重的問題;從土地要素來看,鄉村存在土地整理成本高、建設用地稀缺的問題;從資本要素來看,雖然政府對農村的財力投入有限并且融合機制不暢,鄉村建設存在投融資機制不健全、社會資本進入渠道不暢通的問題[19]。

(五)宜居鄉村建設缺乏科學引導

宜居鄉村建設涉及社會、經濟、資源、環境、文化、信息等眾多因素,需要因地制宜,分階段穩步推進。但目前大多鄉村建設缺乏整體的謀劃和合理的引導,熱衷于簡單復制成功模式,雖然投入了大量人力、物力、財力,但并沒有取得很好的效果[20]。

三、國內外宜居鄉村建設的經驗

世界發達國家城市化發展進程也表明,農村衰落是必然趨勢,但城市化并不能徹底消滅農村。農村必然有一部分走向衰亡,另一部分實現現代化振興。由于國情不同,發展階段不同,我國鄉村振興不能照搬硬套其他國家的行動舉措,但其好的思想和經驗仍然對我國鄉村建設具有啟發與借鑒作用。

(一)國外鄉村建設的經驗

1.美國的“示范城市”。美國實行的是工業反哺農業,城市拉動農村的經濟發展模式。美國的“示范城市計劃”鼓勵城市居民向鄉村遷移,大力發展小城鎮分散城市人口,完善農村的規劃體制,引導和控制建設資金投入,關注鄉村居住者需求,彰顯村莊特色等,通過以上方式建設村莊[21]。

2.英國的“城市村莊”。英國作為早期發達國家之一,工業化帶來城市人口過分集中問題,城區居住區破敗,無人問津,人口向郊區蔓延。“城市村莊”一方面通過模仿風景優美的鄉村建設城市居住區,另一方面是對小型鄉村進行填充開發,完善鄉村基礎設施,通過大城鎮帶動附近小城鎮居民就業的方式實現城鄉均衡[22]。

3.德國的“村莊更新”。德國為實現戰后重振,片面追求城鎮化發展,導致鄉村環境污染,基礎設施落后[21]。德國通過“城鄉等值化”的理念,實現了農村自然秀麗、基礎設施便利,優化了農民生產生活方式,實現城鄉均衡發展,被稱為鄉村建設的典范[23]。

4.日本的“造村運動”。日本的“造村運動”是在城鄉差距巨大,鄉村衰落,城市經濟也停滯不前的情況下,通過鄉村產業振興,帶動經濟發展、基礎設施建設、改善農村環境等,在一定程度上解決了城市污染、交通擁堵和住宅緊張的問題[24]。

5.韓國的“新村運動”。韓國經濟偏重工業發表,導致農業和農村顯著落后于工業和城市[24]。韓國政府通過改善農村生活環境、大力發展農村產業,推動農村精神文化建設等措施,自上而下,從“點的扶持”到激發農民參與的“面域整治”,逐漸從恢復鄉村活力,進而實現工農業均衡發展,城鄉經濟一體化的格局[25]。

(二)我國鄉村建設的經驗

隨著我國農村經濟社會的穩步發展,農村基礎設施、社會保障制度不斷完善,農民生活和生產水平得到改善,在我國各地區都進行了宜居鄉村建設的探索,也有很多成功的做法。

1.我國臺灣地區的“社區營造”。臺灣的“社區營造”源于人們對鄉村生產空間、休閑空間、生態空間和文化空間等多元價值的自覺認知,注重村莊傳統特色的保護和塑造,避免了村莊同質化發展[24]。通過基礎設施建設、多元的公共服務供給模式、農村社會結構重塑等實現城鄉一體化融合。

2.我國浙江地區的“美麗鄉村”。浙江省作為我國經濟發達省份,城市化率和工業化發展水平較高,鄉村發展問題也較早得到政府的關注。2003年,旨在解決農村環境污染問題的“千村示范,萬村整治”鄉村建設工程拉開了浙江省宜居鄉村建設的序幕[21,26]。2008年開始,浙江省分批啟動了“村道硬化、垃圾處理、衛生改廁和污水處理”鄉村人居環境整治建設。2009年進一步開展了以村莊綠化為目標的“一村一品”特色綠化村建設。2011年,浙江省圍繞“四美三宜”的要求,更加注重鄉村內在品質的提升和歷史文化的傳承,通過中心村和示范重點中心村的分類培育建設,全面開展“美麗鄉村”建設,成功打造了一大批新時期的美麗生態示范村[21]。

從國內外宜居鄉村成功的經驗可以看出,宜居鄉村建設成為世界各地區鄉村發展的共同選擇。國內外注重鄉村建設大多都是在城鎮化的快速發展導致鄉村衰落和工業化帶來環境污染的背景下,通過鄉村基礎設施建設,發展鄉村產業,注重鄉村環境和文化的保護等一系列措施,提升鄉村的宜居水平,恢復鄉村活力,實現城鄉均衡發展。

四、我國宜居鄉村建設的路徑

綜上,基于對宜居鄉村內涵的理解和我國鄉村建設的現狀,結合國內外宜居鄉村建設的經驗,根據新時代我國的基本國情,本文認為我國宜居鄉村建設的實現路徑必須注重以下幾點:

第一,要進行城鄉一體的空間規劃,走城鄉融合發展之路[21]。國內外發展歷程都表明,未來城市與鄉村一定走一體化的融合發展之路[22],宜居鄉村建設要堅持規劃先行,通過城鄉一體的空間規劃,全域管控、部分協作,重塑城鄉關系[26]。

第二,要進行經濟、社會、環境的綜合建設,走“三生融合”之路。宜居鄉村規劃要實現鄉村生產、生活、生態空間的“三生融合”,既有帶動發展的經濟產業、又有宜人的生活空間,還有優美的生態環境,更有深厚底蘊的文化內涵。

第三,要注重質量、穩步推進,走分批分類示范之路[12]。我國鄉村眾多,有限的財政投入不可能面面俱到。我國東中西部發展水平不一,宜居鄉村建設要有選擇地分批推進,條件好的鄉村,率先示范建設,以點帶面,要根據鄉村的資源稟賦、區位、發展潛力等,按照搬遷撤并、融入城鎮、集聚提升、特色保護等分類建設[27]。

第四,要統籌規劃、建設、管理三大環節,走規建管結合之路。鄉村建設分為若干環節,各環節之間聯系不緊密,目標不一致,不僅導致鄉村建設流于形式,造成資源浪費,更重要的是鄉村的建設不考慮運營管理的目標會制約鄉村的發展。因此,鄉村建設要統籌規劃、建設、管理三大環節,從全壽命周期的整體角度出發,走規建管結合的宜居鄉村建設道路。

第五,要尊重地域文化,走差異創新之路[28]。我國不同地域文化差異巨大,風鄉民俗、建筑風格等要尊敬當地居民的傳統,不能千篇一律,簡單復制其他鄉村建設經驗,要深入挖掘鄉村特色,要在傳承優秀的文化的基礎上,隨著社會發展加以創新。

第六,要以為人本,走多主體協同建設之路。政府要積極發揮引導作用,鼓勵社會力量參與宜居鄉村建設,充分發揮農民參與的積極性[29]。

第七,要增加政策與要素的供給,走持續發展之路。政府應該繼續推進鄉村的公共基礎設施建設,完善鄉村的水、電、路、氣、郵、網、訊、物流、能源供應以及數字化、智能化的新型基礎設施。加大對鄉村建設發展的政策支持力度,精準發力,攻堅克難。

結語

我國宜居鄉村建設要按照鄉村振興戰略的總要求開展,通過精準的產業定位,打造核心產業,加強“三產融合”建設格局,書寫鄉村振興新篇章。鄉村建設要實現綠色發展,人與自然和諧相處,要有宜人的生活空間和優美的生態環境,探索“三生融合”道路,打造宜居宜業怡人鄉村。鄉村發展要根據地域特色,傳承優秀的鄉風民俗文化,推進鄉風文明建設。鄉村建設要通過打造共建、共治、共享的社會治理格局,實現治理有效。宜居鄉村建設要通過中國特色的脫貧致富之路,助力農民農村共同富裕的實現。

本文在梳理宜居鄉村的內涵和總結我國宜居鄉村建設面臨現狀的基礎上,提出了宜居鄉村建設的路徑,包括宜居鄉村建設要縮小城鄉差距,走城鄉融合發展之路;要注重質量,走分批分類示范之路;要加強經濟、社會、文化、環境綜合建設,走“三生融合”之路;要統籌規劃、建設、管理三大環節,走規建管結合之路;要尊重地域文化,走差異創新之路;要以人為本,走多主體協同建設之路,要增加政策與要素的供給,走持續發展之路。

參考文獻:

[1]? ?荊曉夢.宜居生態社區構成系統與建設研究[D].北京:北京交通大學,2018.

[2]? ?祁毓,陳建偉,李萬新,等.生態環境治理、經濟發展與公共服務供給——來自國家重點生態功能區及其轉移支付的準實驗證據[J].管理世界,2019,35(1):115-134.

[3]? ?李周.推進生態文明建設 努力建設美麗鄉村[J].中國農村經濟,2016,(10):21-23.

[4]? ?高子舒.生態文明建設背景下農村生態環境建設的意義、問題與對策研究[J].農業經濟,2019,(7):33-34.

[5]? ?林萍萍,于煒杰,何宛蓉,劉飛翔.鄉村振興視角下建設生態宜居美麗鄉村的路徑選擇[J].當代農村財經,2020,(12):47-52.

[6]? ?趙燕華,焦愛英.基于城鎮宜居性的新型社區創新性建設研究[J].科技管理研究,2014,34(11):211-214.

[7]? ?黃曉燕,甄峰,曹小曙,等.基于多維目標的城市宜居交通概念、要素與框架[J].人文地理,2015,30(5):77-83.

[8]? ?黎宏寶,徐國泉.蘇州市生態宜居度調查評價與提升對策——基于居民滿意度視角[J].生態經濟,2016,32(12):159-162.

[9]? ?張娟.宜居環境建設的省域規劃探索——以福建省為例[J].城市規劃學刊,2016,(4):30-38.

[10]? ?Evans P.,et al.Livable cities & Urban Struggles for Livelihood and Sustainability[M].California,USA: University of California PressLtd,2002.

[11]? ?胡伏湘,胡希軍.城市宜居性評價指標體系構建[J].生態經濟,2014,30(8):42-44.

[12]? ?沈光夏.蓋州市宜居鄉村建設對策分析[D].大連:遼寧師范大學,2017.

[13]? ?譚明交.鄉村振興與中國農村三產融合發展[J].技術經濟與管理研究,2020,(7):94-98.

[14]? ?姜長云.科學理解推進鄉村振興的重大戰略導向[J].管理世界,2018,34(4):17-24.

[15]? ?楊曉娜.生態宜居背景下我國生態新農莊的發展路徑[J].農業經濟,2020,(4):31-33.

[16]? ?楊儀青.新型城鎮化進程中的我國生態文明建設路徑探析[J].生態經濟,2017,33(10):221-225.

[17]? ?王杰.中國城市生態文明建設的問題及出路[J].鄭州大學學報:哲學社會科學版,2015,48(2):76-80.

[18]? ?李永萍.論鄉村建設的主體、路徑與方向——基于湖北省官橋村老年人協會的分析[J].中國農村觀察,2019,(2):110-122.

[19]? ?郭曉鳴,張克俊,虞洪,高杰,周小娟,蘇藝.實施鄉村振興戰略的系統認識與道路選擇[J].農村經濟,2018,(1):11-20.

[20]? ?馬賽萍.鄉村生態宜居建設的內涵及路徑探討[J].現代農業研究,2020,26(9):33-35.

[21]? ?于法穩.新時代農業綠色發展動因、核心及對策研究[J].中國農村經濟,2018,(5):19-34.

[22]? ?韋靈琛.社會資本視角下的鄉村建設研究[D].廣州:華南理工大學,2017.

[23]? ?俞霞穎.浙江省鄉村建設的發展歷程及其政策供給研究[D].杭州:浙江工業大學,2017.

[24]? ?邢成舉,羅重譜.鄉村振興:歷史源流、當下討論與實施路徑——基于相關文獻的綜述[J].北京工業大學學報:社會科學版,2018,18(5):8-17.

[25]? ?王建軍.實施鄉村振興戰略的路徑分析──基于北京Y區的實證研究[J].陜西行政學院學報,2021,35(1):124-128.

[26]? ?張紅星.實施鄉村振興戰略是現代農業發展的必由之路——加快推進促進傳統農業向現代農業的轉變[J].湖北經濟學院學報:人文社會科學版,2021,18(4):40-42.

[27]? ?馮豐.新型城鎮化背景下我國農村建設更新策略研究[D].太原:太原理工大學,2016.

[28]? ?黃麗彬.基層政府推進美麗鄉村建設研究[D].福州:福建農林大學,2016.

[29]? ?李周.鄉村生態宜居水平提升策略研究[J].學習與探索,2019,(7):115-120.

Study on the Connotation and Path of livable Rural Construction in China

Shao Weixing Wang Shaowen

(1. East China University of Technology, Nanchang 330013, China;

2. Xi’an University of Architecture and Technology, Xi’an 710055, China)

Abstract: The construction of livable villages is a key content of the implementation of our country's rural revitalization strategy, and it has a bearing on the fundamental welfare of farmers and the harmony and stability of rural society. Firstly, this article analyzes the connotation of livable villages, and believes that the construction of livable villages should have core industry support, pleasant living space, beautiful ecological environment, perfect governance system, excellent folk culture and wealthy Standard of living. Secondly, on the basis of summarized the current situation of rural construction in China and reviewed the experience of domestic and foreign livable rural construction, it is believed that the implementation path of livable rural construction should adhere to the integration of urban and rural areas, the integration of three kinds of life, classification and demonstration, the combination of planning, construction and management, people-oriented and sustainable development.

Key words: rural vitalization; livable connotation; rural construction; present situation; experience; path

[責任編輯? ?白? ?雪]