基于“三層級解讀”理論的古詩教學

——以《行路難》為例

■ 劉佳維

針對閱讀教學,南京大學黃偉教授提出了“三層級閱讀”[1]教學理論。受此啟發,筆者嘗試以“三層級閱讀”教學理論運用到實際教學中去,以實現古詩教學的創新發展。以九年級上冊《行路難》為例,筆者嘗試用“三層級解讀”的理論,尤其以核心問題的設計,來實現文本深讀和精準閱讀教學,由此培養學生的語文核心素養。

一、經由整合的讀懂

釋義層指向夯實基礎,包括兩個能力發展層級:語言文字感知力和文本內容理解力。

(一)語言文字感知力是學生不僅要理解字、詞、句本身的意思,還要理解句子關聯后所表達的意思,進而理解整篇文章。筆者把《行路難》相關的重要文言字詞,以學習單預學的方式,讓學生自主完成。九年級的學生基本可以自主完成。

(二)文本內容理解力,涉及所寫的對象和作者通過所寫對象要表達的意愿、想法、情感、觀點。黃偉強調在整合中進行理解,由此筆者避開了零碎句子翻譯來求得詩歌內容的理解和作者志向的探究,而采用核心問題的設計讓學生讀懂。

林庚在《唐詩綜論》中提出李白“在短短的一首詩中,感情從一個極端走向了另外一個極端,仿佛從谷底到波峰,大起大落。”[2]這種起伏變化,是李白古體詩常見的特點。于是,筆者設問:

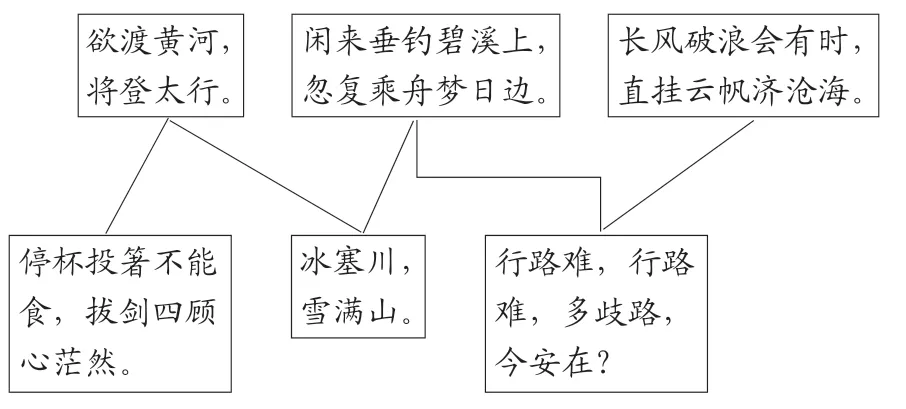

詩人不停在現實和理想之間上下求索,請補充下圖,從起點、終點,變化幅度,虛實轉變等角度分析,談談你的發現?

圖1:

這個核心問題整合了詩句的內容:(1)在大起大落之中,看到理想永遠不變,現實無比艱難。幾次起伏,可以感受到詩人沖破艱難險阻的決心,對理想的執著追求。(2)起點實寫,對理想的追求則都是虛寫,精神狀態一次比一次高昂,終點是虛寫,可直觀感受到李白的自信樂觀,主體精神的強大。

二、基于解碼的讀透

解碼層主要賞析隱含在文章中的手法技巧和藝術奧妙等,讀出文本的獨特性,是語文教學要抓的關鍵,即教的難點和重點,教到學生最需要教的地方,由此發展出學生的“文本藝術欣賞力”和“文本思路結構分析力”。文本藝術主要指文本的語言藝術和寫作技巧。文本思路結構則重視文章內在結構,情感邏輯。

李白在此言志不借于景,直抒胸臆,通過用典,酣暢淋漓表達了對理想執著的追求。詩中可考證的典故有七處,但是李白揮灑自如,若出諸己。如何借用典故,縱橫捭闔書寫生命意志?主要從大幅度的動作表現出來,尤其是動作的幅度、力度、連續性和轉化速度。

由此筆者通過兩個任務帶領學生探究:三次變化中,作者是如何借用典故不可羈勒地抒寫對理想的追求。

(一)探究詩中典故的作用。

知識卡片1.典故是詩文中引用的古代故事和有來歷出處的詞語,由此我們經常將典故分為事典和語典。

知識卡片2.裴斐先生:“李白慣于用典亦善用典。其用語典之推陳出新及暗用事典之了無痕跡且不說,即明用事典亦揮灑自如,若出諸己。他很少在枝節上用典,也很少用僻典,總是采用歷史人物生平中的重要事跡,還經常將二人以至數人的事跡加以拼合、重疊或連綴,藉以表白自身的處境和心境,縱橫捭闔,隨心所欲,仿佛古人任其差遣,因而用典雖多但無獺祭之弊,卻大大豐富了詩意的蘊含,加強了感情的力度。”[3]

總結:用鮑照的語典,疊加使用,形象寫出了現實的重重困難,詩人報國無門的苦悶英雄氣短,但是這種憤懣伴隨著落拓不羈的動作,且比鮑照詩歌更有力量!連用姜太公和伊尹的典故,暗示了詩人的理想狀態。姜尚不走傳統的道路而被周武王發現重用,寫出作者也希望能不走科舉,現實雖然落魄,卻終究能被發現重用,態度從容高昂。而用宗愨的語典,從“愿”變為“會”,語氣更加強烈,以不可遏制的氣勢讓人堅信理想必定會實現。

表1

(二)如何借典故,縱橫捭闔書寫生命意志?

孫紹振:李白以落拓不羈的身體語言、放肆的動作,構建了新的詩藝境界[4]。

1.請學生模擬“停杯”“投箸”“拔劍”“四顧”這四個身體動作,注意動作的幅度、連續性、轉換來感受李白的內心狀態。

(1)身體動作連續,迅速轉換。面對美酒佳肴,本舉杯欲飲,提箸欲食,卻突然喝不下酒,扔了筷子,將劍拔出。帶著寶劍出鞘的摩擦聲和風聲,要有所作為,卻四顧茫然,無路可走。從對美酒而投箸的放任,到拔劍四顧的英雄氣短,把內心矛盾、憤懣表現得淋漓盡致,充滿力量感。

(2)身體動作幅度大,是落拓不羈的豪放。如果說“拔出寶劍來”,鮑照已經寫過,那是傳統英雄氣概,但李白把筷子甩了,落拓不羈的身體動作,動作幅度如此之大,飛揚跋扈,不在乎禮儀,更突破了文人優雅的風度。

2.由現實報國無門進入精神世界,在現實與理想上下求索,從身體動作轉化為心理動作來抒寫。試品析“欲渡”“將登”“閑來垂釣”“忽復”“乘舟夢日”“長風破浪”“會”“直掛云帆”,可同樣關注心理動作的力度、幅度、轉變速度,體會感受詩人的精神特質。

“渡黃河”“登太行”,動作性和連續性極強。“登”的力度強,幅度大,不僅寫出行路艱難,更寫出了詩人一往無前的決心和勇氣。兩個動詞連用,與屈原的“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”相比更狂野,更突出李白的力量。但這種力量面對“黃河冰塞”“太行雪滿”,卻沒辦法釋放。詩人一轉,又將動態的“渡”“登”迅速轉為閑適安靜的垂釣,不僅動作靜止,心也要閑。變化速度可謂極快!可是,潛意識里不安靜的沖動卻更強,由“忽復”,把兩個外在看似沒有關聯的動作,以內在理想的一致性,快速轉為乘舟夢日的大動作。接著作者面對現實艱難,忽然引用宗愨的語典,轉變速度亦極快,三個典故信手拈來,可以感受到李白精神世界縱橫馳騁的自由開放。

三、基于遷移的創作

在打好語文基礎、培養語文核心能力之后,我們有必要致力于學生高階思維和高級能力的培養和發展,這就是鑒賞層面。就是學生閱讀文本時,要能從文本中確有所學、確有所獲,更要有所運用、有所創造,即學生因閱讀而能解釋社會、生活和自我的相關問題,能夠創制自己新的文本。[5]

經過兩個活動,我們強烈感受到李白在艱難困苦中對理想的上下求索,執著追求。穿越千年,我們每個人又怎會沒有行路難的感慨呢!尤其是九年級的孩子,面對人生的第一次選擇,年輕的心正向往著未來,難免迷茫。所阻或許不同,但是生活對每個人從來不是一條坦途。可以學習模仿《行路難》的起伏變化,用身體動作和內心沖突變化來創作詩歌,來表達對未來的不懈追求。

四、實踐反思

基于“三層級解讀”理論的古代詩歌教學研究,可以幫助我們逐漸深入詩歌。過去,我們更多關注詩歌的表面意思,探究詩人的情感,往往只停留在文本釋義層,而“解碼層”讓我們深入思考每首詩歌的獨特性。比如《行路難》最難的是詩人如何在不借助景的情況下,實現了如此跌宕起伏的變化,抒發了對理想執著而自信的追求?由此引發對典故運用方式即詩人大動作的探究,感受李白落拓不羈的豪氣與洋溢的生命力[6]。

緊跟《行路難》之后的《酬樂天揚州初逢席上見贈》,這首詩歌解碼層面引發我們思考劉禹錫如何從身世凄涼的抒寫轉為昂揚的精神?“沉舟”“病樹”后的豪語如何而來?深入探究我們就會發現前四句不僅僅是詩人對白居易《醉贈劉二十八使君》后四句的回應,更有看透宦海沉浮,世事無常的了悟,故有“沉舟側畔千帆過”“病樹前頭萬木春”的豁達。

這種深入比較探究是解碼的產物。找到每首詩的獨特密碼,又由獨特性聯系到詩人的特點及其它相關詩歌。所以,解碼成功時,讀透的就不僅僅是一首詩,是一類詩,更是詩歌背后詩人的獨特氣質,由此真正培養學生的語文核心素養。所以筆者認為基于“三層級解讀”理論的古代詩歌教學研究,比較困難的是“解碼”層面,老師需要讀透詩人,互文比讀,并了解前人研究,在此基礎上,進行閱讀教學。而鑒賞創作層面,因為《行路難》是古體詩,押韻寬松,稍有文言基礎的學生皆可嘗試。