新冠“神隱”,如何備藥?

李威君

春節(jié)長假期間,中國疾控中心收到全國各省上報(bào)的新冠病毒全基因組序列1421條,它們有11個(gè)進(jìn)化分支,目前仍舊以BA.5.2、BF.7為主,沒有發(fā)現(xiàn)新的變異株輸入。

雖然目前處于疫情低水平流行的階段,但我們?nèi)砸栊鹿诟腥镜母叻迤谥嘏R。除了繼續(xù)戴好口罩、保持社交距離外,選擇哪些藥才能夠有備無患?

不濫用抗菌藥

普通型、重型和危重型的新冠感染患者,都需要經(jīng)過專業(yè)的醫(yī)生進(jìn)行診治,除此之外,輕型的患者大多憑借自身的經(jīng)驗(yàn)或道聽途說,自行買藥治療,導(dǎo)致許多不合理用藥的情況。

錯(cuò)誤用藥的經(jīng)典案例,比如:多種藥物混用;退熱藥超劑量使用;篤信中醫(yī)藥,在未經(jīng)辨證論治的情況下使用某類別中成藥,導(dǎo)致急性肝、腎功能損害或嚴(yán)重的皮膚病;錯(cuò)誤用藥,導(dǎo)致眼底黃斑病變。

如何鑒偽存真、避免用藥誤區(qū),非三言兩語可以解釋清楚。這需要從病理生理學(xué)、藥理學(xué)以及中醫(yī)基礎(chǔ)理論、八綱辨證思維等多個(gè)維度去解釋。

從病程上看,新冠感染全過程分急性期和恢復(fù)期。在急性期,常見的用藥誤區(qū)之一為,輕癥早期就使用抗生素。2004年,中國就出臺(tái)了《抗菌藥物臨床應(yīng)用管理辦法》,基本每一年或兩年,就會(huì)發(fā)布進(jìn)一步加強(qiáng)抗菌藥物臨床應(yīng)用管理的通知。

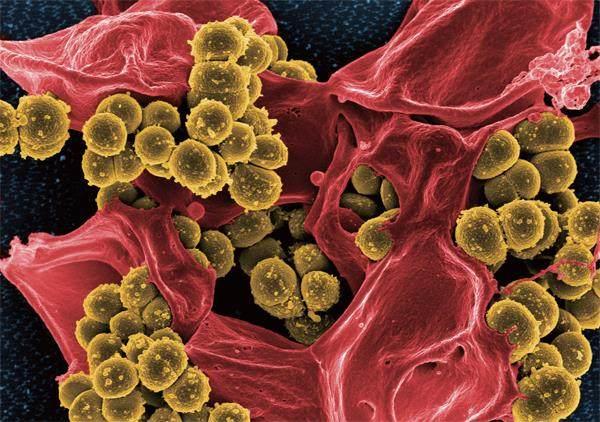

為何如此重視?因?yàn)榭咕幬锏牟缓侠硎褂茫瑫?huì)給耐藥微生物的產(chǎn)生和傳播創(chuàng)造有利條件;患者未足療程使用抗菌藥物或使用質(zhì)量低劣的抗菌藥物,也會(huì)加重耐藥微生物的產(chǎn)生和傳播。

2014年,世界衛(wèi)生組織發(fā)布的《抗菌素耐藥:全球監(jiān)測(cè)報(bào)告》指出,“超級(jí)細(xì)菌”正在呈擴(kuò)散態(tài)勢(shì),如不及時(shí)采取有效措施,普通的感染將導(dǎo)致大規(guī)模的人群死亡。越來越多的國家意識(shí)到,“超級(jí)細(xì)菌”正在威脅人類的生命。

那么,何為抗生素,其是否等同于消炎藥?大的范圍來講,抗菌藥物是指具有殺菌或抑菌活性的藥物,包括各種抗生素、磺胺類、咪唑類、硝基咪唑類、喹諾酮類等化學(xué)合成藥物。

抗生素被譽(yù)為“萬能藥”,很多人不管身體出了什么問題,第一時(shí)間想到的就是吃點(diǎn)抗生素,把疾病“頂回去”。殊不知,隨意服用抗菌藥物,會(huì)破壞身體菌落平衡,一些抗生素還會(huì)引起藥物性腎損害,影響兒童聽力及骨骼發(fā)育。

在濫用藥物的背后,實(shí)際上是人們藥物常識(shí)的缺乏。《中國青年報(bào)》社會(huì)調(diào)查中心一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示,在日常生活中,42.2%的受訪者并不能說清抗生素的類屬,其中17.4%的受訪者直言并不清楚;在使用抗生素時(shí),23.4%的受訪者坦言有個(gè)頭疼腦熱就會(huì)用抗生素;14.1%的受訪者說,生病不知道吃什么的時(shí)候,就吃抗生素。

在自行使用抗生素時(shí),應(yīng)該避免哪些誤區(qū)?首先,如何使用抗生素需要專業(yè)人士進(jìn)行評(píng)估,對(duì)一般人來說,堅(jiān)持三不原則能減少抗生素濫用:即不自行購買—抗生素是處方藥,須經(jīng)過醫(yī)生的判斷再使用;不擅自停藥或減量—抗生素并非用量越少越好,不足量使用更容易催生耐藥;不追求新的、高檔的抗菌藥。

“超級(jí)細(xì)菌”耐甲氧西林金黃色葡萄球菌的掃描電子顯微照片

2022年12月20日,南京一家大藥房門口張貼的告示

抗生素并非用量越少越好,不足量使用更容易催生耐藥。

此外還要認(rèn)識(shí)到,抗生素不等于消炎藥。炎癥表現(xiàn)很多,對(duì)于并非由病菌引起的炎癥,甚至是無菌性炎癥,申請(qǐng)打“消炎針”是不科學(xué)的。對(duì)由病毒引起的上呼吸道感染,抗生素同樣無效。很明顯,此次新冠病毒的感染,也并不符合抗生素的首選用藥原則。

警惕超劑量使用退熱藥

此次疫情,全國人民見證了布洛芬的一藥難求—一盒布洛芬混懸液的售價(jià)一度炒高至數(shù)千元。全民搶購布洛芬的熱潮,也從側(cè)面反映出人在感染初期,不可避免會(huì)經(jīng)歷發(fā)熱甚至高熱的癥狀。恰巧,布洛芬也被認(rèn)為是一款相對(duì)安全、副作用小的解熱鎮(zhèn)痛類藥物。

布洛芬是一種廣泛用于治療疼痛、發(fā)熱、頭痛和發(fā)熱癥狀的抗痛風(fēng)藥物。它的作用機(jī)制在于能抑制前列腺素的合成,可以有效控制疼痛及發(fā)熱的癥狀,具有解熱鎮(zhèn)痛及抗炎的作用,它也被稱為非甾體抗炎藥。

布洛芬通常以片劑、顆粒劑或注射液的形式出現(xiàn),片劑其劑量在200毫克至400毫克之間。一般情況下,成人每6~8小時(shí)服用一次,每次最多400毫克,也就是說,24小時(shí)最多不能超過1600毫克;用于退熱,連續(xù)服用不得超過3天,用于止痛則不得超過5天。

臨床上,人體發(fā)熱一般在38.5℃以上,這是判斷其是否適合吃退熱藥物的臨界點(diǎn)。在38.5℃以下,可以多喝溫水,促發(fā)汗,使體溫下降,也可以采用物理降溫的方法,用冰敷或酒精擦浴等物理降溫的方式。

不可一味使用清熱解毒類中成藥

去年12月以來的全國大面積新冠病毒感染潮,正好疊加了寒潮因素的影響。筆者在一線的臨床工作中,診治較多新冠感染的患者,從中醫(yī)的辨證角度上分析,此次的感染潮,大多是屬于“寒濕疫”的范疇,使用的中藥大多以麻黃、桂枝、荊芥、防風(fēng)等辛溫散寒類中藥為主。

機(jī)體能順利地吸收代謝,補(bǔ)益才是有作用的,否則只會(huì)加重器官的代謝負(fù)擔(dān),導(dǎo)致其他疾病的產(chǎn)生。

在去年12月中下旬,先后奔赴全國四省十二地及香港等疫情一線,指導(dǎo)救治工作的中醫(yī)專家仝小林,亦提出從“寒濕疫”角度辨治新冠病毒感染。他指出,基于多維參數(shù)綜合判斷,這些現(xiàn)象切實(shí)表明新冠病毒感染不屬于溫病、濕瘟,也不屬于傷寒,而屬于寒濕疫。

為何“寒濕”反而會(huì)引起高熱?“并非只有熱邪才能引起高熱,寒邪郁表也可以導(dǎo)致高熱的發(fā)生。”仝小林稱,結(jié)合當(dāng)前國家推薦方劑,以及臨床醫(yī)生普遍使用的麻黃湯、葛根湯、大青龍湯等傷寒經(jīng)方來治療新冠高熱,從方藥反推,也能發(fā)現(xiàn)其不符合“溫病初治,忌用麻桂”的原則,這進(jìn)一步證明新冠病性屬寒。

這也是為什么許多患者感染新冠病毒以后,使用連花清瘟膠囊、板藍(lán)根顆粒等清熱解毒類的中成藥無效,甚至出現(xiàn)急性肝功能損害等明顯毒副作用。每個(gè)人的體質(zhì)因素、平素的飲食結(jié)構(gòu)、生活習(xí)慣等導(dǎo)致的內(nèi)在血液環(huán)境是不同的,感染后的臨床表達(dá)也有差別,病因雖然相似,但是病機(jī)卻有可能千差萬別—這需要通過醫(yī)者的辨證論治,“有是證,用是方”,方能藥到病除,病去如抽絲。

用于治療新冠高熱的傷寒經(jīng)方葛根湯

有營養(yǎng)心肌細(xì)胞的作用輔酶Q10片

恢復(fù)期不應(yīng)盲目進(jìn)補(bǔ)

世界衛(wèi)生組織于2021年10月提出“長新冠”的臨床概念,主要是指新冠病毒感染的病人在感染后3個(gè)月內(nèi),出現(xiàn)持續(xù)至少2個(gè)月、并且無法由其他疾病解釋的癥狀。

常見的長新冠癥狀包括疲勞、肌肉無力、胸痛、心悸、呼吸急促、嗅味覺失靈、認(rèn)知功能障礙等,會(huì)不同程度影響日常生活,也就是所謂的“新冠后遺癥”。

感染新冠后,機(jī)體的免疫細(xì)胞對(duì)于新冠病毒會(huì)做出免疫應(yīng)答,甚至產(chǎn)生免疫風(fēng)暴現(xiàn)象。在免疫細(xì)胞奮起殺滅這些外源性病毒的同時(shí),大量的免疫細(xì)胞隨之被破壞。由于“戰(zhàn)后重建”,機(jī)體需要相當(dāng)一段時(shí)間的自我修復(fù),這段時(shí)期內(nèi),器官功能處于相對(duì)缺血缺氧的低水平運(yùn)作的狀態(tài),這也是我們通常所稱的“新冠后遺癥期”。

處于這個(gè)時(shí)期內(nèi),應(yīng)避免過勞,避免劇烈運(yùn)動(dòng)、精神刺激等消耗量過大的行為或方式,因?yàn)檫@些因素很容易誘發(fā)心腦血管灌注量下降,導(dǎo)致心臟驟停或急性腦卒中等風(fēng)險(xiǎn)。同理,避免過早、過快、大量攝入高蛋白和高糖、高熱量的食物,亦是我們必須注意的事項(xiàng)之一。

我們的傳統(tǒng)療法認(rèn)為,在疾病恢復(fù)期,需要給予“補(bǔ)益類”的中藥或者“食補(bǔ)”等,以補(bǔ)益損耗,更快促進(jìn)機(jī)體的恢復(fù)。這種認(rèn)知是對(duì)的,但必須是在合理的范圍內(nèi)—機(jī)體能順利地吸收代謝,補(bǔ)益才是有作用的,否則只會(huì)加重器官的代謝負(fù)擔(dān),導(dǎo)致其他疾病的產(chǎn)生。

諸如阿膠、魚膠、燕窩、參茸等傳統(tǒng)的滋補(bǔ)營養(yǎng)品,在這個(gè)維度里面是不那么合適的。而高熱或者腹瀉以后,及時(shí)補(bǔ)充電解質(zhì)、維生素、水分等是必須的。

恢復(fù)期內(nèi),如果持續(xù)存在胸悶、心慌等,適當(dāng)?shù)爻砸恍┹o酶Q10片(有營養(yǎng)心肌細(xì)胞的作用),是合理必要的;從中醫(yī)角度看,由于心陰不足,類似生脈飲(黨參方)這一類也是合理用藥。

(作者系主治中醫(yī)師,師從國家級(jí)名老中醫(yī)邱健行、心血管專家王清海等)

責(zé)任編輯吳陽煜 wyy@nfcmag.com