功能性訓練對馬拉松愛好者綜合能力的影響

張博丞

(萬博科技職業學院 安徽合肥 230031)

近年來,我國國民經濟正在穩步提升,人民的生活質量與生活水平也得到了相應的提高。隨著北京奧運會和北京冬奧會的成功舉辦,越來越多的人意識到了運動的重要性,并參與到了運動與健身的行列之中[1-2]。習近平總書記在黨的十九大報告中提出,發展體育,增強人民身體素質是中國體育工作的基本方針和任務。馬拉松項目對于普通的群眾而言,門檻較低,并且馬拉松運動對于場地的要求較低,非常適合普通群眾進行體育運動。根據數據顯示,在2011年一整個年度中我國馬拉松賽事僅僅舉辦了22場[3],然后隨著經濟的發展以及體育項目的逐漸普及,2019年,我國馬拉松賽事已經達到了1600場,參加馬拉松賽事的普通群眾從開始的10萬余人增長到了650萬余人。馬拉松迅速由一項冷門項目轉變成為全民運動項目[4]。

功能性訓練是多維度、多關節、多方位的訓練。該研究通過分析功能性訓練對馬拉松運動員身體功能的影響,找出可以強化馬拉松運動員身體功能的訓練方案,從而起到預防運動損傷的作用,為廣大馬拉松愛好者進行科學鍛煉提供理論依據。目前,功能性訓練已應用于多個項目之中,但在馬拉松項目中的研究相對較少,對于馬拉松愛好者的身體功能與損傷風險的研究更少。因此,將功能性訓練融入馬拉松愛好者的訓練體系中,提升馬拉松愛好者的身體功能,能夠降低運動損傷風險與損傷概率。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

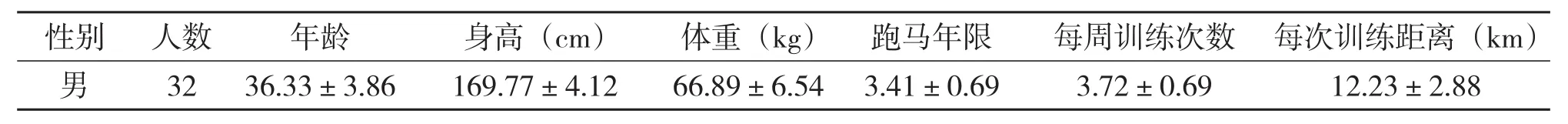

該文從某省市的馬拉松愛好者中隨機選取32名作為研究對象,將其隨機分為實驗組與對照組,以FMS功能性篩查的對照結果及功能性訓練后的FMS功能性篩查對照結果作為該文的研究對象,詳見表1。

表1 人員基本情況

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法

該文根據研究的需要,在中國知網、萬方、校內圖書館等數據庫以FMS功能性動作篩查、功能性訓練、身體功能、運動損傷、馬拉松愛好者等為關鍵詞進行檢索,查閱與該研究內容相關的文獻,借鑒其他學者的研究方法,為該文提供借鑒。

1.2.2 測試法

對所選取的32名馬拉松愛好者進行基本的身體測試,采用FMS功能性動作篩查,對所有愛好者進行測試評估。FMS功能性動作篩查內容包括深蹲、跨欄步、直線弓箭步、肩部靈活性、主動直腿上抬、軀干穩定俯臥撐、旋轉穩定7個動作。FMS功能性動作篩查分值總分為21分,評分范圍為0~3分,測試評分標準:(1)動作過程中出現了疼痛感覺,即為0分;(2)不能完成該項動作模式的測試,得1分;(3)完成動作模式的測試,但身體出現晃動或肌肉代償的現象,得2分;(4)能夠準確完成動作模式的測試,得3分。7個動作測試中,有5個動作需要對受試者的身體左右兩側進行測試,左右兩側的評分最低的一側,即是該動作的最終得分。測試結束后將數據錄入數據庫。

1.2.3 實驗法

將32名馬拉松愛好者隨機分為實驗組與對照組,對實驗組學生進行為期8周的功能性運動干預訓練,對照組正常進行日常訓練。實驗前后分別對兩組馬拉松愛好者進行FMS功能性動作篩查,以此來探究FMS功能性動作篩查與運動損傷的相關性。

1.2.4 統計分析法

該文運用SPSS 23.0統計學軟件與Excel 2007等軟件對32名馬拉松愛好者的FMS功能性動作篩查數據進行描述性統計,實驗訓練前后分別對實驗組與對照組FMS功能性動作篩查得分進行差異性分析,將P<0.05表示為具有顯著性差異。

2 研究結果

2.1 實驗前后馬拉松愛好者身體形態對比

2.1.1 實驗前馬拉松愛好者身體形態對比

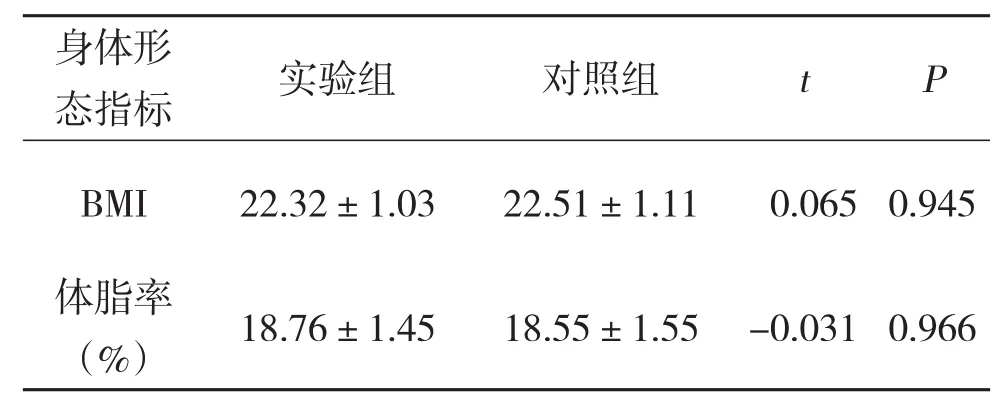

從表2中可以看出,實驗組與對照組之間的BMI以及體脂率并沒有顯著性的差異(P>0.05),表明實驗組與對照組BMI以及體脂率兩項數據均表現出一致性。因此,在進行功能性訓練前,實驗組與對照組之間的兩組成員數據并沒有區別。實驗組馬拉松愛好者的BMI為22.32±1.03,體脂率為18.76%±1.45%對照組馬拉松愛好者的BMI為22.51±1.1,體脂率為18.55%±1.55%。對兩組成員的BMI及體脂率的數據進行獨立樣本t檢驗后發現,P>0.05,表明兩組之間的BMI與體脂率并沒有顯著性差異。

表2 實驗前馬拉松愛好者身體形態情況

2.1.2 實驗后馬拉松愛好者身體形態對比

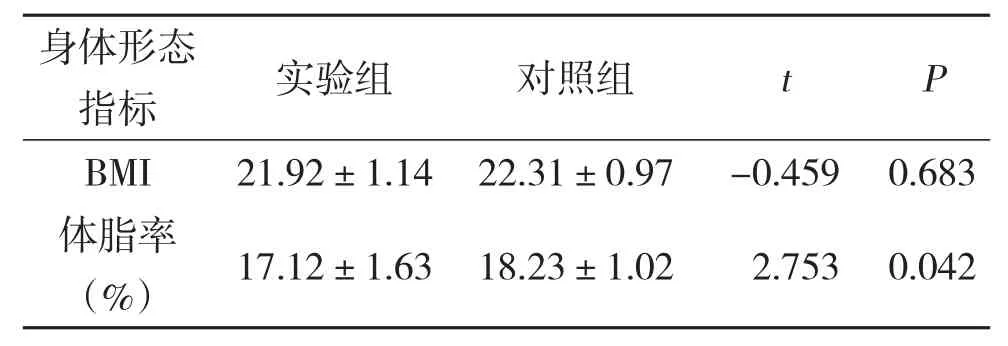

從表3可以看出,對照組的體脂率(18.23%±1.02%)明顯高于實驗組體脂率(17.12%±1.63%),P=0.042<0.05;8周訓練后對照組的BMI為22.31±0.97,實驗組的BMI為21.92±1.14,使用獨立樣本t檢驗后發現P>0.05,表明實驗組與對照組的BMI并沒有顯著性差異。

表3 實驗后馬拉松愛好者身體形態情況

2.2 實驗前后馬拉松愛好者身體功能對比

2.2.1 實驗前馬拉松愛好者身體功能對比

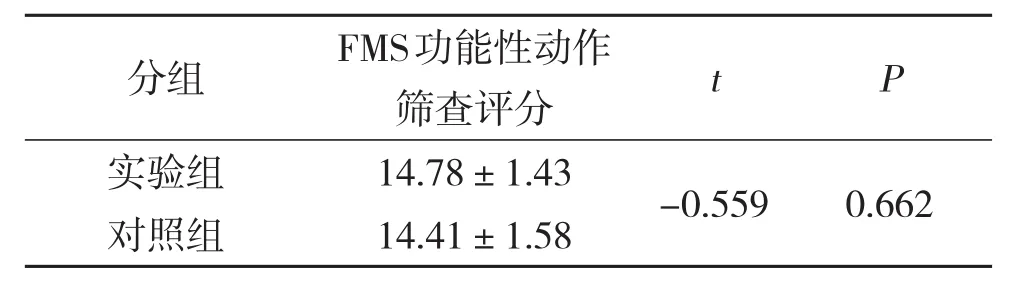

從表4可以看出,該研究在進行功能性訓練前,實驗組的FMS評分為14.78±1.43,對照組的FMS評分為14.41±1.58,進行獨立樣本t檢驗后發現,P=0.662>0.05,表明實驗組與對照組之間FMS功能性動作篩查的評分并沒有顯著性差異。實驗組與對照組的FMS功能性動作篩查評分基本相同,所以運動損傷的概率相同。

表4 實驗前馬拉松愛好者身體功能情況

2.2.2 實驗后馬拉松愛好者身體功能對比

從表5可以看出,實驗組經過8周的功能性訓練后,FMS功能性動作篩查評分由訓練前的14.78±1.43提升到了17.78±1.21,對照組經過8周的常規性訓練后,FMS功能性動作篩查評分由功能性訓練前的14.41±1.58變為14.84±1.49。將實驗組與對照組8周后FMS功能性動作篩查評分使用獨立樣本t檢驗進行差異化檢測,發現P=0.000<0.05,表明實驗組經過8周的功能性訓練后與對照組的評分具有非常顯著性差異。

表5 實驗后馬拉松愛好者身體功能情況

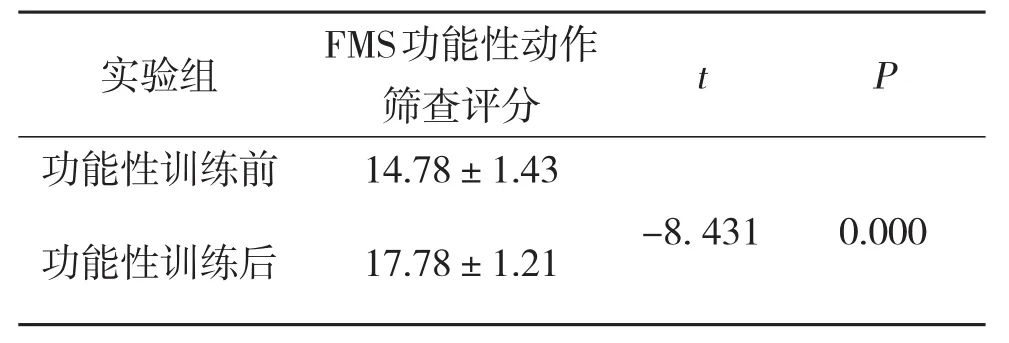

2.3 功能性訓練后實驗組身體功能對比

從表6可以看出,實驗組經過8周的功能性訓練后,FMS功能性動作篩查評分由功能性訓練前的14.78±1.43提升到了17.78±1.21,將實驗組8周功能性訓練前后的兩次FMS功能性動作篩查評分進行獨立樣本t檢驗的差異化分析,發現P=0.000<0.05,表明實驗組經過8周的功能性訓練后與對照組的評分具有非常顯著性差異。

表6 功能性訓練后實驗組身體功能情況

3 分析與討論

3.1 實驗前后馬拉松愛好者身體形態對比結果分析

經過8周的訓練后,對所選的32名馬拉松愛好者進行實驗后測試,實驗組的所有成員體重基本上在57~68kg之間,BMI處于 19.8~22.32之間,體脂率處于15.7%~18.4%之間;對照組的馬拉松愛好者的體重處于54~69kg之間,BMI也同樣處于19~22.2之間,體脂率處于15.9%~19.6%之間。經過8周的訓練后,實驗組與對照組的身體形態都發生了變化。運用獨立樣本t檢驗,分別對兩組的BMI以及體脂率進行差異化分析,發現經過8周的訓練后,實驗組與對照組的體脂率具有顯著性差異(P<0.05)。具體分析可知,對照組體脂率(18.23%±1.02%)明顯高于實驗組體脂率(17.12%±1.63%),P=0.042<0.05;8周的訓練后,對照組的BMI為22.31±0.97,實驗組的BMI為21.92±1.14,使用獨立樣本t檢驗后發現,P>0.05,表明實驗組與對照組的BMI并沒有顯著性差異。這是因為實驗組隊員加入了功能性訓練,功能性訓練加強了隊員的身體素質,加強了肌肉力量,實驗組隊員肌肉量變多,脂肪量減少,體脂率降低。而對照組跑者經過訓練體重下降,但脂肪和肌肉一起消耗掉。所以實驗組體重下降得比對照組少,但體脂率下降得比對照組多。

3.2 實驗前馬拉松愛好者身體功能對比結果分析

實驗前,首先對32名馬拉松愛好者進行了FMS功能性動作篩查,發現大部分的馬拉松愛好者的FMS評分處于13~17分之間,該研究在進行功能性訓練前,實驗組的FMS評分為14.78±1.43,對照組的FMS評分為14.41±1.58,通過獨立樣本t檢驗,發現P=0.662>0.05,表明實驗組與對照組之間FMS功能性動作篩查的評分并沒有顯著性差異。實驗組與對照組的FMS功能性動作篩查評分基本相同,所以運動損傷的概率相同。

在測試中,發現馬拉松愛好者的髖關節、膝關節以及踝關節都有不同程度的運動損傷,這主要是由于長時間的不科學訓練造成的,也是由于馬拉松愛好者肌肉力量不足,因此難以支撐身體進行長時間的奔跑。馬拉松愛好者在日常訓練中的肌肉力量訓練比較少,訓練部位主要集中在股四頭肌和腓腸肌,因此身體其他關節肌肉力量較差,容易出現因身體肌肉力量嚴重不平衡而導致的運動損傷[5-6]。常見的傷病有跟腱炎、膝關節損傷以及髂脛束摩擦綜合征等,馬拉松愛好者FMS功能性動作篩查在某一項的評分較低,說明這一項測試檢測出其身體關節存在或潛在有運動損傷的風險,在后期訓練中應當加強該部位的練習,從而提升身體素質,減少運動損傷的風險,提升馬拉松成績。

4 結語

該文通過身體形態測試與FMS功能性動作篩查檢測馬拉松愛好者的身體形態與身體功能,讓馬拉松愛好者進行功能性訓練,了解馬拉松愛好者的身體功能與損傷概率,通過功能性訓練,提升馬拉松愛好者的身體功能,以達到降低運動損傷風險與損傷概率的目的。通過運用科學化的手段和訓練方法,能夠更好地使運動員在馬拉松運動中體會更多的進步。因此,功能性訓練對于改善馬拉松愛好者的身體功能與身體形態具有顯著性的效果,可以在馬拉松訓練中進行推廣與應用。