強直性脊柱炎采用中醫針灸療法的效果評價

周 正 潘麗華

(1.山東中醫藥大學針灸推拿學院,山東 濟南,250355;2.棗莊市中醫醫院針灸科,山東 棗莊,277099)

強直性脊柱炎是一種可累及全身多項生理功能異常的常見免疫性風濕性病變,和血清學陰性脊柱關節炎有一定的相同之處,病情呈進行性發展趨勢。關于該病變的發生機制現階段尚不明確,但此病涉及滑膜關節及其非骨性系統的疾病[1]。該病可導致患者出現腰背酸疼、僵硬等癥狀,對患者的正常工作和生活造成嚴重影響,降低患者生活質量。既往臨床針對強直性脊柱炎患者多采取非甾體抗炎藥劑和生物制劑等多種西藥治療,但治療效果不理想,主要表現在療效維持時間較短,病情容易復發[2]。患者需要長期服用藥物維持現有治療效果,醫療費用花銷大,患者經濟壓力較重。另外,基于患者體質的個性化差異,長期服藥易導致藥物代謝產物在體內堆積,對患者全身生理功能造成嚴重損傷,引發不良反應。強直性脊柱炎在中醫中屬于“痹證”范疇,中醫認為該病的發生與腎虛、督脈虛空、氣血不足密切相關,近年來,隨著中醫學在我國臨床醫學中的逐漸應用,使包括強直性脊柱炎等多種疾病的臨床治療有了更多可能性。以傳統經絡學說發展而來的針灸治療術對該病有著較為理想的治療效果,經過大量的臨床實踐,采用針灸綜合中醫療法治療強直性脊柱炎積累了寶貴的經驗[3]。基于此,此次研究將2017 年9 月—2021 年9 月在棗莊市中醫醫院收治的100 例強直性脊柱炎患者作為研究對象,對單純采用傳統西藥治療的50 例患者和采用西藥治療疊加中醫針灸治療的50 例患者采取分組對照的形式觀察不同治療模式下兩組患者的臨床療效,現將具體情況報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

將2017 年9 月—2021 年9 月棗莊市中醫醫院收治的100 例強直性脊柱炎患者作為研究對象,根據隨機數表法將100 例患者分為分析組和對照組,每組50 例。分析組男26例,女24 例;年齡19~58 歲,平均年齡(29.84±2.62)歲;病程1~6 年,平均病程(3.14±0.85)年。對照組男27 例,女23 例;年齡20~59 歲,平均年齡(36.4±8.51)歲;病程1~5年,平均病程(2.01±0.34)年。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。所有入選者知情同意參加研究并簽署了知情同意書,研究獲得棗莊市中醫醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①所有患者中醫癥候符合《中醫康復臨床實踐指南·類風濕關節炎》[4]中有關強直性脊柱炎的描述,且符合《類風濕關節炎病證結合診療指南》[5]制定的強直性脊柱炎的診斷標準并明確診斷為強直性脊柱炎;②X 線檢查結果顯示患者單側或雙側骶髂關節存在Ⅲ~IV 級關節炎。

排除標準:①患者在治療方面的配合度不夠高;②患有較為嚴重的器官方面的功能障礙;③合并患有惡性腫瘤方面的疾病;④處在妊娠或者哺乳期。

1.3 方法

在研究過程中,對對照組患者進行常規性的西藥治療。采用依那西普(生產企業:Boehringer Ingelhein Pharma KG,國藥準字S2014006,規格:25 mg×1 支),使用劑量是25 mg/次,1 次/周,采用皮下注射方法,對患者進行1 個月的治療。同時采用甲氨碟呤(生產企業:上海藥信誼藥廠有限公司,國藥準字H31020644,規格:2.5 mg×16 s/盒),使用劑量為15 mg/次,1 次/周,采用口服的方式,對患者進行1 個月治療。

分析組患者在對照組基礎上進行針灸綜合療法。患者平臥于針灸床上,墊高腹部,使脊柱充分暴露,選取患者病變脊柱上下關節的夾脊穴作為施針穴位,消毒后選用50 mm 規格的梅花針(生產企業:無錫佳健醫療器械有限公司)以80°傾角刺夾脊穴,待患者出現酸脹和麻木等觸電類反射后留針20~30 min。用針手法要注意輕柔,謹防誤傷關節囊和皮下軟組織。同時,應當使用溫腎強督的藥物輔助,組方為制川烏、草烏各60 g,熟地黃、懷牛膝、當歸、杜仲各20 g,乳香、黃芪、狗脊、沒藥各25 g,白芍、斷續、鹿仙草、紅花各15 g,桂枝12 g。將方內的草藥磨成粉末狀,在雙側華佗夾脊穴的位置進行藥灸,每天早、晚各1 次,持續治療1 個月。

1.4 觀察指標

①治療結束后根據患者的臨床癥狀、體征表現、血清免疫檢驗指標、影像學資料評定臨床療效,并分為顯效、有效、無效3 個等級。顯效:患者主要臨床癥狀基本消失,無疼痛,輔助檢查結果顯示C 反應蛋白(CRP)指標正常,血沉檢查結果指標正常,CT 以及X 線檢查骨質改變沒有惡化甚至逐漸有改善;有效:患者主要臨床癥狀有不同程度的改善,疼痛感有好轉,輔助檢查結果CRP 指標趨于正常,血沉檢查結果指標趨于正常,CT 以及X 線檢查骨質改變沒有惡化;無效:患者主要臨床癥狀無明顯改善,輔助檢查結果顯示患者CRP 指標無改善,血沉檢查結果指標無改善,CT 以及X 線檢查骨質改變出現惡化現象。總有效率=(顯效+有效)例數/總例數×100%。②比較兩組患者治療前后中醫證候積分。根據我國制定頒發的《中藥新藥臨床研究指導原則》[6]相關意見要求,對患者進行中醫癥狀的積分評定。評定內容包括腰骶疼痛、腰背疼痛、晨僵,根據癥狀的嚴重程度及持續時間將上述中醫癥候分為輕、中、重3 個等級并分別賦2 分、4 分、6分。③對兩組患者的晨僵時間進行記錄比較。④比較兩組患者的脊柱和胸廓的活動度、臀地距。⑤脊柱活動度:采取改良版Schober 試驗對兩組患者治療后的脊柱活動度進行評估,具體操作如下:令患者取直立位,在背部正中線髂嵴水平作一標記為0,向下作5 cm 標記,向上作10 cm 標記,令患者彎腰(保持雙腿直立),測量上下兩個標記的距離,增加少于4 cm 者為陽性[7]。胸廓的活動度:借助軟皮尺進行測量,將其放置在患者第4 肋間隙左右的位置(對于男性患者而言,基本上需要和乳頭相對齊,位于乳頭正下方的位置;對于女性患者而言,大概位置在其乳房下緣),在測定過程中,重點需要注意觀察患者呼氣、深吸氣之間的胸部圍度之差,若超過2.5 cm,則視為正常。臀地距:令患者雙足靠攏,指導其緩慢下蹲至最低,量取其肛門與地面之間的垂直間距,通常來講,臀地距越小,患者脊柱靈活度越高。

1.5 統計學分析

研究采用SPSS 21.0 統計軟件對有關數據進行分析,符合正態分布的計量資料用(±s)表示,采用t 檢驗,計數資料用[n(%)]表示,采用χ2檢驗,若P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

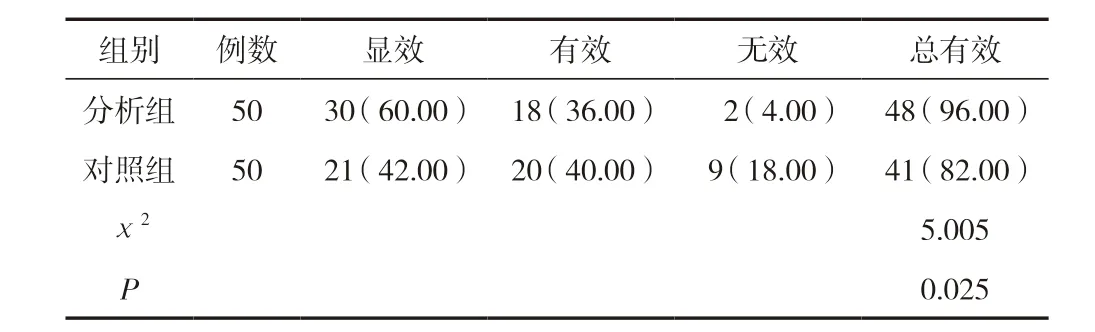

2.1 兩組患者的治療效果對比

分析組患者總治療有效率(96.00%)明顯較對照組總治療有效率(82.00%)高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者的治療效果對比 [n(%)]

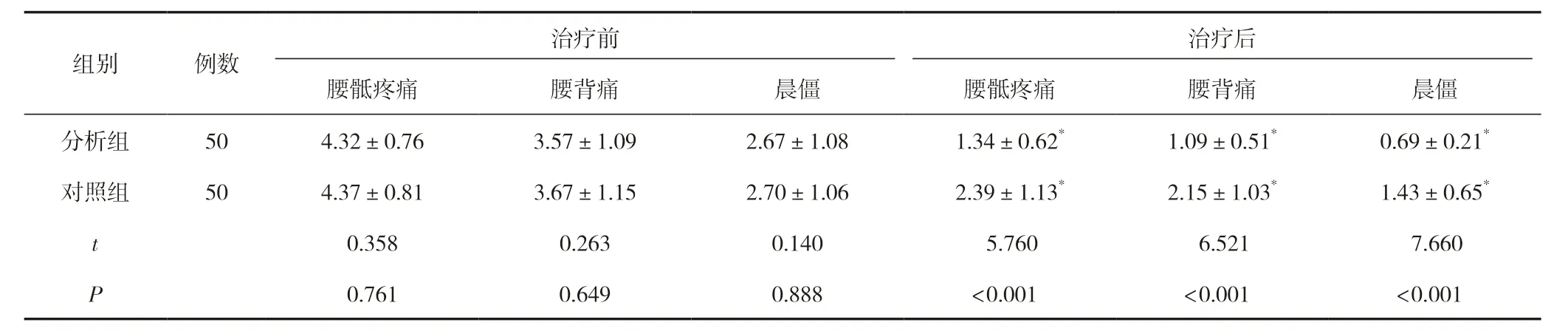

2.2 兩組患者治療前后各項中醫癥候評分對比

治療前,分析組和對照組患者的各項中醫癥候評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,分析組中醫癥候評分顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后各項中醫癥候評分對比 (±s,分)

表2 兩組患者治療前后各項中醫癥候評分對比 (±s,分)

注:與同組治療前對比,*P<0.05。

治療后腰骶疼痛 腰背痛 晨僵 腰骶疼痛 腰背痛 晨僵分析組 50 4.32±0.76 3.57±1.09 2.67±1.08 1.34±0.62* 1.09±0.51* 0.69±0.21*對照組 50 4.37±0.81 3.67±1.15 2.70±1.06 2.39±1.13* 2.15±1.03* 1.43±0.65*t 0.358 0.263 0.140 5.760 6.521 7.660 P 0.761 0.649 0.888 <0.001 <0.001 <0.001治療前組別 例數

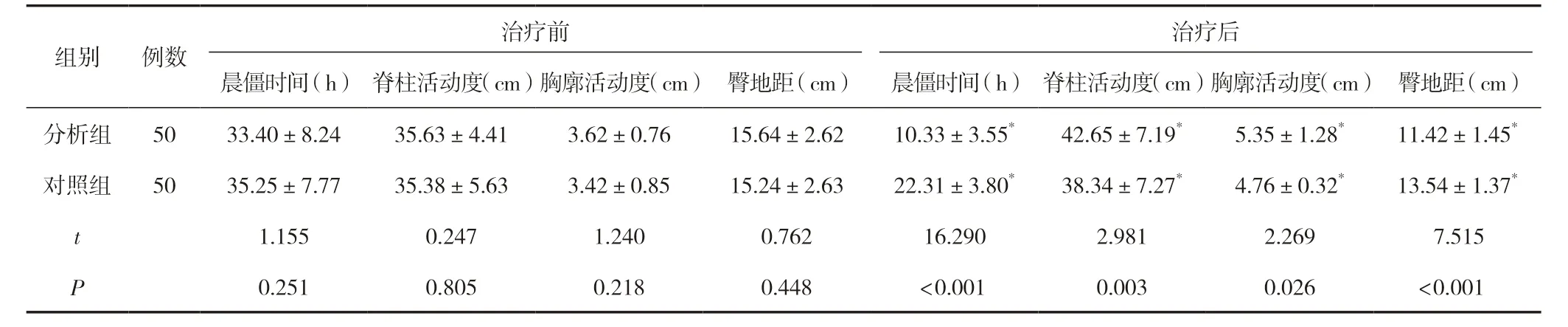

2.3 兩組患者治療前后各類數據指標對比

治療前,兩組患者晨僵時間、脊柱和胸廓的活動度、臀地距等指標比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,與對照組相比,分析組患者的臀地距較低,晨僵時間較短,脊柱和胸廓的活動度較高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者治療前后各類數據指標對比 (±s)

表3 兩組患者治療前后各類數據指標對比 (±s)

注:與同組治療前對比,*P<0.05。

治療后晨僵時間(h) 脊柱活動度(cm)胸廓活動度(cm) 臀地距(cm) 晨僵時間(h) 脊柱活動度(cm)胸廓活動度(cm) 臀地距(cm)分析組 50 33.40±8.24 35.63±4.41 3.62±0.76 15.64±2.62 10.33±3.55* 42.65±7.19* 5.35±1.28* 11.42±1.45*對照組 50 35.25±7.77 35.38±5.63 3.42±0.85 15.24±2.63 22.31±3.80* 38.34±7.27* 4.76±0.32* 13.54±1.37*t 1.155 0.247 1.240 0.762 16.290 2.981 2.269 7.515 P 0.251 0.805 0.218 0.448 <0.001 0.003 0.026 <0.001治療前組別 例數

3 討論

強直性脊柱炎是一種以腰背酸痛、腰骶疼痛、晨僵為主要病理表現的全身關節功能損傷性疾病,該病累及范圍廣,可涉及軟骨關節、滑膜關節、肌腱、韌帶附著等機體組織,病情呈進行性發展,持續損害患者機體健康,降低患者生存質量[8]。以往臨床多采用免疫抑制劑、生物制劑以及激素等常規藥物治療該病,雖然能在一定程度上緩解病情,但療效持續時間較短,不能阻止病情進展和惡化。傳統中醫認為,該病屬“痹證”范疇,與濕邪入體、肝腎虧虛、督脈虛弱密切相關,應以祛濕健腎、補肝強督作為治療方向[9]。近年來,醫院依據中醫理論對該病的理解,將傳統針灸療法應用在該病的治療上取得了顯著的效果。為使更多同行了解中醫針灸之于強直性脊柱炎的臨床治療意義,遂開展了此次研究。

此次研究根據強直性脊柱炎的中醫病理,對分析組患者實施以華佗夾脊穴為主,配合溫腎強督藥物灸法的治療方式,能夠調和經脈、補益氣血、通陽強督,所用中藥中沒藥、制草烏、乳香以及制川烏可以暢通經脈、舒經活血,其余藥物如當歸、杜仲、淮牛膝等可以溫陽壯督、補益氣血,諸藥合用,可以最大發揮通陽強督的效果[10]。

經過中醫針灸綜合治療后,分析組患者癥狀得到明顯改善,與常規藥物治療的對照組患者相比,差異有統計學意義(P<0.05),說明中醫針灸治療綜合療法效果顯著。研究數據表明,分析組患者采用中醫針灸治療的總有效率高于對照組,可以說明這種治療方案的價值。中醫理論認為強制性脊柱炎的發病根本原因為腎虛督空,故氣血不暢導致經絡由淤血堵塞,在治療中應以舒筋活絡和補腎益精為主要措施[11]。針灸治療以傳統經絡學說為依據,對脊穴進行針刺灸療,且穴位下方包含豐富的末梢神經,通過針刺刺激可以激發陽經經氣,同時改善患者病灶處的炎性病變,調節神經-體液平衡,從而起到較好的鎮痛效果,再輔以舒經活絡、溫陽壯身的中藥熱敷,起到良好的益氣補血和補腎益精的作用。利用中醫針灸綜合療法進行治療便是結合西醫藥的理論與中醫治療方法,顯現出良好的治療效果,與李濤等[12]的研究結果一致。

綜上所述,針對患有強直性脊柱炎患者采用中醫針灸綜合療法進行治療,能夠獲得較為穩妥而又顯著的治療效果,患者安全性高,具有很高的臨床應用及實踐價值。