針灸治療失眠的臨床研究進展

顧雅奇 丁 睿 沈文萱 陳欣宇 董珍珍

(南京中醫藥大學翰林學院,江蘇 泰州,225300)

失眠,是一種主觀病理狀態,即在良好的睡眠條件下,人們對睡眠時間和質量感到不滿,并有一種睡后無法恢復的感覺,最終影響一天的功能[1]。當代社會發展迅速,工作壓力越來越大,2015 年中國人失眠率已達31.2%,高于世界平均水平的27%[2]。

研究表明失眠的發病機制大部分與迷走神經張力變化、炎癥因子、中樞神經遞質的紊亂等有關[3]。目前臨床上藥物治療首選鎮靜安眠類藥物(主要為苯二氮卓受體激動劑),不過有研究指出苯二氮卓類鎮靜安眠藥雖然可以使患者更快進入睡眠,但存在破壞患者的睡眠結構,影響日間功能的問題[4]。針灸可通過調節神經系統、神經遞質、炎癥因子、生物鐘基因,從而影響睡眠時長、入睡時間、睡眠-覺醒周期,對于調節睡眠結構和優化記憶功能有著積極作用[5]。

1 中醫對失眠的認識

失眠,即中醫中的“不寐”。對于其病因的認識,《景岳全書·雜證謨》所言:“凡如傷寒、傷風、瘧疾之不寐者,此皆外邪深入之擾也;如痰,如火,如寒氣、水氣,如飲食忿怒之不寐者,此皆內邪滯逆之擾也。舍此之外,則思慮勞倦,驚恐憂疑,及別無所累而常多不寐者。”本病病因可概括為外感邪氣、內邪滯逆、內傷七情、勞神過度等。

《黃帝內經》認為營衛陰陽之調和是睡眠活動發生的基礎,《靈樞·口問》言:“衛氣晝日行于陽,夜半則行于陰。陰者主夜,夜者臥……陽氣盡,陰氣盛則目瞑,陰氣盡而陽氣盛,則寤矣。”《靈樞·大惑論》云:“衛氣不得入于陰,常留于陽……不得入于陰則陰氣虛,故目不瞑也。”其從營衛陰陽立論確立了陽不入陰的總病機[6]。《難經》言:“臥之安者,神藏于心,魂歸于肝,意歸于脾,魄歸于肺,志歸于腎,五臟涵養五神……神機不安亦可生本病。”不寐病位在心,心藏神主神明,神安則可寐,神機不安則不寐。《素問·病能論》言:“人有臥而有所不安者……臟有所傷,及精有所乏,倚則不安。”不寐不僅與心神有關,更與肝、脾、肺、腎等臟腑的功能紊亂息息相關。《癥因脈治》中云:“或因惱怒傷肝……肝主藏血,陽火擾動血室,則夜臥不寧矣。”怒為肝志,若情志過極則會使肝郁化火,魂不入舍,心神不寧而致不寐。清代葉天士認為“不得臥之證,若氣血不足,病后虛煩,略睡而醒,病在脾也。”氣血不足時會致心脾兩虛、心神不養不得臥。《三因極一病證方論·七氣證治》云:“憂傷肺者,心系急,上焦閉,榮衛不通,夜臥不安。”肺志為憂,若過憂導致肺氣不利可引起不寐。《靈樞·營衛生會篇》載:“老者之氣血衰……其營氣衰少而衛氣內伐,故晝不精、夜不瞑。”腎藏精,心藏神,精能化氣生神。當腎精不足時,心神不養、陽不入陰導致不寐。

2 針刺治療失眠的方法

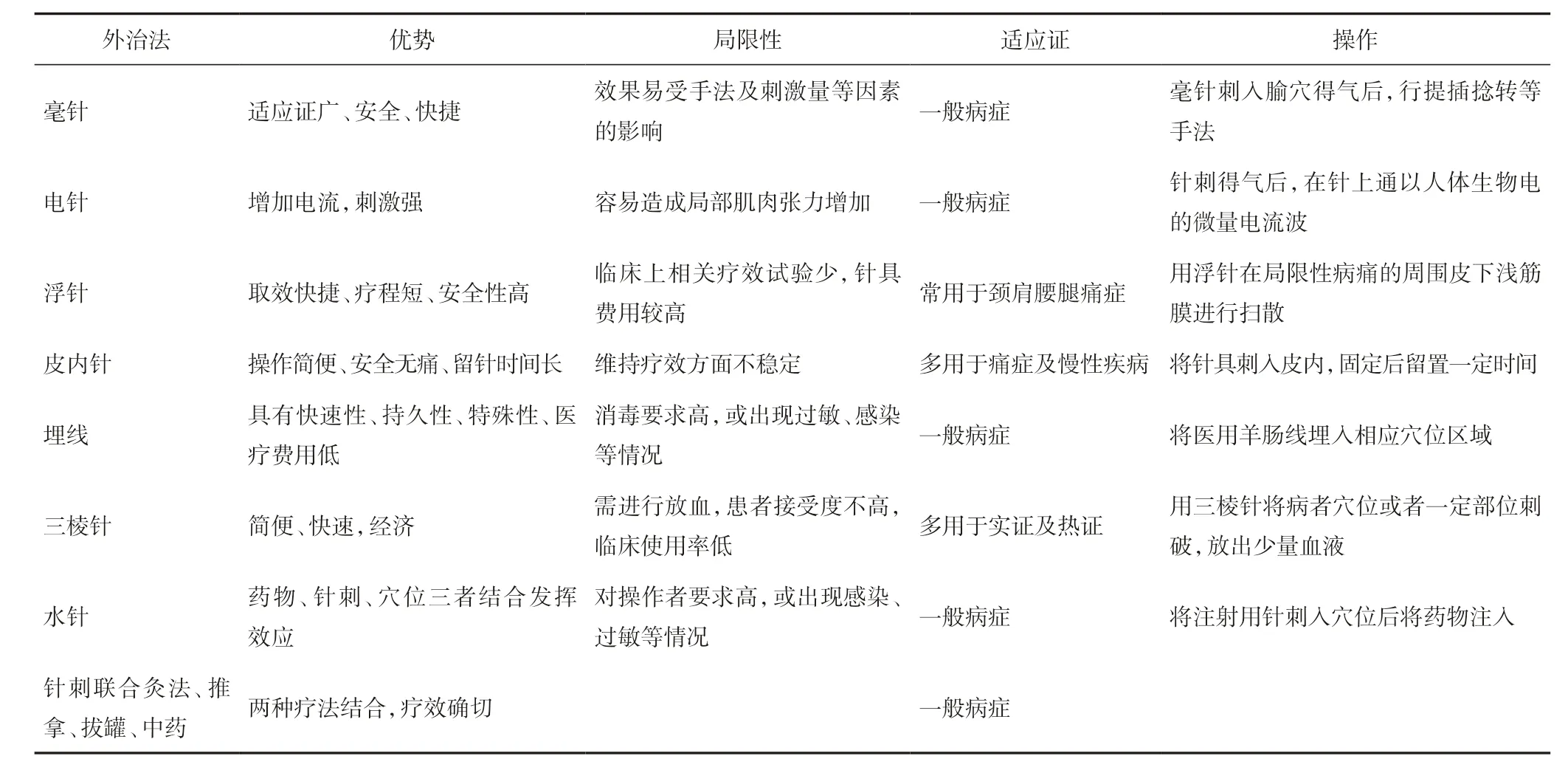

2.1 毫針針刺

毫針針刺是臨床治療失眠的常規方法,根據取穴規律、配穴方式、針刺補瀉手法以及刺激量大小的差別,其效果也各有不同。韓強等[7]通過分析現有文獻發現,針刺治療老年性失眠臨床使用率超50%的穴位有三陰交、神門和安眠。吳雪芬等[8]在取百會穴的基礎上配伍本經穴神門、他經穴三陰交以及非經非穴點,數據顯示循經選穴法匹茲堡睡眠質量指數(PSQI)以及阿森斯失眠量表(AIS)評分均下降明顯。王茜娜等[9]采用原絡背俞配穴法治療頑固性失眠66 例總有效率95.5%,背俞穴取心俞、肝俞、脾俞、肺俞、腎俞,并配伍失衡經絡的原穴及絡穴,PSQI 評分和中醫癥狀評分均下降(P<0.05)。王寶凱等[10]采取“補陰瀉陽、通調蹺脈”法,刺睛明,捻轉瀉風池、申脈,補照海,治療失眠的有效率達94.3%。周清辰等[11]在統一穴位的基礎上,根據針刺深淺、捻轉角度和頻率的大小、行針時間長短分為強、弱刺激組,二者均可有效治療失眠,但弱刺激組總有效率為86.6%,高于強刺激組的76.7%,且隨訪時睡眠時間更長。

2.2 特殊針刺

2.2.1 電針

臨床常在使用毫針治療失眠的基礎上通電流加強刺激,為增強療效還會聯合其他療法。王曉秋等[12]運用電針治療老年性失眠,取印堂、神門、百會、三陰交、心俞和腎俞,患者失眠癥狀和認知功能改善、PSQI 總分降低,其機制可能與電針調節血清MT、DA 有關。吳建麗等[13]通過以針刺項部腧穴為主并通以脈沖電流的方法治療原發性失眠患者,總有效率到達91.4%。陳麗萍等[14]將83 例卒中后抑郁伴失眠患者分為電針聯合重復經顱磁刺激(rTMS)治療組、rTMS 組和藥物治療組。療程結束后,電針聯合rTMS 組的總睡眠時間和睡眠效率的改善均優于其他兩組。何克林等[15]研究耳穴電針與調神養心針法治療失眠的聯合效果,各項評分及PSQI 總分均優于單純調神養心針法(P<0.05)。許紅[16]針對圍絕經期失眠,運用電針聯合落花安神口服液,總有效率為93.9%,優于單純湯藥的72.7%(P<0.05)。

2.2.2 浮針

浮針療法結合了傳統針灸學和現代醫學,通過在局限性病痛區域的皮下淺筋膜掃散來治療疾病。在臨床治療中浮針多用于痛癥,而關于浮針治療失眠的臨床研究較少。鐘賓謨等[17]采用浮針療法聯合耳穴壓豆治療卒中后失眠患者,較單純耳穴療法,PSQI 總分均降低更明顯。朱正萍等[18]采用浮針聯合中藥治療肝郁化火型原發性失眠患者90 例,浮針聯合中藥組臨床總有效率達96.7%,高于單純中藥組及單純西藥組(P<0.05)。

2.2.3 皮內針

皮內針利用埋針體內所產生的持續刺激來治療疾病,且具有無不良反應、操作簡便、安全無痛、留針時間長等優點。褚曉彥等[19]運用背俞穴撳針治療脾胃不和型失眠患者129例臨床,治療后撳針組PSQI 評分低于穴位埋線組(P<0.05),但隨訪時發現對照組PSQI 評分保持優于觀察組(P<0.05),表明治療結束后在維持療效方面不穩定。吳瑞庭等[20]給予耳穴皮內針治療冠心病失眠患者,總有效率高于單純口服阿普唑侖組(P<0.05)。吳桂燕[21]應用皮內針取雙側安眠、神門穴治療失眠,總有效率達97%。

2.2.4 埋線法

埋線法,即利用羊腸線讓穴位受到持續刺激來發揮作用,具有快速性、持久性和特殊性,臨床研究表明其療效優于西藥和普通針刺。路進寶[22]采用星狀神經節埋線為主治療失眠癥,該方法對機體的下丘腦-垂體激素水平和機體生物鐘遺傳物質的表達水平有一定的影響,治療后總有效率為93.3%。李昕蓉等[23]比較“疏肝調神”組方埋線法和針刺法治療肝郁氣滯型失眠的療效,治療后有效率85.3%優于針刺法(P<0.05),且在醫療費用方面也低于針刺法。

2.2.5 三棱針

三棱針法一般用于放血治療法,多用于頑固性痹證。林赟等[24]采取五臟俞加膈俞刺絡放血配合常規針刺治療頑固性失眠,在睡眠質量、時間和日間功能障礙方面均有所改善。

2.2.6 水針

水針療法,是由藥物、針刺、穴位三者結合而發揮效應,通過激發經絡穴位調節機體功能,改善病理狀態,多用于穴位注射治療法。何勇軍[25]運用解郁熄風湯聯合腺苷鈷胺注射太陽穴治療失眠,治療后總有效率和睡眠結構評分均高于對照組(P<0.05)。

2.3 針刺聯合療法

2.3.1 針刺聯合灸法

針刺聯合灸法可調節臟腑陰陽、行氣活血,從而促進機體新陳代謝。蔣軼男[26]采用針刺配合艾灸涌泉穴與口服艾司唑侖片對照治療心腎不交型失眠癥,總有效率為94.3%,顯著高于西藥組(P<0.05)。郭建[27]研究針刺聯合艾灸引氣歸元穴組療法對腦卒中后失眠患者的應用效果,試驗組PSQI 評分低于對照組(P<0.05),且試驗組日常生活能力療效得分高于對照組(P<0.05)。

2.3.2 針刺聯合推拿

推拿可通過刺激患處、疏通經絡達到改善疾病。臨床試驗顯示,針刺聯合推拿治療失眠療效顯著,且優于單純針刺和西藥。于秀利[28]基于針刺頭部、腹部穴位聯合推拿治療脾胃不和型失眠患者,睡眠質量優于單純針刺(P<0.05)。陳程等[29]針對氣郁質失眠患者,采用針刺聯合足少陽膽經推拿,結果顯示二者聯合可調控血清5-羥色胺(5-HT)、多巴胺(DA)、白介素6(IL-6)水平從而改善睡眠結構和質量,并且可以減輕患者的焦慮情緒,療效優于西藥組,且安全性高。張野等[30]研究推拿結合運動頭針改善中風后痙攣患者睡眠指數的效果,治療2、4 周后的效果均優于單純康復運動療法(P<0.05)。

2.3.3 針刺聯合拔罐

臨床研究顯示單純拔罐和針刺聯合拔罐均可有效治療失眠。章曉君等[31]觀察針刺聯合走罐對老年心脾兩虛型失眠患者的療效,針刺取雙側神門穴、雙側三陰交穴、神庭穴、雙側足三里穴,針后用中罐沿患者的背部督脈和雙側膀胱經走罐,出痧即止,治療后實驗組有效率低于對照組但顯效率和日常生活能力評分高于對照組(P<0.05)。董莉[32]針對頸性失眠在針刺后取大椎穴、雙側頸3~6 夾脊穴、頸4~5 棘突間督脈點運用閃火法刺絡拔罐,有效率達100%,愈顯率87.9%。

2.3.4 針刺聯合中藥

針刺聯合中藥是臨床治療失眠常用方式。圍繞肝郁化火型失眠,羅曉蕾等[33]通過Meta 分析發現針刺聯合中藥療法治療失眠總有效率優于單純中藥治療,且操作方便、副作用小。陳金[34]在常規臨床治療的基礎上對中老年缺血性腦卒中后失眠患者予以中藥聯合針刺療法,總有效率達到88.89%,優于常規臨床治療的48.14%。時增科等[35]圍繞心脾兩虛型失眠運用針刺中鎮六穴結合養心湯治療,觀察組結束治療后中醫、西醫總有效率分別為96.7%、93.4%。

綜上所述,筆者將上述的外治法列表。見表1。

表1 針刺治療失眠的外治法總結

現階段臨床上關于針刺及其聯合療法治療失眠的臨床研究仍存在不足,需要在現有的研究基礎上進行更多的試驗和拓展研究,使得中醫在失眠治療上的成果更加完善創新。