手法聯合漸進等長抗阻訓練治療頸性眩暈的臨床觀察

鄭廣程 周志航 張英杰

(青州市中醫院骨傷科,山東 濰坊,262500)

眩暈是臨床常見癥狀,涉及神經、循環、運動等多系統疾病,其中以頸椎及周圍軟組織退變引起的眩暈最為常見,稱為頸性眩暈(Cevrical Veirtgo,CV)。流行病學研究發現,50歲以上眩暈患者中超過50%為CV,生活工作方式的改變,特別是網絡技術的普及使伏案坐位成為生活工作的常態姿勢,由此增加了CV 的發病率,使其呈現發病率逐年上升且年輕化趨勢[1]。因CV 嚴重干擾患者生活和工作,并增加醫療費用支出,近年來成為研究的熱點。CV 的病理機制并不清楚,頸椎本體感覺、力學結構紊亂等因素在CV 發病中的重要性卻是學術界共識[2-3]。針對CV 治療方法繁多,但無規范、統一的治療指南[4]。手法、運動療法皆是治療CV 的常用方法,其具體操作、訓練要領,頻率,療程等差異巨大,手法治療失當甚至可造成嚴重的損傷[5-6]。基于上述背景,本研究采用手法聯合等長抗阻訓練治療CV,以期提供高效、安全的治療方案,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019 年3 月—2020 年10 月青州市中醫院收治的94 例CV 患者,按照隨機數表法將患者分為對照組和觀察組,每組47 例。對照組男25 例,女22 例;年齡18~65歲,平均年齡(39.82±4.57)歲;身高1.50~1.88 m,平均身高(1.68±0.09)m;體質量51.21~88.79 kg,平均體質量(67.71±4.52)kg;身 體 質 量 指 數(BMI)20.01~26.24 kg/m2,平均BMI(24.10±2.02)kg/m2;病程2 個月~3 年,平均病程(2.35±0.48)年;受教育程度:高中及以下25 例,大學15例,研究生7 例;以坐位為主要工作狀態者32 例,非坐位為主要工作狀態者15 例。觀察組男27 例,女20 例;年齡18~65 歲,平均年齡(40.17±4.39)歲;身高1.52~1.90 m,平均身高(1.67±0.10)m;體質量50.53~89.82 kg,平均體質 量(68.00±4.49)kg;BMI 20.19~26.09 kg/m2,平 均BMI(23.89±2.11)kg/m2;病程3 個月~3 年,平均病程(2.42±0.52)年;受教育程度:高中及以下23 例,大學16 例,研究生8 例;以坐位為主要工作狀態者30 例,非坐位為主要工作狀態者17 例。兩組患者基線資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。患者知曉治療方案并自愿參加,本研究經青州市中醫院醫學倫理委員會批準(qwls:2019-03-03)。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①符合《眩暈診治多學科專家共識》診斷標準,有頸部慢性勞損和(或)揮鞭傷史[7];枕、頸、肩部疼痛,僵硬,活動不利;頸部改變體位可誘發眩暈;查體見頸椎生理前凸變直甚至反曲,棘突偏歪,枕、頸、肩部可觸及明顯壓痛點,椎動脈扭轉、旋頸試驗陽性;影像學顯示頸椎退行性變,DR 伸過屈位片顯示椎體水平位移≥3.0 mm 和(或)上下椎體間角度位移≥11°;多普勒顯示椎基底動脈血流速度變慢;排除其他因素引起的眩暈。②年齡≤65 歲。③1 個月內未采用手法、運動療法者。④頸椎無手術史,3 個月內頸椎未進行侵入性檢查者。

排除標準:①頸椎管狹窄、脊髓型頸椎病、頸椎失穩、嚴重骨質疏松、椎管內腫瘤、結核者。②合并大腦、小腦、腦干、前庭及內耳病變者。③嚴重心肺疾病、出血性疾病以及嚴重皮膚病者。④妊娠期患者。⑤神經系統疾病、軀體化精神障礙等導致的認知障礙者。

1.3 方法

兩組患者皆采用牽引及中頻電療。牽引療法:選用電腦牽引儀,采用頜枕帶牽引,患者坐位,頭頸部呈中立位,重量為自身體質量的5%~10%,根據患者耐受程度逐漸增加牽引重量,治療時間20 min,1 次/d,5 次/周。中頻電療:選用電腦中頻治療儀,患者俯臥,兩塊電極板以第四頸椎為中心對置于頸椎兩側,參數設置為連續調幅、調制幅度50%、頻率100 Hz,治療時間20 min,1 次/d,5 次/周。兩組皆4 周為1個療程。

對照組上述治療聯合手法治療。手法操作步驟:患者坐位,沿經絡及肌肉走行在頸肩部查找阿是穴并作標記;治療師立于患者后外側,一手托患者下頜另一手在其頸肩部行?、揉等法以放松肌肉約5 min;沿督脈、夾脊穴、膀胱經、膽經頸肩循行處行單向弧線及直線的拇指平推、分推法,每經約2 min;針對阿是穴施以按揉、捻轉、點壓、彈撥等法,力度以患者產生酸麻脹痛感為度,約1 min;點壓雙側風府、風池、肩中俞、肩井、天宗等穴,每個穴位約1 min;治療師一手托患者下頜另一手托患者枕部并向上牽引,囑患者自然呼吸并放松肌肉,頭頸前屈10°~15°,在治療師協助下頭頸部分別向左右側旋轉至最大限度并維持10 s;治療師一手推患者顳部另一手按住患者同側肩部,囑患者自然呼吸并放松肌肉,在治療師協助下頭頸部分別向左右側屈至最大限度并維持10 s(頭頸部旋轉、側屈過程中治療師僅起輔助維持體外作用,勿發力加大頭頸部旋轉、側屈幅度);最后拍擊肩背部并牽抖上肢結束治療。1 次/d,5 次/周,4 周為1 個療程。

觀察組在對照組治療基礎上進行漸進等長抗阻訓練。訓練內容:①頸椎活動度訓練。患者坐位,頭頸部依次做前屈、后伸,左右旋轉、側屈動作,至最大限度時維持5 s,然后做下一個動作。循環完成10 次為1 d 訓練量,訓練5 d/周。②漸進等長抗阻訓練。將彈力帶兩端重疊并固定于墻體等固定物上,患者背對墻體直立,彈力帶從額部環繞頭部,患者頭頸部保持中立位并向前牽拉,患者用不加重原有頸痛的最大力量牽拉,彈力帶恰延長至原有長度的200%時所用彈力帶即為選中訓練用彈力帶。參照上述動作要領,患者調整站立方向,依次做前、后、左、右方向牽拉,每個方向依次牽拉彈力帶至原有長度的100%、150%、200%,牽拉到位維持1 min 后方可進行下一次訓練。每個方向、每個牽拉參數訓練5 次為1 d訓練量,訓練5 d/周。每周根據頸部力量改善情況重新選擇牽引帶,4 周為1 個療程。

1.4 觀察指標

①疼痛目測類比評分法(VAS)。采用標記刻度的長10 cm 的卡尺,0~10 cm 依次表示無痛到難以忍受的劇烈疼痛,患者根據自身感受在卡尺上確定刻度并得出相應分值,其中≤3 分表示可以忍受的輕度疼痛;>2、≤6 分表示疼痛已影響睡眠,但尚能忍受,>7、≤10 分表示逐漸增強的疼痛難以忍受[8]。②眩暈障礙量表(DHI),包括情感、功能和軀體3 個維度共25 項,總分為100 分,評分越高說明眩暈等癥狀對患者影響越大,其中分值≤30 分表示輕度障礙,>30、≤60分表示重度障礙,>61、≤100 分表示嚴重障礙[9]。③椎-基底動脈血流速度,采用經顱多普勒檢測患者基底動脈(BA)、左椎動脈(LVA)、右椎動脈(RVA)平均血流速度。④不良事件,頸肩疼痛、活動受限加重,眩暈加劇甚至跌倒等。

1.5 統計學分析

應用SPSS 24.0 統計學軟件處理數據,計量資料以(±s)表示,行t 檢驗;計數資料以[n(%)] 表示,行χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

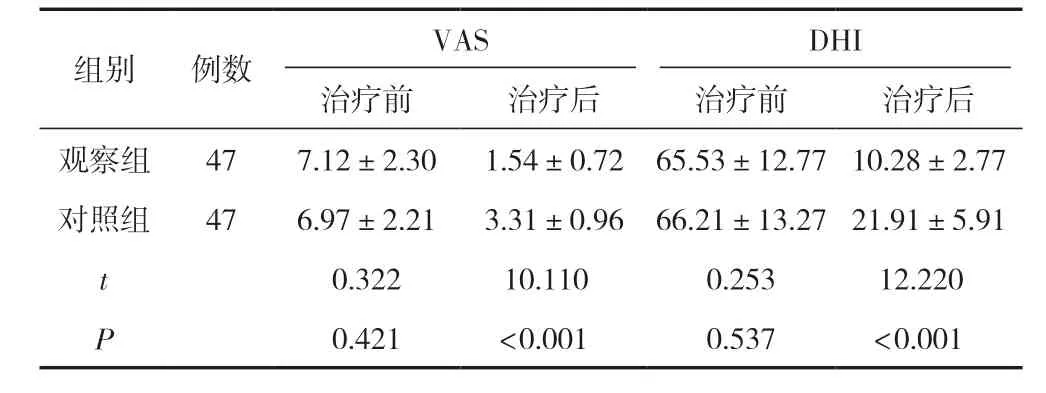

2.1 兩組患者VAS 評分、DHI 評分比較

治療前,兩組患者VAS 評分、DHI 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者以上評分均較治療前降低,差異有統計學意義(P<0.05),且觀察組降低程度大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療前后VAS 和DHI 評分比較 (±s,分)

表1 兩組患者治療前后VAS 和DHI 評分比較 (±s,分)

DHI治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 47 7.12±2.30 1.54±0.72 65.53±12.77 10.28±2.77對照組 47 6.97±2.21 3.31±0.96 66.21±13.27 21.91±5.91 t 0.322 10.110 0.253 12.220 P 0.421 <0.001 0.537 <0.001組別 例數VAS

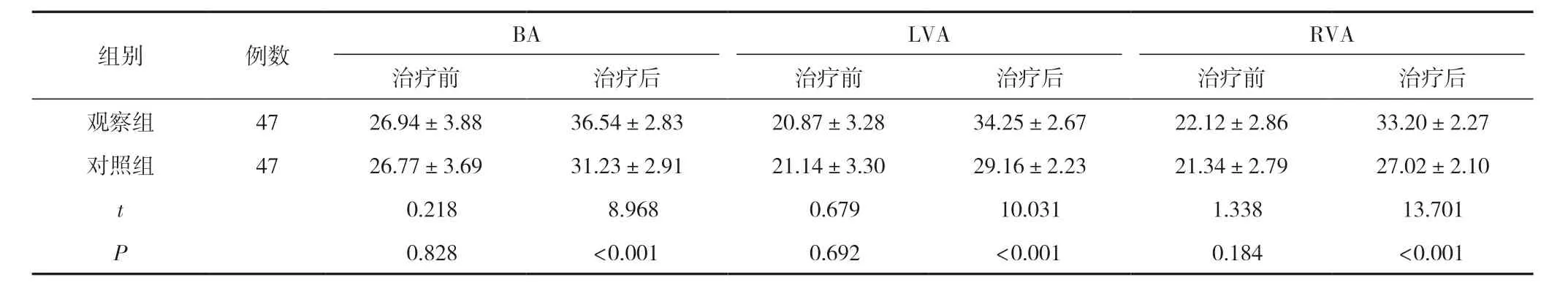

2.2 兩組患者椎-基底動脈血流速度比較

治療前,兩組患者BA、LVA、RVA 平均血流速度比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者以上指標均較治療前增加,差異有統計學意義(P<0.05),且觀察組增加程度大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者治療前后椎-基底動脈血流速度比較 (±s,cm/s)

表2 兩組患者治療前后椎-基底動脈血流速度比較 (±s,cm/s)

RVA治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 47 26.94±3.88 36.54±2.83 20.87±3.28 34.25±2.67 22.12±2.86 33.20±2.27對照組 47 26.77±3.69 31.23±2.91 21.14±3.30 29.16±2.23 21.34±2.79 27.02±2.10 t 0.218 8.968 0.679 10.031 1.338 13.701 P 0.828 <0.001 0.692 <0.001 0.184 <0.001組別 例數BA LVA

2.3 兩組患者不良反應發生情況比較

兩組患者治療過程中皆無頸肩疼痛、活動受限加重,眩暈加劇甚至跌倒等發生。

3 討論

CV 主要表現為眩暈、頸肩疼痛及活動障礙。眩暈誘發肌肉保護性痙攣,從而導致疼痛和活動障礙。眩暈、疼痛、活動障礙三者相互影響,形成惡性循環[10]。

頸椎的穩定由椎骨及其附屬關節囊、韌帶組成的內源性穩定系統和頸后肌群為主的外源性穩定系統共同維持,其中頸后深肌群是維持脊柱穩定的主要動力源[11]。MOUSAVIKHATIR 等[12]研究發現,健康的成年人靜態屈頸10 min 即可導致頸后深肌群肌疲勞。頸后深肌群肌及上位頸椎椎體附屬組織廣泛分布本體感受器,并通過頸后根與前庭產生聯系,影響手-眼協調和人體平衡。長期伏案工作等造成頸部肌力、肌肉耐力下降,引起頸椎力學結構紊亂,刺激頸后深肌群肌中本體感受器,誘發CV。綜合治療是CV 最常用的治療模式[13],手法、運動療法對改善頸椎本體感覺,恢復力學平衡具有肯定療效[14-15];加之兩者治療機理相互補充,因此,兩者協同治療成為CV 優選的治療方案。

CV 歸屬中醫學“眩暈”等,中醫外治法多以經筋理論為依據。《靈樞·大惑論》云:“邪中其頸,……目系急則目眩以轉矣。”頸后為督脈、膀胱經、膽經循行,并且有成對夾脊穴分布,其經筋密集分布相互關聯,共同完成頸椎上通下達的功能。邪中其經脈致氣血痹阻,清陽不能上達,故痛眩兼作。中醫學認為“經脈所過,主治所及”,循經手法治療可疏通經絡,調和氣血,緩急止痛,從而氣血條暢,陽氣上達清竅,頭眩頸痛乃至。研究證實,手法治療可改善頸后肌群血液循環,緩解肌肉痙攣、疼痛,增強肌肉的順應性,降低其高應力狀態[3];還能糾正本體感覺紊亂,改善神經肌肉調節功能[16-17]。單純手法治療CV 即可迅速緩解疼痛,改善頸椎功能。然而,頸部肌力、肌肉耐力下降導致的功能紊亂不會隨頸痛的緩解而恢復[18]。因此,應配合運動療法易化頸部肌群,以重建頸椎穩定及運動模式。頸椎活動度訓練采用多角度的牽拉運動,可增加頸椎活動度,緩解頸肌痙攣、粘連,為通過肌力訓練提高頸部肌力、肌肉耐力創造條件。肌力訓練的方法較多,臨床研究證實,慢性頸痛患者等長收縮訓練比等張收縮訓練更有效,并且等張收縮訓練效果欠佳者等長收縮訓練仍然有效[15]。鑒于此,本研究采用漸進等長抗阻訓練治療CV,避免過度活動對關節、軟組織的繼發損傷,同時能改善局部微循環,緩解頸肌痙攣,增強本體感覺輸入,改善神經肌肉控制功能,最終提高頸部肌力、肌耐力,恢復頸椎力學平衡[19]。本研究結果證實,治療后觀察組患者VAS 評分、DHI 評分降低程度大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),BA、LVA、RVA 平均血流速度增加程度大于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。提示,手法聯合漸進等長抗阻訓練治療CV 可減輕患者疼痛,改善頸椎功能,提高椎-基底動脈血流速度。本研究采用柔和的理筋類手法治療CV 迅速減輕患者疼痛,改善頸椎功能,增強了患者治療信心,并且避免了扳動手法可能的損傷;聯合多角度牽拉改善頸椎活動度,同時進行漸進等長抗阻訓練可提高頸部肌力和肌耐力,進一步改善頸椎功能。

綜上所述,手法聯合漸進等長抗阻訓練治療CV 可減輕患者疼痛,改善頸椎功能,提高椎-基底動脈血流速度,并且方法簡便、安全,值得臨床應用。