鄉村研學旅游活動開展的影響因素研究

□劉 敏

(江蘇聯合職業技術學院南京工程分院,江蘇 南京 211135)

自鄉村振興戰略提出以來,全國各地十分重視鄉村發展,積極采取措施促進鄉村振興。鄉村旅游是促進鄉村經濟可持續發展的重要產業。發展鄉村旅游不僅可以帶動鄉村經濟發展,實現鄉村勞動力就業,更是發展實踐教育的一個重要途徑。

隨著教育行業各項改革措施出臺,實踐教育被家長和學校認可,因此研學旅游這個概念應運而生。讀萬卷書不如行萬里路,行萬里路的過程可以讓受教育者學習和掌握更多知識。隨著我國城鎮化進程加快,城鎮人口進一步增加,城市居民尤其是新生代人口對鄉村了解甚少。近年來受新冠肺炎疫情影響,跨區域旅游可能性變小,城鎮居民更傾向于到周邊鄉村進行短途旅游活動。鄉村旅游以及鄉村研學旅游成為現階段旅游市場的熱點。

1 研究背景

近年來,我國學者關于鄉村旅游的研究成果比較豐富。張金鋼等(2022)[1]對如何培養鄉村休閑旅游人才進行了研究。于偉(2022)[2]從“體育+旅游”的角度,研究了鄉村旅游產業發展的新方向。呂惠中(2022)[3]在鄉村振興背景下對鄉村旅游民宿進行了再設計。彭自康(2022)[4]根據消費者的人口特征、個體特征,對消費者的消費偏好進行了分析,從而找到鄉村旅游新的消費路徑。劉毅偉(2022)[5]從全面開發鄉村體育旅游資源的角度,對鄉村旅游開發模式進行了新的探索。張雪晶等(2022)[6]以鄉村旅游高質量發展作為因變量進行實證分析,發現鄉村旅游資源的吸引力被市場營銷的吸引力和游客體驗項目的創新程度所替代。王文竹(2022)[7]從產業融合的角度,研究了鄉村旅游發展的新路徑。朱濤(2022)[8]根據不同的季節,對鄉村旅游的脆弱性進行分析。張春燕等(2022)[9]基于融合鄉村旅游的角度,以西方邏輯框架結合國內鄉村旅游發展現狀,運用ArcGIS 空間可視化、地理加權回歸分析以及地理探測器等方法,研究鄉村旅游融合性水平的空間分異特征及其影響因素,發現美麗鄉村存在著“空心村”等發展瓶頸。王秀偉和李曉軍(2022)[10]基于對中國1 000 個鄉村旅游重點村的分析,揭示了鄉村旅游重點村的空間分異規律,剖析了影響鄉村旅游重點村空間分布的主要因素——鄉村旅游省際空間密度分層特征明顯,“雙核心—環核群—帶狀區”的空間分布規律突出,鄉村旅游重點村的空間分布具有顯著的空間正相關性,6 類鄉村旅游重點村的核密度呈一高五低、分異鮮明的類型特征;鄉村旅游重點村空間分布格局的形成是自然生態、社會經濟、交通配套、景區資源、政策環境五大因素共同影響的結果,各類鄉村旅游重點村空間分布的驅動因素各異,與村落資源稟賦和發展特點具有密切關系。

我國學者關于研學旅游的研究成果也比較多。安朝高等(2022)[11]研究了鄉村旅游的空間資源對研學旅游發展的影響,發現研學旅游資源符合分布集聚模式,受到城市周邊交通、教育水平、旅游自然資源等因素的影響。陳東軍等(2022)[12]通過實證研究,構建了包括講解教育、交通、食宿、醫療救助等服務要素的研學旅游評價指標體系。劉秀麗(2021)[13]從教育人文的角度,分析了主題公園的研學旅游開發問題。魏雷和朱竑(2020)[14]從旅游和教育深度融合的角度,對研學旅行進行再設計。諶春玲(2020)[15]從市場角度對研學旅游進行研究,從政府、家庭、學校、企業以及人才培養等多個方面提出以研學旅游為突破點發展旅游業的措施。何鍬渝等(2020)[16]以廣東省梅州市雁上村為例,基于生物學中的共生理論,對紅色鄉村研學旅游模式進行研究,研究發現,需要采取提升紅色旅游文化價值、增加基礎設施配套等手段,解決該村在推動鄉村紅色研學旅游產業發展中面臨的研學價值意識缺失、社區參與度低等一系列問題。

綜上所述,目前對于鄉村研學旅游的研究基本停留在研究鄉村旅游資源以及鄉村旅游資源與教育融合發展的階段。基于此,文章根據研學旅游參與對象的不同特征,研究鄉村旅游發展的影響因素。

2 研究方法與模型構建

2.1 問卷設計

根據消費者行為理論,調查問卷主要分為3 個部分。第一部分是對研學旅游參與者的基本信息進行調查,第二部分是對鄉村旅游資源的喜好程度進行調查,第三部分是對影響鄉村旅游選擇的因素進行調查。

2.2 數據來源

采取隨機抽樣的調查方法進行實證研究,收集到97 份有效問卷。基于數據來源以及研究指標,主要采用定量分析的研究方法,利用SPSS 25 對原始數據進行分析。對數據進行信度和效度的檢驗,經檢驗,樣本數據的信度系數為0.812,可以進行下一步研究。

2.3 研究變量

旅游活動的六要素分別為食、住、行、游、購、娛,這6 個因素影響游客在整個旅游活動中的直接感受。旅游活動的產生需要充足的閑暇時間、可自由支配的收入以及旅游動機。這3 個條件在促成旅游活動的產生方面缺一不可。鄉村研學旅游不但具有旅游的基本屬性,還具有教育屬性。因此,促成研學旅游活動產生的條件就不能僅用單純旅游活動產生的3 個條件來衡量,但旅游活動產生的條件可以有效調節鄉村研學旅游活動開展。

基于此,本研究將旅游活動六要素作為中介變量,將旅游活動的3 個條件作為調節變量,研究變量如圖1 所示。

圖1 研究變量

2.4 研究假設

旅游活動順利開展的六要素對鄉村研學旅游活動的開展具有中介作用。旅游目的地形象隨著經濟不斷發展被賦予了新的含義和價值。無論是普通的旅游活動,還是研學旅游活動,在這些活動中,餐飲的作用不可小覷。在物質極度豐富的現代社會,人們出游時對餐飲的要求絕不僅僅是填飽肚子,更深層次的需求逐漸顯現。周子怡(2022)[17]認為,特色餐飲可以為旅游目的地樹立品牌旅游形象。蒲宏博(2021)[18]認為,地方美食對旅游者旅游行為選擇具有正相關的影響。楊小玲(2021)[19]從旅游感知的角度,分析了旅游目的地住宿條件對旅游活動的影響。蘇衍慧(2021)[20]分析了韓國游客對旅華市場的貢獻。石美玉(2005)[21]分析了旅游者在旅游活動中的購物行為及其影響因素。付靜(2022)[22]認為,鄉村旅游從“教育賦能+旅游學習”的角度打造鄉村旅游研學主題,可以有效提升鄉村旅游的吸引力。

基于此,本研究提出以下假設。

H1:鄉村旅游餐飲特色對鄉村研學旅游活動的開展呈正相關。

H2:鄉村旅游住宿特點對鄉村研學旅游活動的開展呈正相關。

H3:鄉村旅游交通條件對鄉村研學旅游活動的開展呈正相關。

H4:鄉村旅游資源特點對鄉村研學旅游活動的開展呈正相關。

H5:鄉村旅游文創購物產品對鄉村研學旅游活動的開展呈正相關。

H6:鄉村旅游研學知識感知對鄉村研學旅游活動的開展呈正相關。

2.5 研究模型

本研究以旅游活動六要素作為鄉村研學旅游活動開展的自變量,以旅游活動的開展作為被解釋變量,構建研究模型,如圖2 所示。

圖2 研究模型

3 鄉村研學旅游活動發展影響因素分析

3.1 描述性分析

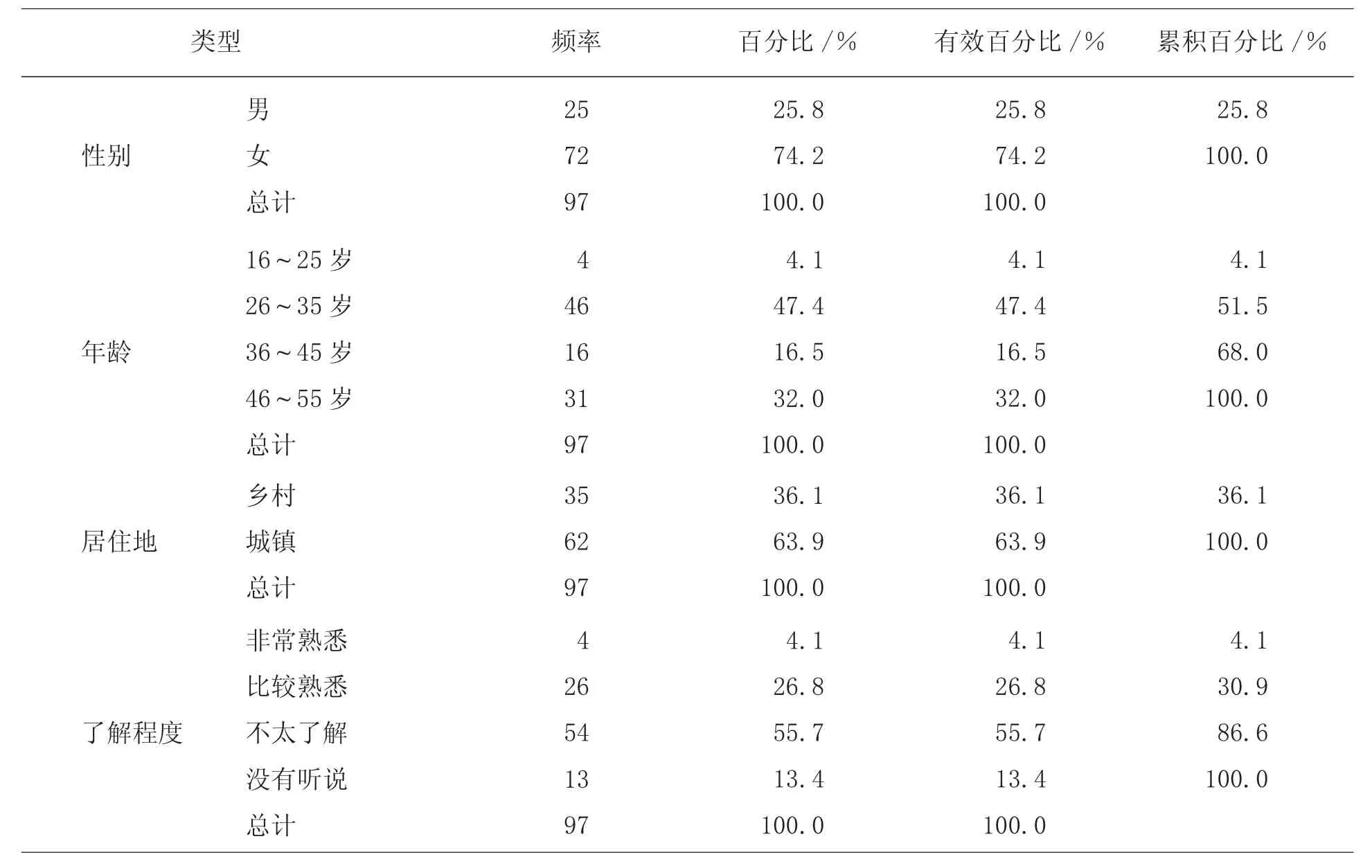

本研究利用SPSS 25 對調查數據進行處理,樣本分布情況見表1、表2。

表1 總頻率統計

從表2 可以看出,參與調查的人群中,女性占比較高,年齡階段以26~35 歲為主,大多數人居住在城鎮,對鄉村研學旅游不太了解的占比最高。

表2 單項頻率描述

3.2 獨立樣本T 檢驗

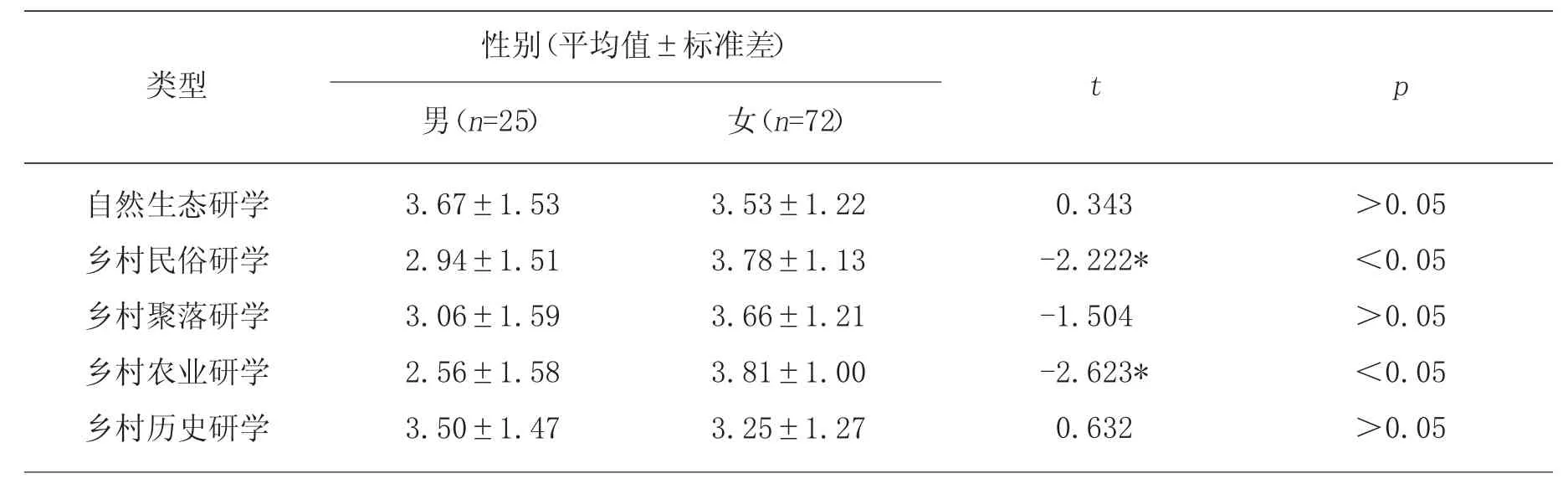

根據參與鄉村研學旅游調查人群的性別對數據進行獨立樣本T 檢驗,結果見表3。

從表3 可知,性別對于鄉村民俗研學體驗活動呈現出0.05 水平顯著性(t=-2.222,p=0.031<0.05),具體對比差異可知,男性平均值2.94 明顯低于女性平均值3.78。鄉村農業研學實踐體驗活動同樣表現出了明顯的性別差異性,男性平均值為2.56,女性平均值則達到3.81。總結可知:不同性別樣本對于自然生態研學、鄉村歷史研學不會表現出顯著性差異,在鄉村聚落研學方面表現出一定差異性,在鄉村民俗研學、鄉村農業研學等體驗活動上呈現出顯著性差異。

表3 獨立樣本T 檢驗

3.3 相關性檢驗

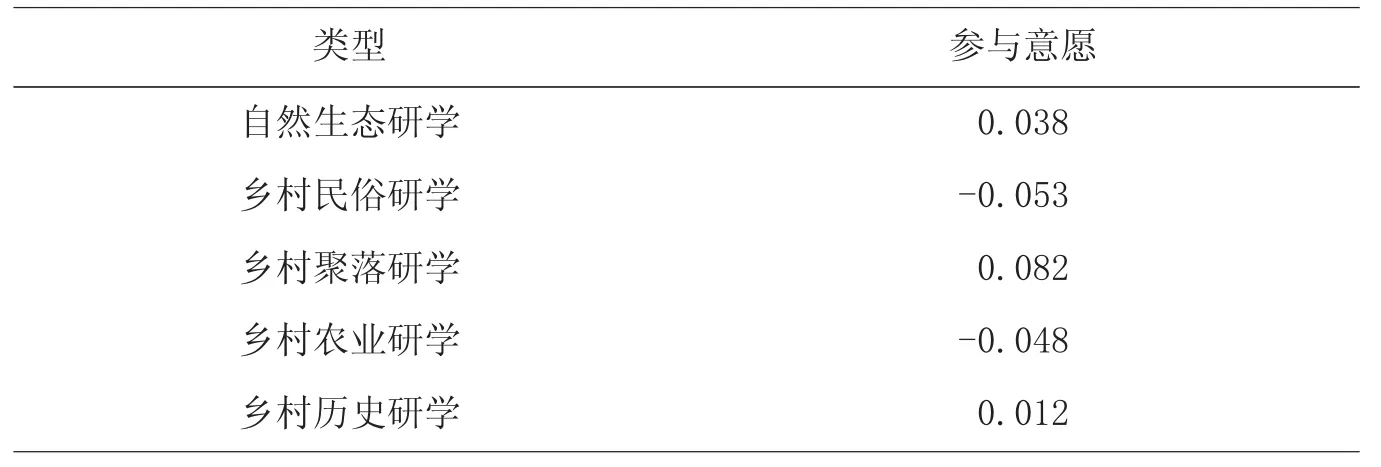

對被調查群體鄉村研學旅游的參與意愿、影響因素分別進行相關性分析,結果見表4、表5。

表4 鄉村研學旅游的參與意愿

表5 鄉村研學旅游的影響因素

從表4 可知,鄉村研學旅游的參與意愿和自然生態研學之間的相關系數值為0.038,接近于0,并且p值為0.794>0.05,說明鄉村研學旅游的參與意愿和自然生態研學之間沒有相關關系。鄉村研學旅游的參與意愿和鄉村民俗研學之間的相關系數值為-0.053,接近于0,并且p值為0.714>0.05,說明鄉村研學旅游的參與意愿和鄉村民俗研學之間并沒有相關關系。鄉村研學旅游的參與意愿和鄉村聚落研學之間的相關系數值為0.082,接近于0,并且p值為0.569>0.05,說明鄉村研學旅游的參與意愿和鄉村聚落研學之間并沒有相關關系。鄉村研學旅游的參與意愿和鄉村農業研學之間的相關系數值為-0.048,接近于0,并且p值為0.739>0.05,說明鄉村研學旅游的參與意愿和鄉村農業研學之間并沒有相關關系。鄉村研學旅游的參與意愿和鄉村歷史研學之間的相關系數值為0.012,接近于0,并且p值為0.935>0.05,說明鄉村研學旅游的參與意愿和鄉村歷史研學之間并沒有相關關系。

從表5 可知,性別與多元的傳統文化資源之間呈現出顯著性,相關系數為-0.290<0,意味著性別與多元的傳統文化資源之間有負相關關系。性別與深厚的歷史文化底蘊、多樣的研學體驗活動、完善的旅游接待設施(食宿、旅游公廁等的優劣條件)3 項之間均呈現出顯著性。性別與交通便利性、合理的價格、優美的鄉村自然環境、豐富的動植物生態資源、鄉村名氣5 項之間的相關系數值接近于0,說明性別與交通便利性、合理的價格、優美的鄉村自然環境、豐富的動植物生態資源、鄉村名氣5 項之間并沒有相關關系。

年齡與合理的價格、深厚的歷史文化底蘊、優美的鄉村自然環境、豐富的動植物生態資源、多元的傳統文化資源以及完善的旅游接待設施(食宿、旅游公廁等的優劣條件)6 項之間全部呈現出顯著性,相關系數值分別是-0.313、-0.345、-0.398、-0.328、-0.395、-0.301,全部小于0,意味著游客年齡與合理的價格、深厚的歷史文化底蘊、優美的鄉村自然環境、豐富的動植物生態資源、多元的傳統文化資源以及完善的旅游接待設施(食宿、旅游公廁等的優劣條件)6 項之間有著負相關關系。年齡與交通便利性、多樣的研學體驗活動、鄉村名氣3 項之間沒有呈現出顯著性,相關系數值接近于0,說明年齡與交通便利性、多樣的研學體驗活動、鄉村名氣3 項之間沒有相關關系。

居住地與交通便利性、合理的價格、深厚的歷史文化底蘊、優美的鄉村自然環境、豐富的動植物生態資源、多元的傳統文化資源、多樣的研學體驗活動、完善的旅游接待設施(食宿、旅游公廁等的優劣條件)、鄉村名氣9 項之間均沒有呈現出顯著性,相關系數值分別是-0.102、-0.077、-0.134、-0.123、0.028、-0.133、0.013、-0.107、-0.057,全部接近于0,且p值全部大于0.05。這意味著居住地與交通便利性、合理的價格、深厚的歷史文化底蘊、優美的鄉村自然環境、豐富的動植物生態資源、多元的傳統文化資源、多樣的研學體驗活動、完善的旅游接待設施(食宿、旅游公廁等的優劣條件)、鄉村名氣9 項之間均沒有相關關系。

3.4 調節效應分析

將傳統旅游活動產生的條件(時間、金錢和動機)作為調節變量,檢驗結果見表6。由檢驗結果可知,旅游活動的六大要素部分起到中介作用,價格和交通的中介作用并不明顯,時間、金錢和動機在影響游客參與鄉村旅游活動上起到調節作用。

表6 中介調節效應分析

4 結果與討論

研究表明,旅游者是否選擇參與鄉村旅游研學活動和研學活動目的地本身的屬性不相關,無論旅游目的地是自然生態、人文特色還是體驗,都無法激起足夠的旅游興趣。鄉村研學旅游的參與意愿和研學旅游目的地餐飲、住宿等條件呈正相關關系。

游客的居住地和研學活動不存在關系,這說明在交通逐漸發達的現代社會,人們出行幾乎不再需要考慮交通和距離等問題。性別和年齡與部分條件相關,說明群體特征對研學旅游活動的影響十分明顯。

從調查數據可知,研學旅游的旅游者更偏好與文化相關的元素,而對鄉村本身自然生態的關注度不高。研學旅游的被調查者完全不在乎鄉村名氣,而是更看重自身的感受,鄉村名氣的大小不會影響到研學旅游參與者對旅游目的地的選擇。

鄉村研學旅游的實際參與者大多是中小學生,參與調查的人群大多數是家長群體,且以居住在城市的家長居多。隨著教育改革不斷推進,中小學越來越注重實踐教育,這引起了家長群體的廣泛關注。鄉村研學可以讓孩子了解現代農村的新生活、新氣象,體驗鄉村的鄉土氣息。因此,家長對旅游目的地本身特征的關注度不高,更關注旅游接待設施。這從側面反映出家長對孩子在鄉村研學旅游中安全的關注。

5 政策建議

從政府層面,在鄉村振興戰略背景下,加強政策引導,讓人們認識到研學旅游對于孩子健康成長的推動作用,給孩子更多了解鄉村、加入鄉村、親近大自然的機會,從高層設計鄉村研學旅游產業升級,開展知識幫扶和專家點對點指導,讓孩子有更多機會了解新農村建設和祖國大好河山,增強民族自信心。

從家庭層面,家長應該積極支持鄉村研學旅游活動的開展,認識到鄉村研學旅游和傳統旅游有本質的區別,通過教育者組織或家庭自由參加等方式,讓孩子在實踐中感受生活的美好和知識帶來的樂趣。

從孩子層面,無論是參與學校組織的鄉村研學旅游,還是個人參與鄉村研學旅游,除了關注鄉村研學旅游本身以外,更應該關注鄉村研學旅游帶來的感受,將鄉村研學旅游作為手段而不是目的,從而給自己帶來更多鄉村研學旅游的參與感。

從目的地層面,不僅要打造自身鄉村的資源“硬實力”,還要注重游客體驗感。應完善旅游接待設施,提升服務水平,做好研學資源的營銷渠道建設,根據不同消費群體的需求對營銷渠道進行選擇和包裝,提高鄉村研學旅游整體質量。