數字經濟支持西部農業與服務業融合發展評價研究

——以青海省為例

□潘治紅,丁生喜

(青海大學財經學院,青海 西寧 810016)

1 理論依據

農業與服務業長期以來都是以相對獨立的形態存在[1],但隨著我國以服務業為主的第三產業優越性增強,農業開始顯示出兩業交叉融合的態勢,服務性農業、農業服務化等新業態初顯,二者融合發展的現實路徑日漸明晰。

本研究將農業與服務業分為初步融合、協調融合、拓展融合3 個階段[2]。第一階段,服務業的GDP 貢獻值、產值、人均收入與農業關聯性不強,按照初始資本—農產品種植—產出—銷售—農業資本積累的一般規律發展;第二階段,農業與服務業在多方協調下協調融合,在種植之前投入信息成本,為種植指明方向,增加產出、提高銷量、充實初始資本;第三階段,農業與服務業開始沿著第二階段的經驗路徑逐步融合,二者相互依靠、相互合作,在產值增加后加大信息投入力度,推動信息技術水平提高、增加綜合資本。可見,農業與服務業兩大系統融合路徑依據現實農業發展狀況,推動農業與服務業經濟結構轉型升級,提高銷量、增加產值,有助于發揮兩業融合作用,提升經濟效益。

2 青海省農業與服務業融合發展現狀

在數字經濟的支持下,青海省農業與服務業效益、規模、潛力均得到良好發展。2015—2020 年,青海省主要農產品產量從2015 年的104.04 萬t 增加至2020 年的107.42 萬t;青海省農民人均收入從2015 年的7 933 元提升至2020 年的12 342 元,增長率為55.58%。與此同時,青海省服務業效益與規模也呈現上升趨勢。截至2020 年底,青海省服務業總產值為1 528.07 萬元,與2015 年相比,增長率為37.20%;青海省服務業就業人數5 年間共增長了26.53 萬人,增長率為64.39%[3]。

由此可見,把握時代發展新態勢,注入經濟發展新動能,發展數字經濟,是構建信息時代國家競爭新優勢的關鍵力。

3 數據來源與計算方法

3.1 指標體系的構建

本研究構建的評價指標體系主要由6 個一級指標、18 個二級指標組成。其中一級指標以效益、規模、潛力3 個領域主觀分析兩大系統發展近況;二級指標則選取收入、產量、產值、鄉鎮數、人口數等關鍵指標數據客觀測度兩業發展水平及耦合程度。評價指標體系見表1。

表1 農業與服務業融合對比效益評價指標體系

3.2 綜合發展評價模型

由于農業與服務業融合對比效益評價指標量綱有所差異,需要采取極差法對原始數據進行標準化處理。根據標準化后的數據運用熵值法算出指標權重,具體步驟如下。

1)計算第j項指標下第i個階段占該指標的比重,見下式。

2)計算第j項指標的熵值。

式中:k>0,與樣本數有關,一般令。

3)根據指標熵值,測算出指標權重,并利用線性加權法測算農業及服務業各自綜合發展水平指數。

3.3 耦合協調度評價方法

耦合協調度主要反映系統或要素之間相互作用、相互影響的程度。本研究主要利用耦合模型,通過初步融合、協調融合、拓展融合3 個階段來定量化分析農業與服務業的綜合協調水平,判斷兩業的具體融合程度。

根據耦合系數模型計算兩大系統的耦合度Cij,公式如下。

在此基礎上,引入耦合協調度模型計算兩大系統綜合協調指數與耦合協調度,模型如下。

參考耦合協調度評價標準測繪與空間地理信息[4],按照耦合協調發展程度大小,將農業與服務業融合發展水平劃分為不同層次和協調狀況:極度失調(0~0.09)、嚴重失調(0.10~0.19)、中度失調(0.20~0.29)、輕度失調(0.30~0.39)、瀕臨失調(0.40~0.49)、勉強協調(0.50~0.59)、初級協調(0.60~0.69)、中等協調(0.70~0.79)、良好協調(0.80~0.89)和優質協調(0.90~1.00)。

4 結果與分析

4.1 農業與服務業的綜合發展水平對比分析

通過計算結果得出,2015—2020 年,青海省農業與服務業的綜合評價指數Zij∈(0.106,0.450)。總體來看,農業與服務業綜合發展指數呈現上升的趨勢,兩業綜合發展態勢良好。2020 年青海省農業與服務業綜合發展指數達到峰值,分別為0.450、0.319,但指數峰值不高,仍有較大的發展空間。就服務業而言,總體發展水平穩步上升,但發展指數總體低于農業,綜合發展指數增幅略有下降,說明服務業發展水平有待提高;農業發展對硬性條件依賴性強,對于地處高原地區的青海省來說影響更大,導致農業綜合發展的質量與水平波動周期明顯。從青海省兩大產業的發展走勢來看,未來青海省農業與服務業發展水平會不斷提高,兩業融合環境下會產生新的發展方式。

4.2 農業與服務業耦合度分析

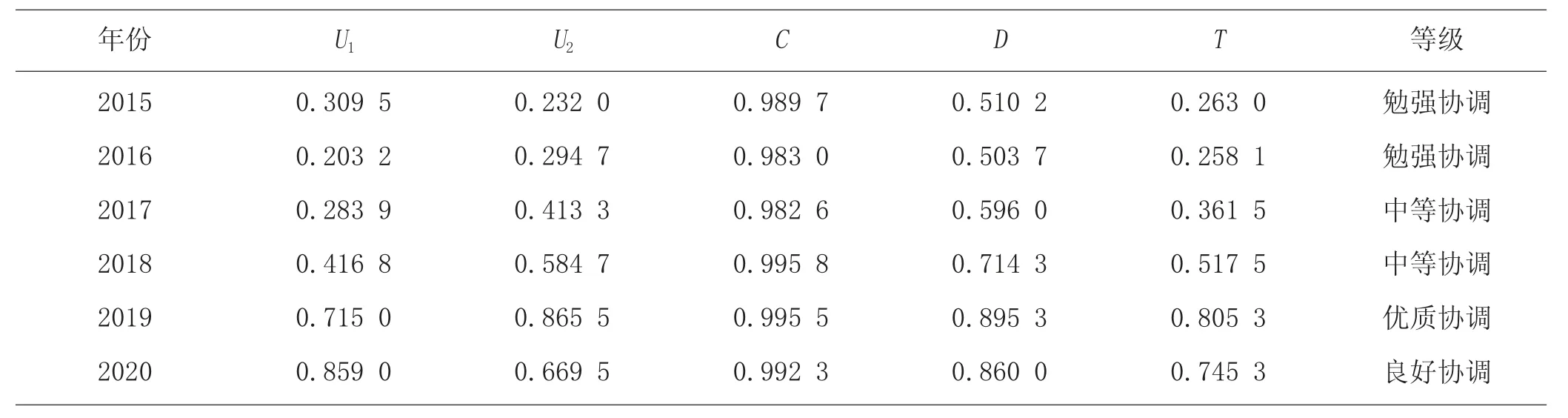

將基礎數據資料整理歸納后代入耦合度與耦合協調度的計算公式中,可以得到青海省農業與服務業耦合度C與耦合協調度D的計算結果,如表2 所示[5]。

表2 2015—2020 年青海省農業與服務業耦合協調度及評價

根據耦合協調度評定階段與劃分,結合青海省農業與服務業耦合協調度及評價,將青海省農業與服務業耦合協調過程劃分為3 個階段。起步階段(2015—2016 年),農業與服務業的耦合協調度位于0.50~0.59區間,屬于勉強協調,且符合處于初步融合的基本特征。協調融合階段(2017—2018 年),農業與服務業的耦合協調度上升速度加快,農業與服務業的耦合協調度由0.596 增加到0.714 3,同比增長了19.85%,使得兩大系統的協調融合度完成了從勉強協調到中等協調的轉變。拓展融合階段(截至2020 年底),農業與服務業的耦合協調度為0.86,與2019 年相比略有下降,但邁入了良好協調的階段。

綜上,截至2020 年底,青海省農業與服務業兩個子系統間耦合發展水平處于極高的階段,系統間相互協調發展表現為從瀕臨失調向良好協調發展轉化階段,青海省農業系統整體耦合協調發展呈現出較好的態勢。青海省服務業與農業融合發展特征同前文融合發展階段特征相符,在2020 年底,兩大系統的耦合協調度等級已經達到良好協調標準,與青海省提出的“1119”數字經濟發展促進體系關系密切,但相較于2019 年,耦合協調度略有下降,說明后期仍需致力于穩定發展。

5 數字經濟支持下青海省農業與服務業融合發展存在的問題

5.1 兩業融合期短

自2015 年中國信息通信研究院發布第一本《中國數字經濟發展白皮書》以來,數字經濟的巨大后發力引起了社會各界關注,但直至2019 年,青海省才開始為打造具有自身特色的數字經濟進行計劃與部署。可見,數字經濟在青海省的存期不足,與兩業的融合期短,導致兩業融合效益不高。

5.2 服務業助推力不足,農業發展無鮮明特色

服務業作為公認的三大產業中最具有發展潛力的產業,但在2015—2019 年,青海省服務業的綜合發展指數幾乎都低于農業。可見,青海省服務業助推力不足,綜合發展水平不高,后向發展力不強。加之青海省農業發展路徑、發展方向、農業技術等過多模仿其他地區,農業發展無鮮明特色,農產品無自身特定代名詞。

6 數字經濟支持下青海省農業與服務業融合發展對策建議

6.1 落實兩業融合政策計劃部署,加強對數字經濟發展的投入

政府應出臺相關財政政策和貨幣政策,創建兩業融合的良好環境,構建與完善數字經濟助推兩業融合發展體系,加快農業與服務業的深度融合步伐,找準兩業在現代經濟發展中的定位,著力構建兩業融合的專業化、標準化、智慧化、數字化新格局。

6.2 突出青海優勢,展現具有青海特色的兩業融合

隨著經濟發展水平的提升,數字經濟的發展空間正在被拓展,信息化水平、互聯網技術開始向各個產業不斷滲透、漸進協作,新型經濟形態開始在全國范圍內鋪展。青海省應審時度勢,主動爭趕數字經濟這趟快車,探求新路徑、謀求新發展。落實獨具青海特色的“1119”數字經濟發展促進體系,即一套“云上青海”數字經濟發展主構架、一個大數據產業園、一個產業集團、九大工程[6],這是青海省邁出發展數字經濟、突出兩業融合的關鍵性一步[7]。

6.3 夯實兩業發展基礎,減少兩業融合波動

青海省作為西北欠發達地區,其服務業后推力不足、發展水平滯后,很難以自身力量帶動其他產業快速發展,需要社會各界加強對農業與服務業的關注,重點加強對農業與資金的幫扶,合理有序地推進兩業融合的新型組織在青海省試點推廣,推動各個地區農業與服務業均衡融合發展,助力兩業融合相關經濟組織轉型升級[8]。