康復(fù)護理模式對改善腦卒中患者運動功能的效果

郭建華

(赤峰市醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)二科,內(nèi)蒙古 赤峰,024000)

作為臨床常見的腦血管疾病,腦卒中主要指的是各類因素所致的腦血管受損,致殘率、病死率高,在人類死亡病因中位居第三,成為威脅人類健康的多發(fā)病癥[1]。腦卒中發(fā)病機制復(fù)雜,考慮與高血壓、不良生活習(xí)慣、炎癥等多種因素有關(guān)[2]。隨著現(xiàn)代醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)的進步,腦卒中病死率有所降低,但部分患者經(jīng)過治療會遺留偏癱后遺癥,患肢需要長時間制動,容易引起肌肉痙攣、關(guān)節(jié)痙攣等,使得患者正常活動功能受限、運動功能及自理能力下降,同時也為家庭及社會增加了一定的負擔(dān),如何改善患者運動功能、提升日常生活能力成為臨床探討的重點話題[3]。現(xiàn)代康復(fù)理念認為,早期開展康復(fù)護理能夠?qū)κ軗p腦組織功能重組與代謝起到促進作用,有利于肢體運動功能恢復(fù),改善神經(jīng)缺損狀態(tài)[4]。本研究收集赤峰市醫(yī)院2021年3月—2022年3月收治的100例腦卒中患者資料,探究康復(fù)護理模式的應(yīng)用效果,現(xiàn)報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取赤峰市醫(yī)院2021年3月—2022年3月收治的100例腦卒中患者,采用隨機數(shù)表法分為觀察組與對照組,每組50例。觀察組男32例,女18例;年齡40~75歲,平均年齡(58.19±6.32)歲;體質(zhì)量54~112 kg,平均體質(zhì)量(86.28±10.68)kg;病程 2~7年,平均病程(4.38±0.65)年。對照組男30例,女20例;年齡41~75歲,平均年齡(58.31±6.57)歲;體 質(zhì) 量 52~110 kg,平 均 體 質(zhì) 量(85.62±10.72)kg;病程2~7年,平均病程(4.27±0.61)年。兩組患者一般資料比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),有可比性。本研究得到赤峰市醫(yī)院醫(yī)學(xué)倫理委員會批準。所有患者對本研究知情同意并簽署知情同意書。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①腦卒中診斷參照《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》[5];②年齡40~75歲;③患者首次發(fā)病且處于穩(wěn)定恢復(fù)期,存在運動功能障礙;④患者交流無障礙,可配合研究;⑤資料齊全,無重大器質(zhì)性疾病。

排除標準:①合并精神類疾病者;②合并出血傾向患者;③意識模糊患者;④免疫功能異常或凝血障礙患者;⑤對康復(fù)護理方案不耐受者;⑥合并認知功能障礙者。

1.3 方法

對照組按照常規(guī)流程予以護理,遵照醫(yī)囑指導(dǎo)患者按時按量用藥,加強病情觀察與生命體征監(jiān)測,積極預(yù)防并發(fā)癥,防止院內(nèi)感染。對患者予以健康教育,做好良肢擺放,防止壓瘡。

觀察組予以常規(guī)護理聯(lián)合康復(fù)護理模式,具體如下:(1)心理護理。關(guān)注患者心理健康,掌握心理動向及情緒變化,給予關(guān)懷與健康指導(dǎo),掌握與患者溝通技巧,耐心傾聽患者訴求,疏導(dǎo)負性情緒。鼓勵患者積極參與感興趣的活動,轉(zhuǎn)移注意力。盡量將同類型疾病患者安排在同一病房,通過交談、分享疾病治療歷程,減輕心理壓力。(2)被動運動。患者治療期間保持正確臥位,對患肢進行內(nèi)翻、伸展訓(xùn)練,避免患肢過度屈曲,2 h更換一次體位。對患肢進行按摩,動作輕柔,指導(dǎo)患者保持放松,對于肌張力較低的肌群輕輕揉捏。指導(dǎo)患者床上翻身練習(xí),由臥位逐漸過渡到坐位,然后床邊坐起。(3)主動功能訓(xùn)練。對于恢復(fù)良好的患者可指導(dǎo)進行床下主動練習(xí),坐位過渡到床邊站立,借助拐杖或家屬、護理人員攙扶進行行走練習(xí)。待患者恢復(fù)到一定程度后可進行跨越障礙物練習(xí),或上下樓梯。上肢主要進行手部功能練習(xí),指導(dǎo)患者完成抓握訓(xùn)練,鍛煉手部關(guān)節(jié)靈活度。由粗放抓握過渡至細小的靈活訓(xùn)練,每次訓(xùn)練時間控制為30 min,3次/d。下肢訓(xùn)練時,指導(dǎo)患者患側(cè)下肢蹬圓木,促進肌力提升,站立時可結(jié)合患者功能恢復(fù)情況增加角度,由扶持站立過渡至徒手站立。步行練習(xí)時,指導(dǎo)患腿進行前后擺動,并配合屈膝、伸髖動作,患側(cè)負重向前、后一步,鍛煉平衡能力。(4)良肢位擺放。①健側(cè)臥位。指導(dǎo)患者保持全身心放松,在頭部下墊一軟枕,抬起肩胛骨,適當(dāng)前伸上肢,屈曲肩關(guān)節(jié),以90°為宜,指導(dǎo)患者患側(cè)肢體放于上方,健側(cè)在下,伸展下肢,鍛煉髖關(guān)節(jié),膝關(guān)節(jié)鍛煉方式主要為屈曲練習(xí)。②患側(cè)臥位。患者可根據(jù)自身情況隨意擺放頭部,屈曲上頸段,可在后旋軀干位置加軟枕起到支撐作用,對肩關(guān)節(jié)進行90°屈曲練習(xí),腕部自然伸直,手背朝下。與此同時屈曲膝關(guān)節(jié),以90°為宜。③床上坐位。坐起時,屈曲髖關(guān)節(jié)90°,軀干后墊軟枕予以支撐,使得軀干可直立。將膝蓋屈曲60°。(5)移乘練習(xí)。將輪椅斜向以健側(cè)對著床,剎閘,健側(cè)手支撐站起,再用健側(cè)手扶床,邊轉(zhuǎn)身邊坐下,將輪椅放置床邊健側(cè),相反動作可以坐回輪椅。(6)日常生活活動能力訓(xùn)練。鼓勵患者參與到力所能及的事物及活動中,指導(dǎo)患者自行完成穿衣、洗漱、進食等日常生活活動,提升肌肉與關(guān)節(jié)協(xié)調(diào)能力。護理人員要關(guān)注患者的進步與變化,鼓勵和肯定患者的表現(xiàn)。

1.4 觀察指標

評估患者運動功能(FMA評分)、平衡能力(BBS)、六分鐘步行測試(6MWT)、神經(jīng)功能(NIHSS評分)、改良Barthel指數(shù)(MBI)在護理前后的改善程度,調(diào)查患者滿意度。①FMA評分評估內(nèi)容為上肢功能(66分)與下肢功能(34分),總分100分,高分值表示肢體功能恢復(fù)更好[6]。②BBS量表用于對患者平衡能力的評估,共包括14個項目,按照0~4分評分,分值0~56分,高分值表示更好的平衡能力。③6MWT用于對患者步行耐力的評估,數(shù)值越大表示耐力越好[7]。④神經(jīng)功能缺損評分參照NIHSS量表,分值為0~42分,高分值代表更為嚴重的神經(jīng)功能損傷程度[8]。⑤MBI評估主要包括進食、洗澡、個人衛(wèi)生、穿衣等11個條目,每項對應(yīng)完全獨立、少量幫助、中等幫助、大量幫助、完全依賴5個選項,總分值為100分,≥60分表示生活基本自理,41~59分表示中度功能障礙,生活需要幫助,21~40分表示重度功能障礙,生活依賴明顯,≤20分表示生活完全依賴[9]。⑥患者滿意度評估。采用赤峰市醫(yī)院自擬問卷,采用1~5分賦分方法對20個問題進行賦分,滿分100分,包括≥80分(十分滿意)、60~79分(基本滿意)、<60分(不滿意)三個級別,護理滿意度=(十分滿意+基本滿意)例數(shù)/總例數(shù)×100%。問卷信度0.846,效度0.793。

1.5 統(tǒng)計學(xué)分析

將研究獲得的計數(shù)資料、計量資料應(yīng)用SPSS 22.0軟件進行統(tǒng)計學(xué)處理,計數(shù)資料表示方法[n(%)],行χ2檢驗;計量資料表示方法為(±s),行t檢驗。P<0.05表示差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

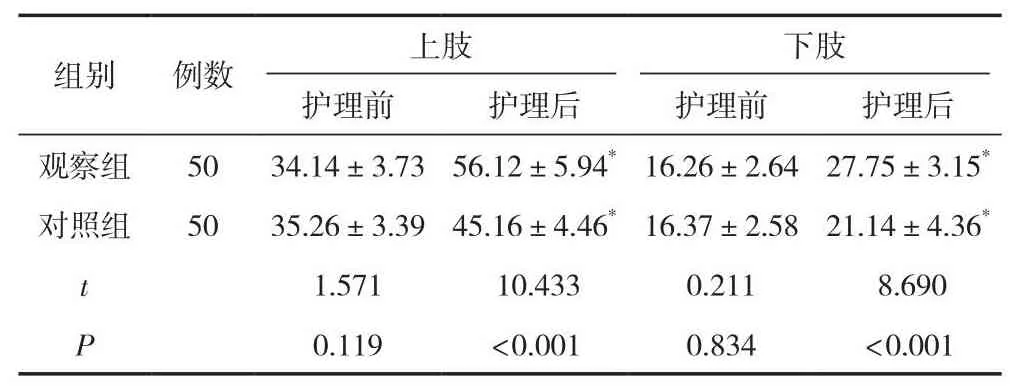

2.1 兩組FMA評分比較

護理后兩組上肢、下肢FMA評分均高于護理前,并且觀察組均高于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組FMA評分比較 (±s,分)

表1 兩組FMA評分比較 (±s,分)

注:與同組護理前比較,*P<0.05。

組別 例數(shù) 上肢 下肢護理前 護理后 護理前 護理后觀察組 50 34.14±3.73 56.12±5.94*16.26±2.64 27.75±3.15*對照組 50 35.26±3.39 45.16±4.46*16.37±2.58 21.14±4.36*t 1.571 10.433 0.211 8.690 P 0.119 <0.001 0.834 <0.001

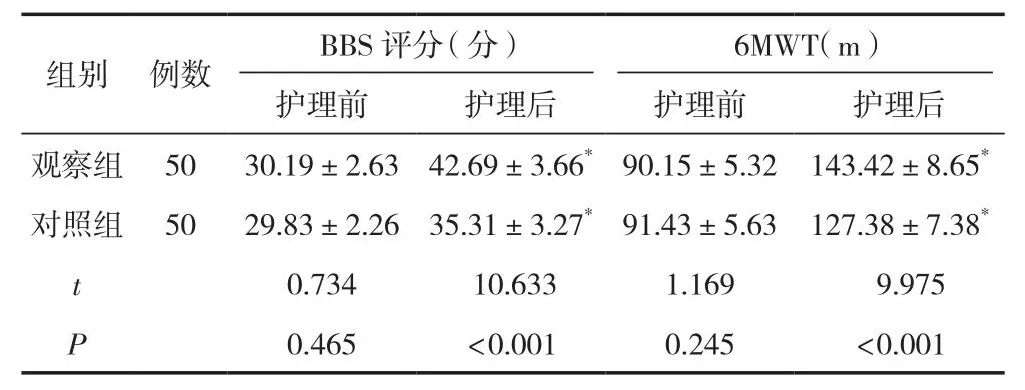

2.2 兩組BBS評分、6MWT比較

護理后,兩組BBS評分、6MWT試驗結(jié)果均提高(P<0.05),觀察組提高更明顯,與對照組比較差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組BBS評分、6MWT比較 (±s)

表2 兩組BBS評分、6MWT比較 (±s)

注:與同組護理前比較,*P<0.05。

組別 例數(shù) BBS評分(分) 6MWT(m)護理前 護理后 護理前 護理后觀察組 50 30.19±2.63 42.69±3.66*90.15±5.32 143.42±8.65*對照組 50 29.83±2.26 35.31±3.27*91.43±5.63 127.38±7.38*t 0.734 10.633 1.169 9.975 P 0.465 <0.001 0.245 <0.001

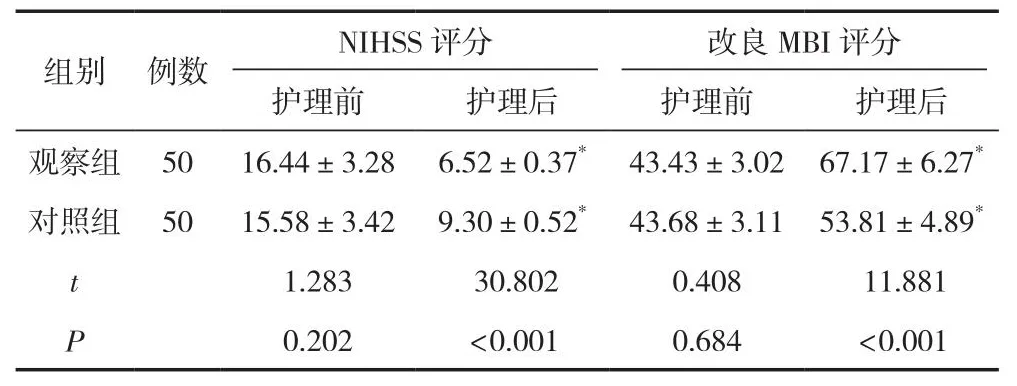

2.3 兩組NIHSS評分、改良MBI評分比較

護理后,兩組NIHSS評分低于護理前,改良MBI評分高于護理前,且觀察組均優(yōu)于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組NIHSS評分、改良MBI評分比較 (±s,分)

表3 兩組NIHSS評分、改良MBI評分比較 (±s,分)

注:與同組護理前比較,*P<0.05。

組別 例數(shù) NIHSS評分 改良MBI評分護理前 護理后 護理前 護理后觀察組 50 16.44±3.28 6.52±0.37* 43.43±3.02 67.17±6.27*對照組 50 15.58±3.42 9.30±0.52* 43.68±3.11 53.81±4.89*t 1.283 30.802 0.408 11.881 P 0.202 <0.001 0.684 <0.001

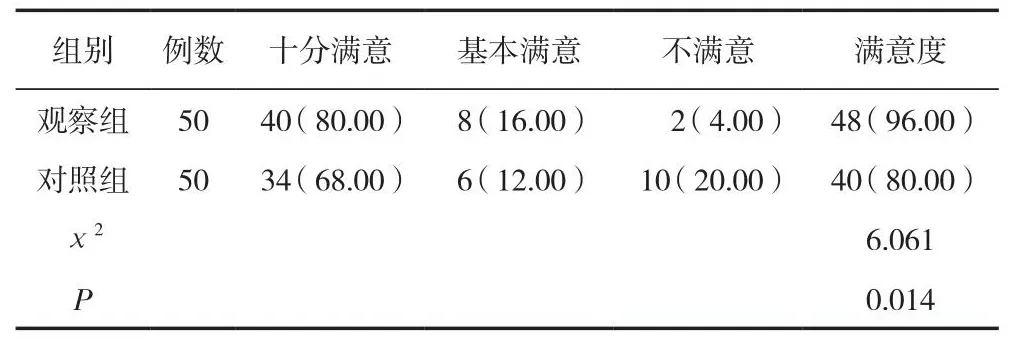

2.4 兩組滿意度比較

觀察組患者滿意度較對照組高,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組滿意度比較 [n(%)]

3 討論

以往研究發(fā)現(xiàn),腦卒中患者多伴隨運動神經(jīng)元損傷,腦血管破裂后血液無法順利進入腦部,導(dǎo)致顱內(nèi)缺氧,產(chǎn)生乳酸,使得腦細胞生存環(huán)境受到影響,誘導(dǎo)腦部神經(jīng)細胞死亡,引起運動障礙[10-12]。臨床強調(diào)針對腦卒中患者除常規(guī)治療外,予以護理干預(yù)對促進患者運動功能恢復(fù)是關(guān)鍵。

傳統(tǒng)護理模式下對腦卒中患者的護理主要集中在疾病本身,通過病情觀察、疾病監(jiān)測等評估患者潛在風(fēng)險,預(yù)防并發(fā)癥,促進患者臨床康復(fù)。但該護理模式缺乏針對性與目的性,在患者運動功能恢復(fù)方面作用有限。近年來研究提出,早期予以康復(fù)護理不僅能夠促進神經(jīng)細胞再生,而且可使患者肢體功能恢復(fù)獲益,進一步挖掘器官潛能,建立腦部側(cè)支循環(huán),實現(xiàn)中樞神經(jīng)系統(tǒng)重塑[13]。作為一種新型護理模式,康復(fù)護理集中了康復(fù)醫(yī)學(xué)與護理學(xué)的優(yōu)勢,在護理工作中由康復(fù)醫(yī)師與護士配合,結(jié)合患者實際情況制訂相應(yīng)的康復(fù)訓(xùn)練計劃,在預(yù)防殘疾、促進各項功能恢復(fù)、增強預(yù)后方面有著突出的作用。以往有學(xué)者在研究中發(fā)現(xiàn),康復(fù)訓(xùn)練有利于實現(xiàn)大腦側(cè)支循環(huán)的建立,可激活患側(cè)大腦,促進樹突發(fā)育,加快大腦皮質(zhì)血管的生成,有利于改善肌張力,提高運動功能[14-15]。

本研究觀察組患者應(yīng)用康復(fù)護理模式,患者FMA評分護理后顯著提升,與對照組相比,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),體現(xiàn)了該護理模式對改善患者運動功能方面的作用。心理疏導(dǎo)能夠?qū)颊邏毫︶尫拧⑼纯嗟南鸬揭欢ǖ拇龠M作用,有利于患者將消極心理轉(zhuǎn)化為積極情緒,提高康復(fù)訓(xùn)練依從性[16]。腦卒中早期康復(fù)護理以被動訓(xùn)練為主,通過翻身、按摩,能夠促進患者肌力提升,有利于鍛煉平衡能力與控制能力[17]。主動訓(xùn)練通過對患肢殘余肌能的系統(tǒng)化訓(xùn)練,可對肢體活動功能起到調(diào)節(jié)作用,促進關(guān)節(jié)活動度與肌肉能力的恢復(fù),進而對患者運動功能、日常生活能力起到提升作用[18]。良肢擺放主要目的是維持肢體良好功能,將肢體擺放為術(shù)式體位或姿勢,能夠緩解肢體緊張狀態(tài),保持肌肉放松,在預(yù)防肢體殘障的同時,加快運動功能恢復(fù)。移乘訓(xùn)練著重訓(xùn)練從床上-輪椅、輪椅-床上,為今后更全面的康復(fù)訓(xùn)練做好準備。本研究兩組患者護理后BBS評分、6MWT均改善,且觀察組改善幅度更大,提示康復(fù)護理模式對患者運動能力、平衡能力的提升作用。康復(fù)護理旨在通過肢體功能鍛煉對神經(jīng)元產(chǎn)生刺激,加快神經(jīng)元再生及大腦皮層神經(jīng)功能的恢復(fù),有利于日常生活能力提升[19-20]。本研究觀察組NIHSS評分及改良MBI評分改善較對照組明顯,且觀察組滿意度達到96.00%,提示該護理模式在改善神經(jīng)缺損、提升日常生活能力方面的效果更為突出。本研究就康復(fù)護理方案實施要點及效果進行了匯報,但病例少、隨訪時間有限,可能有所偏倚,后續(xù)仍需大樣本研究,挖掘其臨床價值。

由上可知,腦卒中患者采用康復(fù)護理模式,有利于患者運動功能、日常生活活動能力的改善,提升患者平衡能力,且可促進神經(jīng)功能恢復(fù),患者對該護理模式滿意、認可,可在臨床應(yīng)用。