每日目標化臨床護理路徑結合康復護理預防冠心病介入術后深靜脈血栓的分析

胡培磊

(利津縣中心醫院內科,山東 東營,257400)

冠心病是常見的心血管疾病,在中老年群體中的發病率明顯高于其他群體。而冠心病發病后若不及時進行救治,會導致心肌梗死、心力衰竭等并發癥發生,病死率極高。冠心病發病后盡早進行治療,能夠避免造成嚴重的后果[1]。介入術是采用機械導管疏通狹窄或者閉塞的冠狀動脈,促使其盡快疏通的治療方法。介入術治療可在短時間內改善心肌血流灌注,且對患者的機體損傷小,具有術后恢復快的特點。但是在介入手術操作過程中,有引發血管內皮損傷導致血小板聚集,誘發局部血栓的風險。因而采取有效的護理干預,能夠預防深靜脈血栓等并發癥發生風險,提升術后康復效果。在20世紀80年代,美國開始致力于在保證治療效果的基礎上,盡量縮短住院時間,減少住院費用的研究。每日目標化作為一種醫療工具,在重癥監護室及兒科病房中廣泛應用,通過以表格及清單形式將預期達到的目標提前列出[2]。每日目標化的目的是保證團隊成員能夠提前預知需要達到的當日目標,能夠改善預后,達到保證醫療安全的目的。本研究對利津縣中心醫院2019年8月—2021年7月收治的采取介入術治療的70例冠心病患者納入研究。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年8月—2021年7月利津縣中心醫院收治的采取介入術治療的70例冠心病患者作為研究對象,按照隨機抽簽法將患者分為觀察組和對照組,每組35例。觀察組男20例,女15例;年齡42~68歲,平均年齡(56.82±4.51)歲;病程1~10年,平均病程(5.20±1.20)年;發病原因:急性心肌梗死25例,不穩定性心絞痛10例;學歷:小學及以下10例,初高中20例,大專及以上5例。對照組男23例,女12例;年齡44~70歲,平均年齡(56.68±4.24)歲;病程1~12年,平均病程(5.60±1.40)年;發病原因:急性心肌梗死27例,不穩定性心絞痛8例;學歷:小學及以下12例,初高中18例,大專及以上5例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性。本研究通過利津縣中心醫院醫學倫理委員會審核批準。患者及家屬對研究知情同意,自愿簽署知情同意書。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①符合世界衛生組織的冠心病診斷標準者;②經冠狀動脈造影檢查確診者;③冠狀動脈狹窄程度≥75%者;④符合介入術治療指征者。

排除標準:①合并其他嚴重器質性疾病者;②認知及精神障礙者;③合并嚴重術后并發癥者。

1.3 方法

對照組實施常規護理干預。關注患者圍術期生命體征,及時發現患者異常情況。指導患者保持合理飲食及生活習慣,根據其實際情況做好相關康復訓練計劃,從而提升康復效果。

觀察組在對照組基礎上采取每日目標化臨床護理路徑干預及康復護理。(1)開展業務培訓。組織科室護理人員進行3個月的冠心病介入術治療相關知識及操作技能的培訓。(2)實施計劃。①入院當天。向患者介紹病房環境,指導患者完善各項檢查。向患者介紹冠心病發病過程,進行心肌梗死相關知識的指導,做好患者生命體征、心理狀態、發病表現及機體營養水平的評估。使患者充分了解疾病知識,并準確的把握患者生命體征變化。②入院第2天。向患者講解各種術前檢查的作用,指導患者積極配合治療。保證患者及家屬充分了解輔助檢查的地點,明確檢查的意義,做好相關的配合。③入院第3天。向患者介紹介入術治療的相關知識,指導患者進行造影劑皮試。保證患者充分了解介入術治療流程及目的,保證患者造影劑皮試的依從性。④入院第4天。次日患者開展手術治療,進行術后并發癥宣教。保證患者及家屬充分了解冠心病介入術治療后可能出現的并發癥,了解術后注意事項。⑤入院第5天。進行術后用藥知識的宣教,指導患者如何進行自我護理。保證患者及家屬能夠充分掌握術后使用藥物的名稱及藥理、不良反應。⑥術后第6天。對患者進行冠心病高危因素及患者本身可能出現的高危因素的指導,告知控制的策略。保證患者及家屬充分掌握術后相關的高危因素,并能夠自我管理,掌握簡單的應對技巧。⑦入院第7天。指導患者術后需戒煙戒酒,并保持健康飲食習慣,做好術后運動宣教。為患者制訂個體化的術后康復計劃。保證患者及家屬保持良好的生活習慣、運動習慣及飲食習慣。⑧入院第8天。指導患者做好出院前的準備,做好出院后相關事項的指導。保證患者及家屬在出院后均能夠掌握正確的自我護理方法。在患者出現身體不適及生命體征異常后,能夠及時入院檢查。(3)康復護理。①指導患者開展預防性鍛煉。協助患者將穿刺肢體稍抬高30°,避免下垂。術后1 h進行穿刺肢體皮溫、色澤及指腹張力等觀察,間隔15 min觀察1次。并叮囑患者在術后2 h內做屈腕動作。腕關節在術后制動4~6 h。制動期間指導患者進行手指關節活動訓練。術后8 h可指導患者將壓迫器拆除,促使靜脈回流。術后24 h開展橈動脈皮溫及脈搏、色澤的觀察。術后1~3 d禁止在患肢進行靜脈輸液及測量血壓等操作。②指導患者進行踝關節訓練。患者保持坐位或者平臥位,大腿放松,做踝關節跖屈訓練,以小角度開始,將腳尖上勾,盡量向著身體,保持10 s后放松。再朝下做踝關節背伸訓練,腳尖朝下,保持10 s后進行踝關節屈伸訓練。指導患者做環繞運動,進行踝關節跖屈、背伸、內翻、外翻運動,交替進行順時針及逆時針練習。③在術后進行深靜脈血栓發病風險評估。高風險患者采取充氣加壓治療儀訓練,以促使深靜脈血液回流,防止血液淤滯。在患者術后下床活動及動脈鞘管拔出后,按壓穿刺部位30 min徹底止血。后采用彈力繃帶加壓包扎,使用紗布壓迫6~8 h。叮囑患者術后術側肢體需制動24 h,注意觀察切口是否有滲血及淤血。術后注意進行足背動脈搏動情況的評估,防止壓迫過度影響下肢血液循環。

1.4 觀察指標

①比較兩組患者穿刺肢體腫脹程度(測量肢體穿刺前后直徑)及住院時間;②比較兩組患者術后并發癥發生情況,包括術后深靜脈血栓、疼痛、心律失常、血腫、血管迷走神經反射、心力衰竭;并發癥發生率 =(術后深靜脈血栓+疼痛+心律失常+血腫+血管迷走神經反射+心力衰竭)例數/總例數×100%;③比較兩組患者生活質量,以SF-36生活質量量表評估,總評分100分,評分與生活質量成正比[3-4]。

1.5 統計學分析

2 結果

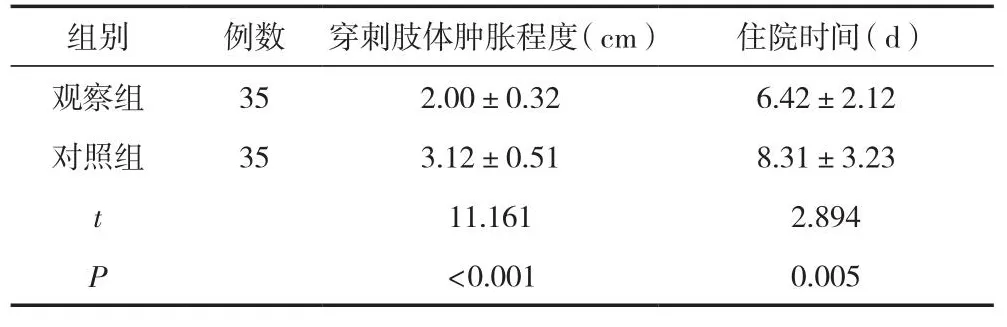

2.1 兩組患者穿刺肢體腫脹程度及住院時間比較

觀察組患者術后穿刺肢體腫脹程度低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);觀察組患者住院時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者穿刺肢體腫脹程度及住院時間比較 (±s)

表1 兩組患者穿刺肢體腫脹程度及住院時間比較 (±s)

組別 例數 穿刺肢體腫脹程度(cm) 住院時間(d)觀察組 35 2.00±0.32 6.42±2.12對照組 35 3.12±0.51 8.31±3.23 t 11.161 2.894 P <0.001 0.005

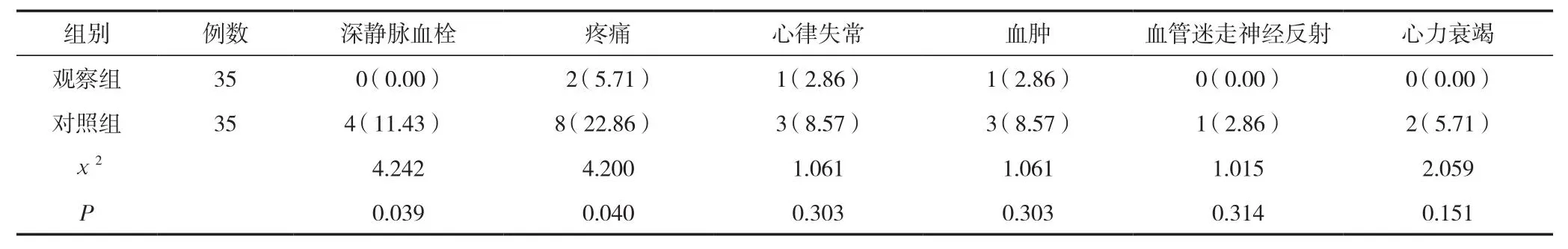

2.2 兩組患者并發癥發生情況比較

術后,觀察組深靜脈血栓及疼痛發生率均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組心律失常、血腫血管迷走神經反射、心務衰竭發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組患者并發癥發生情況比較 [n(%)]

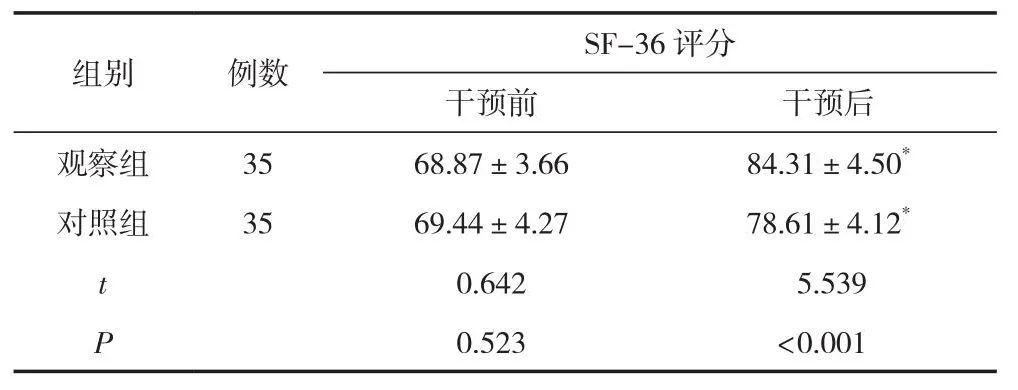

2.3 兩組患者生活質量比較

干預前,兩組患者生活質量評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,觀察組SF-36評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者生活質量比較 (±s,分)

表3 兩組患者生活質量比較 (±s,分)

注:與同組干預前比較,*P<0.05。

組別 例數 SF-36評分干預前 干預后觀察組 35 68.87±3.66 84.31±4.50*對照組 35 69.44±4.27 78.61±4.12*t 0.642 5.539 P 0.523 <0.001

3 討論

經皮冠狀動脈介入治療是一種創傷性治療方式,術中操作損傷可引發術后深靜脈血栓等并發癥[5-6]。為確保介入術后患者能夠順利康復,需要輔以有效的護理干預。

3.1 每日目標化臨床護理干預及綜合康復護理干預的實施內容

每日目標化臨床護理干預,是一種根據住院時間開展的護理干預方式,可通過制訂每天的護理目標及護理內容,將其切實實施在臨床護理中,達到既定的目標[7]。每日目標化臨床路徑護理對患者的生命體征、情緒、疾病表現及營養狀況進行評估,以此來制訂護理干預內容[8]。本研究采取每日目標化臨床護理路徑干預,充分保證每天對患者開展健康教育及相關手術圍術期知識的指導,能夠提高患者對自身疾病的了解,其自我護理能力也得到提高,康復訓練的依從性高,可獲得較好的預后[9]。對于患者術后可能發生深靜脈血栓的情況,在術后開展了綜合康復護理干預。主要從踝關節跖屈、背伸、內翻、外翻入手,降低血液淤滯程度,從而保證下肢血流暢通,避免深靜脈血栓發生。觀察足背動脈搏動情況,做好客觀評估。在術后壓迫止血過程中,避免過度壓迫造成下肢血液循環受阻。

3.2 每日目標化臨床護理干預及綜合康復護理干預可降低肢體腫脹程度

本研究結果顯示,觀察組術后穿刺肢體腫脹程度低于對照組,住院時間短于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。說明相比常規護理干預,每日目標化臨床護理路徑干預在實施前做好護理人員的充分培訓,可保證護理方案更具針對性,能夠滿足不同患者的需求,提高患者配合度、最終降低穿刺肢體腫脹程度縮短住院時間。在每日目標化臨床護理路徑干預基礎上,本研究還開展了康復護理干預,針對患者對術后深靜脈血栓知識不了解的情況,對其開展相關疾病及預防知識的講解,逐漸提升患者對疾病的認知[10]。

3.3 每日目標化臨床護理干預及綜合康復護理干預可降低術后深靜脈血栓等并發癥發生率

觀察組術后深靜脈血栓及疼痛發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),其他術后并發癥與對照組比較,差異無統計學意義(P<0.05)。這一研究結果說明在每日目標化臨床護理路徑及綜合康復護理的干預下,患者對術后深靜脈知識的了解程度不斷提升,能夠積極配合介入術治療,從而提升手術效果,減少術中損傷。通過每天進行相關知識的宣教,可保證患者逐漸掌握術后深靜脈血栓的預防知識,做好相關的管理,避免深靜脈血栓發生[11]。從康復護理的角度出發,術后對患者患肢皮溫及脈搏等指標進行密切關注,有助于提升患者患肢活動的力度,避免長期血液不流通引發下肢靜脈血栓。下肢發生腫脹的風險降低,也有助于患者進一步進行下床活動等訓練,降低深靜脈血栓發生風險[12]。

3.4 每日目標化臨床護理干預及綜合康復護理干預可提升患者生活質量

觀察組患者術后生活質量評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。說明患者經過確定每日護理目標,開展康復護理,能夠促使其術后心理、生理需求得到滿足,軀體功能恢復,并發癥發生率低,因而整體生活質量也得到提升。

綜上所述,在冠心病介入術治療患者中開展每日目標化臨床護理路徑干預,可保證患者患肢血液循環正常,降低深靜脈血栓發生風險,獲得較好的康復效果。