作業設計之“深耕細作”

孫麗莉

“哎呀,大家看,這個孩子太厲害了,竟然結合疫情防控改編了歌詞!”“大家再看這個,這孩子太暖心了吧!”徐老師激動地夸贊著學生們的作業。

疫情期間,徐老師看到一小區物業的告知,這則告知借用葉挺將軍很有名的一首小詩《囚歌》而作。徐老師便計上心來,給學生布置了這樣的作業:

1.擬寫一條適合懸掛在校園中的疫情防控宣傳告知或標語。

2.擬寫一首小詩,表達當下的心境。

因為貼近生活,應時應景,學生有內容可寫,有情感可傾訴,于是不少學生的作業或妙語連珠,或溫暖人心。

布置作業是讓老師煞費腦筋的一件事。作業的內容、形式、作業量的控制、作業的處理與反饋……做好這些不僅需要經驗,更需要藝術。語文學科具有工具性和人文性相統一的基本特點,語文作業的設計和教師的教學理念密切相關。尤其在“雙減”背景下,教師不能讓學生“談語文作業色變”。作業應該“少”而“精”,“趣”而“新”。“語文的外延與生活的外延相等”,設計作業時,徐老師嘗試把課堂與生活銜接起來,引導學生關注社會,感悟生活,書寫生活。

返校后,徐老師在課堂上分享了這些精彩的作業,并根據學生的作業,制作成海報、標語在校園內展示。這既調動了學生對語文學習的積極性,又加深了學生對生活、生命的思考與感悟。作業設計上的“深耕細作”,讓徐老師和學生收獲了驚喜、感動和溫暖。

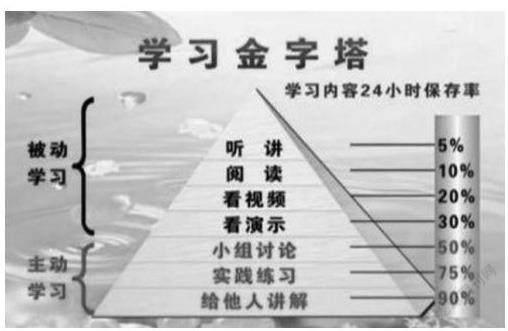

在教育教學中,筆者始終秉持“以生為本”“全人教育”的理念,堅持“助人自助”“授人以魚,不如授人以漁”的教學方式,注重從細節處培養學生的能力。筆者時常思考:為何有的學生安靜地聽課卻始終考不好?如何讓學生高效地學習?如何提升學生的學習力?帶著這樣的“學生發展”問題,筆者反復思索,深入探究,直至接觸了“學習金字塔”(見下圖),才豁然開朗。

于是,在平時的語文教學中,筆者根據“學習金字塔”原理,組織“你聽我講大家學”學習活動,即讓學生講給學生聽,學生講給老師聽,學生講給家長聽。這種學習方式激發了學生主動學習語文的熱情。

近幾年,受疫情影響,學生經歷了線上學習。筆者隔著屏幕,發出疑問:學生聽課會是什么樣的狀態?有家長的陪伴、監督嗎?有美食在旁誘惑嗎?教師如何能“抓住”學生的心呢?如何讓學生之間相互“看到”并相互影響呢?筆者思來想去,決定采用“你聽我講大家學”的學習方式。

筆者先招募首批“小老師”,指導他們每天將網課的學習內容細化、整理、創新,形成文字稿,分享到班級群里。“小老師”也可以把知識要點錄成語音分享給同學們。“小老師”除了整理知識點,還要承擔“答疑”和“講解”的任務。經過首批“小老師”的示范,其他同學很快熟悉了這種線上學習方式,躍躍欲試。那段時間,學生不再覺得線上語文課單調無趣,聽課、寫作業狀態積極。

為了讓“小老師”更多地被大家“看到”“學到”,筆者又策劃了一個新項目——“我思故我在”,即讓“小老師”寫出整理知識點過程中的心得體會。下面是兩名同學的“我思故我在”。

學生A:“我思故我在”之《土地的誓言》

1.本課知識點比較瑣碎,多而雜。認真梳理過一遍后,這些知識點在我腦海中逐漸清晰,我建立起了比較系統的知識結構。

2.在梳理知識點的過程中,我更加體會到多角度答題和看清題型再答題的重要性。

3.認真聽課,整理資料,讓我明白如何透過文字表層體會作者想要表達的思想情感。

4.我發現,本文的關鍵詞、關鍵句就像一把鑰匙,通過它們,我們能準確把握文章的中心。

學生B:“我思故我在”之《老山界》

從下午兩點開始,我就坐在書桌前整理《老山界》的知識點,直到五點才完成。將近三個小時的整理過程很艱辛。

1.作為“小老師”,首先自己要對本文的知識點很熟悉,這是歸納總結的前提。因此,我聽課時非常投入,生怕漏掉重要的知識點,并且把老師的講解詳詳細細記錄下來。

2.聽完課后,我對本課的筆記進行分類歸納,形成知識板塊。

3.結合知識板塊,我設計了思維導圖,把梳理后的知識點逐一填進去,并且用不同色彩進行標注。

整理完知識點,我幾乎“累癱”在書桌前,然而,累并快樂著,因為幾天前陌生的一篇文章,現在我再熟悉不過了,文中那些零零散散的知識點在我腦子里長成了“參天大樹”,脈絡清晰。滿滿的成就感!與此同時,我真想給老師一個擁抱,從備課到講課,不僅是腦力活,還是個體力活兒。今天我算是深切地體驗了一下老師的不易。希望所有同學都能珍惜老師及“小老師們”的資源分享。

看到學生的小結,筆者心中頓覺溫暖,因為“被看見”“被理解”。學生在總結的過程中能對老師的工作感同身受,還將自己的體會傳達給其他同學,不僅有知識的分享,還有情感的連接。這怎能不讓人溫暖?

在語文教學與作業設計之旅中,我愿繼續深耕細作,和可愛的學生們一起享受成長,豐盈生命,溫暖課堂!

(作者單位:江蘇省南京市第二十九中學致遠初級中學)