有效運用評價結果,支持幼兒種植活動中深度學習的實踐探索

【摘要】大自然相當于一間沒有屋頂的教室,幼兒園的種植區相當于一個縮小版的大自然。文章以深度學習理論為基礎,針對幼兒園種植區評價量表數據和幼兒日常種植情況反映出的問題,結合“大班蘿卜種植記”案例,探索種植勞作和探究自然活動中運用評價結果支持幼兒的深度學習的策略。

【關鍵詞】幼兒園;種植活動;深度學習;評價

作者簡介:楊瑩(1989—),女,福建省廈門市五緣第二實驗幼兒園。

陳鶴琴先生說:“大自然、大社會都是活教材。”開展種植活動為幼兒與自然進行親密“對話”創造了機會。幼兒在播種、管理、收獲等一系列活動中不僅可以看到植物的生長全過程,萌發探究自然的興趣,獲得種植的直接經驗,培養觀察、實踐操作等方面的能力,還有助于形成關愛自然、熱愛勞動以及珍惜糧食等良好品質。種植活動除具有自然屬性外,還是一種具有教育屬性的活動。在觀察和探究自然的活動中,教師需要為幼兒創設天然的問題情境,讓幼兒經歷“發現問題—探索問題—解決問題—總結經驗”的過程,在此過程中實現深度學習。

一、概述

(一)幼兒種植活動的定義

幼兒園里的種植活動不同于傳統教學活動,它是指幼兒在開放的自然環境中,通過播種、管理、觀察、照料、收獲等一系列活動與自然親密“對話”,進而激發親近自然、關愛生命之情,獲得關于植物的直接經驗并提高探究自然的能力的活動。

(二)幼兒深度學習的定義與特征

幼兒深度學習是指幼兒在與周圍環境積極互動并主動探究的過程中習得新知識,同時將新知識遷移運用到不同情境中,從而提升問題解決能力,發展高階思維的一種學習方式[1]。幼兒深度學習的特征表現為以下幾個方面。

第一,積極情緒下的高度投入活動。其中,高度投入的既包括情感、動機、興趣、時長等非智力因素,也包括思維、觀察、注意力等智力因素。

第二,敢于質疑的批判精神。幼兒不只停留在“知道、了解”的淺層狀態,還能敢于質疑,形成對知識的自我理解。

第三,知識的遷移與運用。幼兒在不同情境中遷移運用所學的認知經驗與技能,從而真正解決問題。

第四,知識體系的有機整合。幼兒能有機整合新舊知識,形成知識體系。

第五,解決實際問題的能力。

第六,組建協作共同體。幼兒能通過與他人的思維碰撞建構新知,實現自我成長。

(三)幼兒種植活動與幼兒深度學習的關系

幼兒在種植活動中,需要有規律地定時、定量、定性地進行植物觀察活動,并針對發現的問題進行分析、猜想、驗證和事后反思,這與深度學習提倡的學會思考、學會學習的精神不謀而合。幼兒的種植活動所培養的探究意識和探究能力也與深度學習相輔相成、相互促進。

二、幼兒種植活動中深度學習的問題

一學期下來,筆者通過分析量表數據并結合幼兒種植活動的日常開展情況發現,幼兒在種植活動中的深度學習存在如下問題。

(一)有意注意時間較短,興趣減退速度快

筆者在對本班32名幼兒的種植活動進行學期終結性評價時發現,興趣指標水平為Ⅰ至Ⅳ(層次由深到淺)的幼兒人數及其占比如表1所示。其中的共性問題表現為:大多數幼兒雖然喜歡且能主動參與觀察、記錄、種植、照料植物等活動,但注意力集中的時間較短,易受周圍環境干擾,探究興趣減退速度快。

(二)在活動選擇中從眾,探究的目的性不強

筆者經訪談和定點觀察發現,部分幼兒之所以選擇進行種植活動,并不是因為自己對某種植物、自然現象感興趣或有疑問,而是因為存在從眾心理,跟隨其他幼兒的選擇,于是他們在活動過程中時常無所適從,難以真正地投入活動中。

筆者在觀察中還發現,部分幼兒在參與種植活動時行為較隨意,缺乏目的性。比如,有的幼兒雖然在做記錄,但記錄的內容缺乏針對性、連續性,或與植物觀察探究無關;還有一些幼兒雖然會簡單使用放大鏡和尺子等工具,但并不明確自己要用這些工具做什么。

(三)遷移運用能力較弱

筆者在觀察中發現,絕大多數幼兒的遷移運用能力較弱,在遇到新問題時或在沒有筆者提示的情況下,會習慣性地把熟悉的經驗做法應用到新情境中去,但當被問到這么做的理由時,他們并沒有覺察出新舊情境之間的不同,往往會說這是自己的習慣性做法。比如,當得知需要為天空農場里的番茄、絲瓜和辣椒搭架子時,有的幼兒未了解清楚這些蔬菜需要搭什么樣的架子、架子的功能有哪些、要用什么材料來搭,就直接將之前搭建葡萄架的方法經驗遷移運用到當前需要搭建的架子上。

(四)問題解決能力有待提高

一部分幼兒在遇到問題時表現出對大人較強的依賴性,缺乏主動解決問題的意識。例如,在采摘高處的被網格架擋住的百香果時,有的幼兒直接選擇求助教師或保安叔叔,還有一些幼兒在使用幾種工具采摘失敗后便放棄了。

此外,在實驗活動中,幼兒普遍難以圍繞問題,按“合作制訂實驗計劃—收集信息—持續觀察—合理猜想—科學驗證”的步驟開展活動,常常半途而廢,很少有幼兒能堅持并最終獲得有價值的結果。

三、促進幼兒在種植活動中深度學習的有效策略

針對上述問題,筆者將“大班蘿卜種植記”作為案例,著眼幼兒發展,從幼兒深度學習的角度出發,通過對比評價量表的數據,探索如何支持幼兒在種植活動中走向深度學習,促進他們在探究能力、認知經驗以及關愛自然的情感等方面的整體發展。

(一)基于幼兒興趣,設計課程目標

課程目標是活動開展的“指南針”。在與自然的親密接觸中,幼兒常常會被各種各樣有趣的植物吸引,進而萌發出探究自然的興趣與好奇心。因此,教師應著眼于幼兒的真興趣、真問題,圍繞幼兒的真實需求開設種植課程,設計課程目標,以滿足幼兒內在的發展需求。以下是“開啟蘿卜種植之旅”的案例片段。

筆者所帶班級的園地正好和幼兒園的生態園“小兔子的家”相鄰。幼兒們為了保證小兔子有充足的食物,進行了“種什么”的討論和投票,最終蘿卜以27票位居榜首。于是,本班建立了蘿卜園。為了保證蘿卜品種的多樣性,幼兒自發組成了綠蘿卜、白蘿卜和胡蘿卜的種植小組。

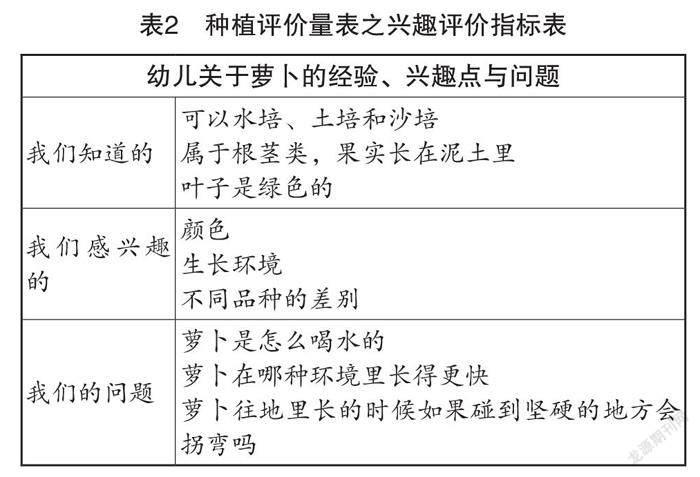

課程源自幼兒生活,教師應該始終基于幼兒興趣設計課程。比如,筆者適時抓住了教育契機,繪制了“興趣評價指標表”(如表2所示),以任務為驅動,巧妙地激發幼兒的探究興趣和熱情,助推幼兒的學習進一步深化。

(二)珍視問題價值,構建課程內容

1.立足真問題,引導幼兒積極探索

為了引發幼兒的深度學習,教師應遵循“設計體現興趣的問題—產生經驗—表明需要—引發思考”的規律。在種植活動中,幼兒們的問題往往各不相同,教師需要審視不同問題的價值。幼兒解決問題不僅需要喚醒已有經驗并對其進行遷移運用,還需要教師的積極引導,以猜想、驗證、探索并反思。以下是“白色的‘胡蘿卜’?”的案例片段。

日子一天天過去,蘿卜慢慢長大了,可有的幼兒發現地里的一根“胡蘿卜”不太對勁。幼兒A說:“我們明明種的是胡蘿卜,怎么它從土里露出來的部分是白色的呢?”于是,幼兒B解釋道:“那是因為它還沒長大,等它長大了顏色就會慢慢變黃了。”幼兒C將信將疑,向筆者提問:“難道胡蘿卜會變色?”對此,筆者引導幼兒做好每日的觀察記錄,鼓勵幼兒提出各種問題,并建議幼兒自己和家長一起查找資料,探究答案。

幼兒是有能力的學習者。當幼兒在種植活動中遇到問題時,教師不應急于介入,而應堅持“幼兒是課程的主人”的理念,引導幼兒從環境、材料等多方面尋找解決方法,通過與同伴交流與分享,走向深度學習。在上述案例中,當幼兒對那根“胡蘿卜”為何是白色感到困惑時,筆者暫不回答。作為一名合作者,筆者鼓勵他們做好觀察記錄,并對他們提出的問題進行收集整理;作為一名引導者,筆者引導他們在遇到問題時通過多種方式查找資料,驗證自己的猜想。

2.有效回應問題,引導幼兒主動學習

以下是“美麗的‘意外’”的案例片段。

自從幼兒發現了白色的“胡蘿卜”,他們常常在自然筆記里記錄它每天的變化。一個月過去了,這根“胡蘿卜”已探出了大半個身子。“老師你看,它的葉子和根怎么都和白蘿卜一模一樣啊!”幼兒D問道。“可我從家里帶來的明明是胡蘿卜的種子呀?”幼兒E說道。筆者見狀,問道:“怎樣才能知道真相呢?”幼兒們表示可以去問保安叔叔。保安叔叔在了解了情況之后說:“小朋友們,你們撒錯種子啦。你們知道自己撒的是什么種子嗎?”幾名幼兒想了一會兒,異口同聲地說:“撒的是白蘿卜的種子。”

答案終于水落石出了。不過對于胡蘿卜到底是不是像幼兒B說的那樣長大了才變黃的觀點,以及胡蘿卜與白蘿卜的根、莖、葉有何區別的問題,筆者讓幼兒回家查閱資料,或者試著在家里種胡蘿卜和白蘿卜,通過對比兩者的生長過程來找答案。

針對白色的“胡蘿卜”的疑問,筆者雖然提前問過選種的幼兒家長和保安,知道了答案,但還是選擇將探索的機會留給幼兒。幼兒在仔細觀察、大膽猜想、比較驗證,以及與同伴爭論的過程中,對蘿卜的認識越來越深刻,學習也越來越深入。

3.依托勞作實操,推進課程實施

以下是“搭大棚”的案例片段。

天氣逐漸變冷,班里開始進行相關話題的討論。幼兒F說:“我奶奶家的菜園每到冬天會搭大棚,奶奶說這樣蔬菜才不容易凍壞。”幼兒G說:“我們的天空農場一到冬天也會用塑料薄膜給蔬菜蓋大棚。”幼兒H說:“我們給蘿卜蓋大棚吧!”幼兒I問:“大棚要怎么蓋啊?我只記得大棚的棚頂是白色的,是半圓形的。”其他幼兒聽完也不知道答案。筆者提議可以在放學后去菜市場問一問攤主或者上網查一查。第二天,幼兒們興奮地告訴筆者,搭大棚需要用透明薄膜和寬的、長的、能彎曲的木片。在把材料準備好后,幼兒們開始動手搭大棚。幼兒戴著手套,將木片的兩端插進土里,搭成一個拱形;再拉著透明薄膜的四個角,將薄膜平整地搭在竹竿上,并用大石頭壓住薄膜的邊緣以防漏風。

搭大棚是種植活動中一項難度系數較高的任務。一名幼兒將奶奶家菜園搭大棚的經驗進行遷移,然后班上幼兒借助身邊的社會資源突破了搭建大棚的難點,并通過合作的方式最終完成了此項任務。在解決“如何搭建大棚?”這個問題的過程中,幼兒獲得了設計、測量、查找資料、與同伴合作等多個方面的經驗,增加了學習深度。

4.開展延伸活動,促進課程融合

在這次種植蘿卜的延伸活動中,幼兒不僅在分享環節創作出了描繪蘿卜生長過程的《田園詩·雅集》和《涂鴉·蘿卜成長冊》,還在收獲蘿卜后,在生活坊里制作了蘿卜絲餅、涼拌蘿卜絲等美食,拉近了自己與自然的距離,進一步激發了關愛自然的真切情感。

結語

在開展基于生態視野的種植活動的過程中,筆者深刻體會到,教師始終要站在幼兒的視角,回歸生命的本源,用動態和發展的眼光看待每一個幼兒的成長,支持其后續學習與可持續發展。在實踐中,教師要樹立正確的評價觀和生態觀,不斷調整與優化評價指標,以此提高評價的可行性和科學性,從而更好地促進幼兒在種植活動中的深度學習。評價應該是為幼兒個性發展服務的,如何將在種植活動中采集的數據和分析結果靈活運用于種植活動的推進、班級課程的建設、家園的互動協作中,以實現效益最大化,值得教師進行更深入的研究。

【參考文獻】

[1]王小英,劉思源.幼兒深度學習的基本特質與邏輯架構[J].學前教育研究,2020(01):3-10.

[2]虞永平.用“全收獲”的理念開展幼兒園種植活動[J].幼兒教育,2017(Z4):4-6.