淺論江油市李白紀(jì)念館館藏文物《匡山圖志》

何瓊 卿瑩

(李白紀(jì)念館,四川 江油 621700)

1 《匡山圖志》與李白、匡山間的聯(lián)系

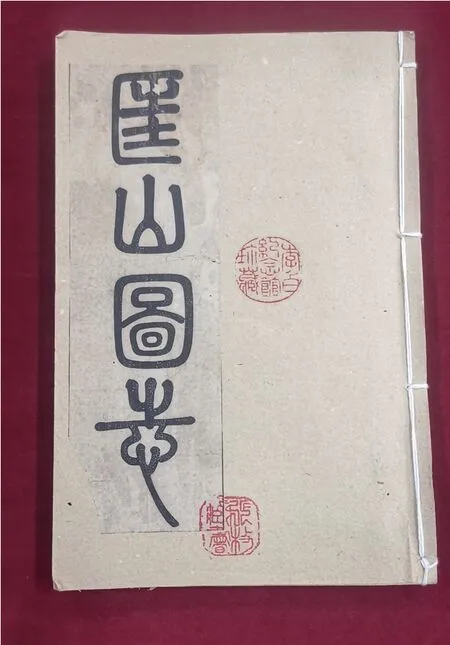

圖1 《匡山圖志》封面

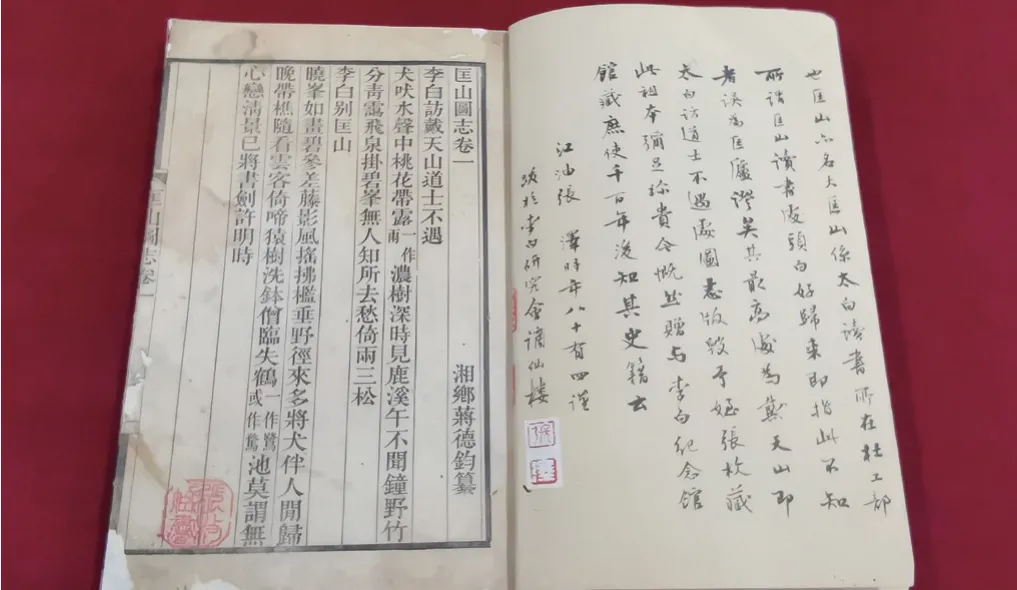

圖2 《匡山圖志》內(nèi)頁

李白“五歲誦六甲,十歲觀百家”“十五觀奇書,作賦凌相如”,大小匡山正是他十年苦讀及見證他羽翼漸豐的地方。李白紀(jì)念館館藏國家一級文物宋碑《敕賜中和大明寺主持記》載:“唐第七主玄宗朝,翰林學(xué)士李白,字太白,少為當(dāng)縣小吏,后止此山,讀書于喬松滴翠之平有十載。”這段碑文記載的就是李白在匡山學(xué)習(xí)的歷史。可以說匡山隱學(xué)是李白成就蓋世才華不可忽視的經(jīng)歷,匡山也正因李白的這段經(jīng)歷而聞名天下,引文人騷客競相題詠追思。如杜甫在《不見》中寫有“匡山讀書處,頭白好歸來”,杜光庭在《李白讀書臺》中寫有“山中猶有讀書臺,風(fēng)掃晴嵐畫嶂開。華月冰壺依舊在,青蓮居士幾時來”,等等,均借匡山、讀書臺表達對詩仙的思慕之情。

《匡山圖志》是一部記載匡山歷史的志書,是蔣德鈞任四川龍安府知府時于1890年編撰的。全書共四卷,二萬五千余字。

卷一主要是對大小匡山的地理位置、李白生平事跡作了深入考證。其中收錄了《一統(tǒng)志》《四川通志》《龍安府志》《江油縣志》《彰明縣志》《輿地廣記》《唐詩紀(jì)事》《綿州圖經(jīng)》《太平寰宇記》《野客叢書》等史料,記載了大小匡山、中和大明寺、謫仙祠、失鶴池等的地理位置,還有李白少為小吏、隱居戴天大匡山、從學(xué)趙蕤等生平事跡的記載。

卷二則收錄詩歌。這部分共收錄了唐代杜甫、五代杜光庭、明朝郭文涓和戴仁、清朝魏裔魯?shù)仁巳说娜皇自娢摹_@些詩文無不與李白、匡山相關(guān),并都在標(biāo)題中淋漓展現(xiàn)。如戴仁的《匡山》、彭址的《讀書臺懷古》、李顯緒的《太白讀書臺》,其中朱樟的《尋失鶴池(二首)》也是因李白曾在《別匡山》詩中寫道:“看云客倚啼猿樹,洗缽僧臨失鶴池”,這才會有尋失鶴池一說。

卷三根據(jù)收錄的內(nèi)容可知,其多是文人游謁匡山后寄題匡山的詩文。如李榕《丙子五日偕門人游匡山》、劉向榮《匡山謁太白祠(三首)》、蔡世英《游太白洞二首并序》等。這一部分共有李榕、伍肇齡、蔣德鈞、徐大昌等十人的二十一篇詩文。

卷四是碑刻,雜文記事,共有四篇,分別為明朝饒旭的《重修大匡山中和寺碑記》、清朝王麟熒的《匡山書院記》、徐大昌的《匡山書院記》《小匡山學(xué)記》。

十點鐘,說話聲沒有了,但沒有關(guān)燈,傳出幾聲桌椅的撞擊聲,巴克夏已經(jīng)站到窗臺上,沒有她的求援聲,我們?nèi)ジ墒裁茨兀?/p>

通過對《匡山圖志》內(nèi)容的簡單梳理,不難看出《匡山圖志》的內(nèi)容與李白、匡山有著緊密的聯(lián)系。無論是卷一地理位置、李白生平事跡的記載,還是卷二詩文題詠,又或是卷三游謁匡山題寄,亦或是卷四的碑刻、雜文記事,《匡山圖志》無不是以李白及匡山作為內(nèi)容中心。

2 《匡山圖志》的價值

史志是我們了解一個地方政治、經(jīng)濟、文化等社會諸方面的重要資料,對我們接近歷史真相、弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展都具有不可忽視的作用。李克強總理批示指出:“地方志是傳承中華文明、發(fā)掘歷史智慧的重要載體,存史、育人、資政,做好編修工作十分重要。”①《匡山圖志》雖距今僅130余年,但迄今所知的祖本也僅江油市李白紀(jì)念館尚存一本,其內(nèi)容多不為人所知,其價值不為眾人所重,今就其價值不揣簡陋,淺談愚見,以期引起學(xué)界的重視,充分發(fā)揮它的價值意義。

2.1 《匡山圖志》是研究李白、匡山的重要資料

地方志在存史記事方面有著重要作用,對正史是有力的補充。《匡山圖志》雖不及縣志、郡志一般諸事囊括,但正如前文所言,它圍繞李白及匡山為核心收錄內(nèi)容,這也成就了它自身的獨特性,是研究李白、匡山不可不閱的資料。

首先,《匡山圖志》引《一統(tǒng)志》《四川通志》《龍安府志》《江油縣志》《彰明縣志》等的記載,對匡山、中和大明寺、謫仙祠、失鶴池等地理位置進行介紹。如匡山就援引《一統(tǒng)志》:“大匡山在江油縣西三十里,唐李白曾讀書于此。在彰明縣北三十里,一名康山,唐杜甫寄李白詩‘匡山讀書處,頭白好歸來’,亦名戴天山。”《四川通志》:“大匡山在江油縣西三十里,一名大康山,又名戴天山。點燈山在江油縣南二十里(按,在縣西四十里),一名小匡山,上有李白讀書臺,夜有光如燈。”關(guān)于中和大明寺,《四川通志》載:“中和寺在江油縣大匡山。”《江油縣志》:“中和寺即匡山寺,唐貞觀中僧法云開堂于此,僖宗幸蜀敕賜中和寺寺名,右有李白祠。”謫仙祠則引《四川通志》:“江油縣謫仙祠祀李白,有讀書臺。”《龍安府志》:“江油縣謫仙祠在匡山,有李白讀書臺。”失鶴池有《四川通志》:“失鶴池在大匡山下。”《江油縣志》:“失鶴池縣西三十里大匡山下,李白詩有‘洗缽僧臨失鶴池’句。”《匡山圖志》關(guān)于這些勝跡地理位置的援引,不可勝舉,且在援引介紹的過程中也并非無章可循,它根據(jù)《一統(tǒng)志》《四川通志》《龍安府志》《江油縣志》《彰明縣志》的地域?qū)蛹夑P(guān)系一一摘引相關(guān)內(nèi)容,并相互印證。如匡山一名大康山,又名戴天山,一座山有三個名字著實讓人疑惑,《匡山圖志》后又引《彰明縣志》:“大匡山治北三十里,宋楊天惠避諱作康山,其山巔名戴天山,李白讀書匡山有《訪戴天山道士不遇》詩,杜子美‘匡山讀書處,頭白好歸來’俱指此。小匡山縣西三十里。”來釋疑,便豁然開朗。

其次,《匡山圖志》還記載有《唐詩紀(jì)事》引東蜀楊天惠《彰明逸事》中李白生平事跡的內(nèi)容。如“令一日賦山火詩云:‘野火燒山后,人歸火不歸。’思軋不屬,太白從旁綴其下句云:‘焰隨紅日遠,煙逐暮云飛。’令慚止。頃之,從令觀漲,有女子溺死江上,令復(fù)苦吟云:‘二八誰家女,飄來倚岸蘆。鳥窺眉上翠,魚弄口旁珠。’太白輒應(yīng)聲繼之云:‘綠發(fā)隨波傘,紅顏逐浪無。何因逢伍相,應(yīng)是怨秋胡。’”是李白觀漲續(xù)句、觀火續(xù)句的故事;“隱居戴天大匡山,往來旁郡,依潼江趙征君蕤……從學(xué)歲余,去,游成都。”為李白隱居苦讀、從學(xué)趙蕤的經(jīng)歷;“始太白與杜甫相遇梁、宋間,結(jié)交歡甚……客居魯徂徠山。”這是李杜相遇、客居徂徠山的事跡;還有“太白有子曰伯禽,女曰平陽,皆生太白去蜀后。有妹月圓……以故葬邑下。”其為李白家庭親友的記述。這些內(nèi)容都能對研究李白生平、游蹤,精神品質(zhì)提供豐富的材料。

最后,又據(jù)宋碑《敕賜中和大明寺主持記》內(nèi)容:“乃唐而興建,魚鼓喧闐;迄我宋而茸修,鐘梵訇響。僅五百載星宿列張,歷七八代梵點主持。”可知,中和大明寺初建于唐朝,宋時茸修,此后道行遠播,頗具聲名,但它其后的發(fā)展如何,后人記載甚少,現(xiàn)幸得還可從《匡山圖志》中《重修大匡山中和寺碑記》略知一二。作于明景泰四年(1453)的《重修大匡山中和寺碑記》有云:“觀音殿創(chuàng)自景泰紀(jì)元,天王殿又自去冬肇立。佛像妝成,金碧相映,以及地藏之莊嚴(yán),羅漢金剛之森列,不惟殿宇一新且復(fù)山門。聿起是皆通、體苦行堅久,有足感人者。故能走鄉(xiāng)民,陶磚瓦,運木植,鳩工匠,更制度,大規(guī)模,于以光前,于以裕后。”說明景泰年間大明寺在主持悟通、悟體的精心經(jīng)營和四方鄉(xiāng)民的大力支持下,修葺山門,殿宇煥然一新,繼往開來。而這些內(nèi)容對于研究大明寺在匡山的發(fā)展,鄉(xiāng)民對佛教的態(tài)度都具有重要意義。

對于匡山書院,《匡山圖志》的記載就更為細致了,比如記載龍安知府蔣德鈞創(chuàng)建書院的初衷、規(guī)模、意義等內(nèi)容,在《匡山圖志》中王麟熒《匡山書院記》、徐大昌《匡山書院記》《小匡山學(xué)記》都有不同程度的敘述。“垔洼剡凸,辟莽刪榛。誅石于山,庀材于谷,磚瓦髹墁,各適于用。”“戊子乃剔蒙茸,復(fù)祠宇,旁拓書院,大集生徒……”說明匡山書院是在太白祠的旁邊拓建的,它因地制宜,削高填低,割除雜草灌木,就連修建的石料也是就近在匡山采伐的。“越數(shù)月,得講堂、齋舍數(shù)十余間……”“誦說之堂,齋祭之室,庖、湢、庫、廄,既詳且飭。”透過這段文字我們可以看到書院的規(guī)模,書院房舍有數(shù)十余間,教學(xué)、生活的基礎(chǔ)設(shè)施也應(yīng)有盡有,這些也都是書院可以順利開辦的基礎(chǔ)保障。再有“翹楚兼夫四縣,圖史萃夫千秋”“可以繼軌青蓮,希蹤仙李”“宏倡涪雅,興起蜀才”,可知,書院人才濟濟,圖書和古籍收藏豐富,同時能服務(wù)當(dāng)時江油、彰明、平武、石泉四縣。書院也為弘揚江油的歷史文化、培養(yǎng)治蜀人才發(fā)揮著積極作用。

2.2 《匡山圖志》具有教化育人的價值

首先,《匡山圖志》有教人勤奮刻苦的價值。《匡山圖志》有楊賓華《讀書臺歌并記》一文,文中寫“讀書臺兮石粼粼,杵磨針兮精益精。”讀書臺乃上文所言,是李白于匡山苦讀十年的地方,而杵磨針指的是鐵杵磨針的典故。明代《潛確居類書》卷六十云:“李白,少讀書,未成,棄去。道逢老嫗?zāi)ヨ疲讍柶涔剩唬骸麽槨!赘衅溲裕熳錁I(yè)。”②說的也是李白受老嫗“只要功夫深,鐵杵磨成針”的感染,后勤奮上進的故事。李白能有“筆落驚風(fēng)雨,詩成泣鬼神”的成就,不可能是天生,更不是一蹴而就的,這斷然離不開他在匡山不懈努力,勤奮刻苦的攻讀。而“磨針精神”恰恰是對李白勤奮好學(xué)最好的概括。當(dāng)然鐵杵磨針的典故,磨針精神更是教育世人成功沒有捷徑,踏實勤奮才是成功之道的不朽錚錚之言。

其次,《匡山圖志》有教人剛正不阿、廉潔為民的價值。《唐才子傳》載:“白浮游四方,欲登華山,乘醉跨驢經(jīng)縣治,宰不知,怒,引至庭下曰:‘汝何人,敢無禮!’……天子門前,尚容走馬,華陰縣里,不得騎驢?”③《新唐書》記:“白嘗侍帝,醉,使高力士脫靴。”④這兩則史料分別記述的是李白游歷華陰時,得知此地縣令行為不端,便佯醉騎驢上堂,怒斥其不義,當(dāng)場數(shù)落縣令斂財害民的罪行,為民鳴不平。而高力士脫靴則是李白醉答蠻書時,讓權(quán)傾朝野、飛揚跋扈的權(quán)貴為其脫靴,故意賤役權(quán)臣。華陰懲貪、戲權(quán)貴的故事,都表現(xiàn)了李白剛正不阿、視權(quán)貴為糞土、心系勞苦民眾的高尚品質(zhì)。這兩則故事也在《讀書臺歌并記》中被引用,“騎牛騎驢兮俗吏頻嗔……御手調(diào)羹,脫靴捧硯兮,賤役貴臣。”張延基在《大匡山》一詩中也有:“世上久無捧硯事,山中猶有讀書臺。”雖然這些故事只是在詩中進行了簡單的援引,但這既是對李白精神品質(zhì)的宣揚,對讀者也是極具教育意義的。

再次,《匡山圖志》有教人樹立遠大志向與抱負(fù)的價值。李顯緒在《太白讀書臺》寫:“男兒意氣自分明,肯將事業(yè)歸浮萍?前有揚雄后司馬,匡山特起持風(fēng)雅。”意說我們要樹立明確遠大的志向和目標(biāo),不能讓自己的事業(yè)和人生像浮萍一樣無所依傍,迷茫惆悵,并且要以前人為學(xué)習(xí)榜樣,有青出于藍而勝于藍的氣概。正如李白在《秋于敬亭送從侄耑游廬山序》中回憶:“余小時,大人令誦《子虛賦》,私心慕之。”可見幼年時李白像漢代辭賦大家司馬相如、揚雄等學(xué)習(xí),并發(fā)自內(nèi)心的喜歡崇拜。再有在《贈張相鎬(其二)》中說:“十五觀奇書,作賦凌相如。”李白在十五歲左右的辭賦水平到底能不能和司馬相如相提并論,這里不做深究,但他把司馬相如作為自己文學(xué)事業(yè)上要達到的一個成就,而從小樹立遠大的志向與抱負(fù),這才是值得我們借鑒學(xué)習(xí)的。

最后,《匡山圖志》有教人敦本務(wù)實、造福一方的價值。《匡山圖志》乃蔣德鈞編撰,而蔣公是湖南湘鄉(xiāng)人,并不是土生土長的江油人,江油只是他任龍安府知府時的管轄地之一。但他出于對李白的特殊情懷,立足當(dāng)時江油境內(nèi)關(guān)于李白遺址遺跡的保存現(xiàn)狀,以“繼軌青蓮,希蹤仙李”“宏倡涪雅,興起蜀才”為目的,撰寫《匡山圖志》,修葺太白祠,興建匡山書院。“資之膏火”為俊杰優(yōu)秀之士提供學(xué)習(xí)用的經(jīng)費,“課以詩文”聘請賢才教授古詩辭賦,使得江油“翹楚兼夫四縣,圖史萃夫千秋”,人才輩出,傳頌李白文化后繼有人。最難的是經(jīng)費的籌措,雖然這些舉措都是郡人之福,可他一不“剜肉補瘡”出之官府,二不“瘠魯肥杞”取之民間,不擾公私,為之默默承擔(dān),嘔心瀝血。他在《建立匡山書院稟》中如實說道:“常年經(jīng)費除卑府捐俸錢三千緡。酌撥竇圌山公產(chǎn)租谷一百四十余擔(dān)……并無絲毫捐派。”⑤蔣少穆太守的事跡是真正的為民著想,造福一方。這亦是《匡山圖志》教化育人的又一價值所在。

2.3 《匡山圖志》有利于文化旅游融合發(fā)展

地方志在地方文化旅游事業(yè)上的作用日益增強,受到了前所未有的重視。我國著名文學(xué)家茅盾擔(dān)任文化部長時,曾建議從地方志中匯編名勝古跡資料,為旅游事業(yè)的發(fā)展服務(wù)。《匡山圖志》不僅具有存史、教化等功能,還蘊藏著豐富的旅游資源,有利于文化旅游融合發(fā)展。

《匡山圖志》對匡山的自然風(fēng)光、歷史人文進行了詳細的描述。雖然大小匡山原貌早已不復(fù)存在,但如今我們?nèi)钥蓮摹犊锷綀D志》中窺探120多年前大小匡山的秀麗風(fēng)光、璀璨人文。

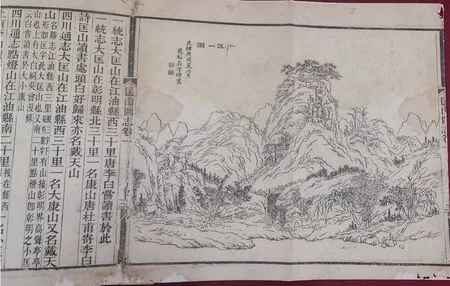

首先,《匡山圖志》前頁放置了浙江慈溪翁孝增先生于光緒十六年(1890年)繪制的《大匡山圖》(圖3)和《小匡山圖》(圖4),兩圖對大小匡山的全貌進行了展示。圖中的大匡山曉峰如畫,風(fēng)景秀麗清幽,匡山書院房舍眾多,也印證了《名勝志》:“高聳亭亭形如匡字,此大匡山也”的記載,更形象地展示了大匡山一名的由來。圖中的小匡山山勢秀美,宛若一支毛筆指向蒼天,山上蒼松翠柏,風(fēng)景獨好。正如《彰明縣志》云:“小匡山縣西三十里亦名讀書臺,孤峰秀拔,宛如文筆”。

圖3 《大匡山圖》

圖4 《小匡山圖》

其次,在《匡山圖志》收錄的眾多詩文中,也多有對大小匡山自然風(fēng)光的描寫。如蔡世英在《游太白洞二首并序》的序言中寫道:“匡山凡三疊……太白洞、毛子洞在三疊,太白祠去太白洞八里路極幽險……洞口僅尺許,內(nèi)如廠屋,異景怪形層層疊見,如石筍、石花、石樓、石屋、石鼓、石鐘、石磐、石柱、石泉、石井、石梁、石床類……”可見匡山太白洞是典型的喀斯特溶洞景觀,它洞中有洞、景中有景,極具科考探險和旅游價值。楊賓華的《游匡山用太白〈辭山〉原韻》一詩則為我們描寫了一個古樸幽靜、心向往之的匡山。匡山上煙蘿暮靄,倒影參差,丹壁凌霄,古松倒垂,樹樹花開,猿啼陣陣,池水如玉。如此的匡山美景就像“桃花源”般的人間仙境,也是當(dāng)?shù)匚穆冒l(fā)展不可多得的自然資源。

最后,《匡山圖志》還對點燈山、讀書臺、李白祠、失鶴池等李白生活、涉足過的故地、舊址、古跡等歷史人文景觀進行了具體的描述。《四川通志》載:“點燈山在江油縣南二十里(按,在縣西四十里)一名小匡山。上有李白讀書臺,夜有光如燈。”傳說李白曾在此挑燈夜讀,一直讀到天明,周圍幾十里都能看到山上的燈光,故又名點燈山。《龍安府志》:“讀書臺在江油縣小匡山,一在縣西大匡山,皆李白讀書處。”《江油縣志》:“中和寺即匡山寺,唐貞觀中僧法云開堂于此,僖宗幸蜀敕賜中和寺寺名,右有李白祠。”《四川通志》:“失鶴池在大匡山下。”正如前文所言,匡山因李白而名動天下,要挖掘李白文化資源,發(fā)展詩仙故里旅游事業(yè),這些與李白相關(guān)的歷史人文景觀、民間故事,同樣是非常寶貴的旅游財富,值得重視。

3 《匡山圖志》編修的缺失之處

作為迄今發(fā)現(xiàn)歷史最久的一部關(guān)于匡山且內(nèi)容豐富的志書,《匡山圖志》在展現(xiàn)匡山歷史風(fēng)貌、還原匡山書院盛況、教化育人等方面著實具有十分重要的作用,為我們研究李白及匡山提供了彌足珍貴的史料。但是任何事物都不是完美無缺的,《匡山圖志》也不例外。所以我們在看到《匡山圖志》價值所在的同時,也不能忽視它編修的一些缺失之處。

首先,《匡山圖志》在分類編排上完整性和連續(xù)性較弱。全志雖分四卷,但是沒有總的編排規(guī)律,只是內(nèi)容一卷一卷的單向排列,并且卷與卷間的內(nèi)容多有交叉,并沒有非常清楚的區(qū)分。比如卷二和卷四的標(biāo)題分別是詩和記,但卷一和卷三卻沒有標(biāo)題;再有卷一大篇幅是對大小匡山的地理位置、李白生平事跡作深入考證,但又前置了李白《訪戴天山道士不遇》《別匡山》二首詩歌。因此不得不承認(rèn)《匡山圖志》在分類編排上存在些瑕疵。

其次,《匡山圖志》內(nèi)容有局限性。由于全志只有兩萬五千余字,所以內(nèi)容相對薄弱。《匡山圖志》收錄的詩文尚不完善。如朱樟的《游匡山踵太白〈出山〉韻》、吉保陛《謁太白祠》、葛峻起《匡山讀書臺》、徐大昌《丁亥七月江油試竣陪高熙亭學(xué)使、蔣少穆太守游匡山》等詩文均未被收錄,對寄題李白及匡山的眾多楹聯(lián)更是一字未提。

最后,《匡山圖志》中圖像較少,圖文并茂的效果有所欠缺。所謂圖志應(yīng)注重結(jié)構(gòu),以圖文并重為佳。《匡山圖志》本是一本介紹匡山地理歷史的圖冊,卻僅有卷一的兩幅大小匡山圖,對大小匡山、匡山書院及讀書臺只是宏觀的展示。志書中提到的太白祠、邀月亭、太白洞等并無圖像,故未能與詩文進行較好印證,為此,后人也失去了飽覽這些勝跡昔日風(fēng)采的機會。

4 結(jié)語

《匡山圖志》瑕不掩瑜,它雖然存在些許不足,但其承載的歷史文化卻不能被歷史的塵埃所湮滅。我們應(yīng)當(dāng)對其加以重視,并給予保護。我們須深度挖掘其內(nèi)涵,充分發(fā)揮其價值,使這部珍貴的歷史文獻被傳承與利用,更好地為研究匡山的歷史、弘揚李白文化、促進經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。

注釋

①央視網(wǎng).第五次全國地方志工作會議召開 李克強作重要批示[EB/OL].(2014-04-19)[2022-04-05].https://tv.cctv.com/2014/04/19/VIDE1397905747504249.shtml.

②陳仁錫.潛確居類書:卷六十:葉三九正[M].崇禎刻本.[出版信息不詳].

③辛文房.唐才子傳:卷二[M].哈爾濱:黑龍江人民出版社,1986:35.

④宋祁,歐陽修,范鎮(zhèn),等.新唐書:卷二百二:列傳第一百二十七:文藝中[M].北京:中華書局,1949.

⑤蔣德鈞.求實齋類稿及續(xù)編:卷四[M]//蔣德鈞.蔣德鈞輯.李超平,楊錫貴,整理.北京:民主與建設(shè)出版社,2019:2.