泰山地區漢畫像石造型特征分析

宋程程

(山東服裝職業學院,山東 泰安 271000)

漢畫像石多見于墓室、祠堂的裝飾和加固結構,是記錄兩漢時期的政治、經濟、生活的石上史詩,是中華優秀傳統文化的重要組成部分。泰山一帶屬于魯中山區,自泰山至汶河,不僅石材資源豐富,而且毗鄰孔孟之鄉,是山東省漢畫像石的集中集散地之一。泰山地區漢畫像石有著獨特的藝術造型特征,對后人研究泰山一帶漢代人民的生活狀況、社會政治經濟發展、精神信仰與審美思想等有一定的參考價值。

據不完全統計,泰山地區已有50多處地點出土過畫像石,較為完整、有代表性的墓葬有6座,其余多保存較差或資料不詳,目前這些畫像石大部分被保存于岱廟中。①這6座墓葬主要有1978年10月出土于大汶口火車站西南處東漢墓,屬于東漢前期;②1965年1月出土于舊縣村東漢墓,屬于東漢中期;③1978年12月出土于肥城北大留村北東漢墓;④1973年肥城北大留村也曾發掘東漢墓,出土情況不詳,但造型技法上與1978年東漢墓類似,同屬東漢中期;⑤1960年6月出土于大汶口鎮汶河北岸的東漢墓,屬于東漢晚期;⑥新中國成立前夕夏張東漢墓出土,從內容技法來看當屬于東漢晚期。⑦

1 泰山地區漢畫像石造型的雕刻技法分析

大部分畫像石表面都打磨得光滑平整,畫面線條流暢,細部生動傳神,有較高的工藝水平,由于泰山地區漢畫像石時代和地域的不同,采用的雕刻技法略有不同,主要分為以下四種。

1.1 減地平面線刻

把圖像輪廓線以外的空白處剔除,使圖像稍凸起,然后在凸起的物象上刻畫細部。這種雕刻技法在泰山地區的漢畫像石中較為多見。大汶口鎮汶河北岸的東漢墓出土的狩獵車馬出行圖畫像石即用此法,人物車馬線條流暢,馬的形態生動活潑,人物面部、衣褶刻畫細致。

1.2 陽刻

把圖像輪廓線以外的空白處剔除,但比減地平面剔除部分稍深,用較少的陰刻線條刻畫細節,圖像更為突出。如大汶口火車站西南處東漢墓出土的33塊漢畫像石,主要通過陽刻表現幾何紋樣特點。

1.3 淺浮雕

此種雕刻技法在東漢中晚期較為流行,空白處剔除更深,圖像更為突出,如夏張漢墓出土的斗虎鳳鳥圖畫像石就用此法,一武士一手持盾,一手揮舞斧作砍狀,老虎半臥欲撲,生動雕刻出人虎相戲的意味。

1.4 平面陰線刻

少量的畫像石不剔地,直接用陰線刻畫,畫面易腐蝕,如肥城北大留村北東漢墓出土的狩獵拜謁圖畫像石、車馬步卒圖畫像石等都是用此法,畫面都有不同程度的混沌不清。

很多墓室和畫像石并非單一的雕刻手法,而是融合了多種雕刻技法,這也符合當時雕刻技法的發展變化。如舊縣東漢墓出土的漢畫像石既有減地平面線刻的雙鳥交頸圖畫像石,也有淺浮雕的拜謁樂舞圖畫像石。減地平面線刻產生于西漢后期,流行于東漢初中期,淺浮雕產生于東漢初期,流行于東漢中后期,舊縣東漢墓兩種技法并用,減地平面雕刻精致,淺浮雕很粗糙,正反映出雕刻技法上由前者向后者過渡的時代特點。⑧

2 泰山地區漢畫像石造型的題材分析

泰山地處禮儀之邦,厚葬風俗盛行,漢畫像石承接了喪葬禮俗的服務功能,不僅豐富了墓葬內涵,更起到了裝飾作用,通過社會生活、神話祥瑞、歷史典故等題材展現漢代人的信仰追求和感情觀點,折射出泰山地帶漢代人的社會心態和審美趣味。泰山地區部分漢畫像石詳細分布如表1所示。

表1 泰山地區部分漢畫像石題材

2.1 社會生活

社會生活類題材在泰山畫像石中占比最大,主要包括拜謁、樂舞、庖廚、迎賓、出行、狩獵、作戰、百戲等,描繪墓主人生前的生活,以表現其地位、財富與威嚴。這些社會生活類畫像石反映了漢代人生活和風俗習慣,也為死后升天做好物質基礎。

2.2 神話祥瑞與動植物幾何紋樣

泰山畫像石中的仙靈、飛禽、瑞獸等尤為引人注目,通過藝術化的處理,讓人與珍禽異獸、神仙祥瑞結合,從現實生活到飛天仙界,縮短了人與神的距離,寄予了人死后升仙享樂的美好寄托,讓人不再懼怕死亡,這正是漢代人浪漫主義的再現。動植物幾何紋樣也表達驅惡辟邪、安寧祥和之意。這是對墓主人死亡靈魂的慰藉,也反映出古人擺脫恐懼、尋求神靈庇佑的心理。

2.3 歷史典故

泰山靠近孔孟儒學發源地,齊魯文化又崇仁、重禮,漢畫像石同其他藝術作品一樣被承載著宣傳倫理道德的功利作用。“孔子見老子”“趙茍哺父”“董永肆力田畝”等內容正是宣揚儒家教義、表揚孝子義士的具體體現,是統治階級意志下的道德勸誡。

3 泰山地區漢畫像石造型的構圖分析

構圖是在藝術創作中物象造型的組織章法,作者根據表達思想和審美需求安排布置造型對象的位置關系。泰山地區漢畫像石布局繁簡相宜。由于題材不同,各類石材選取的雕刻技法也不同,一些日常生活、歷史故事等故事性較強的畫像石,畫面構圖緊湊,除了表達的主體對象人物、車馬、飛禽、瑞獸外,畫面四周還裝飾有卷云紋、水波紋、鋸齒紋等,整體非常飽滿;而表現單一主題的畫像石構圖則十分疏朗,只留有關鍵物象,運用大量的留白來渲染意境,突出對象。具體來看,泰山地區漢畫像石的構圖主要有對稱式構圖和分層式構圖。

3.1 對稱式構圖

對稱在視覺上是完整的,兩相呼應的設計讓人在心理上容易產生穩健的安全感,甚至是古樸莊重感,具有較強的凝聚力。肥城北大留村北東漢墓出土的二龍交璧圖畫像石中(圖1),兩龍以中間圓環為對稱軸,相交于三個圓環中,來傳達陰陽和合的瑞兆。同樣是雙龍題材、對稱式構圖,大汶口火車站西南處東漢墓的交龍圖畫像石中兩龍相交,左右對稱,但在雙龍下面及左右兩側所刻內容卻略有變化,雙龍下青龍與白虎兩相對視,它們之上的兩朱雀動態各異,作樂舞狀。雙龍兩側對稱刻兩鋪首銜環,其上分別刻有雙魚和雙獸。此圖在對象布局上仍是對稱結構,內容上看似一樣卻有了微妙的不同,在統一中有變化,這種在結構上對稱具體圖像上略微有變式的布局形式也同樣出現在雙龍日月圖畫像石中,布局上對稱、內容上變化,中間的雙龍一只有足一只無足,兩側的日月圖分別用狐和蟾、烏和兔來代表日、月,在緊湊的畫面中用更多的圖像傳達對祥瑞的追求。相比較上面兩個雙龍圖的近似對稱構圖,大汶口火車站西南處東漢墓的虎雀雙龍圖畫像石(圖2)在布局上仍是對稱結構,但內容上已經完全不同,該圖左、上、右裝飾有卷云紋,中間為鋪首銜環圖,左側為虎雀圖,右側為龍璧圖,在寓意上有用龍、鳳、虎、璧共同祈求安寧祥和之意,在有限面積內用更多的內容豐富故事情節,同時又保證整體布局處在均衡之中,打破了對稱式構圖過于刻意、僵硬之感,更生動形象。值得注意的是,這種對稱式結構主要是運用在龍飛鳳舞的祥獸瑞禽主題中,而不是敘事性較強的日常生活、歷史故事等題材中,這是因為對稱式構圖能讓人有穩定的莊重感,對于表達對龍的圖騰崇拜、對安定祥和的祈求更有表現力。

圖1 二龍交璧圖畫像石

圖2 虎雀雙龍圖畫像石

3.2 分層式構圖

不同于西方近大遠小的焦點式構圖方式,泰山地區畫像石是移動視點構圖表達,創作者超出了時間、空間的概念,把現實與信仰、歷史與神話、人與鳥獸等一切能想象到的可能都融合到一起,建構出漢代人心中的宇宙,是人對客觀世界自我意識的直接表達。舊縣村東漢墓的拜謁樂舞圖畫像石(圖3),畫面用紋飾分為兩層,上層為拜謁圖,下層為樂舞圖,用拜謁、樂舞兩個故事來表現墓主人享樂生活的場景,突顯其財富與地位,這是用分隔故事的形式突出表達主題。肥城北大留村北東漢墓中的擊鼓圖畫像石共分為三層:上部已腐蝕不清,隱約可見人與獸刻畫天界場景;中層描繪人間擊鼓情形;下層是后羿射日的神話故事。天上、人間與神話融為一體,讓不同的時空結合在一起交替出現,表達出創作者思維的跳躍性,把漢代人的潛在思想和浪漫主義表達得淋漓盡致。分層式構圖在有限的空間中增加了畫面的容量,表達內容的同時增加了形式美感,使畫面豐富而不失秩序感。

圖3 拜謁樂舞圖畫像石

4 泰山地區漢畫像石造型的形態美感分析

漢畫像石不單單是漢代生活的客觀描繪,也表達出了創作者的審美情趣和主觀意識,蘊含了創作者的思想情感與審美態度。泰山地區漢畫像石不同的雕刻技法、內容題材與構圖方式造就了多元協調的形式美感。

4.1 古拙夸張的美感

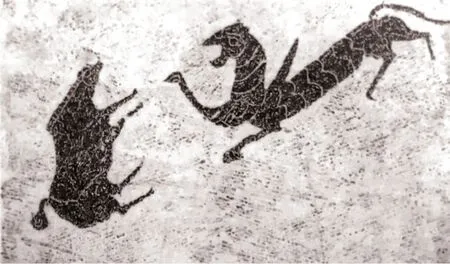

肥城北大留村北東漢墓出土的虎豬相斗圖畫像石(圖4),有翼在背的老虎和飛撲四蹄朝前的野豬,爭斗之勢就在頃刻之間,夸張的飛虎氣勢洶洶,不屈的野豬蓄勢待發。虎豬相斗表現手法粗獷豪邁并不追求細節的修飾,飛虎在右上方,無處可逃的野豬處在畫面的邊緣,重點通過粗略的虎豬剪影用整體的概括力來表現形態的生動性。此外,該畫像石通過大量留白的手法襯托虎豬相斗的緊張氛圍,以菱形粗線為底,大量的直線、棱角不柔和的藝術處理增加了氣勢表現力,突出主題,顯得簡潔有力、古樸蒼勁。造型上采用粗略的剪影式,動作上不成比例的夸張無不讓人感到漢代特有的運動氣勢感和頑強生命力。

圖4 虎豬相斗圖畫像石

4.2 動靜相生的美感

肥城北大留村北東漢墓出土的射日圖畫像石(圖5),圖像位于全石的中部偏右,也是用留白的手法,用視覺焦點突出后羿射日的神話故事。一人跪地拉弓,箭已射出,弓弦尚未彈回,鳥應聲而落,同時馬受驚后馬頭高昂,尾巴翹起,這瞬間的爆發場景被定格在安靜的畫像石中。雖然表面上是靜止的,但磅礴的氣勢、速度以及力量的較量緊緊抓住觀者的注意力,推動主題的升華表達,表現出泰山漢畫像石雄渾大氣的一面。

圖5 射日圖畫像石

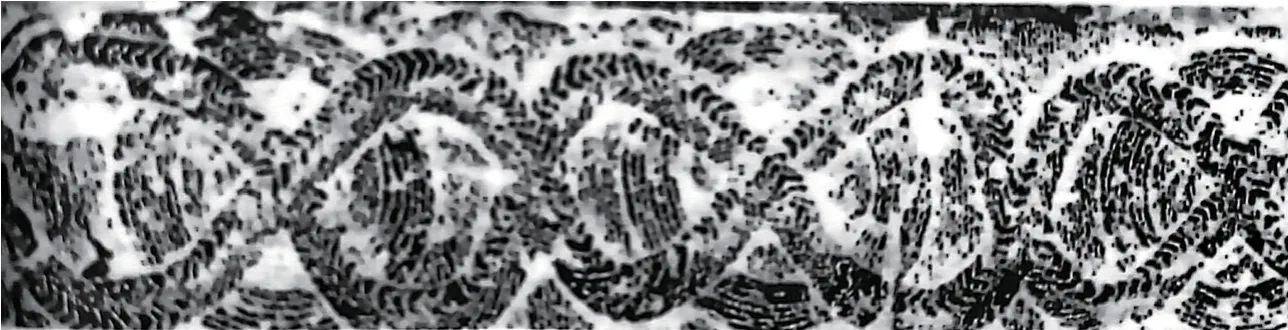

4.3 韻律循環的美感

泰山一帶畫像石有很大一部分在圖像邊緣雕刻有幾何形裝飾紋樣,甚至有較大比例的畫像石沒有刻畫具體圖像而僅刻有裝飾圖案,多見于橫梁上。這類畫像石因沒有具體的主題表達而被忽略。其實,這些畫像石和刻有具體圖像的畫像石一樣重要,同樣有著深刻的內涵,價值不容小覷。抽象線條的運用本身就伴隨著中華民族藝術發展史,通過裝飾紋樣的特征分析可以輔助史學家推斷畫像石所處時期。泰山地區漢畫像石多為卷云紋、雙菱紋、水波紋、垂幛紋、連弧紋等幾何紋樣多層組合在一起形成裝飾帶,不斷重復循環使畫面充滿節奏感和韻律感,豐富了整體畫面的裝飾意味和藝術美感,傳達出漢代人的審美形式感以及祈求安寧吉祥的美好愿景。另外,在泰山地區畫像石中還多見畫面空白處填充裝飾紋樣,使整個畫面和諧飽滿,如肥城北大留村北東漢墓出土的4組《羊頭吉祥圖》,用羊頭、鳳鳥、飛龍等來表達氣象如意的祈求,都是用幾何形裝飾紋樣填充畫面,有美好祝愿的同時讓畫像石畫面充滿了節奏韻律感。

泰山地區漢畫像石不僅是精美的石刻藝術作品,更是研究泰山地區漢代文化歷史的重要史料,它有著豐富的題材內容,鮮活地記錄了生活百態、精神信仰、歷史故事等,是中華優秀傳統文化的組成部分。通過對泰山地區漢畫像石造型特征的分析,有利于泰山漢畫像石文化的保護與推廣,同時為現代藝術設計提供了啟發和參考,推動了傳統文化的傳承創新。

注釋

①⑦李曉筠,徐曉鵬.泰安地區畫像石概述[J].藝術評鑒,2018(10):45-48.

②程繼林.泰安縣大汶口發現一座漢畫像石墓[J].文物,1982(6):44-50.

③⑧程繼林.山東泰安縣舊縣村漢畫像石墓[J].考古,1988(4):307-313.

④程繼林.肥城縣發現一座東漢畫像石墓[J].文物,1986(5):90-93.

⑤張玉勝,劉慧.岱廟畫像石[M].濟南:山東畫報出版社,1998.

⑥程繼林.泰安大汶口漢畫像石墓[J].文物,1989(1):48-58.