文化遺產(chǎn)活化利用與旅游營銷的策略

—以神木石峁遺址為例

宋婧怡

(西北大學(xué)文化遺產(chǎn)學(xué)院,陜西 西安 710127)

0 前言

石峁遺址自發(fā)掘以來就以其獨(dú)特的地理位置、深厚的文化內(nèi)涵以及豐富的價(jià)值受到了社會各界的廣泛關(guān)注,由于石峁遺址仍在開展考古發(fā)掘,因此對于石峁遺址的相關(guān)研究多集中于考古學(xué)視域下,對其后續(xù)的保護(hù)管理與活化利用的研究則涉及較少。隨著遺址內(nèi)容的不斷揭露,石峁遺址的階段性考古取得了豐碩成果,后續(xù)的考古學(xué)研究以及遺址保護(hù)開發(fā)也應(yīng)當(dāng)持續(xù)跟進(jìn),不斷豐富對石峁遺址的保護(hù)管理手段,充分發(fā)揮石峁遺址的巨大價(jià)值。

1 石峁遺址的概況及價(jià)值分析

1.1 石峁遺址概況

石峁遺址位于陜西省榆林市下轄的神木市境內(nèi),緊鄰神木高家堡古鎮(zhèn),地處黃土高原北端的黃河西岸,毛烏素沙漠東南緣,禿尾河北岸的山峁上,北部分別距長城10公里、黃河20余公里①。

早在石峁遺址發(fā)掘之前,當(dāng)?shù)氐牡胤街疽约熬用窨诙鄠鞯牡孛芯陀嘘P(guān)于石峁城的記述。上溯至20世紀(jì)二三十年代,一些外文論著中就已出現(xiàn)對陜西榆林府發(fā)現(xiàn)的中國古玉的記載,這些中國古玉主要收藏于德、法、美、英、日等國,其中以黑色牙璋最具代表,后經(jīng)證實(shí)可追溯其來源至石峁遺址。于1958年對“石峁山遺址”的調(diào)查記錄則是目前已知的對石峁遺址最早的專業(yè)調(diào)查記錄②。1976年開始征集文物并于1981年進(jìn)行了初步發(fā)掘,2012年再次進(jìn)行考古發(fā)掘至今。碳十四系列測年及考古學(xué)系列證據(jù)表明,石峁城址初建于公元前2300年前后,廢棄于公元前1800年前后,面積達(dá)400萬平方米以上,是中國已知規(guī)模最大的龍山時(shí)代晚期城址,被譽(yù)為“石破天驚”的重要考古發(fā)現(xiàn)③。

1.2 石峁遺址價(jià)值分析

正確認(rèn)識石峁遺址的價(jià)值,是開展保護(hù)工作,進(jìn)而開發(fā)利用的基礎(chǔ)。在2015年國際古跡遺址理事會中國國家委員會新修訂的《中國文物古跡保護(hù)準(zhǔn)則(2015)》中明確了文化遺產(chǎn)主要具有“五大價(jià)值”,分別是歷史價(jià)值、藝術(shù)價(jià)值、科學(xué)價(jià)值、社會價(jià)值和文化價(jià)值(表1),對石峁遺址的保護(hù)與展示也應(yīng)基于這五大價(jià)值,進(jìn)行更深入的理解與闡釋。

表1 《中國文物古跡保護(hù)準(zhǔn)則(2015年)》中的價(jià)值評價(jià)體系

1.2.1 歷史價(jià)值

考古研究中首先關(guān)注的是遺存的文化屬性及年代問題,在文化遺產(chǎn)的價(jià)值分析中,遺址作為其所處時(shí)代的歷史見證的價(jià)值同樣極受重視。隨著考古學(xué)文化序列不斷被新材料所完善,石峁遺存在時(shí)空框架內(nèi)的位置及其分期問題將會逐漸清晰。石峁遺址的外城東門址和韓家圪旦地點(diǎn)發(fā)掘出夏代早期遺存疊壓打破龍山晚期遺存的直接地層依據(jù),結(jié)合碳十四測年數(shù)據(jù),經(jīng)眾多學(xué)者研究探討和反復(fù)修正,最終達(dá)成了共識,即石峁遺址遺存主體的相對年代為龍山晚期和夏代早期④。作為“河套地區(qū)聚落與社會”課題下的重要依托遺址,石峁遺址不斷刷新著學(xué)界對中國早期文明發(fā)展高度的傳統(tǒng)認(rèn)識,也不斷改變著公眾對國家起源與歷史跨度的認(rèn)知,具有獨(dú)特且重要的歷史價(jià)值。

1.2.2 藝術(shù)價(jià)值

石峁遺址規(guī)模大、等級高,歷史價(jià)值突出,但作為一處大型土遺址(圖1),從觀賞性角度出發(fā),較難符合當(dāng)代大眾審美。觀賞性不高,并不能磨滅其作為石峁先民藝術(shù)創(chuàng)作、反映石峁先民審美趣味、展現(xiàn)當(dāng)時(shí)典型風(fēng)格的實(shí)物見證的價(jià)值。從石峁遺存城址布局來看,可分為內(nèi)城和外城兩部分,其中內(nèi)城最高處筑有象征權(quán)力中心的皇城臺,體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)城址建設(shè)的布局規(guī)劃思想;從皇城臺的規(guī)模來看,皇城臺是石峁遺址的核心區(qū)域,為大型宮殿及高等級建筑基址的核心分布區(qū),周邊砌筑階梯堅(jiān)固雄厚,體現(xiàn)出修建者在追求本體固若金湯的同時(shí),凸顯其威儀感和震懾力的設(shè)計(jì)理念;從石峁遺址出土實(shí)物資料來看,“藏玉于墻”的構(gòu)筑方式為首次發(fā)現(xiàn),遺存出土了大量精美的玉器,獸面紋和神面紋石雕也代表了石峁先民獨(dú)特的審美風(fēng)格,彰顯著石峁遺址鮮明的藝術(shù)價(jià)值。

圖1 石峁遺址外城東門址

另外,石峁遺址出土的20多件樂器骨簧是21世紀(jì)音樂考古的重要發(fā)現(xiàn),填補(bǔ)和豐富了中國古代音樂史的內(nèi)容⑤。

1.2.3 科學(xué)價(jià)值

石峁遺址是以皇城臺為中心,內(nèi)城和外城以石砌城垣為周界的一座罕見的大型石城,砌筑方式具有極高的科學(xué)研究價(jià)值。通過對石峁外城東門址的復(fù)原,發(fā)現(xiàn)這種雙臺雙墻雙門塾式結(jié)構(gòu)在世界城建史中屬于布局最復(fù)雜、控制性最強(qiáng)的設(shè)計(jì)。石峁的建筑技術(shù)包括夯土、砌石、甕城馬面三種不同的傳統(tǒng),其中還顯露出西方文化因素,是多元建筑文化交流的成果⑥。

1.2.4 社會價(jià)值

石峁遺址的發(fā)掘?yàn)樯衲臼袕馁Y源密集型城市向全域旅游城市轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了良好的條件,在紅堿淖、二郎山、天臺山和高家堡古城的基礎(chǔ)上進(jìn)一步豐富了神木市的旅游資源,創(chuàng)造了巨大的社會經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

同時(shí),石峁遺址早在發(fā)掘之前就受到了當(dāng)?shù)鼐用竦闹匾暎P(guān)于石峁城的民間故事與石峁遺存的重大發(fā)現(xiàn),均使當(dāng)?shù)鼐用癞a(chǎn)生了歷史文化的自豪感,增強(qiáng)了社會凝聚力,具有較高的社會價(jià)值。

1.2.5 文化價(jià)值

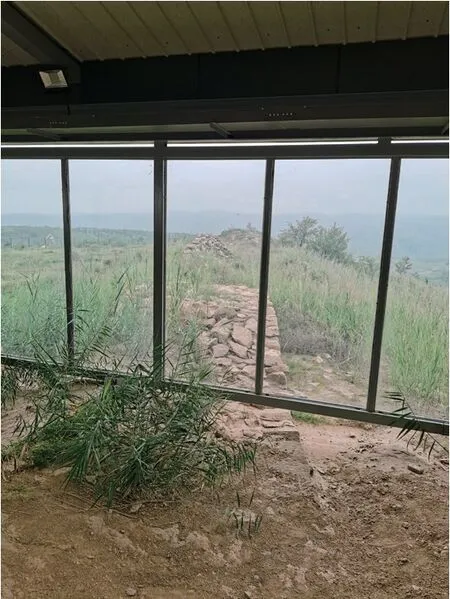

坐落在溝壑縱橫、支離破碎的峁梁之上是石峁遺址最為典型的區(qū)位特征(圖2),其周邊環(huán)境也是石峁文化的一部分。石峁文明作為一個(gè)曾有著輝煌時(shí)代成就的文明載體⑦,體現(xiàn)了遠(yuǎn)古文明的高度發(fā)達(dá),出土實(shí)物資料也體現(xiàn)出石峁文明可能融合了多種文化元素,石峁遺址作為石峁文明的實(shí)體象征,自身具有極高的文化價(jià)值。

圖2 石峁遺址周邊環(huán)境

2 石峁遺址活化利用的問題分析

基于對石峁遺址的價(jià)值分析,開展對其保護(hù)展示現(xiàn)狀的調(diào)查與研究。由于石峁遺址仍在進(jìn)行考古發(fā)掘,因此對其活化利用的調(diào)研主要以目前已完成發(fā)掘的外城東門址為主。

2.1 石峁遺址保護(hù)中存在的問題

2.1.1 保護(hù)政策較少

目前所見石峁遺址保護(hù)的相關(guān)政策法規(guī)僅有一部,即《陜西省石峁遺址保護(hù)條例》(表2),該條例于2017年7月經(jīng)陜西省第十二屆人民代表大會常務(wù)委員會通過,并于同年11月1日正式施行。在《陜西省石峁遺址保護(hù)條例》(以下簡稱《條例》)中明確規(guī)定了由榆林市人民政府設(shè)立的石峁遺址管理機(jī)構(gòu)承擔(dān)石峁遺址保護(hù)、管理及利用的具體工作,同時(shí),神木市人民政府對石峁遺址的保護(hù)、管理和利用負(fù)責(zé)。在《條例》第四章中提到了違反該條例應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任,但由于目前相關(guān)的保護(hù)政策較少,條例中的處理方式不足以囊括各類對遺址可能造成的危害。《條例》內(nèi)容較為簡單,在實(shí)際執(zhí)行中往往會出現(xiàn)規(guī)定框架外的問題,由于沒有其他對石峁遺址的保護(hù)政策出臺,將使遺址的保護(hù)管理出現(xiàn)一定的漏洞。

表2 《陜西省石峁遺址保護(hù)條例》內(nèi)容概覽

2.1.2 保護(hù)措施不足

石峁遺址外城東門址的考古發(fā)掘已經(jīng)結(jié)束,為了保護(hù)東門址,同時(shí)為接下來的石峁遺址博物館建設(shè)做準(zhǔn)備,外城東門址上方加蓋了大棚。早在2014年國家文物局就通過《國家文物局關(guān)于石峁遺址外城東門址保護(hù)展示工程立項(xiàng)的批復(fù)》對外城東門址的保護(hù)展示提出了要求,但通過實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn),外城東門址除了加蓋防雨大棚(圖3)、標(biāo)明組成部分(圖4)和沙盤模型展示(圖5)外,沒有采取其他的保護(hù)展示方式,且遺址原狀陳列廳中的文物保護(hù)措施簡陋,不能阻擋雨水與風(fēng)化侵蝕,仍有部分東門址遺址暴露在外;遺址周邊僅有欄桿環(huán)繞,起到了簡單的遺址界線標(biāo)識作用,并不能防止觀眾對遺址的觸摸和踩踏;遺址原狀陳列廳中有木制廊道可以到達(dá)東門址頂端,俯瞰遺址布局,但缺乏保護(hù)措施,不能保護(hù)觀眾安全,木質(zhì)廊道兩側(cè)僅有簡單圍欄,無法有效阻止公眾跨越圍欄,對遺址本體的安全造成直接破壞。

圖3 裸露在外的部分外城東門址遺址

圖4 對遺址組成部分的標(biāo)識

圖5 石峁遺址沙盤展示模型

2.1.3 保護(hù)手段欠缺

對石峁遺址本體的保護(hù)是展示的基礎(chǔ),就目前唯一開放的外城東門址而言,找出其保護(hù)中存在的問題,才能在保證遺址本體安全完整的前提下,更好地展示石峁遺址的文化內(nèi)涵。

2.2 石峁遺址展示中存在的問題

2.2.1 展示手段單一

石峁遺址外城東門址的展示手段單一,展廳中缺乏對石峁遺址和石峁文明的闡釋說明,除對外城東門址進(jìn)行原狀陳列外,沒有運(yùn)用其他展示手段。展廳中的沙盤模型共有兩處,一處用來展示石峁遺址外城東門址的復(fù)原模型,另一處用來展示整個(gè)石峁遺址的規(guī)模和布局,但旁邊未配說明文字,幾乎處于被觀眾忽視的邊緣。沒有相關(guān)的基礎(chǔ)陳列用以展示石峁文明的樣貌和當(dāng)前的考古研究成果,更加降低了外城東門址展示的可觀性,降低了觀眾的游覽興趣,同時(shí)湮沒了石峁遺址的珍貴價(jià)值。

2.2.2 配套線路較少

石峁遺址所處區(qū)位較為獨(dú)特,對于其展示和開發(fā)利弊兼有。石峁遺址位于高家堡鎮(zhèn)北側(cè)的山峁上,高家堡古城的保護(hù)開發(fā)吸引了周邊的游客,為石峁遺址提供了源源不斷的客流,但由于石峁遺址所在地所在的山峁距離高家堡古鎮(zhèn)仍有一段距離,且目前僅有盤山公路可以到達(dá)遺址展示大廳,山路難行在一定程度上減少了觀眾數(shù)量,而沒有旅游線路的配套開發(fā),和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的遲滯導(dǎo)致觀眾的體驗(yàn)感大打折扣,再加上沒有明確的引路標(biāo)和指示牌,指引自駕游客根據(jù)正確路線到達(dá)遺址展示廳,導(dǎo)致展示大廳的觀眾寥寥。

2.2.3 展示內(nèi)容有待開發(fā)

目前,石峁遺址僅有外城東門址可供參觀,近年來發(fā)掘的皇城臺等區(qū)域,尚未開放參觀,且未做明確的位置標(biāo)識,觀眾很難通過沙盤模型辨別皇城臺的大致方位。能夠參觀的展示內(nèi)容,不外乎在外城東門址展示大廳中走過木質(zhì)廊道,攀上南墩臺頂部,俯瞰外城東門址的全貌。由于展示內(nèi)容暫缺,觀眾在經(jīng)過路程較長時(shí)間的自駕后來到石峁遺址的體驗(yàn)感進(jìn)一步降低,更有甚者觸摸踩踏遺址地面,之后便匆匆離開,無法對石峁遺址蘊(yùn)含的多元價(jià)值形成較為直觀的印象,并且降低了參觀的體驗(yàn)感,不利于石峁遺址的文化形象塑造及后續(xù)的進(jìn)一步開發(fā),且展示中并未對石峁遺址的文化內(nèi)涵進(jìn)行闡釋,觀眾參觀過后無法對石峁遺址和石峁文明形成大致印象,參觀體驗(yàn)感較低,保護(hù)展示的目的未能達(dá)成。

為進(jìn)一步規(guī)范政府行為,凈化政府采購市場,嚴(yán)厲查處和打擊一批規(guī)避招標(biāo)、限制競爭、圍標(biāo)中標(biāo)等違法違規(guī)違紀(jì)行為,根據(jù)統(tǒng)一部署,江西省石城縣財(cái)政局開展了政府采購領(lǐng)域違法違規(guī)違紀(jì)行為專項(xiàng)檢查行動。

石峁遺址在活化利用的過程中產(chǎn)生的保護(hù)與展示問題,能夠?yàn)檫M(jìn)一步提高其保護(hù)展示水平提供實(shí)質(zhì)性案例參考,在此基礎(chǔ)上展開對策研究,將會更有針對性地解決當(dāng)前存在的問題。

3 石峁遺址活化利用對策研究

基于石峁遺址在保護(hù)展示中存在的問題,展開對策研究,以期實(shí)現(xiàn)對石峁遺址價(jià)值內(nèi)涵的深入闡釋,并帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

首先,應(yīng)當(dāng)加快解決石峁遺址保護(hù)中存在的問題。相關(guān)政府部門應(yīng)當(dāng)與石峁遺址的管理機(jī)構(gòu)召開關(guān)于石峁遺址保護(hù)展示的座談會,邀請社會各界就石峁遺址的保護(hù)展示問題進(jìn)行探討,重新整編石峁遺址管理機(jī)構(gòu)的部門設(shè)置和人力資源,從政策上增強(qiáng)對遺址保護(hù)的重視。石峁遺址的保護(hù)管理部門還應(yīng)當(dāng)安排文保技術(shù)專員對石峁遺址進(jìn)行定時(shí)巡護(hù),對危害遺址本體安全的隱患及時(shí)消除,并及時(shí)處理遺址出現(xiàn)的病害,延長遺址的壽命,在對石峁遺址進(jìn)行保護(hù)管理與展示開發(fā)時(shí)應(yīng)注意遵循不改變其原狀的原則。

其次,神木市作為一座以能源為經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力的城市,已經(jīng)開始面臨能源價(jià)格下降、經(jīng)濟(jì)增速放緩等問題,并終將面對資源枯竭的問題,因此依托神木市豐厚的旅游資源,發(fā)展文化產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型是神木市目前面臨的關(guān)鍵問題。發(fā)展全域旅游能夠使神木市在“圍繞煤、延伸煤、超越煤”的戰(zhàn)略基礎(chǔ)上,整合具有神木特色的旅游資源,圍繞“一山,二水,三城”⑧的格局推動文化與旅游融合,使神木經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級著眼于旅游業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展。石峁遺址擁有著獨(dú)特且珍稀的巨大價(jià)值,并且石峁遺址的發(fā)掘工作仍在進(jìn)行,石峁遺址的文化內(nèi)涵仍在繼續(xù)延伸,因此石峁遺址能夠成為神木市文旅融合發(fā)展的一張專有名片,是區(qū)別于其他地區(qū)的特色旅游資源。在未來的發(fā)展規(guī)劃中,應(yīng)以石峁遺址作為神木市的文旅名片,隨著石峁遺址考古發(fā)掘的不斷進(jìn)行,逐步開展公共考古活動,帶領(lǐng)觀眾走近考古發(fā)掘現(xiàn)場,直面遺存的出土過程,感受石峁文明的神秘與恢宏。以石峁遺址作為中心點(diǎn),使石峁遺址與高家堡古鎮(zhèn)形成旅游專線(圖6),將二者串聯(lián)發(fā)展,并嘗試構(gòu)建石峁遺址與其他旅游資源的共建共享,在石峁遺址博物館建成后,該旅游線路將擁有更豐富的游覽內(nèi)容,成為神木市向外推廣的精品線路。

圖6 石峁遺址與高家堡古鎮(zhèn)旅游專線示意圖

另外,在石峁遺址目前的展示提升中,應(yīng)重新整修外城東門址的原狀陳列大廳,安裝防護(hù)圍欄以替代簡單的木質(zhì)廊道,同時(shí)在陳列廳外增加以石峁遺址為主題的陳列展覽,運(yùn)用圖片展示、VR技術(shù)、3D電影等手段,揭示石峁文明內(nèi)涵,在石峁遺址博物館建成前起到概述石峁遺址及其發(fā)掘過程、進(jìn)行文化闡釋的作用,進(jìn)一步提高觀眾的體驗(yàn)感。

石峁遺址的保護(hù)與活化利用,對于石峁遺址的進(jìn)一步發(fā)掘以及神木市全域旅游的發(fā)展均具有重要意義。未來還可以石峁遺址作為神木市特色文旅名片,規(guī)劃并規(guī)范神木文旅專線,將二郎山、楊家城、紅堿淖、神木古城和陜北民俗大觀園等景點(diǎn)均串聯(lián)起來,配備專線旅游大巴方便游客出行,改變曾經(jīng)只能通過自駕方式到達(dá)各景點(diǎn)的問題,將神木旅游的品牌打出去,在周邊地區(qū)形成一定的知名度后,走向全省和全國,打造神木文旅的特色發(fā)展模式。

注釋

①邵晶.九十年前的一段石峁記憶[J].大眾考古,2018(6):57-60.

②③④孫周勇,邵晶,邸楠.石峁遺址的考古發(fā)現(xiàn)與研究綜述[J].中原文物,2020(1):39-62.

⑤方建軍.石峁骨簧的音樂歷史意義[J].音樂研究,2020(1):6-12.

⑥國慶華.龍山文化晚期石峁東門中所見的建筑文化交流[J].中國建筑史論匯刊,2016(2):367-388.

⑦呂卓民.石峁古城:人類早期文明發(fā)展與環(huán)境選擇[J].中國歷史地理論叢,2016(31):63-68,139.

⑧周璞.歷史與遺產(chǎn)保護(hù):全域旅游背景下神木市旅游規(guī)劃策略研究[J].城市建筑,2021(35):61-63.