小學數學“綜合與實踐”活動課教學策略探究

鄭秀華

小學數學“綜合與實踐”是指由教師組織學生圍繞某個問題展開實踐,學生全程參與的,有目標、自主的實踐活動。它緊扣數學核心素養,是新課程標準的一大亮點。“綜合與實踐”活動旨在培養學生收集、整理、分析和運用知識解決問題的能力,積累數學活動經驗,感悟思想方法,讓學生會用數學的眼光觀察現實世界,會用數學的思維思考現實世界,會用數學的語言表達現實世界,形成和發展核心素養,以適應未來的學習和生活。《義務教育數學課程標準(2022年版)》要求增加“綜合與實踐”模塊的課時量,可見“綜合與實踐”這一領域對學生發展的重要性。那么,如何展開教學才能既有別于其他領域知識的學習,又落實“綜合與實踐”活動課的目標呢?下面筆者結合自己的教學實踐和思考談談個人的看法。

一、精選活動素材 引發自主探究

“綜合與實踐”活動內容的選擇應該體現綜合性:不僅要關注數學知識間的綜合,也要關注數學與其他學科的綜合、數學知識與實際生活的綜合,還要關注學習能力的綜合、學習方法的綜合等。這樣豐富多彩的課程內容既能促進活動內容的整合,又凸顯了“綜合與實踐”的綜合性,還能激發學生探究的欲望。

例如,“一億有多大?”對于學生來說,他們很難想象一億的大小。教材選取的素材是學生熟悉的A4紙,貼近學生的生活實際,體現數學與現實生活的密切聯系,符合學生的好奇心理,他們可以大膽猜想,讓好奇心得到充分的滿足,在想象和研究中激起探索的興趣與欲望。

又如,“度量衡的故事”是跨學科的主題學習活動,雖然他們對“度量衡”這個詞很陌生,但與此同時也充滿了新鮮感,課前,可以布置學生通過字典或詞典查閱意思;課上,引導學生從數學的角度分享一些帶有古代計量單位的成語的意思,并將古代的計量單位換算成現在的計量單位,通過對比,逐步體會到統一單位的必要性;課后,學生可以運用文字、算式、圖畫、視頻等多種形式整理資料,形成成果進行展示匯報。他們在無形中體會到數學不僅僅是數學,它還和語文、美術等聯系在一起,在解決問題的過程中又學習了新的知識,突出了多學科的融合。

當然,我們不應局限于教材提供的素材,我們可以開發更多適合學生特點的素材:關注學生的生活經驗、挖掘身邊的素材、拓展數學活動內容等方面不斷開發課程資源。要把學生放在首要位置,充分考慮已有經驗和年齡特點,精心選擇研究的素材,或引導學生學會留心觀察生活中的熱點事件,從中提煉出研究的主題,豐富小學數學“綜合與實踐”的活動內容,引發他們自主探究的熱情,讓學生真切地體會到學習的內在價值。

二、豐富活動體驗 積累活動經驗

數學活動經驗是指學生在長期的學習活動中形成的情感、態度,以及掌握的知識、積累的解決問題的方法和能力等方面的經驗。經驗必須依賴于學生親自去試一試、用心體驗、自主感悟而獲得。“綜合與實踐”是學生獲得活動經驗的重要載體,我們可以從以下三個方面入手:

1. 在操作中積累實踐經驗

“綜合與實踐”是圍繞主題展開的實踐探究活動,需要組織學生親身實踐,經歷知識的發生、發展過程。教學中我們要給學生提供動手操作的機會,讓學生在親身經歷中習得知識,積極建構,獲得積極情感體驗。

如根據莫比烏斯帶的結構特點,人們把它應用到一些可回收標志、娛樂設施、建筑設計、工業等方面。雖然它的應用在生活中隨處可見,但是它的特點平時很少人會去關注(其結構是拓撲學的原理),尤其對于小學生來說是非常陌生的,因此,在教學“神奇的莫比烏斯帶”時,教師設計了三個操作活動:做莫比烏斯帶——沿線剪——沿新圈的線剪。在動手做的過程中,學生明白莫比烏斯帶不同于普通的平面圖形,也不同于立體圖形,它只有一個面、一條邊,體會到它的神奇。在剪一剪的活動中,先讓學生想象剪開后是什么樣子,再動手驗證,當他們沿新圈的線剪開后,發現和沿線剪的結果大相徑庭,竟然不是一個更大的紙圈,而是一個大紙圈上套著一個小紙圈時,激動之情溢于言表,全班歡呼雀躍,真是意外的驚喜!學生在動手操作中深切地感受到了莫比烏斯帶的無窮魅力,激發了強烈的好奇心和創造欲望。整個探究過程,學生自主參與,積極實驗,為以后類似的研究積累了實踐經驗。

2. 在思考中積累探究經驗

經驗的獲得需要操作,但不能只停留在操作層面,應在操作中思考,要讓學生親身經歷觀察、猜想、推理、驗證等全過程,從具體、直觀的生活經驗抽象成數學經驗,將感性認識上升為理性思考,引導學生透過表象關注事物本質,注重方法的歸納,才能做到舉一反三、觸類旁通,靈活應用相應的思考方法解決實際問題,積累數學探究經驗,感悟數學思想方法,學會學習。

例如,教學“一億有多大”時,當提出“一億張A4紙的高度是多少?”時,學生無法直接測量,教師組織學生積極思考,學生積極動腦,根據以往的學習經驗想到了化繁為簡的辦法,可以先測量一部分紙的厚度。此時教師又追問:“一部分到底取多少張合適呢?”通過獨立思考、交流討論得出研究的思路:先測量10張或100張或500張的高度,再推算出一億張A4紙的高度為10000米高。這個探究結果遠遠超出了他們的猜想,他們在驚嘆之余繼續自發思考:生活中別的事物的一億有多大該怎么研究呢?一陣安靜過后,他們爭先恐后地匯報,有學生說:先稱出100粒米的質量,就能得出一億粒米的質量;有的認為先測量出500滴水的質量,再推算出1億滴水的質量;還有人說:算出我走一步的長度,再推算出我走一億步的長度……他們已經自發地將這種研究方法內化并能遷移應用了。

在探究過程中,教師留足時間讓學生思考,通過把大數變成可以進行研究的較小數,這樣就把復雜問題轉化成簡單問題,學生親歷解決問題的過程,感悟由部分推算出整體的研究方法,并內化于心,自主遷移到探究別的事物的一億有多大,有效地培養了學生自主探究的能力和應用能力,探究經驗得到累積,并且發展了數感、運算能力和推理意識,促進數學素養的提高。

3. 在回顧中積累反思經驗

組織學生回顧活動過程,對解決問題的方案或結果進行解釋或反思,鼓勵學生表達發現與收獲,可以加深學生對數學活動經驗的獲得感,在交流分享中培養學生歸納、總結、概括、反思、表達等多方面的能力,積累反思與交流的經驗,培養學生應用數學的意識和解決問題的能力。

例如,在“一億有多大”主題活動結束后,教師從以下幾個方面指導學生進行反思與總結:(1)如何整理資料,用什么方式展示自己的成果?(2)反思在探究過程中遇到了什么困難,又是怎么解決的?今后遇到類似的問題有什么好方法?(3)引導幫助學生形成自己獨特的情感體驗。下面是學生談感受的片斷:

生1:通過這節課的學習,我知道了當數字太大時,可以先算出一部分再推算出結果。

生2:我覺得我們不僅要節約每一張紙,還要節約每一粒米、每一滴水,保護我們的地球。

生3:我對“億”這個數,從最初的“很大,非常大”的描述,到現在有了更具體、更深刻的認識,讓我在感嘆其大之余,體會到“積少成多”“點滴成江河”的道理。

生4:我懂得要用科學的探究方法,可以把復雜問題變得更簡單。

生5:通過這次探究活動,我真真切切地感受到了1億真的很大,同時也體會到了“滴水成河,粒米成籮”的含義,我們一定不能忘記勤儉節約的傳統美德,從現在起,從我做起!

生6:積水成河,聚沙成塔!這次的實踐活動對我來說意義非凡,它不僅讓我認識了一億到底有多大,而且讓我明白了節約用水、節約用電、節約用紙的道理!

從學生的真情流露中,我們可以看出他們深切地感受到了“不積跬步,無以至千里。不積小流,無以成江海。”的道理。學生從中收獲了探究方法,獲得了成功的體驗,積累了反思的經驗,并適時滲透思想品德教育,落實立德樹人的目標。

經驗的累積并不是一朝一夕就能做到的,需要長期堅持的過程,我們應多為學生提供探究的平臺和思考的機會,加強活動體驗,在操作中積淀,在思辨中內化,在反思中提升。

三、注重活動評價 ?發展核心素養

《義務教育數學課程標準(2022年版)》指出:主題活動的評價是綜合與實踐的重要組成部分,應當關注過程性評價,對照主題活動的教學目標確定評價方式,不僅要關注學生對數學內容的掌握情況,還要關注學生參與活動的程度。因此,我們可以采用多樣化的評價主體(包括教師、學生、家長等)和多元化的評價方式相結合的形式,建立相關的評價量表,對學生的課堂表現、學習效果等進行三位一體的教學評價,以發揮這個評價體系對“綜合與實踐”活動課的循證改進功能,激勵學生更好地學習,提升他們的數學核心素養。

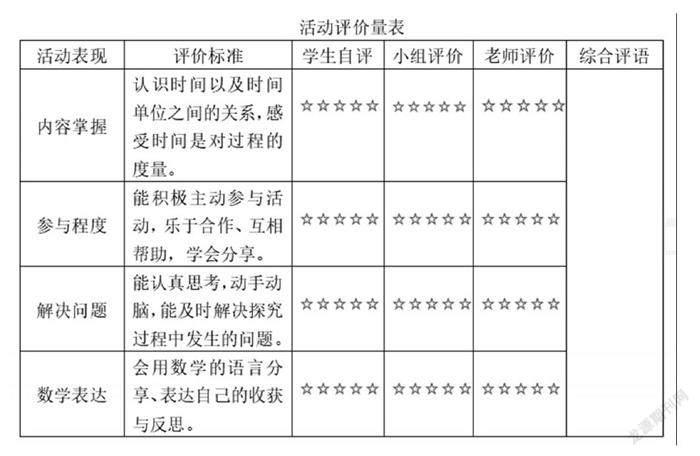

例如,在“時間在哪里”這個主題活動中,教師設計了下面的量表:

這個量表從四個維度引導學生針對自己各方面的表現進行自評,然后小組成員之間互相交流分享自己的活動體驗并進行互評,最后全班分享交流,教師針對每個學生的學習表現進行評價,并結合不同主體的評價結果寫出綜合評語,將學生一些積極的變化及時反饋給學生,提高他們學習數學的興趣,增強他們學好數學的信心,有效地引導他們逐步養成良好的學習習慣,促進學生核心素養的發展。

總之,在“綜合與實踐”活動課的教學中,教師應構建生本課堂,注重學科知識間的融合與多學科內容的整合,巧妙選擇具有綜合性的活動素材,激活探究的欲望,為他們創設形式多樣的實踐機會,積累豐富多彩的活動經驗,凸顯“綜合與實踐”活動的育人功能,促進多維目標的實現,不斷提高學生的核心素養。

*本文系福建省教育科學“十四五”規劃2021年度課題《核心素養導向下小學數學“綜合與實踐”的教學研究》(立項批準號:FJJKZX21-680)研究成果之一。