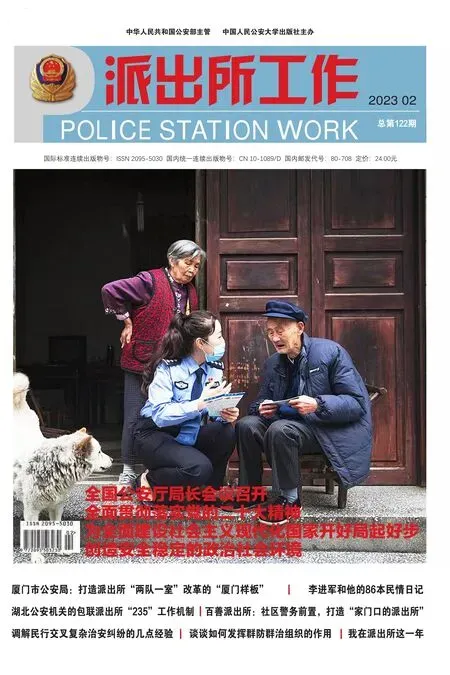

廈門市公安局:打造派出所“兩隊一室”改革的“廈門樣板”

文/圖/臧超

作為派出所“兩隊一室”改革的先行地、實踐地,10年來,廈門公安機關努力發揮“先發優勢”,堅持一張藍圖繪到底,持續推動改革開花結果,打造出了“兩隊一室”改革的“廈門樣板”。

湖里分局禾山派出所綜合指揮室

廈門,是一座胸中藏海的英雄城市、敢闖敢試的先鋒城市。近年來,廈門市公安局矢志傳承特區改革基因,以現代警務機制改革“排頭兵”的角色定位,在護航特區發展的壯麗航程中追風踏浪,在率先實現公安工作現代化的壯闊征程上放歌逐行。

2012年,廈門市公安局啟動綜合警務機制改革,率先探索“兩隊一室”新型警務模式。十年來,歷屆黨委班子堅持一張藍圖繪到底,持續推動“兩隊一室”改革開花結果。2022年,已實現廈門市53個行政派出所“兩隊一室”機構與編制全覆蓋,并按照“市縣主戰、派出所主防”的要求,率先出臺“兩隊一室”改革指導意見、警種部門支援派出所工作機制實施細則,把改革先行優勢轉換為領跑優勢,以“兩隊一室”促進派出所工作規范化、以“業務標準件”促進社區警務標準化、以多元協同共治促進基層治理精細化,打造派出所“兩隊一室”改革的“廈門樣板”。

精細主防、主動預防“兩隊一室”改革提升警務效能

改革是關鍵一招,規范是首要前提。廈門的派出所“兩隊一室”改革,把破題探路的關鍵著眼點牢牢鎖定在規范定崗編組、厘清權責邊界,以規范化落實責任制,以責任制促進標準化。

勇于破題,更要善于解題。在廈門市公安機關深化“兩隊一室”建設暨派出所工作推進會上,副市長、公安局長陳育煌提出“543行動”的戰略構想,即通過持續深化“兩隊一室”改革,在加強“一室”建設、優化勤務組織、升級智慧警務、深化專群結合、推進減負增效上實現“5個突破”;處理好頂層設計與基層首創、試點先行與全面推進、膽子要大與步子要穩、市縣主戰與派出所主防“4個關系”;堅持“一把手抓推進、一張圖抓實施、一盤棋抓落實”——充分發揮“兩隊一室”改革先行地、實踐地的先發優勢,以社區基層基礎工作的大鞏固、大提升,帶來現代警務效能的大發展、大提速。

一聲號令風雷動,烈火勁煉鍛真金。廈門市局黨委領導密集帶隊深入基層調研,結合基層工作實際謀劃《“兩隊一室”改革指導意見》、《警種部門支援派出所工作機制實施細則》,并經市局黨委(擴大)會議討論通過后以市局名義下發,成為派出所工作標準化建設的路線圖、施工表。

這份路線圖,聚焦“主防”職責,一以貫之、久久為功。

同安分局潘涂派出所金海社區警務室

《指導意見》厘清“兩隊一室”16類44項工作職責,明確24項改革重點項目,以建章立制的方式進一步明晰“一室”支撐什么、社區警務隊“防什么”、案件辦理隊“怎么干”,按照任務項目化、項目清單化、清單具體化的要求,倒排時序、掛圖作戰,有效確保“一室支撐兩隊,兩隊互為協同”。

廈門市公安局加強新時代公安派出所工作領導小組辦公室(以下簡稱“強所辦”)每月收集基層資源權限應用需求,形成“為基層辦實事”賦能清單;各警種加強動態授權、精確授權、安全授權,設立24小時即時支撐席、開設基層聯合研判席,最大限度地滿足實戰需要;派出所全量整合轄區數據資源,按需配備智能單兵設備,形成更加貼近實戰、即時支撐實戰的“資源池”。

這份路線圖,打通“減負增效”節點,配強警力、激活動力。

針對派出所警力不足的痛點,通過新警一律下所、機關民警常態下沉、分管副所長包干社區、鼓勵高職級民警擔任社區民警等措施,形成“大抓基層、大抓基礎”的鮮明導向,推動青年民警、高學歷民警以及輔警向派出所流動。率先實現“兩隊一室”機構與編制全覆蓋、“一村一警”全覆蓋,派出所、社區民警警力配置均達到40%以上,派出所實際警力數超過15人。

針對派出所工作動力不足的堵點,深入實施暖心工程“六大計劃”,加快《廈門經濟特區警務輔助人員條例》的落地實施,推動提職晉級、評先評優等向派出所傾斜,強化“一所一品”典型培樹,一批批“標兵警務站”“十佳社區民警”“反詐能手”等群星璀璨,“三色亮單”“師徒結對”“新警榮耀”等管理機制不斷涌現。

這份路線圖,緊盯“標準化”目標,重塑體系、重構流程。

大力實施預防警務,通過“科技引領+社會共治”雙翼并舉,依托公安大數據平臺基座研發應用智慧社區警務平臺,對接智能感知體系,融合部省市、公安內外的資源能力和業務,推動公安大數據等信息技術與基層基礎工作深度融合,實現社情民意敏銳感知、主動預防、提前阻斷,從源頭上減輕派出所社區管防壓力。

湖里分局智慧社區警務運營中心

制定派出所“兩隊一室”三張職責清單、辦理刑事案件負面清單、常用業務系統清單和數據賦能清單,推行單警辦案積分等制度,強化警情分流,落實盡職免責若干措施,推動警力資源全部投入社區管防的主責主業,把“派出所主防”理念落到實處。

規范設置、機制適配“兩隊一室”促進派出所工作規范化

走進全國首批“ 楓橋式公安派出所”“全國模范公安單位”蓮前派出所,“特別敢創新”是這個伴隨著特區擴大對外開放、廈門國際會展中心奠基而成立的派出所最鮮明的精神特質。在蓮前派出所的改革創新之路上,分量最重、最值得驕傲的,還是2012年作為全市綜合警務機制改革試點單位,率先啟動“兩隊一室”改革。

當時,轄區實有人口總數達到歷史上的頂峰20萬人,人口流動越來越快、治安狀況越來越復雜。他們以責任制為核心重組警力、重構流程,率先組建“兩隊一室”,實現動態布警、彈性用警,把接處警時間、巡邏半徑縮小四分之一,大大提高了見警率、破案率。

“‘兩隊一室’警務模式在我們所已經運行了十年,并且根據時代變化、治安態勢,不斷進行著演進升級。”說起改革帶來的變化,蓮前派出所所長陳志昆念起了“社區警務經”,所有的警務調整,都是以釋放警務潛能、提升群眾滿意度為出發點。比如,群眾糾紛報警,以前由輪值民警接辦到底,但大多數情況下,輪值民警不一定了解情況。現在由社區民警就地就近接警,解決了信息不對稱的問題,很多事情就能迎刃而解,效率顯著提高。

現如今,全所36名民警,其中社區警務隊16人(含一名分管社區警務隊的副所長),80%以上工作時間沉在社區并就地接受群眾報警求助;案件辦理隊12人(含一名分管案件辦理隊的副所長),兩人一組,負責針對熱點警情、治安亂點開展小案快偵、圍點整治,并反哺協助社區管防;綜合指揮室6人,由每天帶班領導擔任指揮長,指揮室負責人為指揮員,實時指揮調度。夜間非高峰時段集約用警,由案件辦理隊為主接處警。

經過連續十年的探索實踐,“兩隊一室”改革最大限度地釋放了警務機制“活力”,更為蓮前派出所注入了基層社會治理的“源頭活水”。轄區刑事警情連續8年下降,連續三次獲評全國執法示范單位,群眾安全感數據多年位居全市前列。通過“兩隊一室”改革的先行先試,一步步走上黨中央、國務院表彰的榮譽巔峰。

一滴水可以折射出太陽的光輝,一個“全國模范公安單位”的探索實踐足以撬動“兩隊一室”改革春色滿園的大棋局。從機構編制的全面覆蓋,到配套機制的全面賦能,如今,廈門市公安局已經搭建起“兩隊一室”的四梁八柱。

在廈門市公安局的“兩隊一室”規范化框架中,綜合指揮室始終是關鍵一環。根據警力數,全局派出所劃分為一類、二類所,科學配置指揮室警力,圍繞警情處置、勤務調度、視頻巡查、情報支撐、執法監督、質效管理、窗口服務、綜合保障8項職責定崗明責,實行指揮長負責制,建立以警情為牽引、以研判為中心、以監管為保障的警務運作模式,著力打造智慧型“勤務中樞”,為“兩隊”提供四大支撐:一是情報研判支撐——承接市局、分局下放的資源權限,開展每日常態研判、問題即時研判、敏感節點專項研判。二是警情處置支撐——及時向處警民警推送歷史報警及關聯人員、車輛、場所、身份等背景信息,視情調度增援。三是勤務組織支撐——組織“兩隊”精準組織開展打擊破案、社區防范、亂點整治、動態巡邏、應急處置等工作。四是質態監管支撐——跟蹤研判工作進展、執法監督、隊伍管理等情況,及時查缺補漏、形成閉環。

在做精“一室支撐兩隊”的同時,更加注重“兩隊互為協同”,建立警情協同處置、案件聯動協作、警情合力壓控、亂點協同整治四項機制,從要素管控中發現提供案件線索,從案件辦理中倒查補齊管防漏洞,以機制適配驅動“兩隊”高效協同、打防一體。

多維賦能、流程再造“業務標準件”促進社區警務標準化

公安之治,首在基層。然而,派出所作為最基層的警務實戰單元,這一個“針眼”往往要應對各警種各部門“千條線”。如何讓派出所勤務高效協同、忙而不亂,成為發揮“兩隊一室”警務實戰效能的關鍵?經過密集的調研座談、研判推演,廈門市公安局把靶心緊緊錨定“指令標準化”。

市局“強所辦”牽頭19個警種部門,對涉及派出所的225項業務進行了標準化梳理改造,形成57類標準指令,由指揮情報中心、“強所辦”統一審核、統一下發。

采訪中,廈門市公安局副局長林世國將這套標準指令形象地比喻為“業務標準件”。他說,每一項“業務標準件”都有明確的工作對象、工作流程、賦能信息和評價要求,不僅每一位民警接到指令就知道要干什么、怎么干、干到什么程度,還有效解決了指標隨意攤派、任務多頭下達、基層重復勞動等問題,切實為派出所賦能、減負、增效。

“業務標準件”的出現,有效串聯起“市局專班——分局運營中心——派出所綜合指揮室”三級智慧警務實體架構。

在這個架構中,市局專班是牽頭抓總的“最強大腦”,通過依托全市“鯤鵬超算云”構建的“智慧社區警務平臺”,全面整合省市、公安內外31個平臺資源,自主搭建124個數據模型,自動匯聚數據、智能預警風險、即時響應需求,為標準化作業提供強大數據支撐。

分局運營中心是承上啟下的“強健腰部”,對各項業務指令進行任務歸并、二次賦能、統一派發,通過腰部發力、針眼上移,實現精準點穴,杜絕“甩鍋式”任務、“無效”指令。

派出所綜合指揮室是落地執行的“靈巧四肢”,調動多元共治力量落實“業務標準件”,推動警務政務服務一體聯動,精準指引“兩隊”用鐵腳板走實“主動警務”最后一米,扎在社區管平凡小事、暖萬千民心。

從制單、派單、接單,到落地、執行、反饋,不僅每一步都能在“智慧社區警務平臺”上一屏總覽、一體運營,還能根據“業務標準件”聚合成的“三單一碼”,實現三色預警、分類監測、動態考核。

而全警配發的新一代移動警務終端,正是上下聯動的樞紐。這里打通了“e 治理”“網格通”“廈門百姓”等各類前端應用,讓社區警務團隊的每一個人都能根據各自崗位、權限,通過“點一點、掃一掃”完成自下而上的數據采集報送,自上而下的指令精準落地。

改革因問題倒逼產生,也帶來警務流程的全面優化重塑。在這個標準化作業體系中,“兩隊一室”既是數據的采集者,又是科技賦能的受益人,每一次出警、每一次巡防,身后都有強大的平臺數據支撐,全流程風險預警、全要素動態感知、全天候警力支援;既是指令落地的執行者,也是指令優化的發起人,自下而上發起“業務標準件”改造需求,形成“基層吹哨、部門報到”的良性循環。截至目前,共下發標準任務120萬條,完成率達96.7%。

湖里分局江頭派出所24小時自助警務室

在全市警情量最大的禾山派出所,根據“業務標準件”指引,2022年前9個月共前置化解矛盾糾紛警情437起,尤其將84起耗時耗力的欠薪、討薪警情化解在現場,有效緩解了接處警壓力。6月19日凌晨,50余名工人因勞資糾紛聚集在湖里區政府,情緒激動,事態不斷升級。禾山派出所指揮調度崗通過“和對講”僅用15分鐘就快速調集28名巡防力量到場,形成警力優勢,配合現場民警有力維持了秩序。

地處全市交通樞紐的梧村派出所,將110電話專線整合到綜合指揮室,結合侵財等高發警情趨勢,設置紅、黃兩色快反區域,確定必巡點、必巡線和守望崗,用“業務標準件”精準指引“兩隊”開展“動中巡、巡中備、備中處”,2022年街面侵財類警情同比大幅下降28.43%。

2022年3月27日,市局專班在微博平臺上發現一名女子流露出輕生的想法。經過深度研判表明,該女子葉某17歲,中考后便輟學在家,父母離異,目前監護人長期在溫州。

市局專班立即形成“業務標準件”推送湖里公安分局運營中心,中心經過二次賦能后,精準掌握了葉某的精準地址信息及其他要素,形成執行單、賦能單,下發屬地殿前派出所,并通過公共安全平臺將協作單推送到婦聯等相關部門。民警根據清晰指令立即找到葉某,會同婦聯、社區等力量合力勸導,并納入常態閉環管理。

這起本難以發現甚至需要多天處置的風險隱患,為什么能在半天時間內圓滿化解?殿前派出所副所長趙璽道出了其中的秘訣:“派出所工作涉及方方面面,以前總感覺心里沒底,不知道‘雷’在哪里,也不知道什么時候會炸響。現在有了‘業務標準件’,有了強大的平臺數據支撐,就能按圖索驥、精準防控,工作更加省心省力、更有底氣,帶動全所警情實現大幅下降。”

近鄰警務、便利服務多元協同共治促進基層治理精細化

閩山鷺水,雖小家碧玉,也有胸中藏海的氣魄。成立于1950年的開元派出所就駐扎在鷺江邊,見證了這座城市的崛起與騰飛。“那時候,廈門的黨政機關幾乎全部聚集在我們所轄區,學校、醫院、銀行、工廠也多,當之無愧的第一大所!”說起半個世紀前的事,老所長江顯進依然記憶猶新:當時盜竊案件最多,全所每個人包干兩到三個社區,每天除了政治學習,就扎在社區、跟老百姓在一起,大街小巷走透透、厝邊頭尾都熟識,自行車盜竊案一年就破了好幾百起。

正是依靠一副“鐵腳板”,當時的開元派出所不僅找到了打擊犯罪、服務群眾最靠譜最樸實的方法,還捧回了公安部1980年授予的“公安戰線先進集體”榮譽稱號。

擎起光榮的旗幟,如今的開元公安人不僅練好了“鐵腳板”,還把民警的“第二張辦公桌”搬進了網格,推動警務網格與社區網格深度融合,社區民警與網格員捆綁作業、借力用力,讓基層基礎工作越走越深、越走越實。

“過去,社區民警扮演的更多是參與者角色,被動地、花瓶式參與社區工作。”談起“兩隊一室”改革帶來的變化,現任所長吳騰貴有感而發,落實社區副書記職責后,我們積極推動社區警務室與社區居委會同址辦公,要求社區民警除值班外常駐社區,發動社區黨員、治安志愿者協助開展社區警務工作,就近解決群眾實際困難,打通為民服務“最后一米”。

47歲的社區民警謝銀華,偶爾聽到社區年輕人談起“秋天里的第一杯奶茶”,便萌生了“反詐奶茶”的想法,將反詐騙標識、提醒語貼在奶茶杯中部,通過不斷更新反詐精準宣傳、創意宣傳,助力社區電信網絡詐騙刑事警情同比下降39%。

社區民警時佳整合轄區60支平安志愿者隊伍,建立“1+3+N”共治機制,以社區民警為主導,社區網格員和群防群治力量為骨干,吸收交警、市場監管、消防等職能部門為支撐,形成社區吹哨、部門報到的扁平化近鄰治理模式。

把社區警務室變為便民利民的“鄰家警務室”,讓社區民警成為距離最近、身段最低、態度最暖、腿腳最勤的“鄰家警察”……

以開元派出所“鄰家警務”為代表,廈門公安主動融入省委、市委“近鄰黨建”新模式,大力弘揚習近平總書記在福建工作期間倡導的“遠親不如近鄰”文化,深入開展“我為群眾辦實事”、“百萬警進千萬家”實踐活動,積極運用“千戶訪、百事幫、萬家和”的“千百萬”工作法,促進社區黨務、政務、警務深度融合。

全市行政派出所主官100%進入鎮(街)領導班子,社區民警擔任村(居)黨支部副書記或主任助理全覆蓋,主動融入市域社會治理大局,高質量完成納入全市為民辦實事項目的640個智慧安防小區建設,不斷壯大社區警務朋友圈、能量場。

“兩隊一室”改革釋放的紅利,不僅體現在警務效能的全面提升上,更體現在人民群眾的一張張笑臉上。

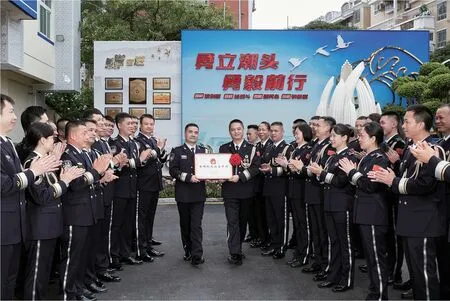

思明分局蓮前派出所榮獲“全國模范公安單位”稱號

回望鷺江兩岸,一個個協同共治的“同心圓”越擴越大,不斷壓實“主防”職責——牽頭搭建城市公共安全管理平臺,全量匯聚110接報警、12345熱線轉接、陽光信訪等各類數據,分級分類推送處置指令、閉環跟蹤處置結果,實現涉穩風險聯防聯控并納入平安建設考評。全市“刑轉命”案件在2021年大幅下降34.3%的基礎上,2022年1至9月同比再降21.1%,不斷加固了民轉刑、刑轉命案件“防火墻”。

踏遍商圈景區,一個個公共安全的“共同體”越長越高,不斷建強“主防”力量——通過警網深度融合,在社區民警的牽引下,社區警務團隊融合治保會、網格員、保安員等多方力量,并配套建立網格員涉公安職責績效由社區民警考核制度,有效增強派出所在基層治理中的行動力、話語權。80%以上的“一標三實”基礎信息采集任務由社會力量完成,激勵民警在社區“小舞臺”持續釋放“大能量”。

走過街頭巷尾,一個個社會治安的“防控網”越織越密,不斷拓展“主防”載體——通過走深“近鄰”警務,率先實現“購買服務”駐所聯調全覆蓋,庭所對接、民調入所、律師進所等矛盾糾紛調解品牌不斷涌現,2022年1-9月,全市矛盾糾紛調解成功率98.8%,通過駐所聯調解決的就占42.06%;通過“廈門百姓”App等“互聯網+群防群治”平臺發動志愿者92萬余人,完成工作任務14萬余條,警民合力筑起守護平安的“第一道防線”。