由外而內:評劇《李三娘》的動作分析

李伊人

(天津師范大學 音樂與影視學院,天津 300387)

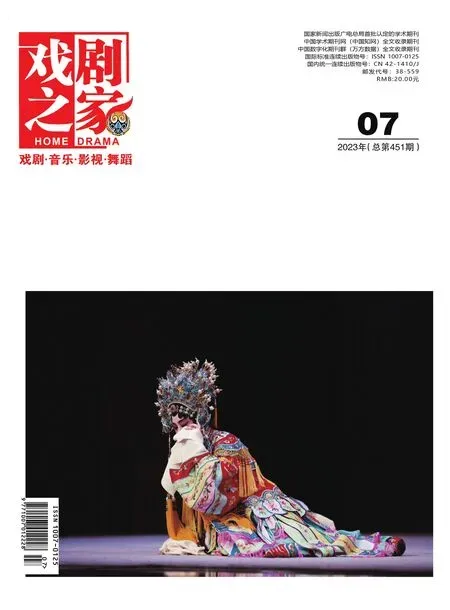

由李派傳人劉慧欣主演的評劇《李三娘》講述了五代時期的李三娘奉父命嫁與窮漢劉知遠,父死后,兄嫂逼迫劉知遠休妻,無奈之下,劉知遠只得離家投軍。李三娘在兄嫂家干盡苦工,孤獨生產無人幫忙,只得自己咬斷臍帶,故兒子得名咬臍郎。經恩人竇成送至劉知遠處撫養十六年后,咬臍郎長大成人,和生母井臺相會后才知真相,堅決催促已做了漢王的劉知遠接生母團圓。該劇改編自中國元代南戲《白兔記》,白兔的元素貫穿始終。開幕場景便是一群由成人扮演的白兔載歌載舞,為的是表現“劉知遠落魄李莊,淪為看瓜漢,好一似金龍遭困在淺灘,每日里銀狐玉兔常相伴”的境況。井臺會這場戲中,被咬臍郎射中的白兔也為成人扮演,那支射中白兔的箭上刻有“劉知遠”的名字,被淪落到此地的李三娘看到,母子二人順理成章地開始談到劉知遠及其塵封往事。隨著時代變化,在不同的改編文本中,故事情節逐漸發生變化,其中關于劉知遠本人發跡的傳奇故事的內容在減少,關于李三娘曲折的愛情、艱苦的人生的內容在增多。這一趨勢也是順應時代潮流的,所以,現代改編的評劇版本名為《李三娘》,全劇從李三娘這個人物出發,描寫她的愛情和親情,聚焦她顛沛流離的一生,成功塑造了一個令人印象深刻、深感同情的人物形象。

戲劇,就其本質來說,是動作的藝術,人物自身動作在舞臺上的直觀再現即戲劇外部動作,是表現人物性格、反映人物內心的基本手段。評劇《李三娘》一共分為八場戲,分別是第一場:別園·投軍;第二場:定計·逼嫁;第三場:贈袍·審袍;第四場:產子·送子;第五場:疑夫·見子;第六場:打獵·井會;第七場:回書·盤根;第八場:認母·團圓。每一場戲都以兩個動作命名,說明動作對于戲劇的重要性。一般來說,戲劇動作包括劇中人物的外部動作和內心動作兩個方面,外部動作又可以分為形體動作和言語動作,內心動作需要由外部動作來表現。要使外部動作富有戲劇性,至少要滿足兩個條件:一、外部動作應該是構成劇情發展的一個有機部分,推動劇情的發展。二、能夠使觀眾通過可感知的外部動作洞察人物隱秘的內心活動,塑造豐滿的人物。《李三娘》通過人物恰當的形體動作和言語動作表現其內心動作,豐富的戲劇動作由外而內地達到了寫人敘事、表情達意的藝術目的。

一、形體動作展現人物性格

戲劇中的形體動作指的是人物拿東西、走路、舞蹈以及拳擊、斗劍等一切可以讓觀眾“看得見”的動作,形體動作有推進敘事、表現人物的作用。在《李三娘》第一場中,劉知遠與鬼怪打斗,身姿矯健,最終將鬼怪打倒在地,方才揭曉鬼怪的真實身份是其妻兄。劉知遠輕易地打倒鬼怪體現出他高超的武藝,也為第三場中劉知遠因為一身武藝被元帥女兒看中的情節埋下了伏筆,既塑造了人物又推動了劇情。第二場中先出場的是李三娘的兄嫂,二人分別坐于房廳椅子上,位于舞臺左側,隨后李三娘自舞臺右側出來拜見兄嫂。李三娘出場時的腳步輕巧迂回,并有三處頓挫,每次頓挫眼睛都會充滿懷疑地轉幾轉、姿態小心翼翼,最終停在兄嫂面前祝福兄嫂。李三娘的這一系列神態動作,都體現了她在兄嫂家寄人籬下的境況。該劇中不同的人物有著不同的形體動作特點,從而表現了不同的人物性格。

白兔由幾位年輕女性扮演,其活潑可愛的動作賦予了白兔美好單純的性格,劇中白兔有三次出場。第一次是在開場的瓜田里,五只白兔在快樂玩耍,跳著活潑調皮可愛的舞蹈,動作充分表現了現實中白兔的特點。第二次是劉承佑打獵,他射中白兔,白兔慌亂逃跑,飾演白兔的演員用兩只胳膊快速旋轉來表現白兔的慌亂和弱小。第三次是李三娘拔箭救白兔,她拔出白兔身中的箭,白兔向李三娘抱手作揖后起身跑開,這個動作主要是借白兔之手來代表所有觀眾和劇中人物來肯定和贊頌李三娘這么多年的堅持和付出,選擇最美好單純的白兔來完成這一動作,實屬此劇的妙筆。白兔的元素貫穿始終,前兩次表現了白兔的美好形象,第三次將白兔在劇中的作用直接提升,使之成為一種意象。雖然此劇名為《李三娘》,但是白兔在劇中依舊是一個很重要的元素。

劉知遠前后由兩位演員扮演,王全友扮演前六場中的年輕劉知遠,孔繼光扮演后兩場中的漢王劉知遠。第一次出場的劉知遠動作干脆,有男子漢的氣概,他一身武藝卻只能看瓜田,每日與銀狐玉兔為伍,懷才不遇。他告別妻子去并州從軍時,動作也是干脆利落的,沒有遲疑,體現了他想要有一番作為的心。他在并州守夜之時,由于天氣太冷,練武取暖時,動作略顯僵硬,但依舊颯爽,既表現了當時天氣的寒冷,更表現了劉知遠堅強的意志力。劉知遠練武取暖時被岳秀英看到,其颯爽的英姿俘獲了岳秀英的心。在此之前,劉知遠的動作干脆利落,步伐多是向前進的,但當劉知遠不顧結發妻子入贅岳家時,他的肢體動作中多出了顫抖和后退。比如,當竇成來到并州告訴他李三娘的悲慘遭遇時,他動作遲疑后退幾步,表現了他內疚的心情,而隨后面對妻子時,他又后退幾步表現了他心虛的心理,說明了劉知遠虛偽的性格。劉知遠的虛偽性格也體現在孔繼光所扮演的漢王的動作中,當他手拿李三娘的血書時,雙手顫抖,站立不穩,表現出非常愧疚的樣子,但當他兒子要去認李三娘時,他立馬拉住了兒子,這些動作充分表明劉知遠已經從一個志向高遠的男子漢變成了一個偽君子。

李洪信由張武生扮演,作為李三娘的哥哥,他非但沒有擔起哥哥的責任反而想要通過親妹妹謀取利益。李洪信的第一次出場是在劉知遠照看的瓜田的角落里。他一開始假扮瓜精想要迷惑劉知遠,沒想到被劉知遠打倒在地,情急之下摘掉面具現出原形,體現了其心機多但本事小。整部劇中,李洪信有多次倒地的動作,都體現了其怯懦的性格,他面對劉知遠時武力不敵,他生活在老婆張春奴的淫威之下,任由老婆欺負自己的親妹妹。第二場中,當李三娘說到劉知遠走了這么久還沒有送來信,李洪信心虛地背過了身,說明信被他攔截,但他敢做不敢當。

李三娘由劉慧欣扮演,作為李派傳人的劉慧欣充分表現了李三娘外柔內剛的性格特點。李三娘的第一次出場是為看瓜田的劉知遠送飯,她的動作溫柔、表情幸福,實屬一位賢惠的妻子。李三娘雖然以溫柔賢惠的形象出場,但是當她的兄嫂要她嫁給張員外時,她的動作干脆,態度堅決地表示拒絕,寧做苦工也不愿改嫁。李三娘被兄嫂坑害,獨自產子,無人幫忙,只得用牙齒咬斷臍帶的血腥場景在劇中沒有直接表現,觀眾直接看到的是代表李三娘受苦的石磨,觀眾知道李三娘在石磨后產子,知道她正經受著更大的折磨,這個畫面讓觀眾自己想象,達到了一定的藝術效果。當她身體透支過度暈倒,醒來后發現孩子不見了,著急難耐,劉慧欣用一段精彩的甩袖舞來表現此時的萬分焦急,充分表現了李三娘善良堅韌的性格特點。

張春奴由茹桂林扮演,她在劇中是一個純粹的惡人,形象較為扁平,卻很鮮明。張春奴第一次出場和李洪信在一起,兩人之間的動作形成了鮮明對比,張春奴在兩人之間占絕對的強勢地位。她肢體動作孔武有力,面對李三娘時趾高氣揚,李三娘生下孩子時需要她幫忙拿剪刀剪斷臍帶,她反而作柔弱狀說自己見不得血腥場面。當李三娘生下孩子暈倒時,她狠心將孩子扔進河里以達到斬草除根的效果。張春奴的一系列動作行為都體現了她是一個極度自私自利、陰險狡詐的小人。

岳秀英由王平扮演,極具大家閨秀的風范。當她看到劉知遠練武取暖時,扔出袍子讓劉知遠取暖,表現了她的善良和教養。當劉知遠因為袍子要被處罰時,她果斷站出來解救劉知遠,解釋情況,說明了岳秀英的正義和勇敢。當劉承佑拿著李三娘的血書回來向父親控訴時,同樣受到欺騙的岳秀英表現出了傷心和埋怨,但是當她看到丈夫內疚、兒子生氣的樣子,就決定不再計較,一左一右扶起了他們,表現了她的包容和理解。岳秀英的肢體動作溫柔但是幅度較大,更顯出了她的心胸和氣度。而李三娘勸兒子要感謝皇娘的時候,她背過身去哭泣,表現出她雖然大度但是事實依舊讓她受了委屈,也從側面體現了劉知遠的做派傷了兩個女人的心,她的人物性格瞬間豐滿起來。

劉承佑由王麗京扮演,由于其出生時臍帶被母親親口咬斷,故又名咬臍郎。他第一次出場時十六歲,正在打獵,充滿活力與朝氣,肢體動作大開大合,展現了劉承佑自信的一面。獵兔時的一系列動作雄姿英發,體現劉承佑從小受到的良好教育。遇到李三娘后,聽聞李三娘的事跡,劉承佑的一系列反應,從懷疑到思考到得出對策,既展現了他的聰明才智又說明了他擁有善良單純的品質。劉承佑拿著李三娘的血書回家質問父親,父親在看血書時,他焦急地左右徘徊,表現了其聰明的外表下依舊是一顆年輕稚氣的心。尤其值得一提的一個動作場面是,李三娘咬指準備寫血書時,劉承佑單膝跪地背對李三娘,讓李三娘以背為桌書寫血書,展現了劉承佑的愧疚和擔當,他愿意為母親背負所受過的苦難。

二、言語動作表情達意

言語動作分為獨白、旁白、對話。

獨白可以把人物的內心活動具體直白地告訴觀眾。《李三娘》中很多精彩的唱詞把人物復雜的內心活動表現得淋漓盡致、動人心扉。如第四場中,李三娘因生產過度勞累而暈倒時,嫂子偷偷將咬臍郎扔掉,致使她醒來后到處找不到兒子。萬分焦急中,李三娘的獨白“晴天霹靂驟然起,咬臍兒不見娘痛惜”聲聲悲凄,充分表現了她找不到孩子時,著急慌亂和悲憤的心情。劉知遠在第一場瓜田中出場時的獨白唱詞“劉知遠落魄李莊,淪為看瓜漢,好一似金龍遭困在淺灘”,他將自己比作金龍,將李莊比作淺灘,充分展現了劉知遠懷才不遇的境況,也為后來他的離家投軍和背叛結發妻子的行為埋下了伏筆。

旁白和獨白的區別在于,后者是人物獨處時內心活動的披露,前者是某個人物在同其他人物交往時的“自語”。在中國戲曲劇本中,這樣的“旁白”是很多的,這些“自白”“自唱”不僅有助于塑造人物形象,也有助于展示情節的進程。如第六場中,十六年后,劉承佑與李三娘相遇后,李三娘對他訴說了往事,他的一段“自唱”:“聽貧娘訴往事令人傷感,卻為何與父王似有牽連”,說明他既同情李三娘艱苦的人生又敏銳地感覺到此事不簡單,可能與自己父王有關。這段“自唱”既塑造了劉承佑天真爛漫和聰慧過人的特征,還展現出了他對自己身世的懷疑,從而推動敘事的發展。

對話在戲劇中的作用不只是向觀眾交代已經發生的事情、敘述已經發展了的情節,還具有“戲劇性”,即對話的結果必須使雙方的關系有所變化、有所發展、因而成為劇情發展的一個組成部分。如第二場中嫂子和李三娘的一場對話,嫂子給李三娘指出四條路可走,嫂子氣勢洶洶地說,“第一條,九層天外摘星星”,李三娘說,“上天無路”;嫂子露出得意的神情繼續說,“第二條,閻王殿前去偷井”,李三娘后退一步說,“入地無門”;嫂子越發得意地說,“第三條,趁早改嫁”,李三娘后退多步說,“實難從命”。嫂子見威脅不成,只得讓李三娘哥哥勸說李三娘,他說,“第四條,白天挑水數十擔,晚上推磨到天明”,李三娘后退一步,顫抖著說“這……”,嫂子得意地走到李三娘面前說,“太苦了,是不”,李三娘轉了一圈,從舞臺這邊到了那邊說,“小妹從命”。兄嫂提供給李三娘的路,前兩條是人類無法實現的,第三條是李三娘絕不愿意去做的,在經過適當猶豫后,李三娘只得接受第四條做苦工的路。這一系列的對話以及人物的神態動作,展現了嫂子對李三娘的步步緊逼和目的快要達成從而越來越囂張的氣焰,但是李三娘最后堅決說出“小妹從命”后,預示著她之后將迎來更加悲慘的生活,但她在人格上勝利了,她保持了自己的忠貞。

三、結語

評劇《李三娘》由外到內豐富的戲劇動作,鮮活地塑造了李三娘、劉知遠等具有復雜性格的經典人物形象,講述了一個曲折動人的完整故事,既滿足了現代觀眾的審美需求,又保留了中國傳統的敘事美學和道德情懷,是一部非常具有觀賞價值和教育意義的中國戲劇。