興師強教視角下全日制教育碩士就業問題與對策研究

——以浙江某高校為例

高紅星

(溫州大學 研究生院,浙江 溫州 325035)

教師教育是教育事業的工作母機,是教師隊伍建設的源頭活水,是提升教育質量的動力源泉[1]。中共中央、國務院《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》明確指出要大力振興教師教育,不斷提升教師專業素質能力。大力推動研究生層次教師培養,增加教育碩士招生計劃,向中西部地區和農村地區傾斜[2]。教育部等五部門印發《教師教育振興行動計劃(2018—2022 年)》要求實施教師培養層次提升行動,引導和鼓勵有關高校擴大教育碩士招生規模[3]。全日制教育碩士培養的是高素質的基礎教育學校和中等職業技術學校專任教師和管理人員,其就業問題對于建設新時代高素質教師隊伍具有引領性的作用。

一 研究對象與方法

(一)研究對象

2017—2019 屆浙江某高校所有已畢業的全日制教育碩士共141人,其中男21人,女120 人;2017 屆30人,2018 屆45人,2019 屆66 人。

(二)研究方法

利用就業處提供的研究生就業結果和相關信息統計(含研究生姓名、性別、屆別、學位類型、就業單位和工作崗位等),對于畢業當年就業信息不完整者,通過電話與研究生本人進行核實。分析全日制教育碩士就業狀況和影響因素,探索提高培養質量、加強就業服務的策略。

(三)統計學方法

采用Excel 建庫錄入就業相關數據,運用SPSS20.0統計軟件進行統計分析,計數資料采用相對數表示,采用描述性分析,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

二 調查結果

(一)總體就業結果

2017—2019 屆全日制教育碩士畢業當年就業率(含升學)為97.87%,有3 人當年未就業。從就業單位性質來看,有85.11%(120/141)在教育系統中就業,其中2.84%(4/141)在學前教育機構中就業,14.18%(20/141)在小學中就業,12.06%(17/141)在初級中學就業,4.96%(7/141)在中等職業學校就業,23.40%(33/141)在高級中學就業,11.35%(16/141)在高等院校就業或讀博,6.38%(9/141)在教育系統中從事非教學工作,9.22%(13/141)在教育類企業就業,0.71%(1/141)在教育領域自主創業。有12.77%(18/141)在非教育機構中就業,其中9.22%(13/141)在民營企業就業,1.42%(2/141)在國有企業就業,有2.13%(3/141)在事業單位工作。

(二)不同性別就業結果

在就業單位性質方面,男生和女生之間差異無統計學意義(P=0.512),但是男生(19.05%)在非教育系統就業高于女生(11.67%);在就業崗位類型方面,男生和女生在學前教育、小學、初級中學、中職學校、高級中學與教育系統非教學崗位、非教育系統非教學崗位之間的就業差異有統計學意義(P=0.040)。從就業去向看,有49.65%(70/141)的畢業生在生源地工作(含生源地與就學地一致的35 人),38.30%(54/141)在就學地工作(含就學地與生源地一致的35 人),34.75%(49/141)在非生源地與就學地工作。從就業地類型看,26.95%(38/141)在省會直轄市工作,有47.52%(67/141)在地級市工作,有21.28%(30/141)在縣城工作,有1.42%(2/141)在鄉鎮工作,有0.71%(1/141)在境外城市工作。統計結果顯示,不同性別的全日制教育碩士在就業去向(P=0.226)和就業地類型(P=0.774)上的差異無統計學意義,但女生在非就學地與生源地工作(37.5%)和在地級市、省會直轄市工作(81%)的比例均明顯高于男生(19.05%,71.43%)。

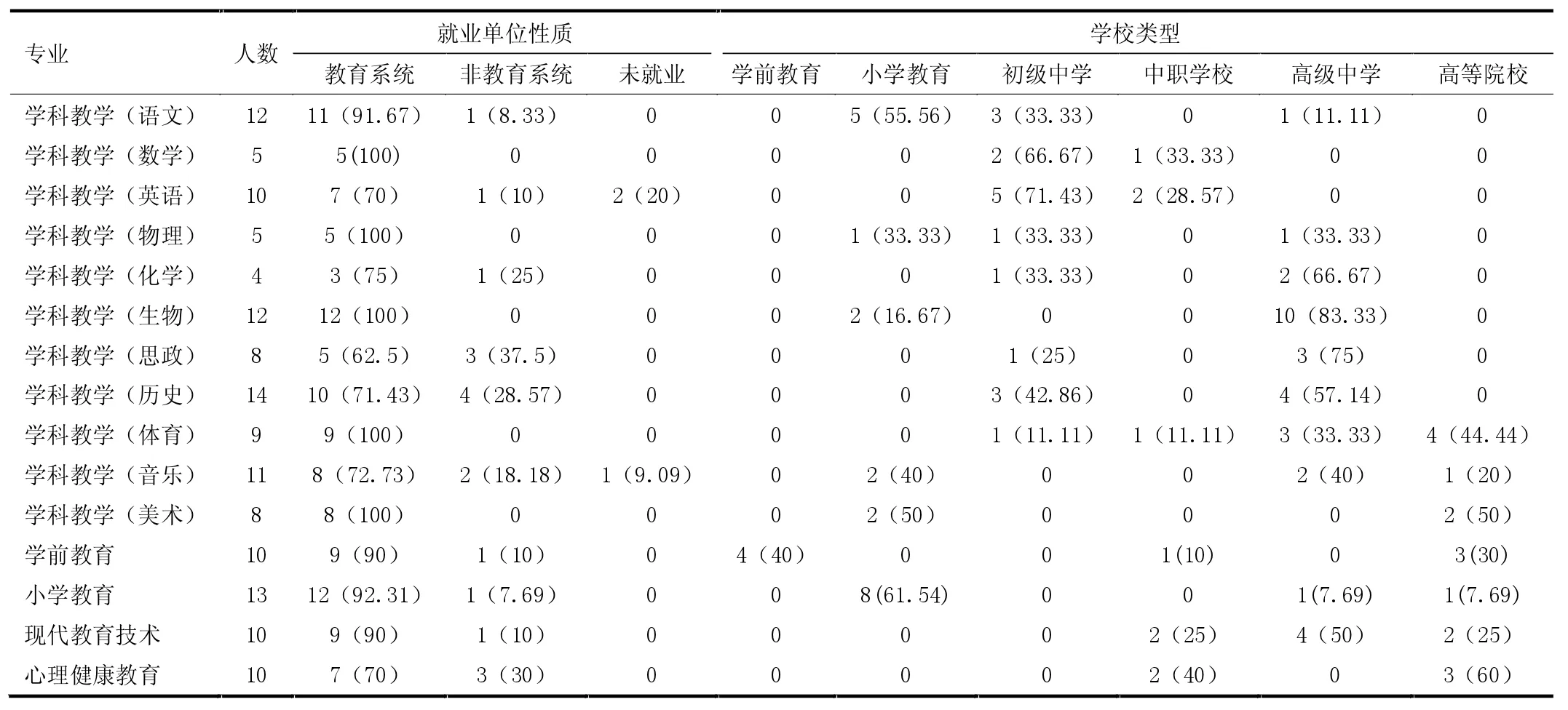

(三)不同專業就業結果

浙江某高校全日制教育碩士研究生有學科教學(語文、數學、英語、思政、歷史、音樂、體育、美術、物理、化學和生物)11 個專業和學前教育、小學教育、心理健康教育和現代教育技術4 個專業,合計15 個專業。除學科教學(英語)和學科教學(音樂)2 個專業外,13 個專業(86.67%)的全日制教育碩士畢業當年就業率為100%;不同專業研究生在就業單位性質的差異上無統計學意義(P=0.097),但學科教學(思政)、心理健康教育、學科教學(歷史)和學科教學(化學)4 個專業研究生在非教育系統就業人數達到或超過四分之一,分別為37.5%、30%、28.57%和25%;不同專業畢業生就業的學校類型差異有統計學意義(P<0.001,見表1)。

表1 不同專業全日制教育碩士就業情況 n(%)

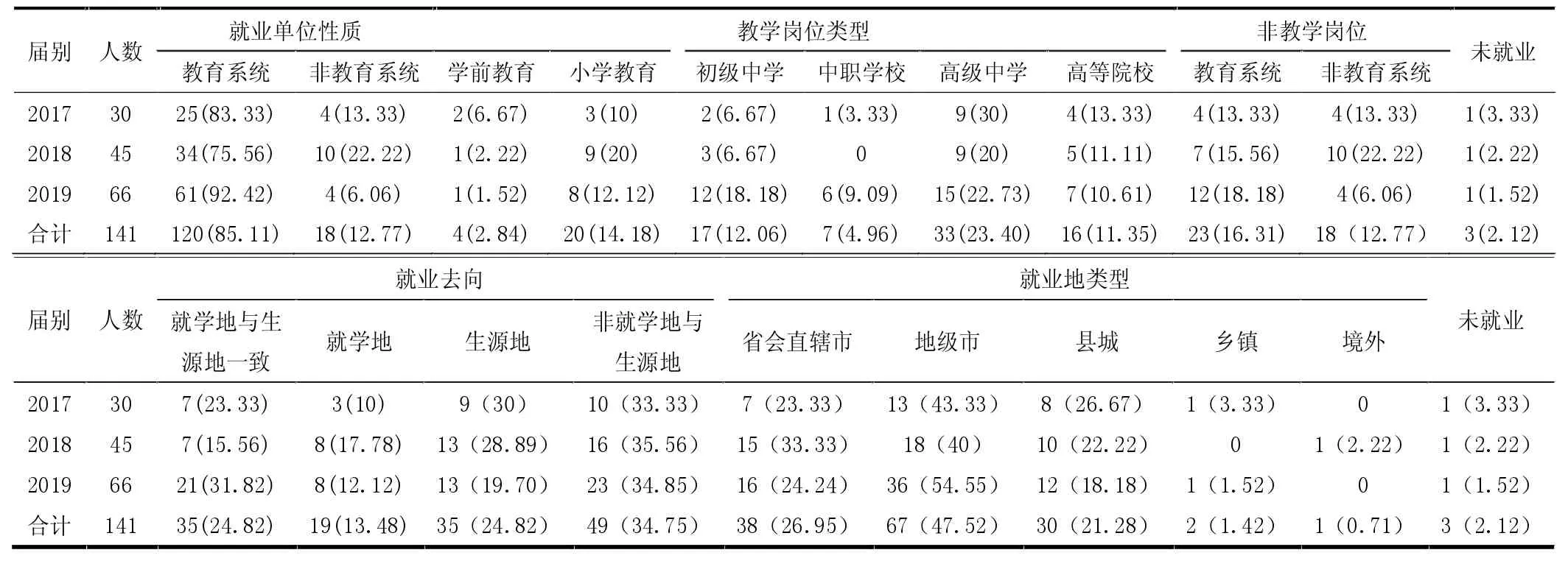

(四)不同屆別就業結果

2017—2019 屆全日制教育碩士就業率穩步提高,分別為96.67%、97.78%和98.48%。從就業單位性質來看,2019 屆畢業生在教育系統就業比例提升到92.42%;從就業崗位來看,畢業生去高級中學和去教育系統非教學崗位就業的比例均有提升;從就業去向來看,畢業生在生源地(含生源地與就學地一致)就業的比例穩定在50%左右;從就業地類型看,畢業生在地級市和省會直轄市就業的比例持續提升(66.66%、73.33 和78.79%,見表2)。

表2 不同屆別全日制教育碩士就業情況 n(%)

三 討論

(一)國家重視提升師資質量,就業形勢好

2018 年1月,中共中央、國務院《關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》正式頒布,體現了國家大力推進高層次師資培養的決心和信心,“強國必先興師”的理念已轉化為國家重大頂層設計。本研究發現,全日制教育碩士畢業生以直接就業為主,這與其培養目標的達成度是相符合的。隨著基礎教育改革發展對教師教育質量的需求日益提升,畢業生在教育系統就業比例穩步提高。2019 屆畢業生就業率達到98.48%,86.67%的專業當年就業率為100%,64.49%的畢業生就業去向為生源地和就學地,這與于苗苗等[4]對449 名全日制教育碩士的調查結果相近(64.1%),都說明了全日制教育碩士畢業生就業形勢好,且畢業生可以在地緣關系較好的生源地、就業地獲取工作崗位。

(二)畢業生主要流向大中城市,基層就業率低

大中城市中的基礎教育對高學歷師資的需求旺盛,76.09%的全日制教育碩士畢業生就業地在地級市和省會直轄市,且隨屆別比例持續提升;81%的女生在大中城市就業,因此而離開生源地、就學地的女生多于男生。到基層基礎教育系統就業的全日制教育碩士畢業生非常少,141 名畢業生中只有2 人(1.42%)選擇在鄉鎮學校中任教,這與聶銘靜[5]的研究結果(1.9%)相近。全日制教育碩士畢業生不愿到基層就業主要顧慮為收入待遇低、工作條件差、生活條件落后和發展前景渺茫等[6]。

(三)以在教育系統內就業為主,人職匹配度高

國家設置和招收全日制教育碩士的初衷是為基礎教育服務,擴大基礎教育師資供給渠道,提升供給質量,培養大批與教育現代化相適應的高素質專業化創新型教師。鐘振國等[7]對2011—2013 屆103 位全日制教育碩士的調研結果顯示,在教育系統就業的畢業生占比73.9%,本研究結果有85.11%的畢業生在教育系統中就業,且2019 屆畢業生在教育系統就業的比例增長到92.42%,都說明定位于實踐性、職業性和應用性人才的全日制教育碩士,在教育行業的就業優勢在實際就業環境中得到了顯現,體現了較好的人職匹配度。但同時,在經過規范化學科教學與師范師資教育培養的全日制教育碩士中,有12.77%的畢業生選擇在非教育系統就業,尤其是學科教學(思政)、心理健康教育、學科教學(歷史)和學科教學(化學)4 個專業畢業生在非教育系統就業的比例均達到或超過25%,造成了師資的流失。

四 建議

(一)健全全日制教育碩士培養與就業制度的建設和落實,為興師強教提供體制機制保障

我國全日制教育碩士培養工作起步較晚。2009 年教育部決定開展全日制教育碩士專業學位研究生教育。全日制教育碩士的培養模式尤其是就業安排體系尚不成熟,如何健全相關制度、完善相關流程、建立符合新時代中國特色的高學歷基礎教育師資隊伍,亟需教育、人社等相關部門和培養高校重視和推進[8]。

全日制教育碩士培養的實踐性和職業性要求我們在制度設計時熔鑄工匠精神。強化教師職業意識教育,要讓研究生充分認識并高度認同教師崗位的重要意義及價值追求,由衷熱愛,才會心懷敬畏,恭敬以待;把教師職業素養教育貫穿培養的全過程,把情感體驗與技能提升統一起來,把職業情懷與專業素養統一起來,把職業、事業與志業統一起來;畢業環節應確認和強化研究生教師職業的精神權威意識,比如在學位授予儀式時,面對《中華人民共和國教師法》鄭重宣誓、莊嚴承諾[9]。

全日制教育碩士在就業制度建設中,應當針對其培養的專業性、職業性,建設有別于中師、師專和本科師范生等其他師范教育規范的職業資格準入體系,滿足不同層次、不同類型和不同地域的學校對教師的需求,提升服務基礎教育的能力,對我國建設公平而有質量的基礎教育提供有力的支撐。改善全日制教育碩士畢業生職稱晉升制度。探索在基礎教育師資的量化考核標準的基礎上,為全日制教育碩士折算職稱積分,以提高畢業生在教育系統就業的積極性,確保全日制教育碩士優秀畢業生愿意從教、長期從教、終身從教。

(二)增加全日制教育碩士招生與培養數量,為興師強教提供人才供給保障

教育是民族偉大復興進程中具有決定性意義的事業。教育要振興,責任就落在從事“教書育人”的教師身上。在當前知識迭新的時代,職業分化越來越細,專業化程度越來越高,對專門人才的需求呈現出大批量、多規格、高層次的特點。我國研究生學歷的基礎教育師資數量遠遠低于美國等發達國家[10],教師教育體系結構水平距離新時代對教師隊伍素質的要求尚有差距。全日制教育碩士培養目標指向為促使中小學教師或管理者熱愛基礎教育,形成良好的專業精神,更新知識結構,提高解決教育教學實際問題的能力。

完成全日制教育碩士規范化培養是當前發展和提升基礎教育質量的重要選擇。截止到2018 年全國教育碩士專業學位招生院校170 所(其中授權點院校165所),2018 年全國錄取全日制教育碩士22183人,而全國每年基礎教育師資需求為30 萬人左右,不足當年需求的7.5%[11]。隨著新時代基礎教育教師專業化進程的不斷推進,增加全日制教育碩士研究生導師數量,進而增加全日制教育碩士專業學位研究生數量,可以在一定程度上提升基礎教育師資供給質量。

(三)鼓勵全日制教育碩士面向基層與基礎就業,為興師強教提供隊伍質量保障

黨的十九大報告提出實施“鄉村振興戰略”,辦好人民滿意的基層學校教育,幫助鄉村孩子學習成才,阻止貧困現象代際傳遞,功在當代、利在千秋。基層學校是基礎教育的主陣地,而發展基層學校教育,教師是關鍵,承擔基礎教育重任的教師就顯得尤為重要。基礎教育要實現高質量發展,提升教師的學歷層次是促進教師專業發展的重要途徑。

國家和社會需要不斷提升基層教育系統的吸引力,促進全日制教育碩士畢業生主動選擇基層就業。進一步完善“基層就業”支持政策,改善基層學校的辦學條件,提供切實可行的激勵機制,保證在基層就業教師的待遇、培訓和晉升機會,提高基層教師的自信心、成就感和基層職業發展前景認同度,促使全日制教育碩士“愿下基層”“愿在基層”“愿留基層”。

在增加全日制教育碩士畢業生城鄉流動方面,建議國家參照“三支一扶”“大學生村官”“兩項計劃”等服務基層的項目,專門針對全日制教育碩士設置“鄉村學校服務計劃”等項目,設定若干年的服務期限,服務期滿后可以在就業流動、升學考公等方面予以政策優待。也可建立“城鄉學校雙向對流鍛煉”“鄉村教師直博計劃”等措施不斷為基層提供“招得來”“下得去”“教得好”的中堅力量。