陜西:以制度創新探索自貿區改革新路

潘睿

陜西自貿試驗區已經成為陜西改革開放的試驗田、招商引資的蓄水池、高質量發展的增程器。

建設自貿試驗區是黨中央在新時代推進的改革開放重要戰略舉措,從上海自貿試驗區2013年9月正式掛牌以來,今年恰逢10年。黨的二十大報告提出,“實施自由貿易試驗區提升戰略”“穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放”。在此背景下,自貿試驗區自身建設、與外部世界的關系都將面臨新的調整。

今年4月1日,陜西自貿試驗區迎來掛牌第6年。6年間,陜西自貿區緊扣陜西省自貿試驗區戰略定位,堅持以制度創新為核心,以可復制可推廣為基本要求,在制度創新、優化營商環境、提升投資貿易自由化便利化、“一帶一路”經濟合作和人文交流等方面大膽探索,截至2022年底,累計形成創新案例725項,新設市場主體15.2萬家,其中新設企業9.67萬家、外資企業934家,形成了改革紅利共享、開放成果普惠的良好局面。

可以看到,如今的陜西自貿試驗區已然跑出了適應發展需要的“加速度”,成為陜西改革開放的試驗田、招商引資的蓄水池、高質量發展的增程器。

持續加強制度集成創新

3月25日一早,在中國(陜西)自由貿易試驗區空港新城功能區(以下簡稱“空港功能區”)陜西跨境電商國際快件產業園內,滿載快件包裹的物流車輛正有序駛入。這些從全球各地而來的包裹即將在這里由西安咸陽機場海關進行入境核驗,順利通關后,再由物流車輛發往全國各地。

“以前平均每件快件清關需要5分鐘,后來西安咸陽機場海關和空港功能區通過持續開展監管模式創新,現在國際快件最快6秒即可完成清關手續,通關效率較原先提升約30%。”西安咸陽機場海關快件監管科相關負責人說,更重要的是,新系統有效提高了精準監管水平,也大大降低了相關企業的運營成本。

在陜西自貿試驗區,一如此類的制度創新還有很多。6年多來,陜西自貿試驗區強化改革系統集成,同步推進自貿片區和開發區流程再造、體制機制創新,率先構建與國際通行規則接軌的制度體系,形成了外商投資負面清單、國際貿易“單一窗口”、自由貿易賬戶、“證照分離”等一批基礎性和核心制度創新成果并復制推廣到全國。

“我們先后出臺《中國(陜西)自由貿易試驗區條例》《關于支持中國(陜西)自由貿易試驗區深化改革創新若干措施的意見》《中國(陜西)自由貿易試驗區進一步深化改革開放方案》等文件,形成了將改革進行到底的鮮明信號。”陜西省商務廳副廳長、省自貿辦副主任翟北秦介紹。

截至2022年底,陜西自貿試驗區形成62項首創性改革成果,鐵路運輸艙單歸并新模式、技術經理人全程參與科技成果轉化服務模式、大型機場運行協調新機制等32項制度創新成果在全國復制推廣,“政務服務跨區通辦”等83項改革舉措在全省復制推廣。

圍繞共建“一帶一路”、現代農業國際交流合作等領域,推出多項改革舉措,在西安港率先實施“鐵路快速通關”業務,推出集拼業務“先報關、后裝箱”模式改革,在航空口岸持續開展機坪“直提直裝”新模式,探索推出“技術交易服務貸”等特色金融產品。

同時,不斷深化首創性、集成化、差別化改革。在影視出海新模式、創新出口退稅政策、秦創原精準法律服務模式、國際快件和跨境電商業務集約通關新模式等集成性創新方面取得了明顯成效。空港功能區臨空經濟規模突破百億元,灃東功能區培育“檢驗檢測+高端裝備制造、生物醫藥、智能設備、5G車聯網”等新模式,國家文化出口基地、西安國家數字出版基地等聚集一大批數字文創企業,“全球云端”零工創客共享服務平臺累計實現交易額3.96億元。

可以看出,陜西自貿試驗區“淺水區”改革基本完成,正在從“刀刃向內”的改革轉向對標國際最高標準規則進行試驗的“深水區”改革,探索打造內陸制度型開放“樣板間”。

探索服務貿易管理新模式

2022年4月29日,陜西興洲紡織科技有限公司通過中歐班列“長安號”經廣西南寧關區出口貨物22.21萬美元,5月4日企業申請啟運港出口退稅業務,國家稅務總局眉縣稅務局當日完成對應18.42萬元免抵退稅額的核準,5日一大早,退稅立即到達了企業賬上。

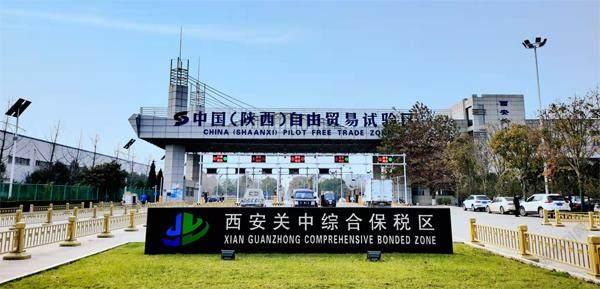

西安關中綜合保稅區于2020 年5 月批準設立,目前已經形成了以航空及零部件制造、倉儲物流、半導體設備研發、芯片測試與封裝、機械加工等為主的產業體系。

“真的是越來越方便了,退稅速度非常快,實際辦理流程也很便捷。更重要的是,這筆資金讓我們加速發展更加有了底氣。”陜西興洲紡織科技有限公司相關負責人感慨。

然而,這并不是個例。這些年來,“越來越暢通,越來越便利”是在西安做進出口生意的外貿企業的普遍感受。

一直以來,陜西自貿試驗區以創新引領為抓手,大膽探索實踐,通過“放管服”改革、持續為市場主體減負松綁,提升企業獲得感。

當前,陜西持續深化“證照分離”改革,持續推進“證照聯辦”“一業一證”改革,探索實行證照聯辦“五個一”新模式,在全省率先開展市場主體歇業備案業務,讓經營困難的市場主體有了“緩沖期”。大力推行全程網辦,持續推進工程項目審批改革,實現交房即交證、拿地即開工。

積極探索創新人民幣結算便利化服務措施,中行自貿支行獲批跨境人民幣結算示范行,上線啟動本外幣賬戶一體化管理平臺。推出“科創票鏈通”融資服務模式,探索構建“科技企業創新能力評價體系”和“秦創貸科技金融服務體系”。建成全國首家“硬科技支行”,區內聚集各類金融機構326家。

此外,陜西自貿試驗區西咸新區已成功落地陜西首個外國人才創業工作證,讓外籍創業人員在自貿區“留下來”和“合法經營”成為可能;陜西自貿試驗區設立西安知識產權法庭,建設中國(陜西)知識產權保護中心,10余個涉外法律服務機構相繼落地,“一帶一路”國際商事法律服務示范區加快建設,多元化糾紛解決機制逐步建立。

伴隨陜西自貿試驗區建設深入推進,陜西在區位、科教、人才等方面優勢疊加,潛力迸發,陜西自貿試驗區已成為高水平開放的先導力量。

6年來,陜西自貿試驗區積極推動航空、鐵路口岸場站作業流程標準化建設,持續拓展國際貿易“單一窗口”功能,主要業務覆蓋率達100%;“陜西制造”化妝品首次出口美國;全面落實外資準入前國民待遇加負面清單管理制度,建立全省統一的外商投資公共信息服務平臺,吸引一大批外資企業、項目在區內聚集。

與此同時,陜西自貿試驗區開放通道能級不斷提升。2022年,中歐班列長安號打通跨里海、黑海貿易通道,全年開行4639列,開行量、貨運量、重箱率3項核心指標位居全國第一;全國首個陸路啟運港退稅試點落地,全國唯一農業綜合保稅區封關運行,出口總額突破3000億元,增長17%以上。

6年來,以不足全省1/1700的土地面積,創造了全省70%的進出口貿易額,吸引了全省60%的外商投資企業,實際利用外資占到全省的40%……陜西自貿試驗區的開放之姿,已然成為陜西勇闖國際舞臺的一張王牌。

加速營造協同創新共同體

自2017年成立至今,陜西自貿試驗區作為構建內陸改革開放高地、促進區域共享共進的重要載體與核心平臺,堅持以“制度創新”為核心、以“協同開放”為導向、以“可復制可推廣”為抓手,不斷釋放制度紅利與帶動效應。

在中俄絲路創新園探索“一園兩地”的跨國經濟產業聯動發展模式,建成并投用灃東自貿功能區公用型保稅倉,開展多種模式的進口貿易創新探索。人文交流方面,推動國內外高校建立科教創新合作;舉辦創新創業大賽,搶抓數字經濟發展機遇;引入國際漢唐學院、中國書法學院等平臺,推動中國文化元素“走出去”。在全球設立離岸創新中心等平臺,出口技術3000余項,實現技術出口額56億美元,累計落地20余個海外高科技創新項目,吸引外籍人才1000余名。

深化與絲路沿線聯動協同發展,加入黃河流域自貿試驗區聯盟,與青島、煙臺、濟南等沿黃流域9省(區)25個經濟功能區協作。與中西部5家自貿試驗區以及6家地方鐵路局集團簽署中老鐵路多式聯運“一單制”合作協議;首批6個自貿試驗區協同創新區在平臺、產業等方面開展交流合作,支持西安高新區等8個開發區加快申建第二批自貿試驗區協同創新區;與北京自貿試驗區科技創新片區開展跨區域合作,探索為兩地科技創新企業提供一站式、全生命周期的服務,搭建京陜“雙區聯動”的“科技金融超市”。

中歐班列西安集結中心項目,占地5600畝,建成到發線48條、設計集裝箱年吞吐量310萬標箱、運力3850萬噸,可支撐開行中歐班列長安號一萬列以上。

同時,持續賦能“一帶一路”現代農業國際合作交流,楊凌國際農業科技創新港聚集11家國際合作研究機構和外資企業,相繼成立了種業、果業、耕地保護與質量提升、農機裝備制造、畜牧、食品工程6個農業產業創新中心,在美國等國建設6個現代農業示范園區。堅持“龍頭引領—鏈式集聚—集群發展”模式,加快現代農業、生物醫藥、農產品加工、涉農裝備制造、農業科技服務業等產業聚集發展,“楊凌農科”品牌已成為國內外農業科技領域的一張亮麗名片。

置身風雷激蕩的新時代改革開放大潮,陜西自貿試驗區交出了一份沉甸甸的“答卷”。相信未來,這里將繼續發揮敢想敢干、開拓進取、勇于創新的自貿精神,勇闖改革創新“深水區”,加快形成更高層次的開放型經濟新格局,堅決扛起“為國家試制度、為地方謀發展”的重任,奮力打造內陸地區改革開放新高地。