盧作孚:一位不能忘記的愛國企業家

劉重來

70年前的1953年,毛澤東主席在全國政協會議期間說過:在中國民族工業發展史上,有4位實業界人士不能忘記,其中有一位是盧作孚(其他3位是張之洞、范旭東、張謇);2020年7月21日,習近平總書記在企業家座談會上提到了自清末民初以來的5位愛國企業家的典范時,又提到了盧作孚(其他4位是張謇、陳嘉庚、榮毅仁、王光英)。

誰能想到,時隔60多年,毛澤東和習近平兩位黨和國家領導人竟不約而同,都贊譽盧作孚是不能忘記的人,是愛國企業家的典范。這說明了盧作孚的榜樣力量和典范形象并沒有因為幾十年時光的流逝而削減,而是跨越時空,經受住了時間的考驗,并與時俱進地迸發出更加奪目的光彩。

習近平總書記指出,作為一位優秀企業家,“必須對國家、對民族懷有崇高的使命感和責任感,把企業發展同國家繁榮、民族興盛、人民幸福緊密結合在一起,主動為國擔當,為國分憂”。而盧作孚就是這樣的一位優秀企業家。

一、立志創業——維護航運主權

1925年,32歲的盧作孚走上了“實業救國”之路。但他為什么要選擇在長江發展航運業呢?這要從他1914年21歲時第一次乘輪船去上海說起。那一年,他在長江上看到一個非常奇怪的景象:寬闊的長江上來來往往的大小輪船幾乎都懸掛著外國國旗。盧作孚稍為留心數了一下,就有英國、美國、日本、法國、意大利、瑞典、挪威、芬蘭等國的國旗,卻很不容易看見中國的國旗。這究竟是怎么一回事呢?原來這些外國輪船依仗著曾與清政府簽訂的不平等條約,取得了長江航運特權,又憑借著雄厚的資金、先進的技術和設備,一度壟斷了長江航運業,儼然成了長江的主人。他們在長江上橫沖直撞,肆無忌憚,掀起的巨浪常常把中國的木船沖得東倒西歪,甚至船翻人亡的慘劇時有發生。

盧作孚目睹了這一情景,心里很不平靜,也許就在那個時候,他就萌生了要發展中國自己的航運業,將中國內河航運權從帝國主義手中奪回來,把耀武揚威、橫行霸道的外國輪船趕出長江的意愿。長江是中國的,必須由中國人來主沉浮。

可以說,發展中國現代航運業,維護民族航運主權,是盧作孚創辦民生公司的最大動力,也是最重要的原因。

二、創業宗旨——-與國家共命運

盧作孚在創建民生公司之初,就把企業發展與國家的富強、人民的幸福緊密聯系在一起。

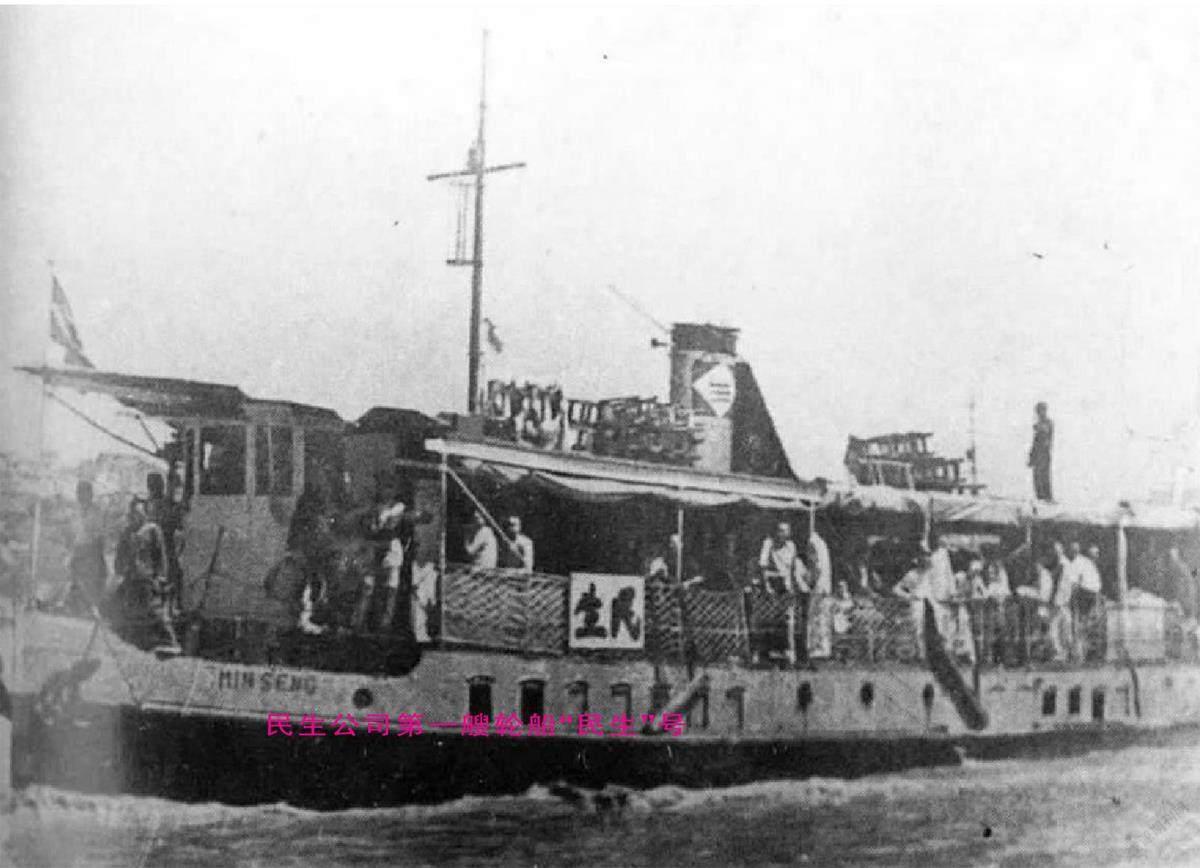

1925年10月,民生公司成立了。當時公司只有七八個人,租住在合川縣城一座破敗的藥王廟狹窄而昏暗的后殿辦公,全部家當只有一艘載重僅70噸的小客輪。盧作孚作為民生公司總經理,月薪只有30元,其他的人也只有15元、10元不等。依盧作孚的說法,全公司人員的工資加起來還不抵外輪一個大副的工資。

面對如此“寒酸”的境況,盧作孚竟為公司制定了讓人振聾發聵的宗旨:“服務社會,便利人群,開發產業,富強國家。”這個16字宗旨充分體現了民生公司創業的目的,不是為了發財致富、貪圖享受,追求利潤最大化,而是為國擔責,為民造福。

舉一個小例子,當民生公司在上海建造的第一艘小客輪“民生”號完工后,盧作孚親自到宜昌迎接,在路過萬縣時,被四川軍閥、時任萬縣督辦的楊森挽留,執意要盧作孚留下來出任萬縣佐辦。在不少人眼里,這是一個有職有權,有名有利,令人垂涎欲滴的“肥差”。楊森還向盧作孚保證,只要他肯答應,萬縣地區都全權交給他管理。更誘人的是,楊森給他特別優厚的待遇:除每月薪金500大洋外,還有一筆數目可觀的輿馬費,這與民生公司總經理月薪30元相比,真有天壤之別。但讓楊森意想不到的是,面對高官厚祿,盧作孚卻婉言謝絕了。因為在盧作孚的心中,他的人生價值不是做一個位高權重的官,而是帶領民生公司實現他“服務社會,便利人群,開發產業,富強國家”的責任和使命。

三、為國擔責——“民生公司應該首先動員起來參加戰爭”

習近平總書記在提到自清末民初以來5位愛國企業家的典范時,之所以把盧作孚劃在“抗戰時期”,是因為盧作孚的愛國精神,在關系到國家民族危亡的抗日戰爭中表現得最突出、最感人。

1937年7月7日,全民族抗戰爆發。此時此刻,民生公司經過盧作孚10多年的苦心經營,已成為長江上游最大的一家民營航運企業,發展態勢非常好。然而就在此時,全面抗戰爆發了。民生公司不少人感到像天塌了一般,為公司的前途和命運擔憂。甚至有些人十分悲觀地說:“國家的對外戰爭開始了,民生公司的生命就完結了。”

面對大家的憂心忡忡,作為公司總經理的盧作孚想的不是一個公司得失,而是整個國家民族的命運。他對大家說:“我的感覺,卻恰恰相反,國家的對外戰爭開始了,民生公司的任務也就開始了。”他意識到這是民生公司報效國家大顯身手的時機到了。他向全公司員工發出號召:“民生公司應該首先動員起來參加戰爭!”他決定將全公司所有輪船快速投入到戰時運輸中來。

當時國民政府決定將首都從南京遷往重慶,重慶成了大后方的中心。一時間,華北、華中、華東一帶的機關、工廠、學校、團體紛紛向大后方遷移,而整裝待發出川抗日的將士也要乘船開赴前線。作為長江上游航運主力軍的民生公司在盧作孚的帶領下,冒著敵機的轟炸,全力以赴投入到緊張、艱難的戰時運輸中。據統計,在整個抗戰期間,民生公司不怕犧牲,不計成本運送出川抗日將士270多萬人,武器裝備30多萬噸及大量糧食、衣被、食鹽等軍用物資,還將150多萬難民撤往了大后方。民生公司船隊被贊譽為“一支沒有武裝,但卻極英勇的、效率極高的運輸艦隊”。

四、為國分憂——堅決不發國難財

抗戰全面爆發不久,國民政府任命盧作孚為交通部常務次長。一向無意仕途,對高官厚祿不感興趣的盧作孚為了國家民族利益沒有推諉,而是臨危受命,勇挑重擔,承擔了戰時水陸交通運輸的艱巨任務。

當時中國的交通運輸現狀是:飛機少得可憐,杯水車薪,無濟于事;火車線路被日機炸得七零八落,無法正常運行;而公路運輸不僅運費高,且汽車少,公路也不能直接入川。因此長江水道自然成了進人大后方最便捷的“黃金水道”。

然而在長江下游中游航行的輪船,到了宜昌必須“換乘”能在三峽行駛的馬力大、吃水淺的小型輪船才能直通重慶。而民生公司恰恰是長江上游的主力船隊。在船少人多貨多的情況下,這似乎正是民生公司抬高運價,大發橫財的好機會。但盧作孚與民生公司堅決以國家利益、民族利益為重,寧肯吃虧也絕不發國難財。如在宜昌大撤退中,與民生公司一起參與撤運的幾艘外國輪船,客票每人高達300元至360元,貨物則每噸300元到400元,而民生公司的客票價卻與戰前一樣保持不變,只要18元。貨物運價,盧作孚要求也與戰前一樣:兵工器材只收30元到37元,其他公物只收40余元,民間器材只收60余元到80余元。只相當于外國輪船公司收取運費的十分之一到八分之一。盧作孚為此感嘆道:“即此比較,可知中國公司尤其是民生公司犧牲之多,報效國家之大了。”

不僅如此,盧作孚對于難童、在校師生還免收運費。如復旦大學和金陵大學1000多名師生及大量圖書、實驗儀器等,都是免費從宜昌運往大后方的。又如中央大學舉校搬遷時,其農學院有一批進口的良種馬、牛、羊等活牲畜也要隨校搬遷。但對輪船來說,運送這些活牲畜不僅又臟又麻煩,關鍵是還必須改造船艙,這真是吃力不討好的虧本生意,中央大學校長羅家倫找到盧作孚,沒想到盧作孚很爽快就答應了,硬是克服重重困難將這些活牲畜運到了大后方。

對于一個民營企業來說,盧作孚為了國家民族大局,甘愿吃虧,也絕不發國難財,難能可貴。

五、指揮宜昌大撤退——“民族救亡的悲壯史詩”

電視連續劇《潛伏》中有一段經典臺詞:“有一種勝利叫撤退,有一種失敗叫占領。”而發生在1938年10月至11月之間40天的宜昌大撤退,就是盧作孚親自坐鎮指揮的一場改寫歷史的勝利大撤退。

眾所周知,宜昌素有“長江咽喉,入川門戶”之稱。而1938年10月武漢失守后,距武漢僅300公里的宜昌便成了通過長江三峽撤往大后方,關系國家存亡的關鍵之地。

當盧作孚10月23日趕到宜昌時,這個小城正處在極度混亂和恐慌之中。一是滯留在此的3萬多難民擠在僅2平方公里的城區,不少難民因無房可住而露宿街頭,饑寒交迫,處境十分凄慘。須知這些難民中,有不少科學家、工程師、企業家、藝術家、醫生和在校師生;二是堆滿兩岸碼頭的機器設備都是從上海、南通、南京、武漢等地工廠企業拆遷轉運到此的。這些機器設備的重要性,按盧作孚的說法:“全中國的兵工工業、航空工業、重工業、輕工業的生命,完全交付到這里了。”

然而此時的宜昌,能開往大后方的只有民生公司22艘輪船和其他幾艘中國和外國公司的輪船。按常規,僅憑這些船只,要運送這么多人和物資,起碼要一年時間。然而此刻日軍已逼近宜昌,日機不斷來狂轟濫炸。更要命的是,長江上游一年一度的40天枯水期就要到來,屆時水位急劇下降,連民生公司稍大點的輪船也難以通行了。

面對如此嚴峻形勢,盧作孚深感責任重大,他親自前往碼頭視察,并登上各輪船,了解輪船的性能、噸位及運行狀況,同技術人員討論。通過緊急調研和反復推演,盧作孚果斷采用民生公司過去在枯水期運輸的“三段航行法”,終于擬定出在40天內將人員、物資運出宜昌的計劃。他要求各公司、各碼頭、各輪船嚴格執行,分秒必爭。

在盧作孚大智大勇、力挽狂瀾、堅決果斷指揮下,奇跡出現了:“四十天內,人員早已運完,器材運出三分之二。原來南北兩岸碼頭遍地堆滿器材,兩個月后,不知道到哪里去了,兩岸蕭條,僅有若干零碎廢鐵拋在地面了。”

宜昌大撤退被盧作孚的好友、著名教育家晏陽初先生譽為“中國實業上的敦刻爾克”。如今在宜昌市的宜昌大撤退紀念園主體雕塑上刻有一段銘文:“發生在中國人民抗日戰爭中的宜昌大撤退,是一部民族救亡的悲壯史詩和英雄樂章。……演繹了中國大內遷最壯觀的一幕,……奠定了抗戰勝利的基礎,勛業照人,萬古流芳。”而盧作孚就是指揮這一悲壯史詩和英雄樂章的大英雄。

六、救國公司——“對得起國家”

由于民生公司在戰時運輸中始終堅持低價或半價,甚至免費運送上前線的軍人、軍用物資和撤往大后方的公務人員、難童、在校師生等等,公司出現了從抗戰之前年年贏利到戰時連年虧損的狀況。更為慘烈的是,民生公司在冒著敵機狂轟濫炸的運輸中,有117名員工英勇犧牲,76名員工傷殘;有16艘輪船被炸毀炸沉,69艘輪船被炸傷,致使民生公司受到重大損失,公司虧損也越來越嚴重,盧作孚為此萬分心痛和焦急。

盧作孚的好朋友、著名教育家、民生公司股東黃炎培在1942年4月8日的日記中記載了一件十分感人的事:那一天上午,民生公司舉行股東大會,作為民生公司總經理的盧作孚向全體股東匯報工作,當他“講至公司艱困,為國犧牲,公司員工寧受薄薪,輕生命,為國冒險”時,競當眾嚎啕大哭起來。因為他既為公司員工不怕犧牲,不怕吃苦而感動,又深感公司的損失和虧損,是他的責任,是他對不起公司,對不起股東,對不起公司全體員工。此時黃炎培拍案而起,潑墨揮毫:“公司虧本,對不起股東,為抗戰而虧本,公司對得起國家,即是股東,對得起國家,……沒有國家,哪有公司,中華復興的一日,即我公司復興的一天。”黃炎培的這番話代表了全體民生公司員工的心、聲。

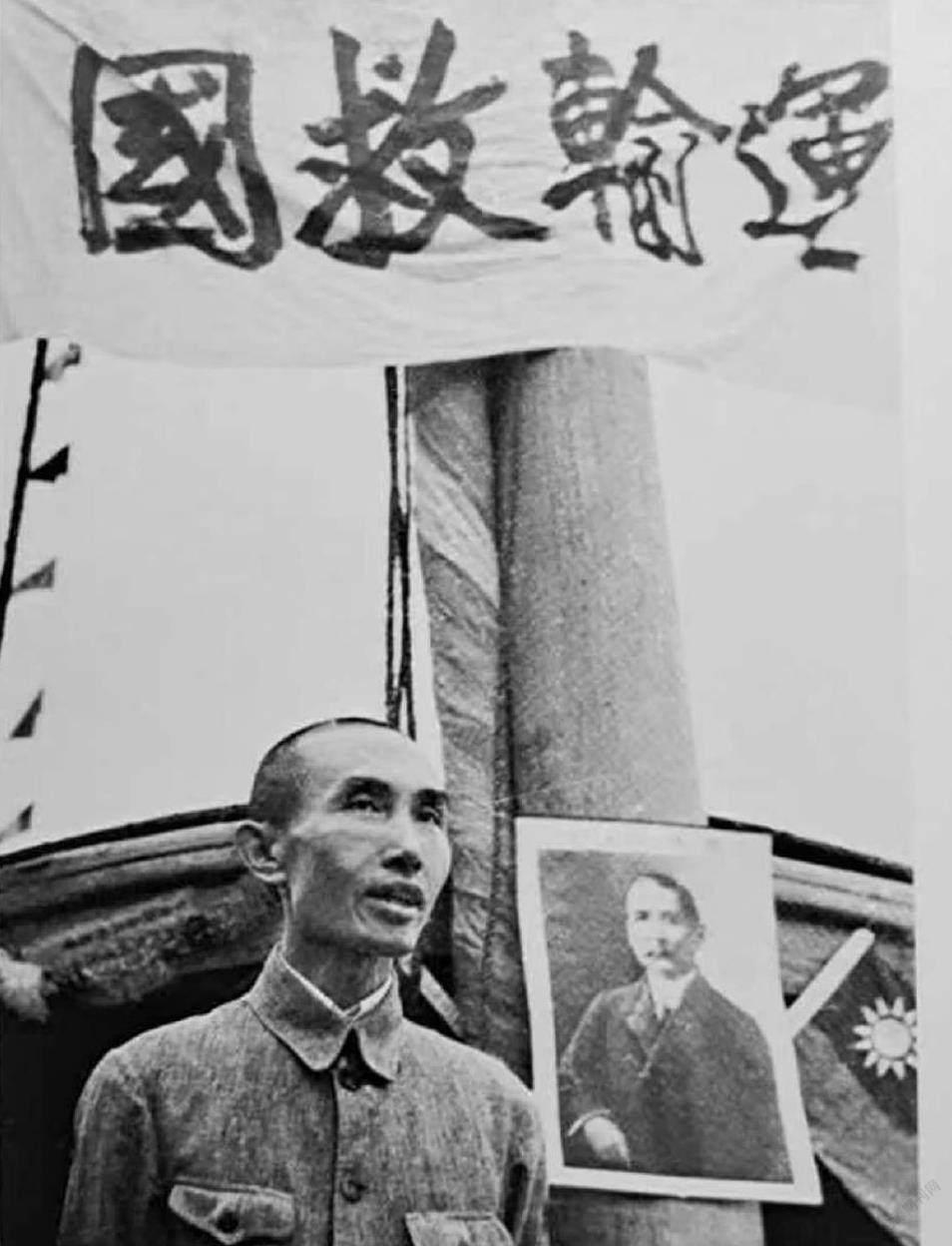

1943年6月23日,著名愛國將領、國民政府軍事委員會副委員長馮玉祥應盧作孚之邀,到民生公司講演。沒想到馮玉祥一開口便說:“今天到民生公司來講演,很是光榮啊!因為很多人稱贊民生公司是救國公司。”

應該說,在整個抗戰期間,有不少中國公司為抗戰作出了或大或小的貢獻而被贊譽為“愛國公司”,但被贊譽為“救國公司”的,則似乎只有民生公司這一家,而且這個贊譽是實至名歸的。

在整個抗戰期間,民生公司運送了270多萬出川抗日的將士和30多萬噸武器裝備以及大量軍糧等戰略物資,為抗戰勝利作出了至關重要的貢獻。

在整個抗戰期間,民生公司先后運送了150多萬人至大后方。須知這些人中有不少都是國家建設的精英人才,他們成為了大后方各條戰線的有生力量,也為抗戰勝利發揮了至關重要的作用。

在整個抗戰期間,民生公司運送了大量機器設備,為中國保存了軍事工業、航空工業、輕重工業基礎,為抗戰勝利和大后方經濟建設奠定了至關重要的物質基礎。

這三個“至關重要”實實在在表明了民生公司在抗戰中為拯救國家于危亡發揮的巨大作用,這不是“救國公司”又是什么呢?

七、家國情懷——一生的主旋律

1943年7月16日,愛國將領馮玉祥在給盧作孚的信中說:“作孚先生,您是一位最愛國的,也是最有作為的人。”歷史證明,盧作孚正是這樣一個人。

眾所周知,任何一種偉大精神的產生,都有著特定的歷史背景和形成脈絡。盧作孚出身寒門,從小過著窮苦的生活,又生長在兵荒馬亂、貧窮落后、列強欺凌的年代。嚴酷的現實.使他產生了強烈的救亡圖存、富國強國、為民造福、為國擔當的愿望和決心。

盧作孚17歲就加入了孫中山創建的革命團體同盟會,18歲投身辛亥革命,1919年又以極大熱情參加了五四運動。1922年,經早期中國共產黨人惲代英等人介紹,加入了當時在國內頗有影響,其成員有毛澤東、李大釗、張聞天、惲代英、鄧中夏、蕭楚女等人的進步社團——少年中國學會。1925年他創辦民生公司,又走上了“實業救國”之路,并在抗戰中,特別以超凡智慧,指揮了驚心動魄的宜昌大撤退,創造了足以改變歷史的奇跡。

可以說,愛國精神是盧作孚一生的主線,一生的主旋律。盧作孚的榜樣力量、典范形象,將歷久彌新地發揮著更加磅礴的力量。

(責任編輯:賈茹)