支架式教學模式在中職舞蹈課堂教學中的運用

俞文靜,陳利敏

(九江學院 江西 九江 332005)

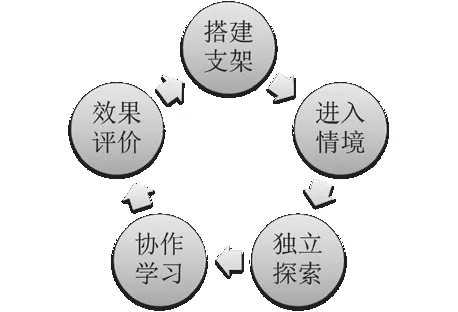

中等職業教育是人力資源開發和國民教育體系的重要組成部分。中職院校可以通過舞蹈教育促進學生的多元化發展,提升人才培養質量。中職院校學生的文化基礎相對薄弱,自主學習能力較差,大部分學生會有厭學心理,正處于青春期的他們容易產生叛逆思想。因此,針對中職院校學生的心理特點,教師在舞蹈課堂教學中需要采取更科學高效的教學方法。支架式教學模式是以皮亞杰的建構主義與維果斯基的最近發展區理論為指導發展出的一種教學模式。教育者應當為學習者建構對知識的理解并提供一種概念框架。框架中的概念要根據一定的任務目標加以分解,以便使學習者的理解逐步深入。該框架要依據學生的智力“最鄰近發展區”來創建,通過支架的作用使學生擁有更高的智力水平。支架式教學模式有搭建支架、進入情境、獨立探索、協作學習、效果評價五個環節,秉承“以學習者為中心,注重培養學生自主學習能力”的理念導向,與中職院校人才培養目標相契合。本文以中職民間舞教學中的傣族舞教學為例,從支架式教學的五個環節入手展開分析,探討如何將此教學方法運用在中職舞蹈課堂教學中。

支架式教學模式

一、搭建支架,激發學習興趣

在“搭建支架”這個環節中,教師了解學生現有的學習水平,創建問題情境并將知識加以分解,分步驟提供給學生,培養學生獨立解決問題的能力。

(一)建立興趣引導支架

教師為學生準備支架,以小組的形式為學生提供選擇,學生根據自身的興趣愛好和特長來選擇自己的隊伍。中等職業院校的學生學習積極性普遍不高,教師通過自主選擇興趣小組的方式能夠激發學生的學習興趣,發揮學生的主觀能動性和想象力,同時還可以大幅度提升學生的課堂參與度。在傣族舞蹈教學中,教師分別從服裝、氣候、宗教、想象這四個主題入手,學生根據自身的興趣愛好自主選擇,最終分成“傣之服裝”“傣之氣候”“傣之宗教”“傣之想象”四個小組。教師給予學生適當的時間,學生根據自己小組的主題,互相交流分享傣族知識,之后每個小組分別派一位代表總結發言。經過如此交流分享后,學生對傣族民間舞蹈文化就有了初步的認識。

(二)構建圖文理論支架

圖文理論支架可稱為“視覺型腳手架”。分子生物學家約翰·梅迪納曾強調“視覺是目前為止我們最主要的感官,占據了我們大腦資源的一半空間”。根據中職院校學生的特點,教師可以利用視覺型腳手架為學生提供支持。在傣族舞課堂教學中,在上一環節教師為學生建立興趣小組并交流分享之后,學生對傣族舞蹈文化有了一定了解,教師在此基礎之上通過多媒體放映,為學生提供圖片、視頻以及PPT展示,例如展示傣族服裝、居住環境等知識,加深學生對傣族歷史文化、生活習性、環境氣候等各方面的了解,為學生準確掌握傣族舞的風格特征進行鋪墊。

(三)引入實踐教學支架

實踐教學支架可稱為“動覺型腳手架”。中職舞蹈課堂教學中,教師應根據舞蹈的特性,將復雜的內容簡單化。中職院校學生學習能力較弱,教師更應當把難度較大的動作逐步分解,循序漸進地引導學生掌握動作要領。在教授傣族舞蹈組合時,教師將組合分解為基本動律、單一元素和短句,最終完成完整組合的教授。教師在教學中首先講解基本體態“三道彎”和“一順邊”,并引導學生找出身體三道彎的位置,之后教授基本動律、步伐與手位,教師一邊示范一邊講授動作要領,如基本動律要求重拍下沉,向下走要均勻,脊椎要垂直,加上腳下的勾踢,每當踢起時都要迅速,動作保持干凈等等。通過內容的逐一分解,簡單直觀地展現給學生,為學生更好地完成傣族舞表演奠定基礎。

二、創設情境,調動課堂氛圍

反復練習舞蹈組合,學生難免感到枯燥,此時教師應當創設一個容易激發學生探討熱情的情境并引導學生“進入情境”,調動學生的積極性,激發學生的想象力,更好地培養其思維能力。

(一)創設問題情境

舞蹈課堂時長一般為90分鐘,而中職學生的專注時間遠遠低于這一課堂標準。針對此問題,教師創設問題情境,讓學生進行問題搶答,可以吸引學生的注意力。在傣族舞教學中,教師開展“最強大腦——傣族知識知多少”的知識搶答游戲,將學生之前建立的四個興趣小組作為搶答的四個主題,每小組派出一個代表提出兩個問題,其余組成員搶答,并對最終勝利的小組給予適當獎勵,以此促進學生積極參與到游戲中來。此種方式可以充分調動學生的積極性,提高學生的專注力。

(二)引入情景教學

知識競賽搶答結束后,教師通過語言引導以及音樂的輔助引入情景教學,為學生營造出身臨其境的氛圍。具體來說,教師根據傣族的地理氣候環境、生活習慣特點為學生創造一定的情境,輔以傣族音樂,讓學生在情景中即興表演,放松自我。學生將之前學習的傣族知識和技能帶入情境之中,沉浸在傣族人民的生活環境當中,感受傣族人民的生活狀態。由此學生可以更好地掌握傣族舞蹈的風格特點,同時豐富了想象力、發揮了能動性,也再一次鞏固了之前學習的舞蹈元素。

三、獨立探索,提升動作質感

中職院校的學生在學習自信方面極度缺乏,而支架式教學中“獨立探索”的環節可以使學生通過自己的努力得出結論,進而找到學習自信,提高學習熱情。在舞蹈課堂中,可以采用以下幾種方式引導學生獨立探索。

(一)探索動作發力要點

在舞蹈科學訓練中,找到動作的正確發力點不僅可以提高舞蹈學習效率,還可以有效避免身體損傷,因此教師在教學過程中強調動作的正確發力點極為重要。在傣族舞實踐教學過程中,教師首先提出問題:探討傣族舞蹈基本步伐——屈伸后踢步的動作發力要點。學生分組討論,其間教師可以根據每組學生的學習情況提供線索,輔助學生一步步自主找到結論。

(二)探索呼吸與動作的協調配合

適當的呼吸可以使舞蹈動作變得優美有力,反之則會使舞蹈變得僵硬死板,失去了舞蹈的美感和觀賞價值。教師在教學過程當中想要更好地讓學生掌握舞蹈的風格特征,就應該強調呼吸在舞蹈當中的重要性。在傣族舞教學中,教師還是按照小組方式,以前幾個環節的學習為基礎向學生拋出問題:呼吸在單一元素——后踢步加前點地這個動作中如何體現?學生分組討論,其間遇到難題時,教師適當給予幫助。經過教師引導,學生思考出后踢步的快起慢弱是由肌肉收縮控制力量的大小所導致的,由此推出呼吸不僅是口鼻的呼吸,還有身體肌肉的收縮與放松。通過以上兩個問題的獨立探討,學生更加精準地掌握了傣族舞的風格特征,并且擁有了自己對于舞蹈的理解。學生的學習成就感增強了,學習興趣更濃了,課堂氛圍更好了。

四、開展合作學習,提高實踐能力

“協作學習”指采取一種分組方式將學生分成若干小組,每個小組再確定小組長、發言人、記錄員、資料管理員,小組內部自主確定學習任務進行組內交流討論。在這個階段,學生對于知識有了初步理解后,教師可以將前期為學生搭建的支架撤銷,不再給予原知識內容的提醒,給學生更多的空間去發揮主觀能動性。

(一)組合編排

教師根據“引入情景教學”環節中的主題進行組合編排,學生根據本節課學習的主題動作短句以及對傣族人文風情的了解進行思維拓展。教師提出要求:首先,主題動作不變并引用進去;其次,根據教師所提供的情景找出主題;最后,編排時長為一分半,形式不限。此環節可以放在下一堂課程回課,教師給學生充足的時間準備。教師根據每組成員的能力適當給予幫助,逐步啟發學生。通過此環節既鞏固了原知識內容,又提高了學生的思維能力。

(二)組合展示

學生將小組組合編排的內容進行分組展示。教師根據小游戲的形式來選出先展示的小組,再依次輪流展示。學生的編排組合在沒有教師規定的限制下逐漸豐富起來。如此便充分發揮了學生的主觀能動性,提高了學習效率。

五、開展師生互評,檢測學習效果

支架式教學模式的最后一個環節為“效果評價”。效果評價是多方面的,包括教師的評價、學生的自我評價、學習小組間的相互評價、學習小組對個人學習的評價等。在教學評價當中要注意多種評價方式相結合。

(一)生生互評

通過同學之間的相互評價可以客觀地認識到各自的優缺點,同時也可以看到各自的問題。通過這種直觀的點評,可以促進學生更全面深入地了解自己、改善自己。在教學中,兩組成員相互評價,說出對方組合展示的精彩部分,并指出對方還需要改進的地方。這種方式可以促進彼此相互學習,取長補短,共同進步。

(二)師生互評

教師在整個學習過程動態觀察并記錄學生的表現,了解學生的思考是否出現了偏差、學生的認知是否發生了變化、學生的情感是否得到了熏陶、教學目標是否達成等。一旦出現“否”的情況,教師應及時改進并進行補償教學。教師對學生進行評價時要尊重學生個體差異,對于學生的不足之處,教師要及時指導學生改正,幫助學生更快進步。學生完成較好的地方也要及時給予肯定,增強他們的學習自信。除了教師對學生的評價之外,學生對于教師的評價也極為重要。學生作為教學過程中的學習主體能夠對教師進行直觀評價,同時也能夠幫助教師發現教學漏洞并及時改進完善。通過教師與學生的雙方互評,能夠增進教師與學生之間的感情,促進雙方共同進步,提升課堂教學質量與效率。

六、結語

通過教學支架的輔助支撐,教師將教學的主體逐步從自己轉移到了學生身上,充分保障了“以學生為主體”教學理念的落實。在支架式教學模式中,教師把握好支架的建立,適當地為學生提供線索,引導學生主動學習,提高了學生的自主學習能力。此模式抓住了中職學生自覺性差、堅持性弱等特點,幫助學生更直觀地學習舞蹈知識和技能,提高了學生學習的積極性和主動性,大幅度提升了舞蹈課堂教學效率。支架式教學模式不僅適用于中職舞蹈課堂教學,同樣也適用于其他類型學校的舞蹈課堂教學,其為學校舞蹈課堂教學改革提供了一種新的思路和方法,值得廣大舞蹈教育工作者深入探索。