青年就業新趨勢

青年就業關系個人成長成才,更關乎國家未來發展。

就業是最大的民生,一頭連著萬家燈火,一頭連著發展大局。在眾多的就業人口中,青年就業關系個人成長成才,更關乎國家未來發展。

在經濟實力躍升、人民生活改善的大背景下,勞動力供求匹配以及就業總體狀況等都呈現出新特點、新形勢。青年最喜歡去哪里工作?喜歡在什么行業工作?青年人才流動有何最新趨勢?數據帶我們一窺其貌。

總體穩定下的局部挑戰

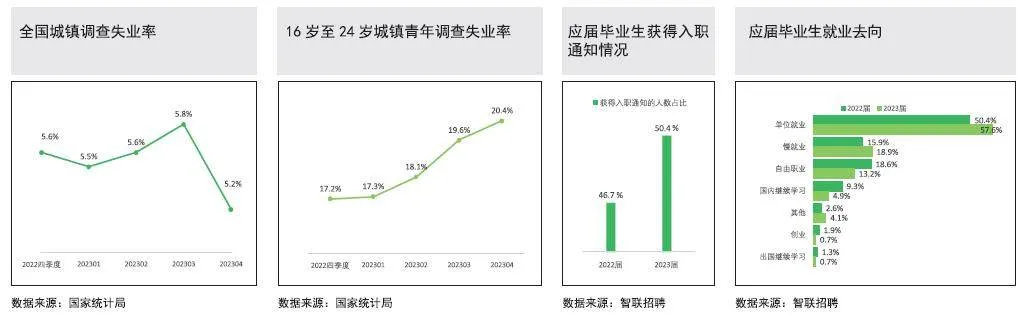

今年以來,在穩經濟政策持續有力的支撐下,我國就業形勢逐步恢復,保持總體穩定。據人力資源和社會保障部發布的數據,1—3月,全國城鎮新增就業297萬人,同比增加了12萬人。3月,城鎮調查失業率為5.3%,同比下降了0.5個百分點。同時,線下招聘需求有所回暖。各地全面鋪開了“春風行動”,累計舉辦招聘活動5.8萬場,發布崗位3800萬個,同比增加12%。此外,困難群體就業得到積極保障。3月末,脫貧人口務工規模3074萬,超過3000萬人的年度目標任務。失業人員再就業、就業困難人員就業分別達到118萬人和40萬人,同比分別增加10萬人和2萬人。

在一系列保就業舉措下,即使受疫情影響,城鎮調查失業率也能保持在相對合理的水平,但我國就業市場仍存在局部的不穩定狀態。據金柚網研究院發布的報告《聚焦新時期就業問題,探尋供需錯配破局之路》,16歲~24歲的青年群體失業率居高不下,2023年3月達到19.6%,是整體城鎮調查失業率的近4倍。4月,這一數值達到20.4%,首次突破20%。

青年失業率高于社會平均水平,是世界各國面臨的共同難題。國際勞工組織發布的《世界就業和社會展望:2023年趨勢報告》指出,15歲至24歲的青年在尋找和保持體面就業上面臨嚴重困難,這一群體的失業率是25歲及以上成年人的3倍。

近年來,我國16歲至24歲城鎮青年調查失業率一直偏高,其中既有總量因素制約,又有結構性因素影響。一方面,高校畢業生數量連年增加,據教育部統計數據,2023屆全國普通高校畢業生規模再創新高,達1158萬人,同比增加82萬人,促進就業的任務更加繁重;另一方面,青年群體結構性就業矛盾日益突出,供需脫節、人崗不適、“慢就業”現象時有發生,“就業難”和“招工難”長期并存。

高校畢業生求職市場向暖

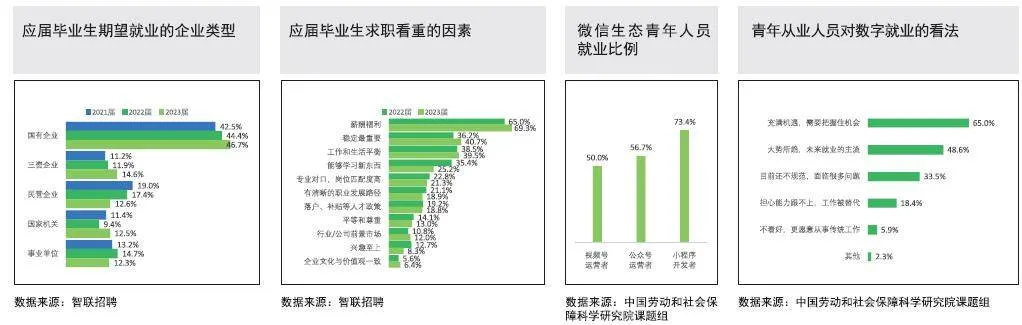

今年以來,求職市場逐漸好轉,高校畢業生求職行為積極。智聯招聘發布的《2023大學生就業力調研報告》顯示,2023屆高校畢業生選擇單位就業的比例從去年的50.4%上升到57.6%,慢就業比例也從去年的15.9%上升到18.9%。同時,選擇自由職業的比例從去年的18.6%下降到13.2%,選擇國內繼續學習的比例從去年的9.3%下降到4.9%。

經濟恢復期,在企業選擇偏向上,高校畢業生對經濟形勢的感知越來越明顯,求穩心態有增無減,擇業意向的集中度有明顯趨同,國企仍為首選,選擇民營企業的畢業生占比為12.6%,較去年下降4.8個百分點,連續三年呈下降態勢。

對于企業規模的選擇,今年中型企業仍為畢業生首選,占比48.6%,較去年上升3.5個百分點。選擇大型企業的畢業生占比25%,較去年高8.1個百分點,與2021年持平。而選擇小微企業的比例為26.4%,較2022年下降11.6個百分點。

從期望就業行業來看,2023屆畢業生期望去IT/通信/電子/互聯網的比例為25%,較去年小幅回升0.9個百分點,與2021年基本持平;汽車/生產/加工/制造的占比為8.1%,較2022年上升2個百分點。與此相反,房地產/建筑、教培行業占比進一步收縮,分別為5.2%、5.5%,連續三年呈下降態勢。

新一線城市成為高學歷畢業生的首要偏好,這一方面與一線城市產業疏解及其他扶持政策有關,另一方面也與畢業生“一線城市情結”減弱有關。

從畢業生求職關注的因素看,薪酬福利仍是首要關注點,占比69.3%;穩定性占比為40.7%,排名第二,連續三年呈上升態勢。畢業生求穩心態明顯,穩定性越來越成為找工作時關注的重要因素。

相較于其他學科,工學專業的市場需求量更大。隨著中國制造業的快速發展,高端制造相關領域的需求越來越多,今年工學類畢業生獲得入職通知的比例為56.9%,較總體高6.5個百分點,人文學科類畢業生獲得入職通知的比例為41.3%,較總體低9.1個百分點。

《2023大學生就業力調研報告》顯示,截至4月中旬,在有求職計劃的應屆畢業生中,50.4%已獲得入職通知,較去年提升3.7個百分點。

數字生態催生就業創業新機遇

近年來,互聯網的飛速發展催生出各種不同的數字生態領域。這些數字領域憑借網絡普及推廣、數字技術助力、進入門檻較低、從業條件便利等優勢,吸納了大量勞動者,產生了就業創業的集聚效應。

中國勞動和社會保障科學研究院課題組發布的《2023數字生態青年就業創業發展報告》顯示,數字平臺及其構建的數字生態在穩就業促就業、就業結構調整和數字化轉型等方面發揮了積極的推動作用。

作為互聯網原住民的青年群體,是數字平臺就業中的中堅力量。《2023數字生態青年就業創業發展報告》顯示,在微信數字生態的從業人員中,35歲以下青年人的就業比例在56.8%左右。其中,在小程序開發者和小程序服務商從業人員中,青年占比更是高達73.4%和67.1%。青年人才已成為引領數字經濟發展的關鍵力量。在被調研人群中,不少青年都身兼多職,“斜杠青年”已經是當代年輕人的一種生活方式。青年在數字生態的活躍,一方面彰顯了年輕人對于新鮮事物接受程度高、學習能力強,另一方面也呈現出當代青年技能多元化、善于尋求靈活就業的特點。

在就業收入機會方面,《2023數字生態青年就業創業發展報告》顯示,2022年,由微信公眾號、小程序、視頻號、微信支付、企業微信等構成的數字生態,共催生就業收入機會達到5017.3萬個,較上年增長8.6%。其中,視頻號衍生的就業收入機會達到1894萬個,同比增長41.2%;小程序衍生的就業收入機會達到1163萬個,同比增長38.5%。

數字生態在催生就業收入機會的同時,也為青年創業帶動就業降低門檻,帶來發展機會。《2023數字生態青年就業創業發展報告》顯示,70.4%的青年創業項目中員工都是青年人。青年對于數字生態的職業認可度也較高。數據顯示,65%的人認為數字經濟發展充滿機遇,48.6%的人認為數字就業是未來主流。其中,超過60%的兼職從業者有轉向全職數字就業的打算,近30%的從業者愿意將當前從事的工作作為終身職業。

數字生態職業能夠得到青年青睞,主因是數字化職業具有靈活性,這種靈活性也促進了城鄉之間的流動性。《2023數字生態青年就業創業發展報告》顯示,青年認為數字化職業的優勢在于“時間自由、自我實現、地點靈活”,而出身非城鎮的青年從業者占比過半,目前有超過90%的青年在城鎮工作。

我國有近9億勞動力,每年新增勞動力都超過1500萬,接受高等教育的人口已超過2.4億。在數字生態之中,素質優良、總量充裕的現代化人力資源正在加速推進諸多行業的現代化過程。乘著人口高質量發展的東風,數字生態“人口紅利”沒有消失,“人才紅利”正在形成,經濟發展動力強勁。