歷史上的洱海水上活動與造船

摘 要:洱海沿岸各族人民擁有悠久的水上活動歷史,先民們可能從新石器時代開始就探索舟船技術,或捕魚,或運輸,或架橋(舟橋),從竹筏、木筏到鑿木成舟,歷經漫長歲月,在學習和吸收中原地區造船技術的基礎上,掌握了建造各類木制漁船、農船、風帆運輸船的技術工藝。根據文獻記載和出土文物判斷,洱海先民水上活動的歷史至少可以追溯到公元前1150 年,建造大型木帆船的歷史至少可以追溯到公元前300 年至公元前280 年。考察洱海木船形制和建造工藝可以發現,船型、造船工具和建造程序、工藝、材料與中原地區有很大的相似性,可以佐證史料關于“南詔王又請中原船匠入滇,造龍船巨舟,并傳技于洱河船家趙姓巨匠”的記載的真實性,同時也否定了李約瑟關于洱海船可能受印度影響的猜測。

關鍵詞:洱海;水運;造船

中圖分類號: K207 文獻標識碼: A 文章編號: 1673-8462(2023)03-0030-11

1 洱海地區早期人類的水上活動

洱海位于大理點蒼山東麓,下關以北,屬瀾滄江水系。新石器時代,洱海地區的先民居住在山頂或半山之上,過著半穴居的生活,農業和捕魚業是主要經濟部門,使用的工具主要有石斧、石刀等。他們制造的陶器外表多呈棕黃色,種類較多,有各種容器、網墜和紡輪。1939 年3-10 月,在大理蒼山發掘的馬龍遺址和佛頂遺址中,均有石網墜,經鑒定屬于新石器時代文化。從出土的網墜可以推斷,大理的先民不僅會捕魚,還會制作漁網捕魚,這是比較先進的捕魚方式。1957 年,劍川海門口①出土的石網墜和銅魚鉤,進一步證明洱海流域捕魚業源遠流長。根據對出土木柱進行的放射性碳素測定情況,海門口文化的時代大約在公元前1150 年(誤差不超過90 年)。[1]據此,我們可以推斷,洱海先民水上活動(以捕魚為主)的歷史至少可以追溯到公元前1150 年。一般而言,進行水上活動所使用的浮具都是從木筏、竹筏、獨木舟起步,然后依次過渡到有船舷、導向裝置(舵)、動力裝置(風帆)、上層建筑(篷、閣樓)、系泊裝置(錨、纜)等的船舶。正如李約瑟所說:“多數船只的起源主要應歸功于對單根圓木漂浮的觀察,由此才想到把圓木挖空形成獨木舟,變為方便的運載工具。接著自然會想到先加一條防濺擋水板,以便增大干舷,然后再陸續往上增加擋板就成了船舷。”[2]429

洱海流域真正意義上的船舶的出現或許不是自然發展的結果,而是學習了中原地區的內河船舶建造技術。明代李浩所著的《三迤隨筆》在《蒙段時俗》一文中記載:“蒙段之前楚莊蹻入滇,而三呂(閭)大夫屈原事已傳南中。西洱河之船舫起于莊蹻,造船皆仿楚。南詔內史載:‘至詔初,南詔王又請中原船匠入滇,造龍船巨舟,并傳技于洱河船家趙姓巨匠。趙姓本莊蹻后人,敬屈大夫,逢端陽日,而漢禮祭之以粽子、肉包、艾旗、蒲劍。’”[3]82 這條史料信息十分豐富:第一,洱海船舶建造的時間是莊蹻入滇的時代,船型、工藝模仿楚國船舶樣式和建造工藝;第二,洱海地區先民的船舶建造技術由中原船匠所授;第三,傳承至今的洱海船家趙姓本莊蹻后人。據此推測,洱海地區建造大型木帆船的歷史至少可以追溯到公元前300年至公元前280 年,即莊蹻入滇的時代,不僅洱海地區,而且滇池流域的船舶建造活動也起始于這個時期。

史書記載,漢武帝為了尋找通往印度的商道和征服居住在洱海地區的昆明部落,曾在都城長安西南開鑿形似洱海的“昆明池”,引入澧水操練水師。后人認為“昆明池”即洱海,非滇池。可以推測,當時洱海流域的造船業和水上活動已經十分發達。唐朝梁建方在《西洱河風土記》中描述:“其西洱河從雟州西,千五百里,其地有數十百部落。”又記:“ 畜有牛、馬、豬、羊、雞、犬。飯用竹筲摶之,而啖羮用象杯,形若雞彝。有船無車。”[4]35 唐朝初年正是南詔國崛起的時間,洱河船家趙姓就是在那時得到中原船匠授技,學會造龍船巨舟。今天,雙廊玉幾島的“造船世家”趙姓族譜記載:“大理雙廊鎮玉幾島上的趙氏家族,祖輩傳承以造船為業,迄今已有1200 多年的歷史。趙氏家傳歷代工匠秉承祖上單傳子孫,不傳外姓之規矩,一直操守延續了‘造船世家’的盛譽。自唐天寶年間唐軍征討南詔到清咸豐同治年間的杜文秀義軍建立水師,趙氏一代代工匠都為其建造過很多大型帆船和各種水軍用船。”①

洱海地區紀念屈原的端午節也同內地一樣舉行龍舟比賽,所用龍舟也是趙氏家族及其傳人建造。清代嘉慶年間云南著名學者師范撰寫的《滇系》一書記載洱海地區的賽龍舟習俗:“ 七月二十三日,西洱河濱有賽龍神之會。至日,則百里之中大小游艇咸集,禱于洱海神祠。燈燭星列,椒蘭霧橫,尸祝既畢,容與波間。郡人無貴賤貧富、老幼男女,傾都出游。載酒肴笙歌,揚帆競渡。不得舟者列坐水次,藉草酣歌。而酒脯瓜果之肆,沿堤布列,亙十馀里。禁鼓發后,踉蹌爭趨而歸。遺簪墮舄,香塵如霧,大類京師高粱橋風景。”[5]547 根據史籍記載,端午祭祀在莊蹻入滇時已經流傳于洱海地區,造龍舟、賽龍舟的歷史應該可以追溯到公元前300年至公元前280 年(早于南詔時期),太平年間每年的祭祀應十分隆重,洱海水上活動十分繁榮。

2 洱海客貨運輸

2.1 碼頭與渡口

按照今天的行政區劃,環洱海為大理、鄧川、洱源、賓川、鳳儀五縣,而以大理、鄧川之間的航運最便捷。《新纂云南通志》中記載,“洱海周圍三百余里,點蒼山十八溪之水皆匯入之”。大理段,“船運用帆船,有大、中、小三種,數有百余只,往來行駛,涉上關、雙朗、挖色、下關等處,供運喬后井鹽及鄧川、賓川糧食、水果,并備日用品。此等帆船,與昆湖篷船無異,有時亦大過之,均由沿湖居民經營”。鄧川段,“湖瀕縣治南端,北與大理段毗連,湖境歸其管轄者有六七十里之多,航運范圍似較大理尤便”。[6]根據上述記載,洱海的木帆船與滇池的木帆船形制差不多,有些尺寸還大過滇池的篷船。歷史上洱海沿岸居民充分利用洱海的漁業資源優勢和水上運輸的便利條件發展漁業、商業,幾乎村村有碼頭,戶戶有小船。據歷史數據,沿海一線漁村至少有74 個,幾乎每一個村都有碼頭。

喜洲沿海各漁村,有小木船作為交通工具,并從事捕魚、撈海草肥等作業,也有大木船往來于各個渡口,載重8~10 t,專門從事客貨運輸,東可達挖色、雙廊,南至大理、下關,北至沙坪、鄧川。海西喜洲濱海有諸多渡口:上關、波羅滂、桃源、仁里邑、星邑、小溝尾、沙村、金圭寺、喜洲、河涘城、江上村、下陽溪、古生、下溪邑等,可直航海東雙廊、挖色和海西大理、下關。喜洲由上關到河涘湖岸線長達15 km,沿線各村均有木船從事交通運輸,城北村和河涘城龍津渡是最繁忙的渡口,從海東各村及上關、下關運來的貨物云集喜洲。碼頭與渡口的主要區別在于碼頭可以停泊漁船、撈海草船,而渡口主要供客貨運輸使用,通過大帆船運送人員、糧食、蔬菜、水產、日用品,客貨運輸是渡口船的主要營生。

海東的湖岸線南連鳳翌曲,經高巖曲、波堆曲、大鶴曲至大城曲南端,全長21.5 km,沿線有多處渡口,如羅荃古渡、文筆渡、佛頭渡、塔村渡、南村渡、金梭島渡口、下和渡。羅荃古渡歷史悠久,南詔時閣羅鳳賜羅荃東岸地建寺講經,帝王、僧侶、文人、游客常乘舟到羅荃。明代李元陽在《游洱海排律二十四韻》中寫道:“趁此風晴日,招乎客上舡。片帆飛古渡,一葉到羅荃。”[7]103 顯然,羅荃古渡主要是接運香客和游客的,這里的船是用于客貨運輸的,而且是風帆木船。史料記載,清代海東的客貨船(渡口船)有文筆渡2 艘、佛頭渡2 艘、塔頭渡2 艘、南村渡2 艘。[7]102 平日里各渡口都有船到大理、下關。每月陰歷初二、初九、十六、二十三為大理街期,每個渡口有上百人背籮挑擔渡海趕街,佛頭渡、塔頭渡的船只往返兩三次才能把客貨渡完。海東渡口船輸出的貨物主要是水果、柴草及其他土特產,以及轉運永勝、賓川等地出產的花生、紅糖、甘蔗、棉花、棉布、瓷器等到大理、下關等地出售,換回生活用品。海東也有專門的貨船從事大宗商品、建筑材料的運輸,往往由所停船塘開出,到裝貨地點裝貨,運到目的地卸貨完畢返回,沒有固定航線。

2.2 客貨運輸

盡管歷史文獻中關于洱海航運的記載不多,但歷代文人留下了許多關于洱海秀美風光的詩詞文章,里面一般都有關于帆船、漁火的描述,側面反映出洱海航運業的一般情形。明代諸葛元聲在《滇史》中記載洱海:“且花卉蔬果,迥異凡常。島嶼湖陂,偏宜臨泛。一泉一石,無不可坐。風帆沙鳥,晴雨咸宜。浮圖鉅麗,玉柱標穹。杰閣飛樓,連幢萃影。翠微煙景,蔭蔚葳蕤。千態萬貌,不可為喻。至其地,使人名利之心消盡。崇圣鴻鐘,聲聞百里。諸峰鐘韻,遞為連屬。滄波漁火,滿地星辰。”[8]133-134 這里的“偏宜臨泛”“風帆沙鳥”“滄波漁火”既有客貨船又有漁船,說明洱海航運、捕魚業的興盛。文人騷客閑暇時租一艘船暢游洱海,在海天一色的景致中飲酒賦詩也是一種雅趣。清初釋同揆所著的《洱海叢談》記載:“ 洱海朝東風,暮西風,四季不爽,故渡船來去,皆張帆而行,不假篙櫓。”[9]371 如果有效利用風向和風力,洱海的風帆船不需要篙櫓也能自如航行。《洱海叢談》又記:“雞足山在賓川州。泛洱海四十里,乘風而渡,兩日到山。”[9]370 這兩條史料說明:第一,洱海船民使用帆船有風向、風力因素的考慮,借助自然力省時省力,但技術上大型帆船必須有舵方能操控;第二,洱海沿岸居民要去雞足山進香游玩的最佳路徑就是乘船,只需兩日。

大理地處西南絲綢之路和茶馬古道的交匯點,歷來商業興盛,歷史上觀音市(三月街)、漁潭會、松桂會等大集市名震海內外,四方商客云集,陸路、水路運輸繁忙。乾隆《大理府志》記載觀音市:“在城西教場,每歲以三月十五日集至二十日止,各省商賈爭集,官恐其喧亂,調戍率衛之。”[10]清代楊瓊在《滇中瑣記》記載鄧川漁潭會:“每歲中秋日,洱濱游人為彩舟至此玩月,商賈并集,近則滇西州縣士人,遠則川廣顧客亦多至者,凡五日而后散會,中凡百貨物皆備……亦滇中極大貿易場也。”[9]302 清末,戴維斯考察云南鐵路時到過大理,他在報告中記錄:“大理海拔約6900 英尺(1828.8 m),位于西面高約14 000 英尺(4267.2 m)的蒼山腳下,在東面1 英里處是大理湖,其正式名稱為洱海。洱海很漂亮,長30 英里(48.28 km),寬約3~7英里(4.8~11.27 km),東面有些低矮、光禿禿的呈紅色的山。湖里的魚很多,有不少小帆船,把乘客和貨物從壩子一端運往另一端。”[11]791912 年,大理未曾遭遇戰火,農業、漁業、商業在云南仍屬于發達水平。民國《大理縣志稿》記載:“洱湖中大船專供裝運百物,其往來運載之買賣品以油糧鹽木牲畜果物為大宗,自東岸至西岸三小時水程。自上關河口至下關小河邊計水程一百二十里,順風六小時可到,逆風二三日不等。小艇甚少,為捕魚撈草之用。”[12]這說明洱海的客貨運輸船以大船居多,航運發達,小船多為捕魚撈草的作業船只。

抗戰時期,因滇緬公路過境,大理工商業一度興盛,華中大學遷到喜洲辦學,一時人文薈萃。老舍、費孝通等人都乘船暢游過洱海。費孝通在《雞足朝山記》中有一段精彩描述:“到了海邊,上了船,天色已經快黑。我們本來是打算趁晚風橫渡洱海,到對岸挖色去歇夜的;可是洱海里的風誰也捉摸不定,先行的船離埠不久,風向突變,靠不攏岸,直在海面上打轉。”[13]148 這也證明洱海航運的風險性,在救生保障措施都沒有的年代,泛舟洱海是有一定危險性的。但是,如果風平浪靜,洱海航渡就是美妙的人生體驗。費孝通寫道:“古人時常用‘欸乃’兩字來代表船,因為船的美是由耳而入的。不論是用櫓用槳,或是用桅,船行永遠是按著拍水的節奏運動。這輕沉的聲調從空洞的船身中取得共鳴,更靠了水流蕩漾回旋,陶人心耳。風聲、水聲、槽聲、船聲,加上船家互相呼應的俚語聲,儼然是一曲自然的詩歌。”[13]150

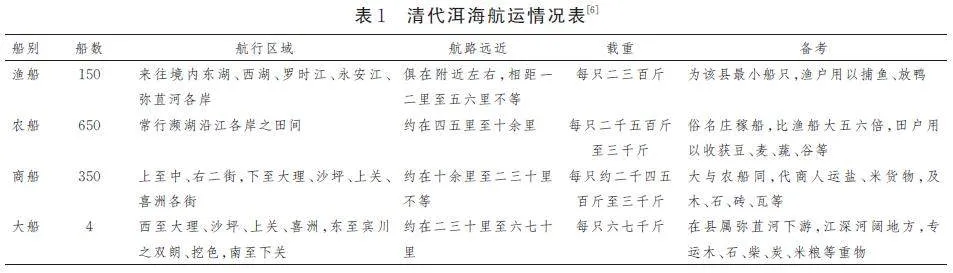

但是,洱海水域集中,風向捉摸不定,遇到惡劣天氣,風高浪急,航運中不時發生翻沉事故。“望夫云”的傳說就是有關洱海起風、禁止出海的警示。史籍中不乏洱海覆舟的記載。楊瓊在《滇中瑣記》記載:“同治甲子冬,鄧川江尾村舟子李培,載三十余人沽酒于喜洲,全舟覆沒。今冬,海東人舟載九十余人越海,將抵西岸,忽大風折桅,舟為傾側,水入舟沉,無一生者。”[9]2781932 年,李文濃編纂的《海東志》中記述:“若海東之帆船也,乃貧民西渡大理衣食之路,遇狂風變出許多慘狀。”[7]1031912 年,塔頭渡船開往大理,客人上船時就發現渡船漏水,船至湖中,船主及乘客用事先準備的膠泥草皮堵漏,船離龍龕停船大溝30 多米處沉沒,99 人遇難。1920 年以前,南村渡也曾發生兩次船難,每次遇難20 多人。[7]103 洱海船難的發生除了自然因素、不可抗力因素外,很重要的原因是缺乏專門機構對渡口、渡船、船工進行規范化管理,船家各自為政,為了營利常常超載超時航行。筆者統計了清代洱海航運情況,具體見表1。

3 漁業

洱海水溫常年保持在17℃左右,水生植物繁茂,浮游生物種類較多,適合魚類繁衍,因此漁業資源富饒。唐代《云南志》(《蠻書》)記載,蒙舍川“ 有大池,周回數十里,多魚及菱芡之屬”;“蒙舍池鯽魚大者重五斤”。[14]110“ 蒙舍蠻”就是“南詔”部落,“蒙舍池”就是洱海。明代《景泰云南圖經志書》記載西洱海:“首尾一百里,周圍三百余里,中有四洲三島九皋之奇,浩蕩汪洋,煙波無際。富魚利,為稅四千一百八十四石有奇。”[15]263 至少從明代開始,官府就把魚稅作為洱海流域主要稅種。進入清朝,捕魚業仍是沿岸居民重要的謀生手段。乾隆《大理府志》記載西洱河:“水分兩界,南為河,北為海,咸淡異味,魚不混游。相傳八月十五,夜有珊瑚樹出水面,漁人往往見之。”[16]洱海南北,水質有異,魚的種類也不同,互不混游。至于“八月十五珊瑚樹出水”,顯然是傳說不可信,但說明了漁民對水的崇拜心理,因為靠水吃水,洱海就是衣食父母。《大理府志》又記洱海:“其腹納十八溪之水,以為巨浸,風簸驚濤,指天皆雪,靜則涵虛蓄,碧池湛不流。帆掛斜陽,鴛鴦出浴。入夜千村漁火如星辰之倒輝。”[16]這里描述了一幅帆掛斜陽、江村漁火、美不勝收的湖上人家景色。

深水捕魚主要靠漁船,雖然古代文獻對漁船數量沒有明確記載,但歷代文人留下的詩詞歌賦對漁家都有相關的寫意式記錄。師范在《西洱河弓魚》中有這樣的詩句:“洱乃魚所國,弓魚實稱首。……天生此尤物,易我持蜇手。記向泊湖邊,扁舟載賓友。舉網得銀鱗,酣歌振疏柳。”[17]洱海泛舟,弓魚下酒,漁歌唱晚,實在是人生一快事。楊暉吉在《舟次海珠閣》中寫道:“迎秋南區泛仙槎,滿載壺漿酒似霞。海放珠光云弄影,樓噓蜃氣浪飛花。釣垂洱水潭無底,屏列蒼山畫半斜。何處月明今夜醉,柳浦煙里盡漁家。”[17]陽光映照蒼山,湖面波光粼粼,亭臺樓閣倒映水中,帆影點點,秋水長天共一色的景致撲面而來。1894 年,澳大利亞記者莫理循到過洱海,他描述:“兩個關口之間相距一天路程,共有三百六十個村莊,各自處于自身的林地中,村中央都有一個飛檐翹壁的漂亮的白色寺廟。灑滿陽光的湖面上漂浮著一只只忙碌的打漁船。”[18]3001895 年,法國的亨利·奧爾良親王也到過大理,他描述了洱海上的漁船和魚鷹:“我(亨利·奧爾良親王)走了三刻鐘的路,來到湖邊田野之間,岸邊村莊散落,煙樹迷離,湖水碧藍,水波不興,一艘艘十來米長的漁船豎著桅桿,張著竹篾編成的方形大帆。”[19]129“船慢悠悠地劃過來了,船尾站著一個人,悄無聲息地推著船,一根輕巧的蒿桿幾乎沒有多少動作。逆著陽光望去,漁船像一個個黑影,船頭和船舷上蹲著一只只灰色的水鳥鸕鶿,一動不動,姿態嚴肅。……每條船上有八只鸕鶿,頸項上都系了一圈稻草,免得它們吞食魚蝦。漁夫都有一個柳條編成的大籃子。”[19]131 他還寫道:“洱海在北部漸漸收縮,窄小得只有一條水道,兩邊長著茂密的蘆葦,航道里蒿桿翻動,漁舟往來。”[19]136 這些資料可以說明:一是洱海的周邊遍布漁村,洱海上漁船很常見。二是漁船有兩種,一種是十來米長的木帆船,使用漁網捕魚,另一種是小木船,使用魚鷹捕魚,每條船上有八只鸕鶿。三是洱海的自然生態環境良好,湖邊有大片濕地,水生植物茂盛,適合魚類生長。

洱海魚類品種較多,有弓魚、鯽魚、細鱗魚、花魚、飛魚、油魚、鯉魚等。1935 年,在《云南省農村調查》中記載洱海漁業甚為詳細,統計了22 種水產品,其中有數種特種魚類,如弓魚、花魚、油魚、金魚、鰾魚、面腸魚為別處所罕見。至于捕魚方式,《云南省農村調查》中也有詳細記載:“洱海漁民仍以漁魚為主,其主要漁具,系以人工編成之絲網或麻網,亦有用漁鶯漁取者,用網漁取時,普通投網入水中,歷一二小時,然后取網視查。用漁鶯捕捉者,船盛漁鶯,駛行湖面,漁鶯瞥見魚時,自船躍入水中,迨捕獲魚時,即出水登舟,漁者自其口中取魚。”[20]167 這個記載與亨利·奧爾良親王的描述基本吻合,捕魚方式主要是漁網和魚鷹,但都需要駕船進入內湖。大理漁戶散居下列各漁村:北邑、西湖、東湖、小石橋、三岔河、后湖潭寺、文筆湖、海潮河、東西閘、江尾、大小排曬網、登舟子、甸東馬廠、白馬雙廊、大唱旁、良甸村、蓮花曲廊、青山、拖東、白石、曲才村、下雞邑、龍王廟、小邑莊、五塔戶、下河、向陽大溪、上滄、海島塔村、南村、北村、大關邑、羅久邑、下龍龕、洱濱村、太和曲、打魚村、下莊山、曲村、南關邑、黃瓜園、滿江邑、石坪村、波羅甸、曬經坡、喬甸海、騷沙村、金圭寺、白馬登、洱源海口、白塔邑、潘漢、波淜邑、西城尾、赤土江、下陽溪、林邑村、小江邊、古生、新溪邑、石嶺、弓魚洞、波羅旁、木馬邑、沙坪河、漢城、深江村、馬久邑等。[20]168 據《續云南通志長編》記載,20 世紀40 年代洱海有從事漁業船舶434 艘,漁戶226 戶,男女合計1254 人。[21]337 但由于統計疏漏,加之漁村約有74 個,實際漁戶和漁船數量應該超出上述數據。漁民除少數兼營農業外,均專門從事漁業,這與滇池漁民不同,滇池漁民大都半漁半農。洱海年產魚1 527 400 斤,以城鄉市鎮各區街場為市場。魚之售價,因時期及種類而不同,普通鮮魚,平均每斤六角至一元,年產魚約值一百余萬元。[21]337

4 船型

唐天寶十三年(754),唐王朝派李宓在洱海海東南村、下和一帶打造戰船,①這可能是史籍記載的洱海地區最早、最大規模的一次戰船建造活動。天寶戰爭以后,洱海流域的航運和造船業有了較大的發展和改進,出現了更先進的以草席為帆,麻、棕、繩或牛皮條為帆索,適應洱海風浪的大木帆船。以后南詔國多次四處用兵、修筑道路、設置城邑。公元762 年,閣羅鳳親率大軍,“西開尋傳”,“刊木通道,造舟為梁”,直達伊洛瓦底江流域,收降了“裸形”“祁鮮”諸部。[1]75 這次征伐中,造船技術發揮了重要作用,利用舟橋打開進軍通道。

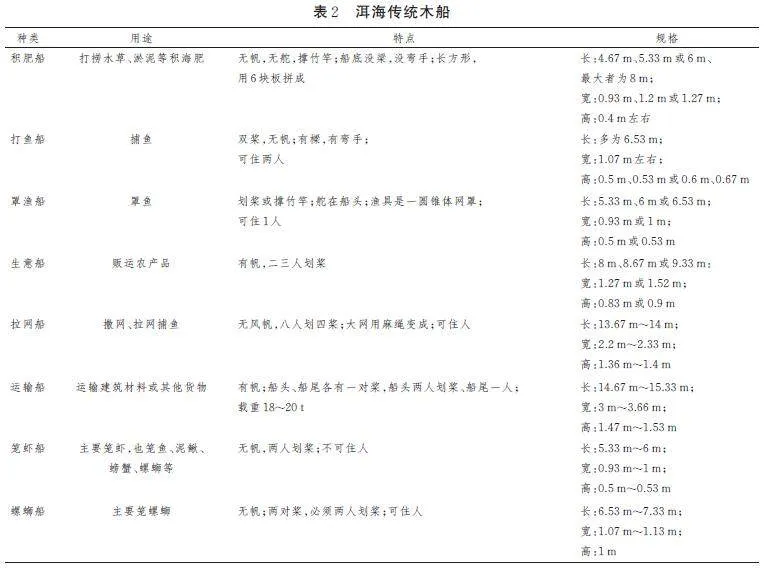

洱海木船一般按照船舶的功能和用途來命名和分類,傳統的木制古船主要分為積肥船、打漁船、罩漁船、生意船、拉網船、運輸船、籠蝦船、螺螄船8 種。《新纂云南通志》中將洱海船舶分為漁船、農船、商船、大船4 種。通過梳理史料和實地調查可以確定,洱海流域的船舶基本船型與中原地區沒有太大差別,大船都是長方形船體結構和斜桁四角帆。李約瑟在《中國科學技術史》第四卷第三分冊《土木工程與航海技術》中曾經描述過“云南西南部的洱海船”。他猜測:“這種船似乎只有肋骨而沒有艙壁,然而是否有龍骨,須待進一步查證。這個地區十分偏遠,受印度影響的可能性很大。”[2]483 西方的龍骨概念和中國的有差別:西方的龍骨是船體的主要縱向構材,中國人所稱的龍骨是船體中央加強構材,不是提供縱向強度的主要構件。李約瑟認為中國的龍骨“不應該把它看作是歐洲人心目中的‘龍骨’,因為它不是船的主要縱向構材”。[2]474 按照這個標準,洱海地區除大型運輸船外,一般的小船沒有龍骨和橫隔艙,用橫向肋骨加強船體,由船底板和兩側船舷板提高縱向強度。大型運輸船也沒有龍骨,其縱向強度與中原地區船舶一樣,主要依靠“裝在船體水線處或水線下的三道或更多道巨大的厚硬木外板來承擔”。[2]474 但是,這種大型運輸船一般都有橫艙和橫艙壁(可載貨、養豬),有人長期居住在船上,船上有帆、篷、舵,結構完整,形制與內地相同,而與印度船型和船文化沒有任何聯系。古人有詩:“曉投騾廄邑,午上鴨頭船。”很明顯,鴨頭船就是載客用的風帆運輸船,這和內地船型類似。用李約瑟的話講:“歐洲人覺得應當照魚的外形來造船,而中國人則覺得應當以水禽在水面上浮游時的外形為依據”,“因為水禽和船一樣是在空氣和水這兩種介質之間浮游”。[2]462大型運輸船一般長10~14 m,載重8~10 t,底平,前部豐滿上翹,呈圓弧,中后部略瘦而平,尾部漸豐、微翹,用料粗壯、結實,抗浪能力強,經久耐用;使用單桅軟帆,船尾有舵,靠風帆及后舵掌握航行方向,靠風力驅動,起航和靠岸以竹竿撐劃輔助。一艘載重8 t 以上的木船,其價值相當于蓋一間瓦房。

筆者統計了洱海傳統木船的相關情況,具體見表2。

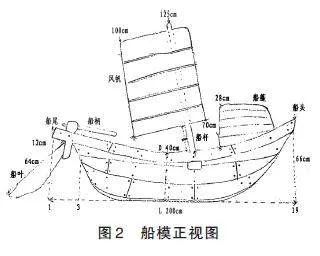

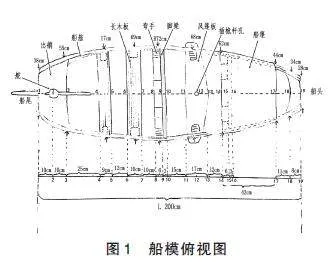

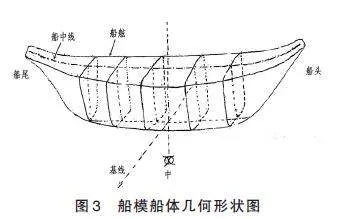

時至今日,洱海周邊的船匠都不以造船為營生,船模是現在的主要產品。無論船模尺寸多大,他們建造船模的每一道工序都尊崇古法,我們可以把船模理解為現代造船業中的“ 放樣”過程。一艘長15 m,寬3.6 m 左右的木帆船,大約2~3 t 重,木帆船體積碩大,船身各個部件尺寸難以測量。船模小巧玲瓏,便于觀察和測量船體的各個部件,故而筆者以船模代替木帆船進行測量與分析。筆者選取的船模是在雙廊鎮非遺傳承人趙思恩工作室的家庭作坊里制作的,測量這艘船模的相關尺寸后,再根據測量數據手工繪制該船模的俯視圖、側視圖、船體幾何形狀圖等,如圖1~3 所示。

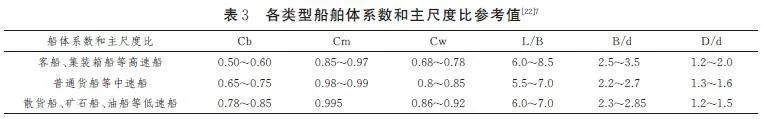

該船模主要尺寸如下:船體長200 cm(用符號L 表示),最大寬72 cm(用符號B 表示),船頭寬28 cm,船尾寬38 cm,船舷寬3 cm,護舷木寬3 cm,5 對彎手(肋骨);船頭高66 cm,船尾高62 cm,船舷最低處型深40 cm(用符號D 表示),船篷最高處高28 cm,風帆長100 cm、寬70 cm,舵葉長64 cm。該船模船頭高于船尾,船頭寬小于船尾寬,船頭與空氣、水流的接觸面積小于船尾,船頭前進時受到的阻力小,方便船快速航行,同時越高的船頭越能阻擋洱海上的風浪。若船模可在水里漂浮,其滿載吃水為26 cm,用符號d 表示。已知船模的船長、型寬、型深、型吃水等主尺度,可進行主尺度比計算(表3),常用的主尺度比有5 種:L/B(長寬比)、B/d(寬吃水比)、D/d(深吃水比)、B/D(寬深比)、L/D(長深比)。主尺度比能夠反映船舶的線型和某些航海性能的好壞。

通過計算,該船模的L/B 約等于2.78,遠小于表3 中低速船的L/B 數值范圍,說明船體較寬、較胖,航行阻力較大,航速較低,但搖擺較小。洱海風速、風向隨季節和區域發生變化,全年主導風是西南風,風速為2.4~4.1 m/s,瞬間風速可達40 m/s。狹長的船體容易被吹翻,船體寬一般穩性較好,犧牲航速利于航行安全。該船模的B/d 約等于2.77,屬于中低速船的數值范圍,說明洱海木帆船追求穩定性、操縱性而不是航速。該船模的D/d 約等于1.54,屬于中速船的D/d 數值范圍,船體吃水較深,貨倉容量大,干舷高,儲備浮力大,對船舶抗沉性、穩性和船體強度要求較高。正如李約瑟評價中國船型:“最佳的船體造型取決于船在水中航行所要達到的速度”,“中國船體形狀在低速航行時有其優越性,速度較高時,則大致對稱的外形較為有利”。[2]483這個評價同樣適用于洱海船。

5 洱海木船建造工藝

洱海流域建造船舶的地點不止雙廊玉幾島趙姓家族,沙村、金河等村木匠也能在洱海邊就地建造木船。船匠所使用的工具與普通木匠的工具差不多,主要包括錛(平斧)、斧頭、鋸子、鑿子、手鉆、角尺、墨斗等。洱海木船建造工藝流程一般包括選料與下料、水泡和烤制船板、船體建造、捻縫、下水、安裝動力裝置(桅桿、風帆、舵)、裝篷、交船。

5.1 選料與下料

中原地區木船底板和舷側板所用木料一般為杉木,原因有二:一是質輕價廉;二是杉木遇水則漲,水密性更好。樟木也是常用材料,因其強度高、耐腐蝕,經常用在船底部。一般的構件則常用分布廣泛、價格便宜的松木。洱海地區的木船船身一般選用黑栗木,原因有三:一是洱海周邊分布廣泛,容易取材;二是材質堅硬,紋理通直,強度高;三是耐腐蝕,不易被水浸濕。桅桿一般選用松木,因質輕價廉,樹干通直,不需做太多加工就可以使用。至于下料,需要船匠根據客戶需要、船型、原木尺寸,結合自身經驗就地分解木料。

5.2 水泡和烤制船板

船舶底板和舷側板、船頭和船尾板、橫向加強構件如肋骨(當地稱“彎手”)都有一定的彎曲度和弧度,它們組合構成船體的線型,這是船舶具有浮力、穩性、抗沉性和減少前進阻力的關鍵。要改變木料的形狀,使其具有弧度,必須折彎,而折彎的實現前提是木料軟、有彈性。洱海船匠在長期的實踐中摸索出水泡和火烤的辦法——改變了木料內部的分子結構,解決了折彎工藝中的關鍵問題。分解后的黑栗木木料運回造船工地后一般要先進行水泡處理,原因有二:一是黑栗木盡管硬度較高,但韌性不足,經過泡水處理可以改善脆性,為后續的烤制和彎曲創造條件。二是干燥的黑栗木容易烤焦,提前將木料泡到水里,讓表面完全浸濕,里面也有一定的濕度,這樣烤制起來就不容易燒焦。之后的木料烤制火候(不同尺寸、不同部位)全憑匠人經驗控制,邊烤邊折成所需要的弧度。這個過程需要不斷給木料澆水,經過多次反復烤制、折彎才能達到理想的弧度,而經過水泡和燒烤的木料一般都呈深棕色或者黑色。

5.3 船體建造

船匠根據船舶尺寸、載重量等指標將各部位板材下料和彎曲后,進入船體建造階段,這是一個船底朝上的裝配過程。

首先,固定橫向構件肋骨(彎手)。固定桅面梁(風篷板)的一對肋骨的橫向間距決定了一艘船的總寬,肋骨的數量和相對縱向間距決定了一艘船的總長。實測一艘14 m 長的廢棄木帆船,共有肋骨26 對,從船頭的第1 對到固定桅面梁的那對肋骨共有10 對,船艙有10 對,船尾有6 對,肋骨的間距大約為40 cm,船板厚3 cm。[23]162 具體的固定方式就是用鐵釘連接肋骨和腳梁(與船底板相連接的橫向肋骨)。腳梁有彎梁和直梁之分。彎梁用于船頭和船尾上翹的部分,其彎曲弧度與該部位相應的彎手弧度一致,它們共同決定船頭、船尾底部的弧度。直梁則用于與船底板的連接。洱海船匠長期以來一直使用鐵釘(當地稱“土釘”,呈方形,釘子圓頭直徑約為4 cm,橫截面尺寸為1 cm×1 cm,長度在16~17 cm[23]164)連接船體構件(現在也使用螺絲釘),這和內地船體連接方式如出一轍。中國古代船匠在戰國時期就知道應用鐵箍連拼船板,漢代開始應用鐵釘,唐代已將鐵釘釘連船板的技術廣泛應用于造船,這對保證強度和水密性都是非常重要的。

其次,將船體舷側板、船底板固定釘連在肋骨(側面彎手和船底腳梁)上,形成船體內部空間和基本形狀。洱海木帆船的舷側板一般厚度約為3 cm,單層,每側一般是四道板拼接,這是保證船體縱向強度的構件,最好是完整的一塊木板。船底板拼接的接頭不是齊平的,而是相互錯開的,這樣可以防止一處斷開造成一條線斷開的危險局面,有利于提高船舶的強度、水密性和抗沉性。

5.4 捻縫

用桐油、石灰加麻絲的捻縫技術(洱海船匠稱為“批灰”)乃中國首創。李約瑟甚至認為:“船用油灰基本上同四川鹽井技術人員用于管道與其他容器的油灰相同,但是上等油灰的成分比較復雜,特別值得注意的是還要添加一定比例的豆油。”[2]732 油、水、石灰、麻絲的比例全靠匠人的經驗掌控。一艘捕魚或運輸的大船,油灰各類成分的用量是熟石灰36 kg、菜籽油12 kg、桐油15 kg、大麻絲30 kg,水若干。[23]166捻縫技術直接決定一艘船的水密性是否良好,也是判斷船匠水平的最主要標尺。捻縫完成后要進行檢漏(水密試驗),將水沖到船外板上看里面是否有滲漏。如果確定船不漏水,就可以將船身翻轉過來,準備下水。

5.5 下水

選擇良辰吉日下水是一個具有儀式感的活動,設香案、祭祀供果、念經、雞血開光結束后,在新船到水中的路線上鋪上木板,眾人合力將船拖入洱海。

5.6 安裝動力裝置(桅桿、風帆、舵)

一般小型船舶(長為3~5 m)不需要安裝固定的動力裝置(桅桿、風帆、舵),使用槳、櫓、篙就能駕駛船舶和控制航行方向。大型捕魚船、運輸船(10 m 以上)一般都有桅桿、風帆、舵,這是充分利用風力和水流條件的必然選擇。桅桿的長度以其向前傾倒后基本和船頭持平為限,材質以松木為主,加工相對粗糙。桅桿固定在桅面梁(風篷板)上,一直延伸到船底的桅腳梁(洱海船匠稱為“深底”),在風篷板和深底之間還有第二風篷板,這3 個部件的中間都有圓孔供桅桿插入。為了保證強度和支撐的牢固性,桅腳梁一般用整塊的厚木方加工而成,通常中部稍寬于兩端,且鑿有長方形孔,以便插入桅桿腳。洱海船帆從形制上看屬于中國船典型的斜桁四角帆,一般是單桅單帆,很少見前帆和尾帆。風帆的材料過去是稻草編的席子,后來使用白布。每一面帆都有若干(一般是5 根)橫向竹條或者木條撐緊,這樣將帆篷綁扎在帆肋的邊緣和每根撐條上,會使帆面撐得很平,可以保證風帆具有較好的空氣動力學效能。升降風帆需要通過人力操控復式繚繩(洱海船匠一般使用三股牛皮條扭在一起制成)、眼板、關捩(滑輪組)、升降索、起吊索實現,這是一套復雜靈巧的裝備。西方學者曾經高度評價中國船帆:“根據對這種帆的一些駛風經驗,我們可以說,而且能夠說,一旦掌握了按照不同風向揚帆調篷的技巧,這種帆的靈巧程度則舉世無雙。”[2]651這個評價用在洱海船帆上也是適用的。洱海木帆船和滇池木帆船的一個重要區別就是洱海大船有舵。舵是操縱船舶的主要設備,船舶在航行中保持航向或改變航向主要依靠舵來實現。相比于遠洋的大型船舶,洱海船的舵結構相對簡單,主要由橫向舵操縱桿、舵桿、舵葉3 部分組成。舵桿縱向垂直,固定于船尾部的舵槽中。舵葉全部懸掛在舵桿上。舵葉似梢葉,橫截面是平面非流線型,與舵桿呈大于90°的夾角,優點是操縱方便,缺點是隨著舵角的增大,舵效變壞,失速現象發生得早,且阻力大。此外,舵葉全部位于舵桿軸線之后,屬于典型的不平衡舵,需要較大的轉舵力矩,適合于江河和內湖船。

5.7 裝篷

內湖船無論大小都可以安裝船篷,供人遮陽、遮風、避雨和休息納涼,提高駕船的舒適性。船篷可以安裝在船頭、船尾、船中部,一般用松木方、木板和竹籬笆建造,其大小由船的尺寸決定。一個船篷通常有三道拱券形木架作為基礎支撐構件,固定在舷側板上,然后用木板封閉成一個半圓形空間,最后在木板上面蓋上尺寸相吻合的竹籬笆。竹籬笆扎得越緊密,遮陽、遮風、避雨的效果越好。大船船篷里可以分成上下兩層,上層是睡艙,下層是廚房。

5.8 修船

船舶建好移交給船東后,船匠還有后續修理的任務。洱海船舶一般一年一小修,三年一大修。小修主要是檢漏、批灰等,大修主要是換掉磨損的船頭和船尾、舵葉等。

6 結語

根據文獻記載和考古文物判斷,洱海先民水上活動的歷史至少可以追溯到公元前1150年,建造大型木帆船的歷史至少可以追溯到公元前300 年至公元前280 年。歷史上洱海沿岸居民充分利用洱海的漁業資源優勢和水上運輸便利條件從事捕魚、撈海草肥等作業,而大木船、木帆船則來往于各個渡口,專門從事客貨運輸。環洱海為大理、鄧川、洱源、賓川、風儀五縣,沿海一線漁村至少有74 個,幾乎每一個村都有碼頭。同時,大理地處西南絲綢之路和茶馬古道的交匯點,歷來商業興盛,四方商客云集,陸路、水路運輸繁忙,以大理、鄧川之間的航運最便捷。粗略估計,洱海沿線至少有25個較大商業性渡口。

洱海流域傳統的木制古船主要分為八種:積肥船、打漁船、罩漁船、生意船、拉網船、運輸船、籠蝦船、螺螄船,也可以簡單分為漁船、農船、商船、大船四種。洱海木船建造工藝流程一般包括選料與下料、水泡和烤制船板、船體建造、捻縫、下水、安裝動力裝置(桅桿、風帆、舵)、裝篷、交船。洱海流域船型、造船工具和建造程序、工藝、材料與中原地區有很大的相似性,可以佐證史料關于“南詔王又請中原船匠入滇,造龍船巨舟,并傳技于洱河船家趙姓巨匠”的記載的真實性,同時也否定了李約瑟關于洱海船可能受印度影響的猜測。

[參考文獻]

[1] 馬曜. 云南簡史[M]. 昆明:云南人民出版社,1983:24.

[2] 李約瑟. 中國科學技術史:第四卷:物理學及相關技術:第三分冊:土木工程與航海技術[M]. 汪受琪,等,譯. 北京:科學出版社,上海:上海古籍出版社,2008.

[3] 大理州文聯. 大理古佚書鈔[M]. 昆明:云南人民出版社,2002.

[4] 大理白族自治州王陵調查課題組. 古籍中的大理[M]. 昆明:云南民族出版社,2003.

[5] 王文成,等,輯校.《滇系》云南經濟史料輯校[M]. 北京:中國書籍出版社,2004.

[6] 周鐘岳. 新纂云南通志:卷五十七:交通考二[M].1949 年鉛印本.

[7]《 海東鎮志》編輯委員會.海東鎮志[M].昆明:云南民族出版社,2011:103.

[8] 諸葛元聲,撰. 劉亞朝,校點. 滇史[M]. 芒市:德宏民族出版社,1994.

[9] 方國瑜. 云南史料叢刊:第十一卷[M]. 昆明:云南大學出版社,2001.

[10] 張泰交,黃元治,纂. 李斯佺,傅天祥,修. 乾隆大理府志:卷六:市肆[M]∥中國地方志集成:云南府縣志輯. 南京:鳳凰出版社,2009.

[11] H R 戴維斯. 云南:聯結印度和揚子江的鎖鏈[M]. 李安泰,和少英,鄧立木,等,譯. 昆明:云南教育出版社,2000:79.

[12] 周宗麟,等,纂. 張培爵,等,修. 民國大理縣志稿:卷三:建設部:交通[M].1917 年鉛字重印本.

[13] 朱自清. 流亡三迤的背影[M]. 昆明: 云南人民出版社,2011.

[14] 樊綽,撰. 向達,原校. 木芹,補注. 云南志補注[M]. 昆明:云南人民出版社,1995:110.

[15] 陳文修,李春龍,劉景毛,校注. 景泰云南圖經志書校注[M]. 昆明:云南民族出版社,2002:263.

[16]張泰交,黃元治,纂. 李斯佺,傅天祥,修. 乾隆大理府志:卷五:山川[M]∥中國地方志集成:云南府縣志輯. 南京:鳳凰出版社,2009.

[17]周宗麟, 等, 纂, 張培爵, 等, 修. 民國大理縣志稿:藝文[M].1917 年鉛字重印本.

[18] 喬治·厄內斯特·莫理循.1894 中國紀行[M]. 李磊,譯. 北京:中華書局,2017:300.

[19] 亨利·奧爾良. 云南游記——從東京灣到印度[M]. 龍云,譯. 昆明:云南人民出版社,2001:129,131,136.

[20] 馬玉華. 中國邊疆研究文庫——西南邊疆卷一:普思沿邊志略:云南省農村調查:云南問題[M]. 哈爾濱:黑龍江教育出版社,2013:167,168.

[21] 云南省志編輯委員會辦公室. 續云南通志長編:下冊[M].昆明:云南人民出版社,1985:337.

[22] 杜嘉立. 船舶原理[M]. 大連:大連海事大學出版社,2016:7.

[23] 王麗華,嚴俊華,李盈秀. 云南大理白族傳統技藝研究與傳承[M]. 合肥:安徽科學技術出版社,2017:162,164,166.

[責任編輯 黃祖賓 楊小平]