經濟欠發達地區鄉村勞動力轉移就業特征與影響機理

林偉鵬 李軍 吳萍 程亮

摘? ?要:鄉村勞動力轉移就業以非農就業與空間流動為核心特征,且具有強地域性特征。基于此,聚焦于縣域鄉村勞動力轉移就業的非均衡現象,以山東省高唐縣為例,從轉移規模、轉移流向、鎮際差異和個體流動四個方面展開鄉村勞動力轉移就業特征研究。在從“結構—家庭”綜合視角剖析影響機理的基礎上,探討鄉村勞動力轉移就業的應對策略,以期為城鄉融合背景下提升鄉村勞動力本地化轉移就業質量提供思路借鑒。

關鍵詞:經濟欠發達地區;鄉村勞動力;轉移就業;山東省

中圖分類號:F120.3? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2023)06-0010-06

引言

鄉村勞動力轉移就業是任何國家工業化進程的必然過程[1],并均以非農就業與空間流動為核心特征[2]。改革開放后的中國鄉村勞動力轉移呈現波動狀態[3],整體具有年齡結構年輕化、性別構成均衡化、城鄉流動雙向性等趨勢特征[4,5],空間流動規律具有強地域性特征。山東省鄉村勞動力轉移具有本地城鎮化[6]、轉移整體性強[7]、轉移非均衡性趨弱[8]等特征。

整體上,已有相關研究主要以縣域為基本研究單元,缺乏縣域內部鄉村勞動力轉移就業的非均衡特征研究;相關機制研究過于偏向宏觀結構視角或微觀個體視角,家庭視角研究較為薄弱。本文聚焦于山東省西部經濟欠發達地區縣域鄉村勞動力轉移就業的非均衡現象,以山東省高唐縣為例展開特征研究,并以“結構—家庭”綜合視角剖析影響機理,從區域、村落、家庭三個層次探討鄉村勞動力轉移就業的應對策略。

一、研究區域與數據來源

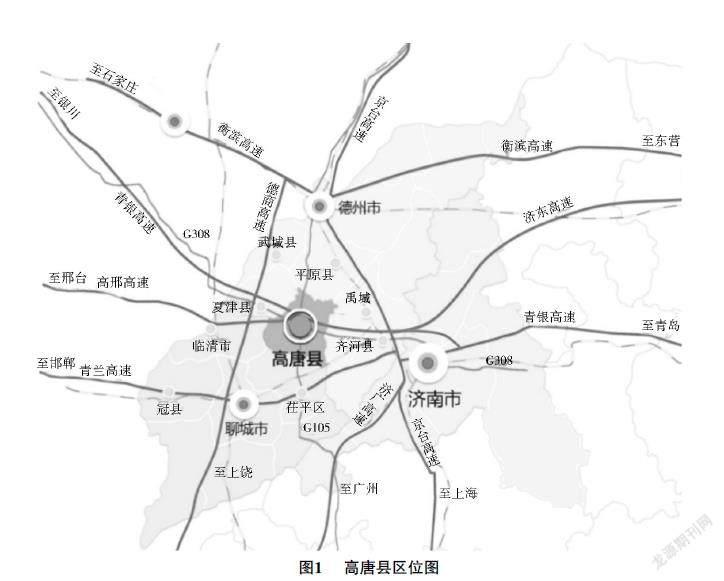

高唐縣地處山東省聊城市東北部,下轄3個街道、9個鄉鎮,共有159個行政村、17個城市社區,轄區面積為947平方公里。全縣位于濟南1小時通勤圈內,且處于濟南、聊城和德州三個城市構成的“金三角”中心區位(見圖1)。2020年全縣總人口為51.33萬人,地區生產總值共計151.24億元,人均地區生產總值為2.95萬元/人[9],在山東省136個區縣中均排在100名之外,具有山東省西部經濟欠發達地區的典型性。

本文數據來源為《高唐縣國土空間總體規劃(2020—2035年)》中2019年村莊摸底問卷調查表,以及典型村整村入戶調查問卷。典型村入戶調查時間為2019年9月,選取12個行政村,形成2 152戶、7 908名個體的現狀數據庫。

二、鄉村勞動力轉移就業的總體特征

(一)轉移規模:勞均耕地規模提升呈動態平衡化

對于廣大人多地少的傳統農區來講,勞均耕地規模偏低難以支撐農業勞動力充分就業。同時,隨著農業機械化水平提升,農業勞動生產率不斷提高。農業勞動力逐漸轉向非農行業,承包地由家庭成員經營或者流轉,勞均耕地規模不斷增加,有助于土地經營達到最適度規模。2019年年末,全縣鄉村勞動力人口為17.51萬人。其中,農業勞動力人口為9.33萬人,占鄉村勞動力總人數的53.26%。根據高唐縣第三次國土調查數據,全縣鄉鎮轄區耕地共計78.69萬畝,農業勞動力的勞均耕地規模達到8.44畝/勞動力。這一規模接近于19世紀70年代初日本10—12畝左右的勞均耕地面積[10]。

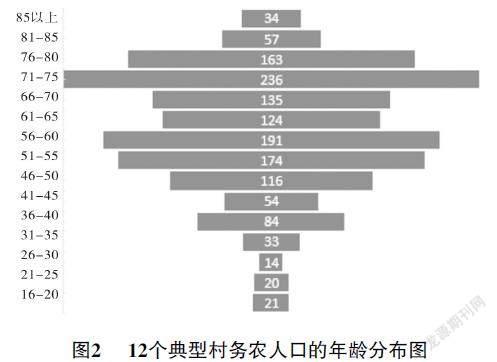

根據12個典型村入戶調查數據,務農人數占總人口比例僅為18.41%。其中,46歲以上務農人口占比達到84.48%,占比最多的年齡段為71—75歲(見圖2)。數據表明,鄉村勞動力正在不斷向城鎮轉移就業,勞均耕地規模增加。農業勞動力老齡化限制了勞動生產率的提升,進而抑制勞均可耕種規模的增長趨勢。整體上,高唐縣農業生產勞動力與非農轉移就業勞動力二者數量基本達到動態平衡。

(二)轉移流向:以縣城、鄉鎮和省外城市為主導

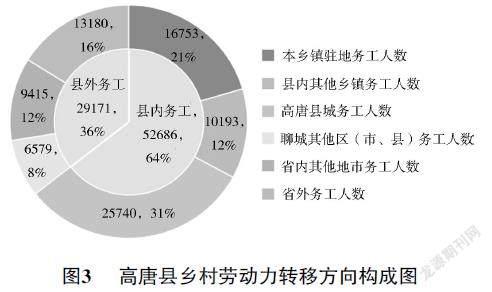

高唐縣鄉村勞動力轉移就業流向具有本地化的典型特征。高唐縣縣域內非農轉移就業勞動力占全部的64.36%。其中,縣城是最主要的轉移地點,轉移就業人數為2.57萬人,占全部的31.45%;鄉鎮駐地吸納勞動力就業的能力僅次于縣城,本鄉鎮駐地務工的勞動力共計1.68萬人,占全部的20.47%。

高唐縣鄉村勞動力縣外轉移就業人數為2.92萬人,比例達到了35.64%。其中,省外城市相對于省內其他地區城市更具吸引力。省外轉移就業人數1.32萬人,占全部的16.10%;省內其他地市就業選擇僅占11.5%(見圖3)。

(三)鎮際差異:縣城為中心非均衡化的圈層結構

以三個行政村為調查單位,高唐縣鄉村勞動力轉移就業的流向整體呈圈層結構,表現為縣城務工的比例與村莊到縣城的空間距離呈負相關。同時,東部的村莊遠離縣城,且受省會城市文化輻射影響,縣外務工人員比例高。

各鄉鎮中,梁村、趙寨子、尹集、姜店四鎮距離縣城較近,縣城務工人員比例相較其他鄉鎮高,分別占鎮內總務工人數的53.66%、52.43%、39.06%、30.65%。三十里鋪鎮、清平鎮位于西南部,距離縣城較遠,鎮內務工人員比例相較其他鄉鎮高,分別占鎮內總務工人數的41.33%、33.95%(見圖4)。

距離縣城較遠且位于東部的楊屯、琉璃寺和固河三鎮,縣外務工人數分別占鎮內總務工人數的64.89%、55.77%、47.27%,相較其他鄉鎮比例高(見圖5)。其中,楊屯鎮、琉璃寺鎮省外務工人數相比其他鄉鎮最高,分別占鎮內總務工人數的42.79%、30.55%。

(四)個體流動:城鄉職工居住關聯的兩棲化特征明顯

高唐縣鄉村勞動力轉移就業的兩棲化程度較高,呈現出生活與就業的城鄉分離特征,表現為工作與居住地點的空間分異。

基于典型村入戶調查數據,16—64歲鄉村從業人員中已經實現非農就業轉移的占比38.66%。其中,離村居住非農轉移從業人口1 290人,占比為61.34%。在離村居住的非農從業人員就業地構成中,縣域范圍內占比為44%,其次為省外占比31%;相對而言,縣城吸引力最大,而鄉鎮和聊城市區吸引力不大(見圖6)。

此外,在本村常住的16—64歲從業人員占比72.12%,其中實現非農就業轉移的813人,占比為20.80%,且94.71%的非農就業轉移地為縣內(見圖7)。轉移地以本鄉鎮內最多占比36%,其次為縣城、縣內其他鄉鎮。個體轉移就業逐步建構出以縣域城鎮為依托、通勤化的城鄉職住關聯網絡。

三、鄉村勞動力轉移就業的影響機理

(一)結構化的外部環境約束

1.大城小鎮結構的引致效應

高唐縣城鎮格局具有典型“大城小鎮”的結構特征。2019年,全縣常住人口規模為53.06萬人。其中,縣城人口規模達到20.5萬人,各鄉鎮駐地中規模最大的僅為1.5萬人。縣城在城鎮建設空間中占絕對主體,成為縣域非農就業中心,而各鄉鎮駐地就業吸納能力較弱(見圖8)。

“大城小鎮”的空間結構推動了鄉村勞動力到縣城務工,而相對落后的小城鎮難以吸納足夠的鄉村勞動力。同時,縣城的幾何中心區位條件導致鄉鎮駐地在吸引勞動力就業方面不具備相對距離優勢,導致部分遠離縣城的鄉村地區勞動力更傾向于縣外轉移就業。

2.鄉村資源本底的外推作用

高唐縣鄉鎮中78.73%的行政村無集體經營性建設用地,且鄉村工業多為家庭式作坊,勞動力需求較小;農業種植以傳統糧食作物為主,糧食作物的低附加值以及人均耕地資源有限決定了土地固化勞動力能力較弱。

皮爾遜相關性分析結果表明,以行政村為單位的農村外出務工人數與村集體年均收入、已流轉土地面積、公共設施建設用地面積呈正相關,而與村集體經營性建設用地面積、村民人均年收入無相關關系(見表1、表2)。數據表明,作為經濟欠發達地區,高唐縣村民人均年收入往往具有均質性,村集體收入主要依托土地流轉,而土地流轉發揮著鄉村勞動力轉移的“外推”作用。同時,有限的村集體經營性建設用地難以解決村民的本地非農就業問題。

特征根(Eigenvalue):多個維度特征根約為0,證明存在多重共線性;條件指數(Condition Index):大于10時可能存在多重共線性。

3.信息獲取網絡的導流作用

根據遷移網絡理論,村落共同體已經外出的勞動力及其所建立的社會關系對后來勞動力流動遷移的可能性產生重要影響。由于轉移就業信息與服務中介缺乏、自身文化水平限制以及網絡技術運用的不成熟,鄉村勞動力較難通過網絡獲取就業信息并辨別真偽。潛在的外出勞動者主要通過已經外出務工的親戚、朋友或同村人獲取就業信息及幫助。

通過入戶訪談得知,鄉村“熟人社會”中,同族、同村勞動力大多從事行業類型相同,甚至就職于同一家企業。對于村民而言,具有地緣、血緣關系的村民提供的就業信息相對真實可信。因此,優先轉移就業并改善經濟地位的勞動力往往對其社會關系網絡下潛在外出勞動者的轉移就業起到導流作用。

(二)家庭化的內部調適邏輯

1.家庭決策的均衡策略

家庭是中國鄉村勞動力流動轉移決策的主體,勞動力個體決策依附于家庭決策。家庭成員受限于職業技能,通常采取非農就業、留守耕種的分工均衡策略,或者采取主要勞動力農閑時外出務工、農忙返鄉務農的兩棲策略。留村成員撫養后代、照料老人,通過從事農業生產或利用農閑季節外出打零工以補貼家庭。家庭決策的均衡策略與勞動力的縣內轉移就業契合度較高,縣內轉移就業成為欠發達地區勞動力受限于職業技能下的主導選擇。

2.個體能力的自我調適

小城鎮因其吸納農民進鎮的公共成本和門檻較低,是鄉村人口轉移就業的重要承接地。體力型、高替代型就業是以縣城為主 “兩棲化”轉移的主要原因。一方面,勞動力的就近務工有利于節省開支、照顧家庭、農忙時返鄉幫忙,并且在自身年齡增長、體力受限時便于回流鄉村;另一方面,縣城是農村轉移人口融入的低成本選擇,可以較低的生活成本或家庭負擔享有便捷的城市生活與公共服務。

通過典型村入戶訪談發現,鄉村轉移勞動力由于自身文化、職業技能水平限制,大多從事低技術含量的勞動密集型工作,并以勞動的高替代性為核心特征。訪談中的多數農村青壯年尤其傾向于選擇到縣城企業就職。

四、啟示與討論

鄉村振興以產業振興為基礎,勞動力就地轉移到非農產業,才能切實推行新型城鎮化和城鄉融合發展。經濟欠發達地區的“大城小鎮”發展格局難以有效支撐鄉村勞動力的就地轉移就業。實現鄉村勞動力轉移就業的城鄉良性互動,關鍵在于圍繞小城鎮建設、鄉村資源盤活、就業創業培訓等方面推動城鄉融合發展。

首先,重視以小城鎮為載體的城鄉融合發展。通過對小城鎮發展進行資源傾斜,加速全縣一二三產融合發展,依托縣域產業鏈打造本地特色產業,增強小城鎮產業功能,以提升吸納鄉村勞動力轉移就業與返鄉創業能力。

其次,加快鄉村資源盤活利用,以資源整合助力村集體增收和新型農業經營主體的培育。通過制度創新將閑置土地使用權回收,并整合細碎化的土地權屬格局,積極發展多種形式的農村土地適度規模經營和特色經營,大力培育新型農業經營主體和服務主體,創新土地經營模式,為村集體和農民增收,增強鄉村吸納勞動力本地就業的能力。

最后,強化差異化的鄉村勞動力就業創業培訓,提高鄉村勞動力轉移就業的質量,為經濟欠發達地區人才振興提供保障。以縣為主體創立勞動力培訓中心,結合鄉鎮特色提供差異化的就業創業指導和職業技能培訓以切實提高鄉村勞動力轉移就業的質量。

參考文獻:

[1] 趙峰,星曉川,李惠璇.城鄉勞動力流動研究綜述:理論與中國實證[J].中國人口·資源與環境,2015,25(4):163-170.

[2] 韓家彬,劉淑云.土地確權對農村勞動力轉移就業的影響——來自CHARLS的證據[J].人口與經濟,2019,(5):41-52.

[3] 李周.農民流動:70年歷史變遷與未來30年展望[J].中國農村觀察,2019,(5):2-16.

[4] 蔡昉.特征與效應——山東農村勞動力遷移考察[J].中國農村觀察,1996,(2):51-56.

[5] 姚先國,馮履冰,周明海.中國勞動力遷移決定因素研究綜述[J].中國人口科學,2021,(1):117-125.

[6] 楊明俊,尹茂林,陳笛.人口流動趨勢與山東省城鎮化戰略的思考[J].城市發展研究,2014,21(6):64-72.

[7] 陳新.山東省農村勞動力轉移就業現狀與對策研究[D].濟南:山東大學,2013.

[8] 牟懷宇.濰坊濱海區農村剩余勞動力轉移就業對策研究[D].北京:中國農業科學院,2011.

[9] 山東省統計局,國家統計局山東調查總隊.山東統計年鑒[M].北京:中國統計出版社,2021.

[10] 王國霞.我國農村剩余勞動力轉移問題研究——我國農村剩余勞動力的數量估算與轉移規模預測[J].山西大學學報:哲學社會科學版, 2007,(4):19-24.

Characteristics and Influence Mechanism of Rural Labor Transfer Employment in Underdeveloped Areas

— Taking Gaotang County, Shandong Province as an Example

Lin Weipeng, Li Jun, Wu Ping, Cheng Liang

(Faculty of Architecture and Urban Planning, Shandong Jianzhu University, Jinan 250101, China)

Abstract: Rural labor transfer employment is characterized by non-agricultural employment and spatial mobility, and has strong regional characteristics. Based on this, focusing on the unbalanced phenomenon of rural labor force transfer and employment in the county, taking Gaotang County, Shandong Province as an example, this paper studies the characteristics of rural labor force transfer and employment from four aspects: transfer scale, transfer direction, inter-town differences and individual flow. On the basis of analyzing the impact mechanism from the perspective of“structure family”, this paper discusses the countermeasures of rural labor force transfer employment, with a view to providing ideas for improving the quality of rural labor force local transfer employment in the context of urban-rural integration.

Key words: economically underdeveloped areas; rural labor force; employment transfer; Shandong Province

[責任編輯? ?妤? ?文]

——山東省濟寧市老年大學之歌