“雙減”背景下教師參與課后服務的現狀與改進途徑

李剛 李慧婷 辛濤 張生

摘要:課后服務是落實“雙減”工作的重要舉措,而教師的參與直接影響著高質量課后服務的供給。通過對北京市131所中小學9741名普通教師的調查發現:91.61%的教師參與課后服務,且大部分教師參與意愿和投入度較高。不同學校背景與從教背景的教師在承擔情況、參與意愿和投入度上存在顯著差異,存在激勵、管理、工作負擔等方面的困境。為促進教師高效參加課后服務,需要更新升級參與領域,完善激勵機制,優化管理方式,切實紓解壓力,加強信息技術賦能。

關鍵詞:課后服務;參與意愿;投入度

中圖分類號:G434 文獻標識碼:A

本文系國家社會科學基金教育學青年項目“基礎教育質量監測評價結果應用的循證模型與有效路徑研究”(課題編號:CFA200248)研究成果。

一、問題提出

學校開展課后服務是有效緩解家長壓力,促進學生全面發展和綜合素質能力提升,切實提高教育質量與公平的重要舉措[1]。有實證研究表明,學生參加課后服務后不僅可以擁有更好的教育表現,還可以緩解低收入等弱勢家庭背景對其發展的消極影響[2]。近年來,國家日益重視課后服務對于學生發展和社會公共服務供給的重要意義,出臺多項政策推動課后服務的體系化建設。2017年,教育部印發《關于做好中小學生課后服務工作的指導意見》,首倡以中小學校為主渠道,面向學生提供課后服務,大力推動了課后服務這一項民生工程的實施。2021年6月,教育部發布《關于推廣部分地方義務教育課后服務有關創新舉措和典型經驗的通知》,基于地區的典型經驗,從課后服務覆蓋面、課后服務時間、提高課后服務質量、課后服務保障等方面對學校提出了要求。同年7月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》(簡稱《意見》),明確要求“提升學校課后服務水平,滿足學生多樣化需求”,將課后服務作為大力推進“雙減”和提高校內教育質量的重要舉措。在此背景下,課后服務也逐步走向“全覆蓋”與“常態化”,各地、各校的課后服務體系進一步建立完善。

教師是課后服務的主要開展者,是優化課后服務組織實施、提升課后服務質量的關鍵因素。但是,有一些研究者指出,在教師層面,受到教師理念和能力的影響,教師實際開展課后服務效果欠佳,使得課后服務成為學科教學的延續或單純的托管[3][4]。還有一些研究者基于小規模、部分案例的調研發現,教師對于開展課后服務認同感低,存在排斥情緒,部分教師參與課后服務的積極性不高,在實際工作中存在形式主義、走過場等問題[5][6]。關于背后的原因,現有研究主要關注兩點:一是對于教師參與課后服務的激勵不夠,如不提供補貼、績效評定未有傾斜等;二是教師工作負擔重,課后服務又添加了更多的額外工作,教師無暇無力投入其中[7][8]。

總體而言,雖然關于教師參與課后服務這一議題,有一些理論的分析、個案的呈現和情感的真切表達,但是缺乏大規模的調查研究與基于證據的深入分析,難以全面、客觀地呈現教師參與課后服務的真實樣態,更無法據此形成促進教師更好地開展課后服務的針對性建議。本研究將基于對北京市131所學校的9741名普通教師的問卷調查數據,呈現教師承擔課后服務的總體情況,了解教師對課后服務的參與意愿和投入度,剖析目前教師參與課后服務的主要困境,以期明確改進途徑。

二、研究設計

(一)研究問題

鑒于教師是提升課后質量的關鍵主體,本研究將聚焦教師這一群體,基于大規模調研分析教師參與課后服務的現實狀況與突出問題,主要包括:(1)教師承擔課后服務的總體情況如何?不同背景的教師在承擔情況上是否存在顯著差異?(2)教師參與課后服務的意愿如何?實際投入情況是怎樣的?是否會因不同背景存在顯著差異?(3)哪些因素制約了教師參與課后服務的意愿和實際投入?

(二)抽樣設計

首先,組織行政專家依據區域教育與經濟發展水平將北京市所有區劃分為三類水平,每個水平選取3個區,共計9個區。然后,依據分層抽樣的原則,根據辦學層級(小學、初中)、學校區位(城區、郊區)與辦學質量(優質、普通)三個分層變量,形成2×2×2設計,在各區每類抽取2所學校,計劃抽取144所學校。受疫情影響,實際共有131所學校參與了調查。小學占40.46%,初中占59.54%;城區學校占48.09%,郊區學校占51.91%;優質學校占49.62%,普通學校占50.38%。最終學校樣本較好地符合原有設計,對于不同類別的學校具有很好的代表性。最后,采取整群抽樣的原則,抽取本校所有不擔任學校領導與管理工作的普通教師參與調查,共計9741名教師參與。男性占19.67%,女性占80.33%;二級及以下教師占34.71%,一級占44.34%,高級及以上占20.88%;5年以下教齡的教師占18.62%,5—10年(含)占16.91%,10—15(含)年占11.35%,15—20年占12.61%,20年及以上占40.51%。在分析教師的參與意愿和投入度時,僅保留在“本學期,您是否承擔了課后服務工作?”這一題項上作答為“是”的8924名普通教師進行后續處理和分析。

(三)數據收集與分析

本研究采用自行開發的問卷工具收集數據,主要包括三方面內容:(1)教師的學校背景和從教背景。包括學段、區位、辦學質量等學校背景和教師的任教學科、是否擔任班主任或教研組長等從教背景。(2)教師參與課后服務情況。包括教師是否承擔課后服務、承擔課后服務的類型以及其參與的意愿和實際投入情況。(3)影響教師參與的關鍵因素。包括教師的工作負擔、學校課后服務激勵、培訓、管理等措施、家庭支持情況等。為深入考察教師的課后服務參與意愿和投入度,本研究設置了相應的李克特五點量表。課后服務參與意愿量表包括“參與課后服務一定程度上讓我感覺到受到了器重”“參與課后服務工作可以讓我有所收獲”“課后服務可以真正促進學生成長,很有必要開展”“我愿意參加課后服務工作”4個題項,合成參與意愿指數,α系數為0.919,擬合指數為:RMSEA =0.071;CFI=0.995;TLI=0.986;SRMR=0.013。課后服務投入度量表包括“我會認真地準備需要的材料和工具”“我會精心設計教學內容”“對一些瑣碎的事務,我會耐心處理”“我會關注學生的個性化需要”“我會讓學生積極參與和表達”“我會設置挑戰性任務或組織探究性學習來激發學生思考”“我會積極地和學生互動”7個題項,合成投入度指數,α系數為0.956,擬合指數為:RMSEA =0.080;CFI=0.991;TLI= 0.984;SRMR= 0.014。兩個量表均具有較好的信效度。

本研究采用描述性統計對教師總體的課后服務參與情況進行分析,運用卡方檢驗分析不同學校背景和從教背景教師的課程服務承擔情況,采用t檢驗和單因素方差分析分析不同背景教師在參與意愿、投入度上是否存在顯著差異。

三、研究發現

(一)教師承擔課后服務的總體狀況

2018年,北京市出臺了《北京市教育委員會關于加強中小學生課后服務的指導意見(試行)》,全市義務教育學校普遍建立彈性離校制度,全面開展中小學生課后服務,幫助家長解決下午3:30放學后接管學生的困難。2019年,中小學生課后服務覆蓋近百萬學生,參與課后服務的教師比例達76%以上[9]。數據顯示,隨著“雙減”工作的不斷推進,教師的參與率得到了迅速提升。

1.教師的總體參與率

調查顯示,91.61%的教師承擔了學校的課后服務工作,承擔人數占比從大到小依次為學業輔導類占77.34%,學科拓展類占17.56%,藝術才藝類占12.79%,體育競技類占11.56%,學科競賽類占6.33%,生活技能類占5.22%,其他類型占3.75%。在承擔課后服務的教師中,19.42%的教師承擔了2類課后服務,4.54%承擔了3類課后服務,1.57%承擔了4類及以上課后服務。其中,7.63%的教師兼任了學科輔導類與學科拓展類,2.81%兼任了學科輔導類與藝術才藝類,2.16%兼任了學科輔導類與體育競技類,屬于最常見的三種兼任形式。

從數據來看,一方面,教師的課后參與率較高。雖然未達到全覆蓋,但是絕大部分教師已參與到學校的課后服務之中,有25.53%的老師都需要兼任兩類及以上課后服務。另一方面,參與學業輔導類課后服務的教師占比最大。雖然《意見》允許學校利用課后服務指導學生認真完成作業,對學習有困難的學生進行補習輔導,但是在實際實施過程中仍然存在兩種變相的方式:一種是成為官方的“變相補課”,另一種是簡單地將課后服務視為托管看護、學生自習。這樣的學業輔導類課后服務內容過度窄化,開展思路與方式的相對單一[10]。

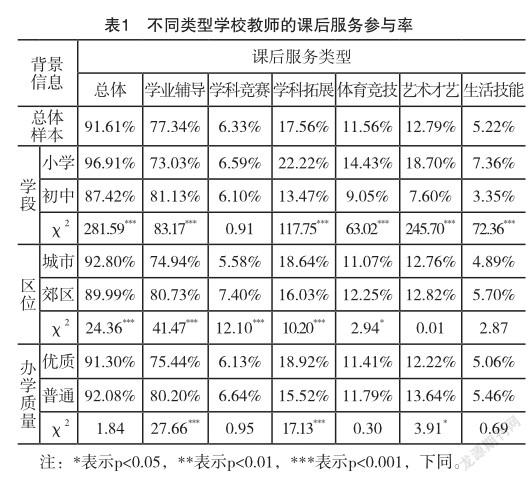

2.不同類型學校教師的參與率

運用卡方檢驗對不同類型學校的教師參與率進行分析可以發現(如表1所示):從學段來看,小學教師的參與率高于初中近10個百分點,且小學教師參與學科拓展類、體育競技類、藝術才藝類與生活技能類課后服務的比例均高于初中教師,而初中教師更多參與了學業輔導類課后服務。這可能是因為伴隨著升學壓力的增加,學生在學業輔導方面的需求更為旺盛,教師亦更為強調學業輔導的作用。

從學校區位來看,城市學校教師更大比例參與課后服務,且參與學科拓展類課后服務的比例更高,而郊區學校教師參加學業輔導類、學科競賽類、體育競技類課后服務的比例更高。據此推測,郊區可能更為重視學業輔導類課后服務,或者是其所擁有的資源更可能開設學業輔導類課后服務。從學校辦學質量來看,未發現優質學校和普通學校教師參與課后服務的總體比例存在顯著差異。但是在各類課后服務中,普通學校教師更多參與學科輔導類、藝術才藝類課后服務,優質學校教師則有更大比例參與到學科拓展類課后服務之中。概括來看,升學考試壓力和辦學資源相對缺乏可能導致更大比例的教師需要承擔學業輔導類課后服務。

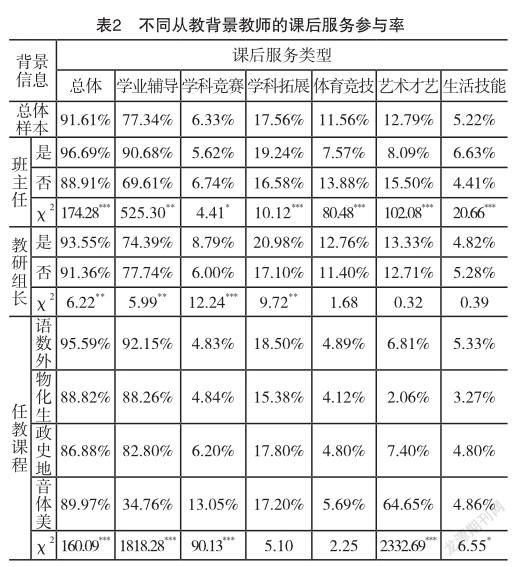

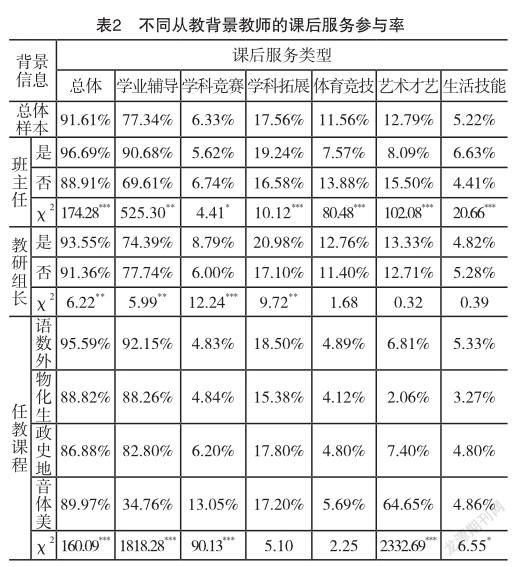

3.不同從教背景教師的參與率

如下頁表2所示,不同從教背景的教師在各類課后服務的參與率上也存在顯著性差異。與非班主任教師相較,班主任教師的參與率顯著較高。并且,班主任教師在學業輔導類的參與率達到了96.69%,遠高于非班主任教師。此外,班主任教師更多地參與學業輔導類、學科拓展類和生活技能類的課后服務。非班主任教師更多地參與學科競賽類、體育競技類、藝術才藝類的課后服務。這可能是因為,一方面,班主任的日常班級管理較多,而課后輔導類課后服務相對而言時間精力投入較小。另一方面,很大比例的班主任為語數等學科的任教教師,其更有可能承擔學業輔導類課后服務。北京市要求教研組在課后服務中發揮重要角色。對比來看,教研組長承擔課后服務的比例更高,而且在學科競賽類、學科拓展類課后服務中參與率高于普通教師,這說明教研組長在學科教學夯實與拓展方面的確發揮了作用。從任教學科來看,語數外教師總體的參與率最高,且其主要承擔學科輔導類課程。音體美教師更多地承擔了藝術才藝等方面的課后服務,參與學科輔導類、學科競賽類課后服務的比例遠低于其他學科教師。可見,不同背景的教師在是否參與課后服務以及參與何種課后服務上存在差異,想要推動教師供給更高質量的課后服務,需要形成針對性的策略,調動不同背景教師的參與熱情。

(二)教師參加課后服務的意愿與投入度

有研究指出,學校在開展課后服務時可能會采取“權宜性執行”的實踐邏輯,導致“高參與率、低實效性”的執行偏差[11]。所以,在考察教師參與課后服務的實際情況時,不能只是著眼于參與率,還需要深入分析教師想不想參加、是不是真實投入,意即參與意愿與投入度。

1.總體參與意愿與投入度:愿參加、真投入

雖然在政策的導向下,絕大多數教師均已承擔課后服務工作。但是,教師只有具有較高的參與意愿,才能真正可持續地投入到課后服務之中,切實提高課后服務質量。而且有研究發現,激勵措施只有激活了教師的責任認同和參與態度,才能影響教師服務價值觀[12]。

總體而言,教師參與課后服務的意愿較高。56.89%的教師表示愿意參加課后服務工作,不愿意參與的比例較低。一方面,教師認同課后服務的價值,56.69%的教師認為課后服務可以真正促進學生成長,很有必要開展, 86.78%的教師同意自己有責任做好課后服務工作;另一方面,教師亦感受到了課后服務對其的積極影響,59.78%的教師贊成參加課后服務有所收獲,52.16%的教師感覺在此過程中受到了器重。需要注意的是,還有近30%的教師雖然未持明確的反對態度,但是不置可否,需要通過激勵等措施有效轉化。

在投入度方面,數據顯示教師們在課后服務的諸多環節傾注了大量時間精力。在總體狀態上, 57.45%的教師對課后服務充滿干勁,只有16.99%的教師認為其有時候會心不在焉、敷衍了事。具體到課后服務教育教學的各個環節,87.25%的教師會認真地準備課后服務需要的材料和工具,87.44%的教師會精心設計課后服務的教學內容。在課后服務過程中,近九成的教師表示會積極地與學生互動、關注學生的個性化需要、讓學生積極參與和表達,84.52%的教師表示會設置挑戰性任務或組織探究性學習來激發學生思考。

2.不同背景教師的參與意愿與投入度:“有壓力不想參加”與“不愿意也得投入”

來自不同學校的教師在參與意愿與投入度上存在差異(如表3所示):(1)聚焦學段,初中教師的參與意愿和投入度均顯著低于小學教師。(2)在城鄉學校中,城市學校教師的參與意愿顯著低于郊區學校的教師,但是在實際的投入度上,城市學校和郊區學校的教師并無顯著差異。(3)對于不同辦學質量學校的教師而言,優質學校的教師參與意愿顯著低于普通學校的教師,而在實際服務投入中,二者并無顯著差異。

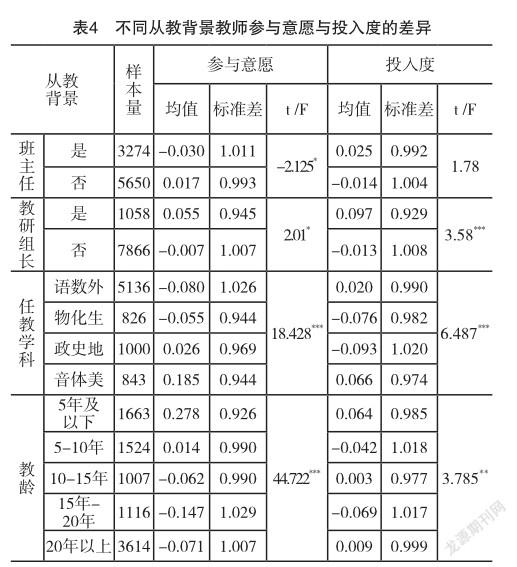

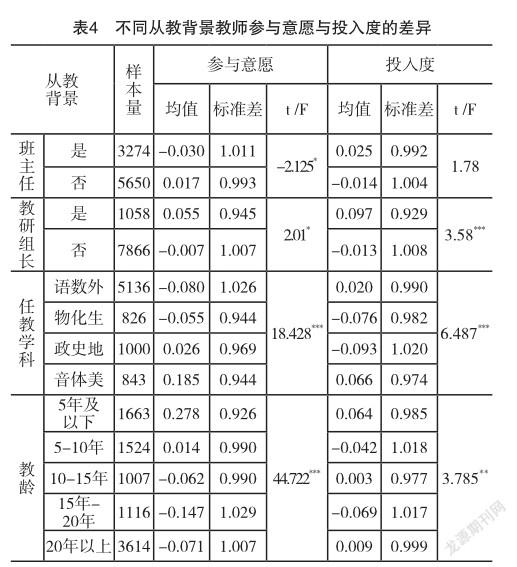

不同從教背景的教師在參與意愿和投入度上亦有所不同(如下頁表4所示):(1)從教師擔任職務來看,擔任班主任職務的教師參與意愿顯著低于其他教師,但未發現實際投入度存在顯著差異。但是教研組長的參與意愿和投入度顯著高于非教研組長的教師。(2)從任教學科來看,多重比較發現,音體美教師的參與意愿顯著高于其他學科的教師,而語數外教師的參與意愿最低;語數外和音體美教師的投入度要高于物化生與政史地教師。(3)入職5年及以下的教師的參與意愿顯著高于其他教齡段的教師,教齡為15—20年的教師其參與意愿最低。而在實際投入度中,教齡為5年及以下、10—15年、20年以上的教師均為投入度較高的群體,且三個教齡群組的教師之間沒有顯著差異,投入度最低的是教齡為15—20年的教師。

結合數據結果可以發現,教師的參與意愿與投入度存在兩種傾向:一是“有壓力不想參與”。如初中、城市學校與優質學校教師、班主任、語數外等學科的教師等相較存在著更大的學生升學考試壓力、內部競爭壓力與家校協作壓力,所以其在課后服務的參與意愿上會相較更低。又如語數外學科教師與班主任的參與意愿亦相對較低,這可能與其學科教學和班級管理任務繁重有關。二是“不愿意也得投入”。雖然部分教師群體參與意愿相對較低,但是總體在投入度上未見顯著性差異,這說明教師在號召下仍然盡職盡責開展課后服務。當然,我們也需要關注“雙高人群”,如教研組長、小學教師,還有“雙低人群”,如初中教師、15—20年教齡的教師。

(三)教師參與課后服務的現實困境

總體而言,教師參與課后服務的比例高,且顯示出了較高的參與意愿和投入度。但是,當前亦存在一些現實困境,可能會制約教師高效、可持續地參與課后服務。

第一,激勵之困。調研發現,學校主要通過提供校內課后服務補助進行激勵,達57.22%;其次是“納入績效工資”,占比為17.64%;另有15.07%的教師表示沒有任何激勵措施。總體來看,還有一些學校尚未形成針對性的激勵舉措。在提供激勵上存在兩方面問題:一是金額不高,且差異較大。調查顯示,教師平均每課時的補助為58.50元,低于多地已公布的課后服務課時費標準。有教師感嘆:“時間長了一倍,補助竟然是比原來還少了很多!原來一小時100,現在兩小時70多”。且有一些學校每課時補助少于10元,50%的教師所得到的補助不超過每課時50元,而有些學校則高達300—400元,校際差異巨大。二是激勵標準不明確。18.5%的教師不了解學校的補助標準,對于自己的付出能有多大的物質激勵表示迷茫,有老師就抱怨:“有補助但沒有及時下發,補助比較少”,“有補助,但是沒看見錢”。有53.9%的教師不清楚課后服務表現是否作為職稱評聘、表彰獎勵和績效工資分配的重要參考。數據顯示的激勵問題絕非個案,其他的一些問卷調研也發現當前課后服務補貼少、激勵效果不明顯等問題[13]。

第二,壓力之困。調查中,教師在肯定課后服務給自己帶來的積極作用的同時,也表達了較大的壓力。在“雙減”政策頒布后,認為自己的睡眠時間明顯減少的教師占34.65%,睡眠時間與原來相比減少的教師占64.93%。而在工作量和加班頻率上,91.3%的教師認為自己的工作了增多了,80.97%的教師認為自己的加班頻率上升。具體到課后服務工作上,近5成教師表示參與課后服務令其“壓力很大,精力不夠”,只有26.68%的教師認為沒有壓力;39.94%的教師明確表示,其家人不希望自己參與課后服務工作。全國范圍的在線調查也顯示,“雙減”熱帶來了教師“困”——困惑、困乏、困難,教師負擔在無形中增加[14]。可見,如何紓解教師課后服務壓力已經成為刻不容緩的問題。

第三,管理之困。在課后服務的管理上,教師集中反映了兩方面的問題:其一,教師在課后服務上的自主權仍有待提高。當被問及學校在制定課后服務方案時是否會征求教師意愿時,有18.53%的教師明確表示沒有征求其意見。14.44%的教師非常同意自己在課后服務中缺乏自主權,16.62%的教師比較同意。而且對比分析發現,優質學校與初中學校教師的自主權更為缺乏。其二,教師相應培訓不足。提供更為優質和充裕的課后服務需要教師走出舒適圈,了解學生的課后服務需求,有針對性地改變教育教學方式,這需要更多的專業支持。但是,調查中,有31.02%的教師認為他們缺乏相關的培訓。

四、推進課后服務工作的路徑選擇

從調查來看,在政策積極倡導和教師的責任擔當下,北京市的課后服務供給基本達成了學生全覆蓋和教師高參與。但是,進一步推進課后服務質量的提升,特別是激勵教師供給優質的課后服務,還需要破解諸多難題,可以從以下方面著力。

(一)聚焦拓展素養:參與領域的更新升級

調查發現,當前教師多集中參與學科輔導類課后服務,初中學校、郊區學校和普通學校的教師更多提供學科輔導類課后服務,語數外教師更是大量集中于此。我們要警惕將課后服務作為“變相補課”與“簡單自習”,要在參與領域上更新升級,讓教師可以發揮學科特長與各自潛力,更好地為學生核心素養的提升服務。第一,提高學科輔導類課后服務的針對性。學校需要明確學生參與學科輔導類課后服務的標準要求,組織優秀教師對學習有困難的學生進行課業答疑和輔導,鼓勵更多學生參與素質拓展類的課后服務。第二,提高學科輔導類課后服務的拓展性。大力發展學科拓展類課后服務,鼓勵教師在課后服務中立足本學科核心素養,加強課程整合與專題設計,突出生活情境與實踐導向,開展研究型、項目化、合作式學習。第三,加強體藝類課后服務的普惠性。體育競技類與藝術才藝類課后服務應當立足于強調入門、更多覆蓋,力圖讓更多的學生有機會接觸體藝資源,培養相關愛好特長。第四,強化生活技能類課后服務的必要性。要將生活技能類課后服務作為學校勞動教育課程體系的重要組成,充分利用學校和社會資源提供選擇多、課時短、用得上的課后服務,鼓勵學生每個學期至少上一門生活技能類課后服務。

(二)提供明確激勵:課后服務激勵機制的完善

針對當前課后服務激勵存在的不足,可以從以下方面完善:第一,明確教師的勞動報酬權。政府要明確課后服務的補貼標準和課時的計算方案,保障教師勞有所得。第二,拓寬激勵方式。可將課后服務納入教師績效考核,既考慮教師課后服務的勞動量,又考慮課后服務的質量,特別是學生的參與率和滿意度,在獎勵性績效上有所體現。在崗位晉升、職稱與骨干評比中,可以增加課后服務參與和創新方面的權重,鼓勵教師在課后服務領域多探索、出實效。第三,加強精準激勵。可以基于調查證據,對不同人群采取不同的激勵方式。如對于班主任與骨干教師等參與程度較高的群體,需要充分肯定其在現階段課后服務工作中的先鋒帶頭作用;對于從教15—20年的教師這一投入程度有待提升的群體,可以將提供高質量的課后服務納入骨干教師評選加以激勵。

(三)加強賦能增能:課后服務管理方式的優化

在教師參與率和投入度均較高的情況下,可以通過賦權增能進一步挖掘教師的潛力。一方面,要通過放權讓教師在課后服務中更有獲得感。在制定學校課后服務相關方案與計劃時應廣泛吸納教師的參與,聽取教師的意見。在具體實施過程中,需要尊重教師的自主權。如有學校會發布《課后服務項目課程認領書》,提倡有專業、有態度的教師積極認領。校內師資滿足不了時,學校采取外聘專業教師和家長義工任課[15],讓具備該類服務屬性和參與意愿的校外人員參與其中。另一方面,要加強課后服務相關培訓。既要重視分學科、分領域的課后服務培訓,增強教師專項課后服務的供給能力,又要重視關于課后服務課程開發、教學改進、師生溝通、科學評價等方面的培訓,提升教師對于課后服務的整體理解和實施能力。

(四)突出多元供給:教師課后服務壓力的紓解

紓解課后服務壓力,一方面需要切實推動教師的總體減負。政府要嚴控進入校園的社會專項任務和教師參與社會事務種類,減少各類督查檢查評比考核創建事項;學校要減少形式化檢查、評價與管理。另一方面,要加強課后服務的多元供給。其一,應廣泛吸納校外專業資源。發揮好少年宮、青少年活動中心等資源,聘用高校教師、退役運動員、專業教練員、非遺傳承人、志愿者等社會專業人員,切實拓寬課后服務的渠道。其二,應形成校外機構進入課后服務的準入、退出與評估制度,規范優質非學科類校外培訓機構[16]。其三,將課后服務作為家校社協同的重要議題,鼓勵關注學生課后服務的實際獲得與情感體驗,動員有時間、有特長、有意愿的家長深度參與學校課后服務,提升家長對于課后服務的理解、認同感和參與度。結合調研結果,對于郊區學校和普通學校,要加強精準幫扶。可以借助教師流動,打通學區內、集團的優勢師資,為其提供學科拓展類課后服務提供更多支持。對于初中學校,要給予精準指導。切實減輕初中學校和教師在升學方面的壓力,強調課后服務的長遠育人作用。

(五)加強信息技術賦能:為教師參與提供保障

政府和學校要加強課后服務的數字化轉型,這不僅可以減輕教師的課后服務管理負擔,還可以為教師高質量參與提供保障。一要優化課后服務的信息化管理。實現課后服務選課、繳費、組班、學生管理、評價等功能的線上化,讓教師從繁瑣的管理工作中解脫出來,也便于學校和教師更為靈活地提供和開展課后服務。二要加強課后服務信息的及時反饋。為教師及時反饋推送學生選擇的課后服務類型、熱門課程、各階段評價等大數據,幫助教師及時了解學生的需求和評價,改進自己的課后服務教育教學。三要加強課后服務資源庫的建設。政府要加強課后服務課程資源的研發與遴選整理,打造部分精品在線課后服務課程,不僅為教師開展高質量的課后服務提供支持,還讓那些參與度較高的教師可以“被看見”,發揮激勵作用。

參考文獻:

[1][16] 辛濤.立足供需改革破解課后服務難題[N].中國教育報,2021-12-03(02).

[2] 張偉平,付衛東等.中小學課后服務能促進教育公平嗎——基于東中西部6省(自治區)32個縣(區)調查數據的分析[J].中國電化教育,2021,(11):16-23.

[3] 馬健生,鄒維.“三點半現象”難題及其治理:基于學校多功能視角的分析[J].教育研究,2019,(4):118-125.

[4] 付衛東,郭三偉.“雙減”格局下的中小學課后服務:主要形勢與重點任務[J].河北師范大學學報(教育科學版),2022,24(1):68-76.

[5][13] 劉宇佳.小學生課后服務優化反思——基于W市中心城區小學的現實考察[J].基礎教育,2021,18(2):71-82.

[6] 民進網.嚴可仕委員:關于“雙減”后調動教師參與課后服務積極性的建議[DB/OL].https://www.fjmj.gov.cn/news/8162.html,2022-03-08.

[7] 雷曉慶.課后服務提質,要為教師排憂與賦能[N].中國教育報,2022-04-21(04).

[8] 代薇,謝靜等.賦權與增能:教師參與課后服務“減負增效”路徑研究[J].中國教育學刊,2022,(3):35-40.

[9] 北京市人民政府.“三點半”課后服務[DB/OL].http://www.beijing. gov.cn/zhengce/zwmc/202001/t20200114_1574970.html,2020-01-14.

[10] 馬瑩,曾慶偉.學校課后服務的功能窄化及其制度突圍[J].當代教育科學,2018,(11):60-64+79.

[11] 張冰,程天君.權宜性執行:學校課后服務的實踐邏輯[J].教育發展研究,2021,41(Z2):50-58.

[12] 李虹,李卓.學校課后托管中教師服務價值觀的影響要素及其作用機制研究——基于長春市“蓓蕾計劃”教師的調查[J].中國教育學刊,2021,(2):75-80.

[14] 李鎮西.“雙減”政策背景下,中小學教師負擔變化的調查結果及其分析[DB/OL].https://www.sohu.com/a/506184743_121124292,2021-12-07.

[15] 崔世峰.探索升級版課后服務:向課程管理要質量[J].中小學管理,2021,(5):43-44.

作者簡介:

李剛:講師,碩士生導師,研究方向為教育評價、教育政策。

李慧婷:在讀碩士,研究方向為教育評價。

辛濤:教授,博士生導師,研究方向為教育評價、心理測量。

張生:教授,博士生導師,研究方向為教育評價與大數據。

Teachers Participation in After-school Service Under the Background of “Double Reduction”: Current Situation and Improvement

—Evidence from 9741 Teachers from 131 Primary and Middle Schools in Beijing

Li Gang, Li Huiting, Xin Tao, Zhang Sheng

(Collaborative Innovation Center of Assessment for Basic Education Quality, Beijing Normal University, Beijing 100875)

Abstract: After-school service has become an important initiative to implement the “Double Reduction” policy, and teachersparticipation directly affects the supply of high-quality after-school service. A survey of 9,741 teachers from 131 primary and middle schools in Beijing finds that 91.61% of teachers participate in after-school service, and a majority of them are willing to participate and engage in specific work. Besides, significant differences in teachers participation, willingness and engagement are found between teachers from different types of schools or with different professional backgrounds, and teachers are in some dilemmas in terms of incentives, management and workload. There is a need to update and upgrade the areas of participation, improve incentive mechanisms, optimize management methods, effectively relieve pressure and enhance information technology empowerment.

Keywords: after-school service; willingness to participate; engagement

責任編輯:李雅瑄