教師作業設計改進:應然性與實然性互動的視角

王夢倩 王陸

摘要:從應然性和實然性兩個角度考察教師作業設計的觀念與實踐,有助于理解教師作業設計實踐及其發生機理。研究以一個作業設計主題跨區域教師研修活動為情境,采用基于探索性時序設計的混合研究方法,對教師作業設計資料進行分析。首先建立了包括知識觀、學生觀、學習觀、教師觀四個維度的教師作業設計應然性觀念體系,隨后以此為分析框架分析當前教師作業設計的實然性狀態,并發現教師作業設計的應然性觀念和實然性狀態之間存在著多重互動:對于作業設計的梯度分層、高階認知和多元感知特征,教師的應然性觀念和實然性狀態呈現出適度匹配;對于作業設計的知識拓展、知識整合、團隊協作特征,教師的應然性觀念和實然性狀態呈現出缺位匹配;對于作業設計的自主選擇特征,教師的應然性觀念和實然性狀態呈現出錯位失配。缺位匹配和錯位失配狀態反映了教師作業設計的薄弱環節,這為教師作業設計改進提供了聚焦方向:樹立“整合而非單一”的作業設計理念,通過作業引導學生在非正式學習中合作,給予學生選擇空間、培養學生選擇能力。

關鍵詞:作業設計;“雙減”;應然性;實然性;教師專業發展

中圖分類號:G434 文獻標識碼:A

本文系北京市社會科學基金決策咨詢項目“‘雙減背景下教師循證教研的集體效能研究”(項目編號:22JCB054)研究成果。

近年來,國家出臺的《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》與《關于加強義務教育學校作業管理的通知》兩個文件直指義務教育階段作業問題,旨在進一步深化義務教育階段作業改革,這對中小學教師的作業設計提出了新的要求。作業設計具有應然性和實然性雙重特征,二者不可混淆,正是二者之間的互動和博弈驅動著作業設計的革新與發展。然而,目前鮮有研究考察教師作業設計的應然性觀念和實然性狀態之間的關系,這一問題的解答將有助于理解教師作業設計實踐及其發生機理,為教師作業設計改進和義務教育階段作業改革提供方向。研究以“如何做好作業設計”主題跨區域教師網絡研修活動為研究情境,以76位小學教師的作業設計為研究資料,采用基于探索性時序設計的混合研究方法分析教師作業設計的應然性觀念和實然性狀態,進而將二者進行比較分析,以揭示教師作業設計應然性與實然性的多重互動狀態,以期對推動作業設計的應然性與實然性向適度匹配的良性互動狀態發展。

一、應然性與實然性:作業設計研究的兩種視角

應然性與實然性本是一個哲學問題,源于理性主義和經驗主義兩種哲學傳統對于價值與事實的認識論問題[1]。應然性是指事物基于自身的性質、范疇和規律所應該達到的狀態,具有一定的價值性和理想性;實然性是指事物在真實的世界之中所存在的真實和實際樣態,具有一定的經驗性和實用性[2]。應然性與實然性之間是相互對立、相互統一的關系,通俗來講,即主觀愿望和客觀實際之間的區別。作業設計是教師主導的對作業所涉及的學習活動進行設計的動態過程,具有應然性和實然性雙重表現。作業設計的應然性是指作業設計應該是什么樣的存在狀態,反映了教師對作業所涉及的對象和過程要素的認識、態度和理念。作業設計的實然性是指作業設計實際是什么樣的存在狀態,其本質是客觀的,屬于事實領域。教師的作業設計是教師的應然性觀念和實然性狀態之間互動和博弈的過程,不滿足于“是如此”,而要創造“應如此”[3],正是這種張力推動著教師作業設計不斷優化和發展。

關于作業設計的應然性,學界對作業設計的理論問題進行了積極探討,如“大作業觀”強調以大視域、大取向、大設計、大實踐與大評價來豐富與拓展作業的內涵與功能[4];“大概念”從思想性和技術性層面指導了單元作業設計實踐[5];也有學者基于生態給養理論提出生態化作業設計的思路[6]。關于作業設計的實然性,已有學者對教師作業設計的實踐樣態進行了大規模調查,如王月芬等人基于30000份作業數據分析了上海市小學和中學階段各學科的作業設計特點[7];王小明調研了學生視角下的語文、數學學科家庭作業類型、作業時間和學生對作業的主觀感受[8];寧本濤等人調研了“雙減”政策實施后教師對于作業減負政策的真實感受與處境[9]。然而,國家政策、教育理論和專家經驗對于作業設計的應然導向并不等同于教師群體內心認同并愿意付諸實踐的應然觀念,目前鮮有研究從教師群體出發自下而上地將教師作業設計的應然性觀念與實然性狀態進行銜接,本研究旨在兼顧作業設計的應然性與實然性雙重視角,考察二者之間的多重互動關系。

二、作業設計的應然性觀念

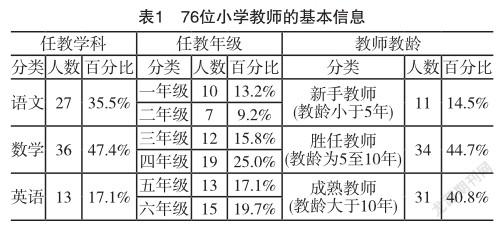

本研究中每位教師的作業設計包括作業設計思考和作業設計本體各一份,76位小學教師的基本信息如表1所示,教師任教學科、任教年級和教齡的比例分布合理,研究對象具有較高的代表性。

本研究首先通過開放性編碼及類屬分析的方式分析76位教師作業設計思考的文本資料,提煉教師作業設計的應然性觀念,發現教師作業設計的應然性觀念體現在知識觀、學生觀、學習觀和教師觀四個類屬,這四個類屬的屬性、維度和參考點數量如表2所示,其中參考點是指某一類屬或維度在原始資料中出現之處,參考點數量是某一維度或類屬在原始資料中出現的頻次,反映了教師各類應然性觀念的強度。接下來將結合原始資料和相關文獻作具體闡釋。

(一)知識觀:知識邊界與知識跨度的多重博弈

知識觀是人對知識的看法和認識[10]。教師作業設計的知識觀表現為教師對于作業所涉及的知識邊界和知識跨度的認識。

1.知識邊界:“聚焦教材”與“超越教材”之間

“聚焦教材”和“超越教材”這兩個來自教師的本土概念體現了教師對作業知識邊界的兩種認識傾向。多數教師認同“聚焦教材”,他們將教材知識作為作業的知識邊界,將作業的功能定位為“服務課堂”,“應緊密圍繞教學知識”“對應教材內容和目標”“圍繞教學重難點和核心問題”,引導學生鞏固已學、預習將學。“聚焦教材”這一知識觀使得作業中的知識具有公共性、統一性、權威性、外顯性特征。少數教師提及“超越教材”,他們認同將作業的知識邊界拓展至教材之外,將作業的功能定位為“拓展課堂”,認為作業設計不應“拘于書本”,教師設計作業時應“從課本中跳躍出來”“避免封閉性”,使作業“校內走向校外”“課內延伸課外”“拓展學習空間”“走向現實生活”“探索未學知識”“擴展知識視野”。“超越教材”這一知識觀使得作業中的知識特征具有個人性、情境性、緘默性和具身性特征。

2.知識跨度:缺乏跨學段、跨學科作業設計意識

作業設計的知識跨度體現在作業的知識要素在學段和學科層面的多重整合。學段整合是指教師依據學科特點整合多個年級、學段的學科知識要素設計作業。學科大概念居于學科概念的中心地位,代表了一門學科課程目標或學科核心素養的要求,學科大概念具有跨越學段的特征,圍繞大概念的作業設計使得知識在學段上具有銜接性和繼承性[11]。學科整合是指教師抽取多個學科的關鍵概念和知識要素整合設計作業。多學科作業體現出一種復合型的知識結構,指向培養學生的綜合能力。但是,對教師作業設計思考文本的分析發現,僅個別教師提及應整合學段知識要素設計作業,如一位數學老師提到作業設計應有意識地滲透數形結合、抽象歸納、分類等數學學科大概念;僅個別教師提及應整合學科知識設計作業,如一位英語老師反思“我可以將英語和數學整合,通過數學加減法運算練習英文口語表達;將英語和科學整合,設計制作植物名片的作業”。總體而言,跨學段和跨學科作業設計在教師的觀念層面仍較為空缺。

(二)學生觀:尊重學生差異化能力和主體性地位

學生觀是指教育者對學生的某種理解、認識和評價[12]。教師作業設計的學生觀表現為教師如何看待學生能力的差異性和學生地位的主體性。

1.學生能力:識別差異,分層對待

幾乎所有教師都認識到學生學業能力的差異性,“后進生”“學困生”“中等生”“優等生”“學有余力的學生”“好學生”等標簽是教師根據學業能力水平給學生的分層標注。教師認為對于不同學業能力的學生,在作業完成時間、作業難度、作業數量等方面應該給予不同的要求,如一位教師所言“對低層次的學生:低起點、補臺階、拉著走、多鼓勵;對中層次的學生:有變化、多思考、小步走、多反饋;對高層次的學生:多變化、有綜合、主動走、促能力”。教師分層作業設計的思路呈現出兩種方式。一種是設置具有難度層次的多種題型,如必做題和選做題、多種星級題目,必做題和低星級題目起到鞏固知識的作用,所有學生都要求完成;選做題和高星級題目為拓展、突破型作業,適合優等生拔高的需求。另一種思路是設置具有開放性答案的彈性作業,“一題多解也是一種分層作業”,例如一位語文教師在實踐性作業中的要求是“對好學生要求不僅能細致觀察,具體描寫,還要表達出一定的喜愛之情;對中等學生,要求細致觀察、條理清晰、描寫較具體;對差生要求仔細觀察,能比較有條理地抓住主要特點,寫一段話就可以了”。

2.學生地位:讓學生成為作業的“主人”

大多數教師都提及作業設計應尊重學生的主體性地位,“讓學生成為作業的真正主人”。教師尊重學生的主體性首先體現在教師給予學生對作業的自主選擇權。一方面,學生可以根據自己的學業能力選擇難度適宜的作業,教師在作業設計上“上不封頂下保底,定內容不定人數,讓不同層次學生在‘跳一跳的過程中各有所得”。另一方面,學生可以根據自己的興趣愛好選擇自己喜歡的作業,例如教師設計“自助餐”式、“九宮格”式、“作業超市”式作業;此外,學生還可以自主設計作業題目,在換位思考的過程中加深對知識的理解。教師尊重學生的主體性其次體現在教師努力激發調動學生完成作業的主動性。例如,變換作業的形式,融入游戲等學生喜聞樂見的元素,增加作業的趣味性,讓學生保持對作業的新鮮感,喚起學生作業過程中的情感體驗,進而激發學生的求知欲、好奇心和競爭性。教師尊重學生的主體性再次體現在教師重視并鼓勵學生作業所反映出的個性化特征,“一刀切作業不利于學生個性發展”,“每一份作業都顯示著不同的個性,每一次作業都能讓學生個性飛揚”,教師應把作業看作了解學生的渠道,鼓勵學生“有自己的想法”“打破思維定勢”。

(三)學習觀:多維目標與獨立實踐

作業本質上是學生自主學習的過程,是達成課程目標的一種學習活動[13]。教師作業設計的學習觀表現為教師對于學生作業的學習目標和學習方式的認識。

1.學習目標:知識鞏固為主,形成能力和培養習慣為輔

教師往往采用“熟記”“認識”“掌握”“了解”“理解”“運用”等動詞來描述作業目標,這些動詞屬于布盧姆教育目標分類中理解、識記、應用等較為低階的認知層級,起到鞏固課堂教學知識的作用。其次,教師對于作業目標的描述指向形成能力。對于數學學科來說,教師主要提及要培養學生用抽象能力、空間觀念等數學的眼光觀察世界;用運算能力、推理能力等數學的思維思考現實世界;用應用意識等數學的語言表達現實世界。對于語文學科來說,教師主要提及了交流溝通、寫作能力等語言運用能力以及聯想、分析、歸納等思維能力。對于英語學科來說,教師主要提及了聽、說、讀、寫等方面的語言能力,對不同中外文化的理解和對優秀文化的鑒賞等方面的文化意識,以及綜合性的動手操作能力、問題解決能力、知識遷移應用能力。再次,作業的目標還指向培養習慣,例如熱愛學習、善于觀察、勞動實踐、時間管理、嚴謹認真、克服困難等。

2.學習方式:關注多元感知,缺少團隊協作

許多老師都認為應該將作業嵌入在具體的生活情境中,讓學生在觀察、操作和體驗的過程中通過“做中學”鞏固、理解和應用知識,這種實踐性過程關注學生的多元感知,通過“說”的作業(如英語趣配音)、“畫”的作業(如思維導圖、數學小報)、“做”的作業(如PPT制作、手工)等調動學生的視覺、嗅覺、聽覺、觸覺等多種感官。但是僅少數教師提及了協作性作業,反映了教師更大程度上將作業視為一種學生獨立完成的學習活動,教師缺乏有意識地設計需要多人分工合作完成的、工作量較大、較為長周期的協作性作業,如課文表演、創編故事、策劃活動等,以及較少組織小組或班級內學生分享交流作業的進展和成果。

(四)教師觀:自我認識與多重角色

教師作業設計的教師觀是指教師對作業設計和實施過程中的自身角色及其作用的認識,資料分析發現教師在不同程度上認同自己是作業的設計者、評價者、指導者和改進者。

1.設計者:精挑細選、自編自創

較多教師認識到自己的設計者角色,用“敢于創新,博采眾長”“原創設計”等詞匯來描述作業設計,把作業設計看作是一種創造性活動,認同應避免作業布置的隨意性、單一化、重復性。這些教師一方面注重積累作業設計的素材,如從教材、習題冊、學生自創作業中精選優質作業;另一方面,注重自編自創作業,如將教材中的封閉題改編為開放題,將教材知識和生活情境結合變換方式設計作業等。教師認同應在分析作業目標、作業難度、學生學情的基礎上,將精挑細選作業和自編自創作業相結合,以實現作業的高質量設計。

2.評價者:全面評價,多元評價

較多教師認識到自己的評價者角色,認同作業評價應具有全面性和多元性。全面性首先體現在學生的全面性,即教師所說的“全批全改”“有布置必批改”;同時,全面性體現在作業的全面性,不僅包括對作業正確率的評價,還應包括對作業態度等方面的評價,如評價學生作業的書寫質量,警惕“冷落學困生”,不要“忽略學生成績以外的進步”。作業評價的多元性一方面體現在作業評價形式的多元,例如分數評價、等級評價適用于客觀題形式的作業;量規評價、質性評語評價適用于開放性作業;口頭評價適用于表現型作業;也可輔以“五角星評比”“笑臉夸進步”“印章圖案”等符號評價。另一方面,作業評價的多元性體現在作業評價主體的多元,以教師評價為主,對于開放性較強的作業,學生、家長輔助參與評價;此外,學生自我評價可以培養學生的自我反思和責任意識。

3.指導者:過程指導,結果指導

僅少數教師認識到自己的指導者角色,這些教師認為對學生作業的指導應貫穿作業設計、實施和評價的整個過程。在作業布置之前,教師應在課堂上明確作業要求,提示作業疑難,提供作業的支架性材料,引導學生“自學、合作學和延伸學”,避免“受教材所限”所導致的無法發散思維。在作業過程中,尤其是在學生完成長周期作業的過程中,教師認為可以利用課堂時間讓學生階段性分享匯報作業進展,以便教師對學生的作業過程進行監督、檢驗和針對性指導。在作業完成后,教師的評價同時應具有指導性,不僅是“找錯批評”,還應該引導學生理解作業意圖、分析和反思評價、總結解決方案,對重點題和易錯題進行針對性講解以及對后進生進行精準輔導。

4.改進者:優化教學,改進作業

有效作業的設計與實施是教師專業成長的過程,但僅有少數教師意識到自己是自身專業發展的改進者。在對學生作業完成情況分析和歸因的過程中,教師能夠磨礪專業技能、增長專業知識。一方面,教師通過作業分析來診斷課堂教學的效果,檢驗教學目標是否達成,以便在以后的教學中有意識、有針對性地優化教學策略;另一方面,教師通過對學生作業中的易錯點進行分析和記錄,在“指導和批改作業的過程中生成新作業”,進一步提高作業質量。

三、作業設計的實然性狀態

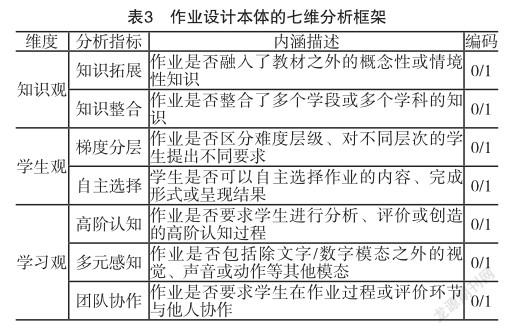

通過對教師作業設計應然性觀念的分析,可以發現教師作業設計的知識觀、學生觀和學習觀反映了教師對于作業過程中的知識要素、學生對象、學習過程的認識和觀念,這些與作業設計實踐具有直接聯系;而教師作業設計的教師觀更關注于教師對自身的認識,對作業設計實踐具有調節作用,作業設計的教師觀與作業設計實踐之間是一種間接關系。因此,本研究從教師作業設計的知識觀、學生觀和學習觀三個維度構建了如表3所示的作業設計本體分析框架,并據此對76位教師的作業設計本體進行了編碼分析,在經過一致性檢驗后,量化了作業設計實然性狀態的七維特征各自存在的比例,并采用認知網絡分析方法刻畫了作業設計七維特征之間的共現與關聯特征。

(一)知識拓展與知識整合力度尚顯不足

知識觀維度包括知識拓展和知識整合兩個指標,僅44.7%的作業具有知識拓展特征,反映了更多教師將作業的知識邊界設定在教材之內,沒有融入教材之外的概念性或情境性知識,沒有將作業延伸拓展到課外學習空間,缺乏與現實生活情境的有效銜接。僅48.7%的作業呈現出知識整合特征,且這部分作業主要是將單科學科知識和美術繪畫進行整合,缺少實質性的語數英學科整合和STEM學科整合,這反映了更多教師的作業設計聚焦于單一學段、單一學科的知識,缺乏跨學段、跨學科作業設計實踐。總體而言,教師作業設計的實然狀態呈現出知識拓展和知識整合的力度尚顯不足。

(二)關注作業梯度分層,教師把控主體地位

學生觀維度包括梯度分層和自主選擇兩個指標,55.3%的作業具有梯度分層特征,反映了更多教師落實了識別學生差異、分層設計作業的理念,將作業區分為不同難度層級,對不同層次的學生提出不同要求;但僅有43.4%的作業具有自主選擇的特征,這反映了更多教師仍然把控著作業布置的主體地位,沒有將作業的自主選擇權讓渡給學生,學生更多是對作業的內容、完成形式或呈現結果的被動接受,而無法進行自主選擇。

(三)重視高階認知與多元感知,但忽視團隊協作

學習觀包括高階認知、多元感知和團隊協作三個指標,55.6%的作業具有高階認知的特點,反映了更多教師的作業設計涉及分析、評價或創造層次的高階認知目標;63.2%的作業具有多元感知的特點,反映了大多數教師的作業設計調用了除文字/數字模態之外的視覺、聲音或動作等其他模態感知;但僅有18.4%的作業具有團隊協作特征,反映了絕大多數教師將作業設定為學生獨立完成的任務,不要求學生在作業過程或評價環節與他人協作。

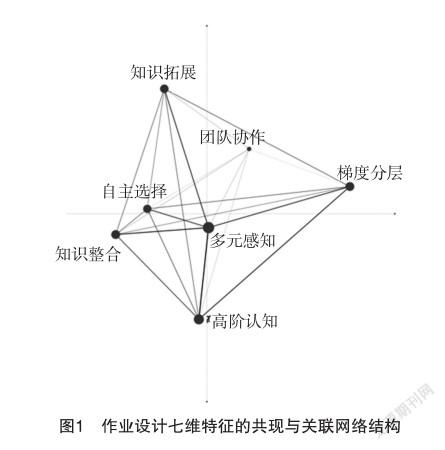

(四)實踐型作業整合多維特征

教師作業設計七維特征的共現與關聯網絡結構如圖1所示,這一結構中呈現出一個強關聯子結構,該子結構以多元感知為中心,多元感知連接著知識整合、知識拓展、梯度分層、自主選擇和高階認知,這一結構反映出調動了學生多元感知的實踐型作業整合了多維特征,在更大程度上整合了跨學段、跨學科的知識要素,拓展至教材之外的相關概念和生活情境,設置難度梯度以適應不同層次學生,并給予學生自主選擇作業的權利,指向培養學生的高階認知能力。

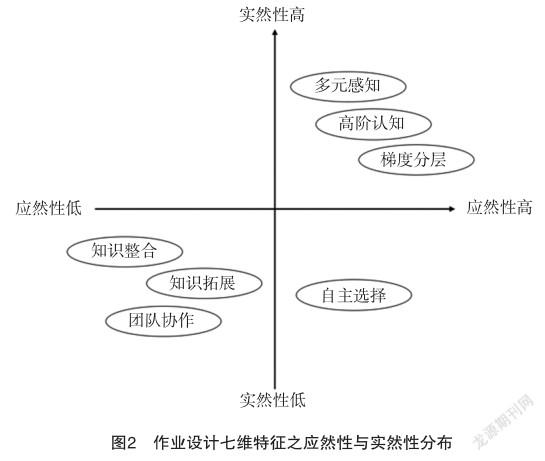

四、應然性與實然性的多重互動

教師作業設計應然性觀念的參考點數量反映了教師對某一觀念的認同程度,而教師作業設計實然性狀態的存在百分比則反映了某一維度作業設計特征的普遍程度,將作業設計七維特征的應然性與實然性的相對水平進行可視化,如圖2所示,可以發現作業設計的七維特征分布在第一、三、四象限中,反映了作業設計應然性與實然性互動的三種典型狀態。

對于作業設計的多元感知、高階認知和梯度分層特征,教師應然性觀念的參考點數量均多于200,高于七維特征的平均水平,同時教師實然性狀態的存在百分比均高于50%,整體呈現出“應然性高-實然性高”的特點,反映了作業設計應然性與實然性的適度匹配;對于作業設計的知識整合、知識拓展和團隊協作特征,教師應然性觀念的參考點數量均少于100,低于七維特征的平均水平,教師實然性狀態的存在百分比也低于50%,整體呈現出“應然性低-實然性低”的特點,反映了作業設計應然性與實然性的缺位匹配;對于作業設計的自主選擇特征,教師應然性觀念的參考點數量多于200,但是教師實然性狀態的存在百分比低于50%,整體呈現“應然性高-實然性低”的特點,反映了作業設計應然性與實然性的錯位失配。

(一)適度匹配:“導向的”應然性觀念指導實踐

教師對于作業設計的梯度分層、高階認知和多元感知特征具有較高的認同,正是這種高強度應然性觀念的“導向”作用使得這三維特征在實然性層面有著較好的落實,實現了作業設計應然性與實然性之間的適度匹配。這種良性的互動狀態之所以能夠實現,可以歸因于作業設計的梯度分層、高階認知和多元感知在實踐落地中具有相適應的現實基礎。對于梯度分層,學生能力的差異性是每位教師所經歷體驗的且無法回避的教育現實,也有研究從哲學、心理學和教育學層面論證了學生差異的客觀事實[14],分層作業可以兼顧不同層次學生的學習需求,有助于解決教師所面臨的教學困境。對于高階認知,在基礎教育課程改革背景下,各學科課程標準中核心素養內涵的明確表述對于教師作業設計具有導向作用[15],引導教師在知識鞏固的基礎上,設計分析、評價、創造等高階認知目標的作業,指向學生的能力培養。對于多元感知,創新作業類型方式是國家作業政策的明確導向,由文字、數字模態為主的書面型作業到多元感知的實踐型作業,這種轉換反映的是作業形式上的變革和進步,相對于作業知識觀層面的本質變革,作業形式上的變革對于教師來說難度更低,更易接受和實踐。

(二)缺位匹配:“缺位的”應然性觀念導向乏力

教師對于作業設計的知識拓展、知識整合、團隊協作在應然性觀念層面認識不足,這種“缺位的”應然性觀念難以發揮導向作用,使得這三維特征在實然性層面難以彰顯,反映了作業設計的應然性與實然性之間的缺位匹配。這種不良的互動狀態使得作業設計被窄化為課內知識鞏固,被固化為個人獨立作業,其存在也有著相應的歷史背景和現實基礎。“作業即教學即鞏固”的思想自16世紀夸美紐斯發端到19世紀凱洛夫發展,對我國的作業設計和實施產生了深遠的影響[16],在當今的學校教育中仍是主流,這一思想的主導地位使得作業的知識拓展功能在應然性和實然性層面都面臨困難。對于知識整合,整合多學段和多學科知識要素的作業設計對學科教師的學科素養和專業能力都提出了更高的要求。教師要么同時具備多學科素養,能夠將兩個或兩個以上學科中的觀點和思維方式整合起來設計作業內容;要么建立多個學科教師之間的有效聯動和協同,為統籌設計作業提供平臺。對于團隊協作,我國傳統作業觀普遍都將作業定義為學生獨立完成的任務[17],同時由于當前國內高利害考試的評價方式仍尚未涉及對團隊協作能力的考核,所以協作性作業在實踐層面的落地仍然缺乏支持。

(三)錯位失配:“空洞的”應然性觀念與實踐脫節

教師對于作業設計的自主選擇在應然性觀念層面有著較高的認同,但是在實然性層面卻沒有較好的落地,“自主選擇”的應然性觀念在實然性狀態中被消解,因此顯得“空洞”,理念與實踐分化脫節,作業設計的應然性與實然性之間呈現出錯位失配。這種不良的互動狀態反映了教師所面臨的兩難困境:一方面,教師雖然在應然性觀念上認同學生的主體性地位,但由于當今教育評價的指揮棒作用,教師不得不更加注重作業的外在價值——通過教師主導的、強制的、布置的知識訓練而提高學生的考試成績;而忽視作業的內在價值——尊重學生的內心選擇,培育全面而有個性的人。

五、應然性與實然性互動視角下教師作業設計的改進方向

本研究區別分析了教師作業設計的應然性觀念和實然性狀態,并將二者進行比較,揭示了教師作業設計的薄弱環節——對于作業設計的知識拓展、知識整合、團隊協作特征,教師的應然性觀念和實然性狀態呈現出缺位匹配;對于作業設計的自主選擇特征,教師的應然性觀念和實然性狀態呈現出錯位失配。這些薄弱環節為教師作業設計改進提供了聚焦方向。

(一)教師應樹立“整合而非單一”的作業設計理念

本研究發現教師對于作業設計的知識拓展、知識整合觀念缺位且實踐不足,因此未來教師應進一步樹立“整合而非單一”的作業設計理念,關注作業中的跨學科知識整合,作業內容與日常生活的整合,作業的鞏固知識、形成能力與培養習慣多重目標的整合。學校應加強學科組和年級組教師之間的研修交流互動,引導教師在把握學科本質的基礎上,建立學科內部、學科之間的知識聯系,并加強作業與學生真實生活、社會發展熱點之間的關聯。

(二)教師應通過作業引導學生在非正式學習中合作

本研究發現教師對于作業的團隊協作功能觀念缺位且實踐不足,這啟示教師應通過作業設計引導學生在非正式學習中開展合作。當前合作學習作為一種教學策略,在中小學主要應用于課堂教學。然而,由于課堂教學的時空限制以及課堂作為正式學習環境所具備的“表演性”限制[18],課堂合作學習活動質量普遍較低,嚴重缺乏深層級的知識建構[19]。教師應加強協作性作業設計,通過作業引導學生在非正式學習中合作,特別是引導學生在課后服務時間利用學校非正式學習空間開展合作學習[20],這將有利于學生在更真實自然的合作學習過程中培養溝通交流的社會情感能力。

(三)教師應給予學生選擇空間,培養學生選擇能力

本研究發現教師在理念層面普遍認同“讓學生成為作業的真正主人”,但在實踐層面教師仍把控著作業布置的主體地位,這啟示教師應更有技巧地平衡二者之間的矛盾。“雙減”政策強調“鼓勵布置分層、彈性和個性化作業”,其關鍵在于教師應給予學生選擇的空間和作業自主權。例如,通過作業難度縱向分層,讓學生選擇適合自己能力的作業;通過作業主題、形式等橫向分類,讓學生選擇符合自己興趣的作業;在課程標準范圍內引導學生自主選題完成作業,培養學生提出問題、分析問題、解決問題的綜合能力。同時,教師應引導學生認識選擇性作業的意義,不是為了少做作業或者獲取短期內更好的成績,而是讓作業與學生的興趣、能力等更匹配,在完成有難度的作業過程中實現個人的持續進步。

參考文獻:

[1] 崔希福.應然與實然之辨——理性主義和經驗主義[J].學術交流,2002(3):4-8.

[2] 劉志軍,徐彬.教育評價:應然性與實然性的博弈及超越[J].教育研究,2019,40(5):10-17.

[3] 魯潔.實然與應然兩重性:教育學的一種人性假設[J].華東師范大學學報(教育科學版),1998(4):1-8.

[4] 謝翌,楊志平.大作業觀:主要內涵與實踐路徑[J].課程 教材 教法,2022,42(1):10-17.

[5][11] 李學書,胡軍.大概念單元作業及其方案的設計與反思[J].課程·教材·教法,2021,41(10):72-78.

[6] 張黎.“雙減”背景下的作業生態化設計研究[J].當代教育科學,2022(4):61-71.

[7] 王月芬,張新宇.透析作業:基于30000份數據的研究[M].上海:華東師范大學出版社,2014.169.

[8] 王小明,文劍冰等.初中生眼中的家庭作業的調查[J].全球教育展望,2016,45(10):21-28.

[9] 寧本濤,楊柳.中小學生“作業減負”政策實施成效及協同機制分析——基于全國30個省(市、區)137個地級市的調查[J].中國電化教育,2022,(1):9-16+23.

[10] 陳嘉明.知識與確證——當代知識論引論[M].上海人民出版社,2013.1.

[12] 劉弋貝.學生觀問題的再認識[J].東北師大學報(哲學社會科學版),2014,(4):252-254.

[13][16][17] 王月芬.重構作業:課程視域下的單元作業[M].北京:教育科學出版社, 2021.

[14] 孫歡歡.教育公平視域下的分層作業及其實施[J].教育理論與實踐,2013,33(7):61-64.

[15] 李學書.如何基于課程標準設計作業:從命題走向指導框架[J].復旦教育論壇,2014,12(6):22-27+49.

[18] 王遠庸.教學不是盛裝表演[J].人民教育,2017,(22):29-30.

[19] 張冬梅,王陸.認知沖突管理對合作學習質量的影響研究[J].中國電化教育,2021,(9):131-136.

[20] 陳向東,許山杉等.從課堂到草坪——校園學習空間連續體的建構[J].中國電化教育,2010,(11):1-6.

作者簡介:

王夢倩:師資博士后,研究方向為學習分析、數字素養與教師專業發展。

王陸:教授,博士生導師,研究方向為教育大數據與智能學習支持環境。

Improvement of Teachers Homework Design: From the Perspective of Interaction Between Subjective Opinions and Objective Facts

Wang Mengqian, Wang Lu

(College of Education, Capital Normal University, Beijing 100048)

Abstract: Examining the teachers subjective opinions and objective states about homework design is conducive to understanding teachers homework design practice and its occurrence mechanism. Based on a cross-regional teacher training activity with the theme of homework design, this study adopted the exploratory-sequential-design mixed research method to analyze teachers homework design data. First, teachers subjective opinion system of homework design was established, including four dimensions: knowledge, students, learning, and teachers; then this system was used as the analysis framework to analyze the objective states of teachershomework design and found multiple types of interaction existed between teachers subjective opinions and objective states. For the stratification, high-order cognition, and multimodal perception of homework design, teachers subjective opinions and objective states were both at a high level and thus matched. For the knowledge expansion, knowledge integration, and teamwork of homework design, teachers subjective opinions and objective states were both at a low level and thus matched. For the independent choice characteristics of homework design, teachers subjective opinions are at a high level while objective states are at a low level, thus not matched. The low-low matched and high-low mismatched states reflected the weak point of teachers homework design, which provides focus directions for improving teachers homework design: establishing the “integrative rather than single” subjective opinion about homework design, guiding students to cooperate in informal learning through homework, providing students with choice space, and cultivating their choice ability.

Keywords: homework design; “Double Reduction”; subjective opinions; objective states; teacher professional development

責任編輯:宋靈青