小微濕地激活自然生命

陳世康

梁平區位于重慶市東北腹地,地處長江干流與嘉陵江支流渠河的分水嶺上,幅員面積1892km2,擁有“三山五嶺、兩槽一壩,丘陵起伏,六水外流”的自然景觀和山、丘、壩鑲嵌組合的特殊地貌。梁平境內沒有大江大河,是長江一級支流龍溪河的發源地,分布有78座人工湖泊(水庫)、80萬畝稻田濕地和若干溝、塘、渠、堰、井、泉、溪等小微濕地組成的丘區鄉村濕地體系,讓梁平成了川渝地區重要的生態廊道。(圖1)。

一、濕地的破壞狀況及歷史成因

上世紀80年代至90年代末,由于傳統農業、漁業、礦業、造紙業和城鎮小工業的快速發展,生活污水、工業排放、農業面源、畜禽養殖等各類點源和面源的污染疊加,致使生態環境呈惡化趨勢(表1)。主要表現在:(1)濕地保護體系不完善。濕地保護體系尚未形成,僅有國家濕地公園、飲用水水源保護區兩種保護形式,濕地保護率處在較低水平。城市建設、農業耕種和畜禽養殖等人類活動,讓濕地生態系統受到不同程度的損害。(2)河岸、河道硬化導致濕地功能退化。因城鄉建設、工業發展等導致濕地空間被擠占,部分河岸無植被覆蓋,濕地面積萎縮和功能退化。(3)外來物種入侵,生物多樣性降低。濕地受鳳眼蓮、喜旱蓮子草、粉綠狐尾藻、福壽螺等外來物種的入侵,嚴重威脅到濕地生態系統的健康。(4)濕地水資源遭到破壞。受未處理或處理不完全的生活污水和生活垃圾污染,河道畜禽養殖和河岸、庫岸農作物面源污染,導致河湖水質下降(圖2、圖3)。

二、濕地治理的頂層設計與功能重塑

黨的十八大以來,梁平區高度重視生態文明建設,創新性提出“全域治水·濕地潤城”的理念,編制出臺《重慶市梁平區實施小微濕地保護與合理利用示范建設三年行動計劃(2020—2022年)》《重慶市梁平區濕地保護與合理利用總體規劃(2020—2025年)》,頒布了《重慶市梁平區濕地管理辦法》《重慶梁平雙桂湖國家濕地公園管理辦法》等制度。組建由中國工程院楊志峰院士領銜、國家濕地科學專家委員會委員、國內多所重點大學教授等組成的濕地保護專家委員會;建立北京師范大學環境學院國家重點實驗室梁平實驗基地、重慶大學長江上游鄉村濕地研究中心,開展明月山、明月江及龍溪河流域森林濕地生物多樣性研究,為主動融入成渝雙城經濟圈、建設濕地生態連綿帶提供高起點、多元化的智力支撐。全面開展生態治理修復和全域水環境綜合整治試點,強化鄉村雨洪管理、污染控制、水源涵養等生態濕地功能,大力實施雙桂湖環湖小微濕地群落、鄉村林團濕地群落、山地梯塘群落修復,營建多樣生物生境,構建山水田園城市和諧共生的小微濕地生命共同體。

濕地生態修復不僅為區域發展植入生態和綠色基因,也為生態旅游、有機產業、民宿康養、自然教育等新興產業注入綠色動能。不僅發揮了碳中和、調節局地氣候、滿足鄉村水源涵養的多重功能,還豐富了生物多樣性,保障了水生態安全,為鄉村小微濕地生態系統保護與恢復提供了經驗和示范,促進了生態產業的快速發展。雙桂湖游客由2017年的22萬人發展到了今天的200多萬人,旅游收入由68萬增至430萬元,帶動周邊餐飲、住宿等服務業增收1.5億元。雙桂湖入選了重慶市最佳夜游線路、明月山百里竹海濕地民宿群回歸旅游線路入選全國精品旅游線路。

(圖4)。

三、小微濕地修復重建與模式再造

1. 三大生態范例凸顯田園城市風情

濕地連綿體點睛城市風韻。基于國際上最新的河流連續體、河流-濕地復合體理論,梁平首次提出城市濕地連綿體概念,依托牛頭寨、品字山等自然山水脈絡匯集形成山地水源地,以雙桂湖為核心水體,由河溪溝渠串起生態蓄水植被系統、各類濕地 (庫塘濕地、河流濕地、稻田濕地)系統等,形成相互貫通、連綿成片的濕地生態體系,通過溪流濕地、城市小微濕地、城市水敏性結構、立體山坪塘的系統重塑,讓濕地融入城市,成為局地氣候調節、污染凈化、生物多樣性保育的城市點睛之筆(圖5)。

雙桂湖修復治理擦亮城市之眼。遵循“人的命脈在田,田的命脈在水,水的命脈在山,山的命脈在土,土的命脈在樹”的生態邏輯,構建“山水林田湖草”生命共同體。護山:對赤牛城、品字山等山體進行嚴格保護,對自然狀態不完整、已遭破壞的山體按照“山地修復、山地修補、植物混交、滿山串聯”原則,采取生態固土、植被補植等措施形成生態護坡和臺地花園,對裸露山體進行生境營造和森林修補,提高山體水源涵養和植被動物承載能力。理水:綜合運用“滲、滯、蓄、凈、用、排”等措施構建城市海綿系統,完善污水收集管網建設,開展水生態環境綜合整治,保障飲用水源地水質安全。營林:采用人工造林、封山育林、林相改造等措施,保護原生植物,留足自然恢復時間,強化生物多樣性保護,提高植被覆蓋率,形成穩定的植被群落和生態格局。疏田:加強土壤空間布局管控,防范建設活動新增土壤污染、地下水污染,加強化肥、農藥等污染源控制及治理,鼓勵使用綠色有機肥料,讓土壤、地下水恢復到自然循環狀態,提高育林育草、生態豐產和自我修復能力。清湖:采用清理湖底、生態防滲、駁岸修復和凈化湖水等水環境治理與生態修復措施,恢復雙桂湖等濕地積蓄雨水、農田灌溉、保護生物多樣性的功能,提升湖泊生態價值。豐草:嚴格保護原生草地,防止受到建設和人為活動破壞,以鄉土草種為主,適地適草,退耕還草(圖6、圖7)。

四大濕地群落構筑環湖屏障。環湖生態屏障由湖岸多帶多功能梯塘小微濕地群、湖岸多維小微濕地群、竹林小微濕地群、湖岸濕地農業小微濕地群組成(圖8)。湖岸多帶多功能梯塘小微濕地群以稻田濕地形式呈現,利用緩坡水岸對原有水田進行分割,用田埂銜接,塘基以自生草本植物為主,塘內種植具有經濟價值的水生蔬菜和作物,為水鳥和各類水生昆蟲營造良好的棲息生境(圖9、圖10);湖岸多維小微濕地群位于梁山草甸景區,以泡泡濕地、雨水濕地、丘坡濕草甸等形態呈現,通過塑造雨水濕地、生物溝、青蛙塘、蜻蜓塘等小微濕地,讓旱溪、深水塘、淺水塘、梯級塘、生物溝、生物洼地等水體結構相互連通,豐富生境種類,提升生物多樣性;竹林小微濕地群針對竹林生態效益低下、郁閉度過高等問題,在竹林內部開林窗,增加竹林內部光照,林窗內通過儲水塘改善小微氣候,提升環境空間異質性,增加竹林生物多樣性(圖11);湖岸濕地農業小微濕地群為稻作農耕區,利用生態移民后的院落遺址和原有地形,形成獨具特色的風情半島和沼澤水灣(圖13)。

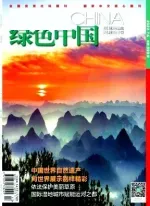

2. 四大濕地模式再現詩意鄉村

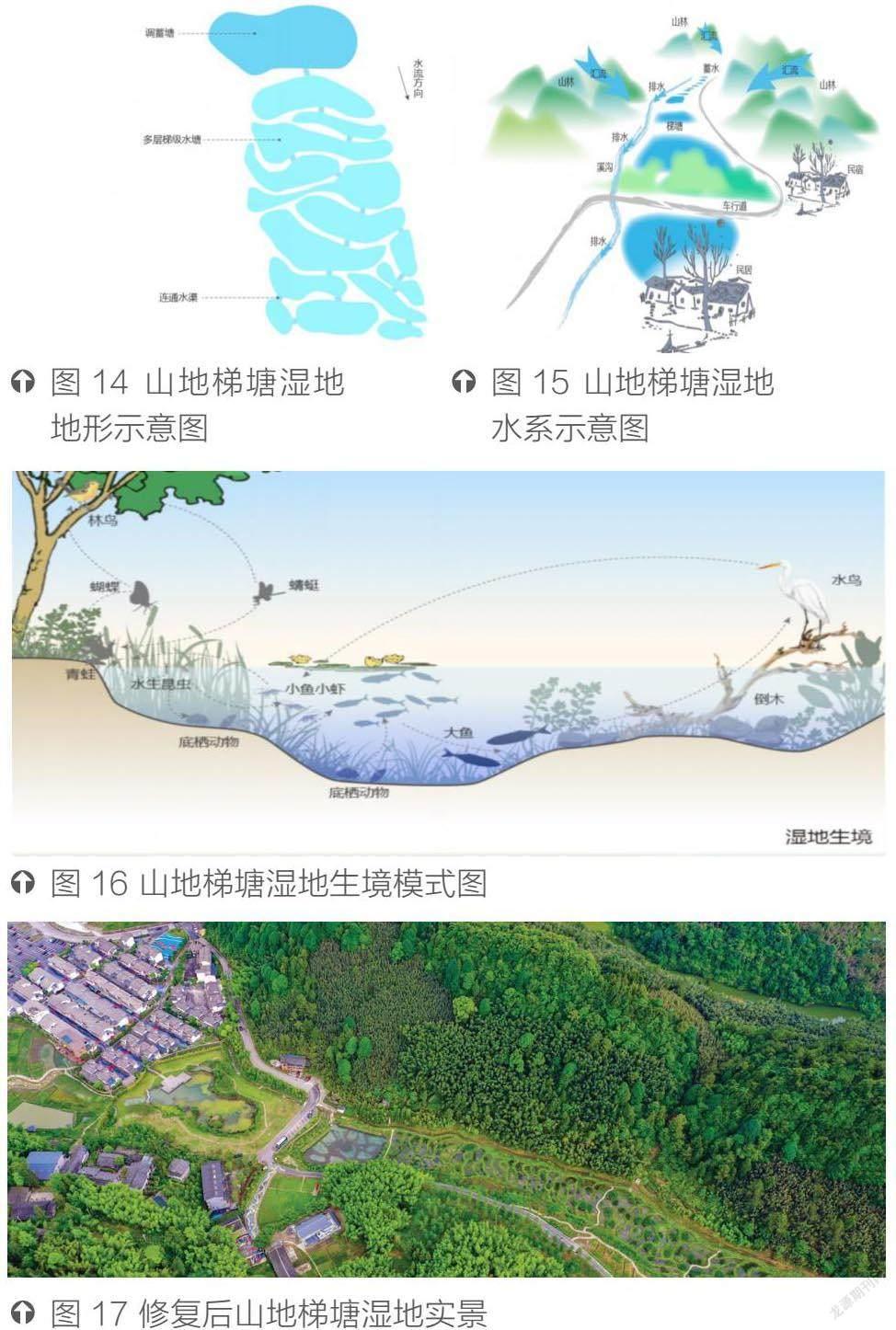

夢溪湉園山地梯塘小微濕地群落。竹山夢溪湉園山地梯塘小微濕地秉承“師法自然”理念,合理調控現有空間布局,對場地進行空間和功能重構,探索“多功能梯級塘+立體農業復合系統和濕地經濟塘+生命花園+生境塘等小微濕地生態修復”新模式(圖14、圖15)。群落分別從橫向、豎向、縱向進行三維空間劃分,橫向上依等高線布局大小不同的濕地塘,豎向上營建深淺塘相結合的水生環境,縱向上順應山地、丘地地勢及水體岸線肌理構建梯級塘,用天然降水維持小微濕地環境,全面營建空間異質、結構互通、群落各異的干濕交替生境,為林鳥、涉禽、兩棲動物、昆蟲、水生無脊椎動物等提供生存繁衍空間,實現濕地生態系統的多樣性和完整性(圖16)。濕地植物既考慮適應性和景觀價值、也考慮經濟利用價值,包括金魚藻、黑藻、菹草、千屈菜、水蔥、荇菜、慈姑、菱角等。竹山鎮獵神村鄉村小微濕地因此斬獲艾景獎(第九屆國際園林景觀規劃設計大賽年度優秀景觀設計)(圖17)。

竹山鎮場鎮小微濕地群落。竹山鎮場鎮小微濕地是以人居環境提升為代表的生態修復模式,場鎮和農村居民集中居住點的生活污水經過污水處理廠處理達標之后進入小微濕地,通過小微濕地生態自凈后流入蓄水塘和風水塘。針對濕地系統內養殖活動多、水生植物品種較少、外來入侵植物、強勢植物及濕地塘基淤泥淤積等問題,不斷優化岸坡植物,優化魚類群落結構,全面清理塘底淤泥、外來物種和漂浮物等,再造生態系統凈化水質、豐富生物種群、調節局地氣候、優化人居環境的核心功能(圖18)。

龍溪河禮讓段“河岸林—塘”小微濕地群落。龍溪河禮讓段河岸地勢比較平坦,河岸植被類型單一,河岸基礎外露,景觀效果較差,沿河分布大量農田,農業面源污染不同程度的存在。梁平采用“河岸林-塘”模式生態修復(圖19)模式,將河、岸、林和小微濕地有機結合起來,通過多元化的空間設計,凈化面源污染,豐富生物種類,提高景觀品質。

安勝林團小微濕地群落。在安勝鎮,大量鄉村聚落散布于萬畝稻田間,形成了別有風味的原生鄉村景觀。當地采取鄉村聚落建設與民俗旅游發展和小微濕地結合的新模式 (圖20、圖21),利用院落老宅、稻田、菜地、竹林殘墻等自然資源,保留稻田小微濕地原始風貌,打造以“七龍珠林團”(現已建成碗米、米當家、道龍灣鄉村林團)為核心的鄉村旅游。“七龍珠林團”恪守生命景觀理念,注重民俗鄉土景觀與小微濕地群融合共生,營造“依山傍田樹環塘、成團竹木繞農舍”的生命景觀。在林團的內部和外部,一系列小微濕地與居民生產生活緊密聯系,系統打造承載城市鄉愁和鄉韻的精神原鄉。

四、濕地的生態變遷與顯著成就

近年來,梁平在全國率先構建城市濕地連綿體,率先打造鄉村小微濕地生命共同體,率先探索“鄉村小微濕地+”模式,動植物物種逐年增加,生物多樣性得到明顯提升,濕地水質大幅提升。其中以雙桂湖為代表的濕地生態效益凸顯,雙桂湖水質由原來的Ⅳ類達到Ⅲ類標準(圖22),生物多樣性日益豐富。雙桂湖高等維管植物由2010年的520種增加至2020年的623種;脊椎動物由2010年的158種增加至2022年的282種,包括青頭潛鴨、棉鳧、鴛鴦、紅隼、斑頭鵂鹠等國家重點保護野生動物(圖23)。每年冬季,上萬只雁鴨類候鳥包括“極危”物種—青頭潛鴨、闊別重慶39年的灰雁和西伯利亞紅嘴鷗等珍稀瀕危物種前來越冬棲息。水中植物明星—荇菜由2015年的3個群落發展到近30余個400余畝,為魚蝦、水鳥等動物提供良好的庇護場所和豐盛的“美餐”(圖24)。

大手筆的小微濕地建設,讓梁平這座內陸之城聲名遠播,先后獲得“國際濕地城市”“國際風景園林師聯合會亞太地區景觀設計雨洪管理類金獎”“國際風景園林師聯合會亞太地區景觀設計野生生物、生物多樣性及生境優化改善類金獎”等國際榮譽4項和近百個國內榮譽。