含煤巖系中煤層的差異沉積響應與油氣勘探

孟祥超 周伯玉 陳揚 馬海龍 李亮 王科朋 林道峰 趙文蘋

關鍵詞 含煤巖系;侏羅系八道灣組(J1b);穩定厚煤層;局限薄煤層;煤系腐殖酸

第一作者簡介 孟祥超,男,1974年出生,高級工程師,碎屑巖沉積儲層,E-mail: mengxc_hz@petrochina.com.cn通信作者 周伯玉,女,工程師,碎屑巖油藏評價,E-mail: fczby@petrochina.com.cn

中圖分類號 P618.13 文獻標志碼 A

0 引言

早期煤層沉積學源于20世紀初關于北美上石炭統含煤巖系中巖性單元規律性重復原因的探討,先后經歷了“ 旋回層階段”和“ 三角洲遷移模式階段”[1?3]。20世紀80年代初期,國內學者開始關注聚煤作用與海水進退之間的關系[4],吳因業[5],李增學等[6?7],何起祥等[8],邵龍義等[9],雷振宇等[10]諸多學者對含煤巖系層序地層學及其與沉積環境的關系做過系列論述。逐漸形成了“海退成煤”、“海侵過程成煤”、“湖侵事件成煤”三種最具代表性的成煤模式。“海退成煤模式”類似于陸相成煤模式,強調沉積體系中陸源碎屑系統的階段性廢棄而使沉積體系內局部發生泥炭沼澤化繼而成煤,所形成的煤層分布相對局限,區域上不具有嚴格的等時涵義。“海侵過程成煤模式”強調成煤作用隨海侵過程逐漸向陸遷移,所形成的煤層同樣具穿時性。“海侵事件成煤模式”則強調海侵的事件屬性,海侵過程因具“短暫性”或“突發性”而被賦予等時涵義。

上述成煤模式及煤層等時性的探討多與大區域或全球規模的海相沉積背景有關。我國西北及中亞地區陸相湖盆的侏羅系八道灣組(J1b)、西山窯組(J2x)多發育含煤巖系[11]沉積,在單一陸相湖盆或湖盆內部的單一凹陷尺度內,無論是近物源區平原相帶低能沼澤環境下形成的分布較局限的煤層,還是近湖盆區受控于湖平面升降形成的分布范圍相對較大的煤層,地層格架內的同一套煤層在各自的分布范圍內均可視為地學時限范圍內的等時層。探討煤系砂礫巖中煤層產狀差異及測井響應差異的原因,及不同成因類型的煤層對鄰近砂礫巖儲層的成儲影響差異的原因,更具有勘探指導意義,目前關于這方面的研究罕見文獻報道。準噶爾盆地瑪湖凹陷下侏羅統八道灣組(J1b)含煤巖系內部夾雜的煤層在厚度、橫向分布、測井響應特征、熱演化程度等方面均具較大差異。且含煤巖系內的砂礫巖儲層質量(儲集空間、滲流性能)與該儲層與煤層之間的距離有一定的相關性。本文通過剖析八道灣組穩定厚煤層、局限薄煤層兩類煤層產狀、垂向相序、空間展布等方面的不同,探究兩類煤層差異沉積響應的控制因素及分布規律。剖析兩類煤層排出煤系腐殖酸強度的差異,及煤系腐殖酸對含煤巖系內砂礫巖儲層質量的抑制效應。綜合微觀產狀特征、電子探針能譜元素特征等分析,給出準同生期—早成巖期煤系腐殖酸、中成巖期烴源有機酸溶蝕產物的判別證據。提出含煤巖系砂礫巖優質儲層垂向及平面優選建議。為研究區及類似探區含煤巖系砂礫巖儲層預測及區帶優選提供啟示和借鑒。

1 區域地質背景

1.1 區域構造及地層特征

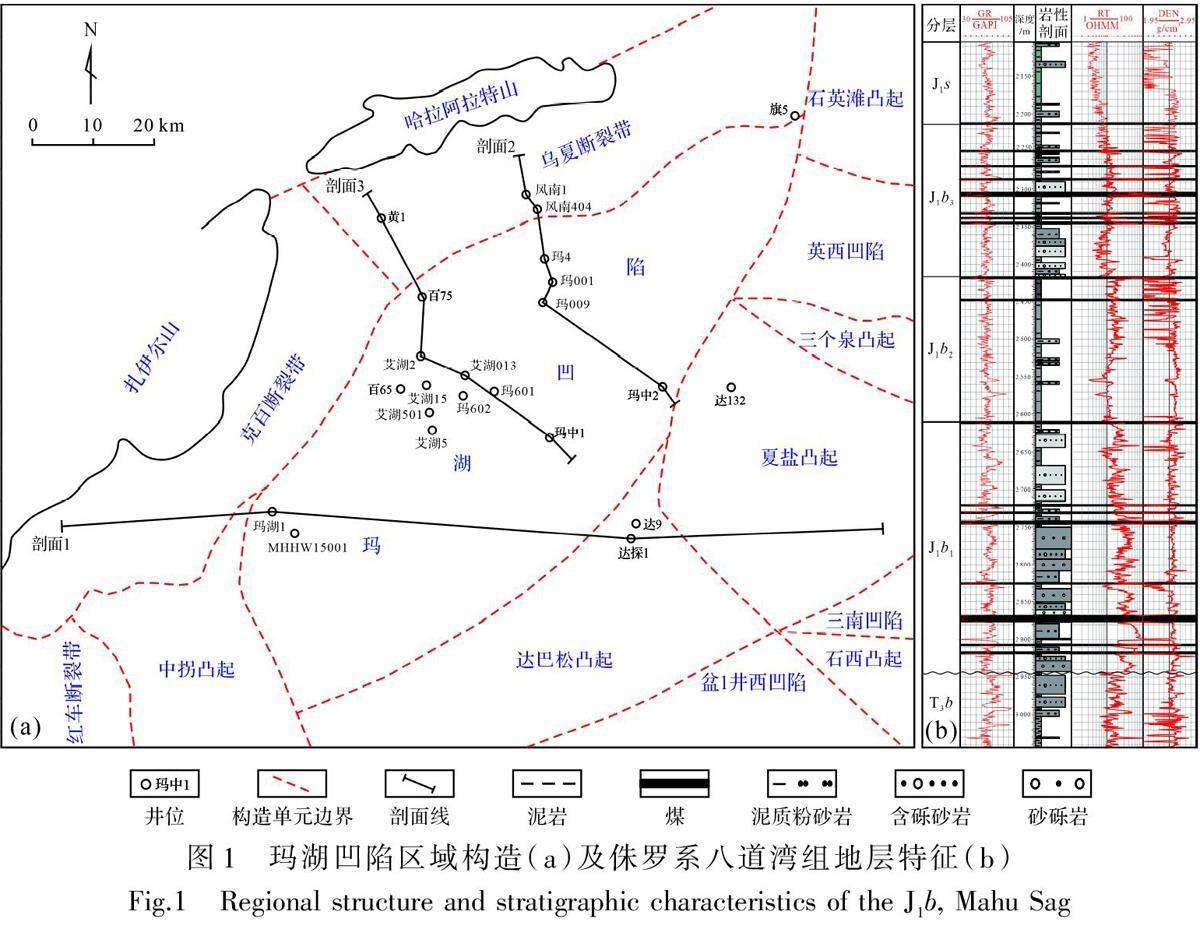

準噶爾盆地是海西運動后期開始形成與發展的多期次疊合盆地,周緣被古生代褶皺縫合帶圍繞[11?12](圖1a)。自石炭紀至今,盆地依次經歷了海西晚期、印支期、燕山期和喜山期等構造運動。石炭紀末期,準噶爾南緣的北天山—準噶爾洋開始閉合,并在局部發生陸塊碰撞(稱天山中期運動)。受其影響,西北緣早期褶皺造山帶強烈隆升,并向盆地逆沖,形成疊瓦式前陸沖斷推覆構造。二疊紀早期,準噶爾地塊受造山帶持續作用,受垂直載荷影響,巖石圈發生撓曲變形,西北緣周緣前陸盆地開始形成。自二疊紀始,盆地構造演化依次經歷了前陸斷陷期(下二疊統(P1j~P1f),以靠近逆沖推覆帶下盤地層厚、近湖盆區地層薄為典型特征)、斷陷—坳陷轉換期(中二疊統(P2x~P2w),以近斷裂帶處地層薄、近湖盆區地層增厚趨勢漸強為典型特征)、坳陷初期填平補齊期(上二疊統(P3w)—下三疊統(T1b),以近湖盆區地層厚,近物源區地層薄為典型特征)、坳陷期(中三疊統(T2k)—侏羅系(J)—白堊系(K),以凹陷范圍內地層大致等厚為典型特征)(圖2)。研究區瑪湖斜坡區位于克百斷裂—烏夏斷裂帶下盤(圖1a),地層發育較齊全,自下而上發育石炭系、二疊系、三疊系、侏羅系及白堊系,各層系間呈區域性平行不整合或角度不整合接觸[13?15]。

1.2 侏羅系古氣候環境及成煤背景

煤層為植物遺體經復雜的生物化學作用、地質作用轉變而成的層狀固體。受古構造、古地理及古氣候條件制約,在整個地史時期,全球范圍內發育三個主要成煤期[4?5]:1)古生代的石炭紀和二疊紀,成煤植物主要是孢子植物,主要煤種為煙煤和無煙煤;2)中生代的侏羅紀和白堊紀,成煤植物主要是裸子植物,主要煤種為褐煤和煙煤;3)新生代的第三紀,成煤植物主要是被子植物,主要煤種為褐煤,其次為泥炭,也有部分年輕煙煤。

從生物分異度、植物群演化及沉積演化等方面看,以準噶爾盆地西北緣為代表的我國北方侏羅紀總的氣候背景和演化規律可劃分為四個階段。1)早侏羅世—中侏羅世早中期,以暖溫帶—溫帶潮濕氣候為主,但存在一系列的次級變化。早侏羅世早中期,溫帶氣候區范圍較大,新疆北部各沉積區均在這一氣候帶內,發育湖泊、河流、沼澤沉積,煤層發育,反映溫帶暖濕氣候的菱鐵礦常見。準噶爾盆地以侏羅系八道灣組(J1b)含煤巖系地層為代表,此時期植被繁盛,顯示出溫暖潮濕的大氣候背景,為重要的聚煤期。早侏羅世晚期,新疆地區經歷了短暫的亞熱帶半干旱氣候,煤層不發育,北疆地區以三工河組(J1s)中下部為代表。中侏羅世早中期,氣候再次逐漸變得溫暖潮濕,以侏羅系西山窯組(J2x)的煤系地層為代表。2)中侏羅世晚期,受早期燕山運動影響,構造運動強烈,炎熱帶向北擴張,新疆地區基本處于亞熱帶半干旱—半潮濕氣候區,沉積巖中高嶺石含量降低,伊利石增加,氣候逐漸向干熱轉變,地層中出現紅色碎屑巖條帶,植物群整體衰落。3)晚侏羅世,新疆各盆地普遍沉積了一套紅色碎屑巖[10],發育石膏層及鈣質結核,未見植物化石,僅見少量脊椎動物化石,表明氣候干旱炎熱,基本已處于亞熱帶半干旱—干旱氣候區[8?10]。4)侏羅紀末期,受中期燕山運動影響,準噶爾盆地經歷了一次強烈隆升、削蝕夷平構造運動。在全盆地填平補齊式準平原化及盆地周緣隆升的古地理背景下,形成大面積分布的白堊系清水河組(K1q)底礫巖沉積。

2 含煤巖系中煤層的差異沉積響應

2.1 煤層產狀及垂向相序

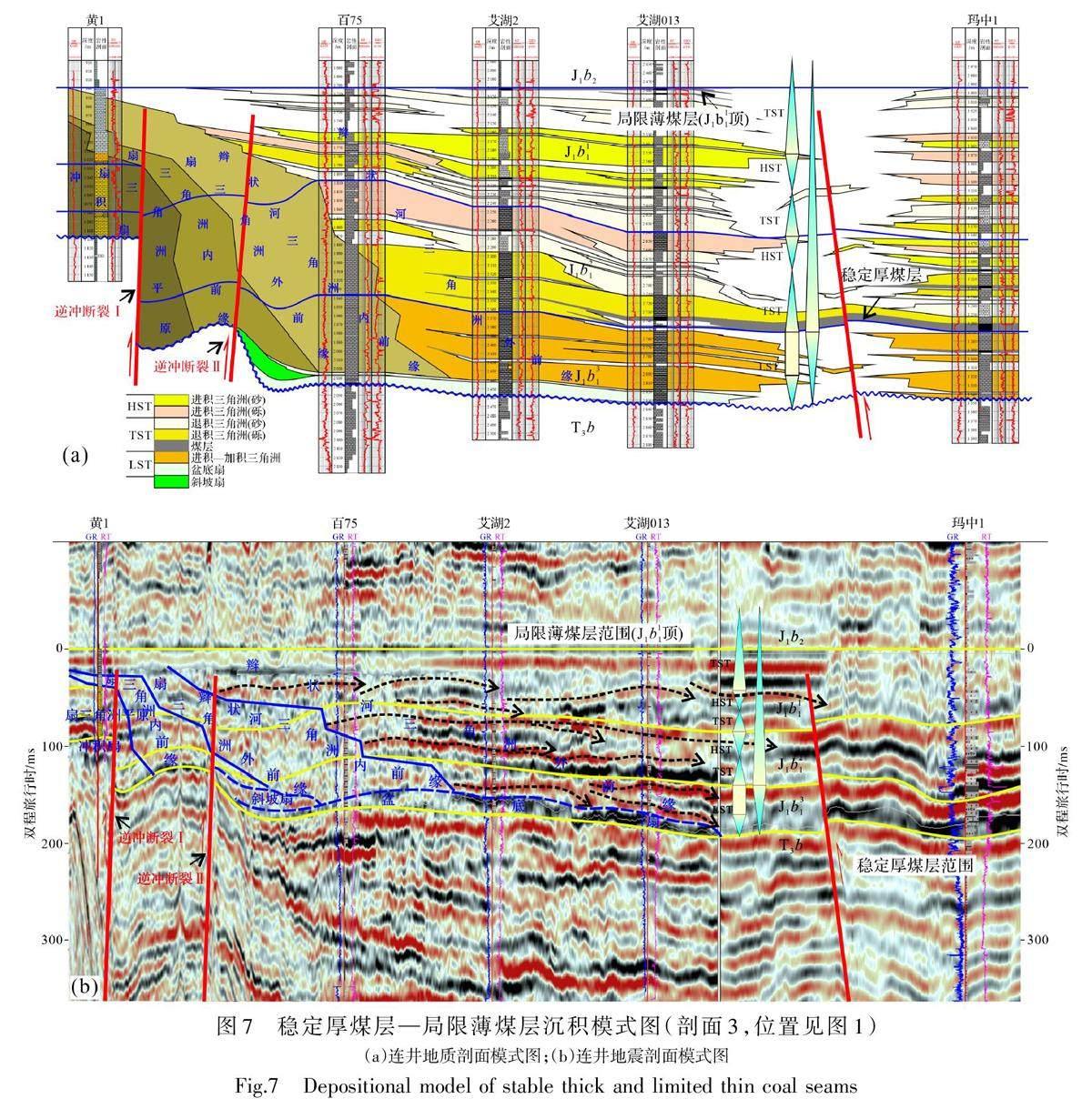

研究區侏羅系八道灣組含煤巖系中煤層分布普遍,根據煤層的野外露頭產狀(圖4a)及巖心產狀(圖4b)特征,將侏羅系八道灣組煤層分為穩定厚煤層、局限薄煤層兩種類型。穩定厚煤層橫向分布范圍廣,厚度較大(6~12 m,瑪湖斜坡區均值9.5 m)。頂板多與一套礫質強陸源阻斷沉積呈突變接觸。局限薄煤層橫向分布不穩定,呈斷續—透鏡狀分布,厚度整體較薄(瑪湖斜坡區測井可識別煤層厚度介于0.8~3.5 m,均值為1.3 m,巖心尺度可見5~10 cm極薄煤層),內部多夾雜(粉)砂質夾矸層。頂板層、底板層以水下分流河道間、河口壩、廢棄河道、孤立河道等過渡相帶沉積為主。與頂板層、底板層多呈相序漸變接觸(圖4b)。

2.3 煤層差異沉積響應規律分析

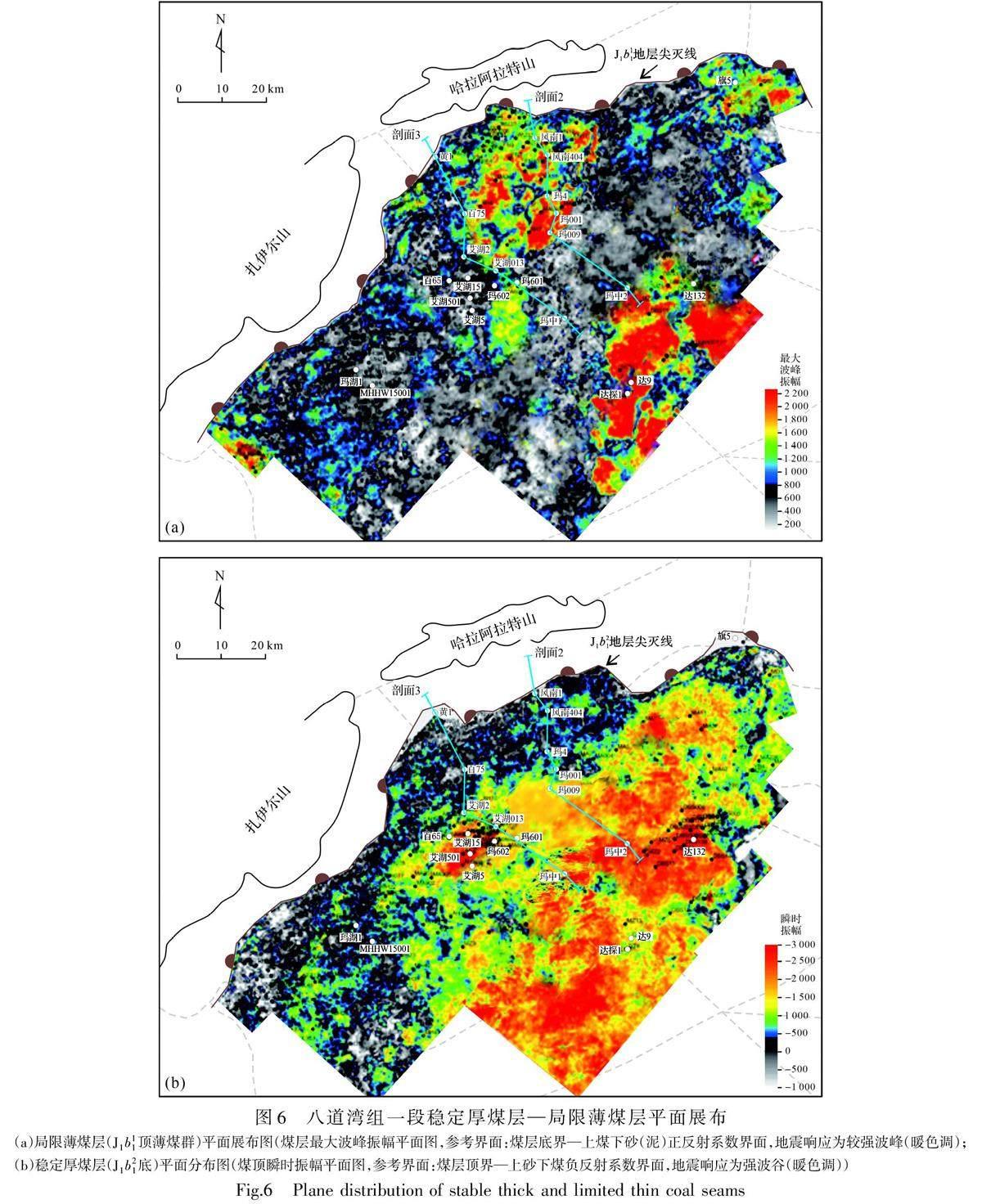

煤層多由沼澤環境中的厚層泥炭經復雜的生物化學作用、地質作用逐步演化形成。泥炭的堆積和保存需要足夠高的水位以覆蓋正在腐爛的植物殘體并阻止其被氧化,同時水位又不能過高,以確保植物得以持續存活繁衍。因此,煤層厚度取決于可容納空間增長速率與泥炭堆積速率之間的相對平衡狀態,即平衡補償[2?3,10]。研究區侏羅系八道灣組沉積處于整體寬緩斜坡古地形背景,穩定煤層能否堆積保存取決于兩個條件:1)可容納空間增長速率(有賴于潛水面或基準面的不斷上升)與泥炭堆積速率之間的相對平衡狀態,這是形成煤層的地質主因;2)陸源碎屑沉積物的阻斷和干擾程度,這是決定煤層能否得以保存和持續沉積的外在保障。受控于上述兩個條件的相對平衡,瑪湖斜坡區侏羅系八道灣組穩定厚煤層、局限薄煤層的平面及垂向展布具較明顯的分帶特征。

2.3.2 局限薄煤層零散分布于扇間/河道間等低能相帶

近物源區(圖7a,b,黃1井—百75井一帶),以沖積扇—扇三角洲—辮狀河三角洲內前緣沉積為主,陸源碎屑供給足,水動力較強,植被難以生長,煤層一般不發育。沉積物中殘留的少量有機質主要來自于沖刷上游及周圍堤岸的植被。同時由于水體攪動使氧氣混入,這些局部殘留的有機質也難以得到有效保存,巖心中可見河道砂體沉積中有機質僅僅以碳屑或植物莖稈化石的形式零星分布,局部薄—較厚、橫向分布不穩定的局限薄煤層主要發育于最大湖泛面附近的TST中晚期—HST早中期(得益于該時期較快的可容納空間增加速率與該區較快的泥炭堆積速率之間的相對平衡。近湖盆區,局限薄煤層以零散薄層沉積為主,在J1b1、J1b3中均有分布,層序格架上主要響應于三級層序低位體系域LST、湖侵體系域TST中期、高位體系域HST中期。概括而言,局限薄煤層分布較零散,具較明顯的相控特征,多分布于水動力較弱的扇間/河道間等低能相帶。顯微組分以各類鏡質體(注:植物碎片,樹干/植根的細胞壁等)[17]組分為主(圖8d~f),罕見殼質組分,指示其植物母體來源以較高大的木本植物為主,基質鏡質體中見絲狀、粒狀的黑色惰性組分(注:氧化—部分氧化的植物物質[17],圖8f),指示其成煤沼澤存在局部滯水還原條件稍差的半氧化階段。

3 油氣勘探意義

3.1 煤系腐殖酸對含煤巖系砂礫巖儲層質量的抑制作用

煤系腐殖酸主要由煤層母質中的植物遺骸等有機質經過微生物的分解和轉化,以及一系列的物理化學過程形成的一類高分子有機酸。在區域成煤環境及成煤母質背景大致相同條件下,單位體積的煤層原始沉積母質中的灰分(粉砂等陸源無機組分)含量越高,煤系腐殖酸的排出強度越小[18]。常用煤層的DEN(密度)值來定性表征煤層原始沉積母質中灰分含量的差異,煤層中灰分含量每增加1%,煤層的密度值增加0.01%。GR(自然伽馬)值同樣可以指示煤質的純度(GR越低,煤質純度越高)[18?19]。研究區侏羅系八道灣組局限薄煤層的DEN均值皆高于穩定厚煤層(表1);局限薄煤層的GR均值同樣高于穩定厚煤層。說明較之于局限薄煤層,穩定厚煤層的灰分含量更低,煤質更純,在壓實減孔最強烈的準同生—早成巖階段煤系腐殖酸排出強度更強。平面上,斷裂帶/近物源區局限薄煤層的DEN值、GR值普遍高于斜坡區/近湖盆區。說明較之于近物源區,近湖盆區煤層的灰分含量更低,煤質更純,準同生—早成巖階段煤系腐殖酸排出強度也相對更強。

煤系腐殖酸對含煤巖系砂礫巖儲層質量(儲集空間、滲流性能)的影響有建設性的一面,主要發生在準同生期(沉積期—早成巖淺埋期之間的過渡階段,沉積物剛剛沉積,尚無上覆載荷,壓實作用極弱—無):1)煤系腐殖酸對顆粒表面、粒間的泥鈣質組分的充分溶解凈化作用,導致煤系砂礫巖粒間的陸源泥質雜基含量普遍較低,以充填粒間孔隙、粒內孔隙或顆粒環邊產狀賦存的高嶺石多為富長石質顆粒組分的溶蝕產物;2)煤系腐殖酸溶蝕骨架顆粒形成粒內溶孔甚至顆粒鑄模孔。但這種建設性成孔作用主要發生在大規模壓實減孔成巖階段之前,隨著后續壓實程度漸增,該類孔隙難以得到有效保留。

整體而言,煤系腐殖酸對鄰近的砂礫巖儲層質量的影響以抑制性為主[20?22],主要體現在兩方面。1)準同生—早成巖早期,對富長石質骨架顆粒(長石顆粒,及巖屑顆粒中的長石組分)的選擇性溶蝕(溶塌)作用,導致八道灣組含煤巖系沉積整體抗壓能力降低。2)早成巖中晚期,長石質組分溶蝕析出的高嶺石、硅質(多以石英顆粒自生加大邊形式產出)等自生礦物,尤其是高嶺石,多以交代溶蝕顆粒的形式近原位充填于顆粒粒內溶孔(鑄模孔)中,或充填于原生粒間孔隙、喉道、微裂縫中,阻塞孔喉,對儲集空間、滲流性能的抑制作用較強。

由于含煤巖系中煤系腐殖酸對鄰近砂礫巖儲層質量的抑制作用主要發生在準同生—早成巖期,經歷了后期復雜的成巖作用改造,單純的微觀薄片手段難以有效識別和界定。本次研究通過微觀產狀—電子探針元素能譜綜合對比分析,嘗試對準同生期—早成巖期煤系腐殖酸溶蝕形成的長石粒內溶孔、高嶺石膠結物及中成巖期烴源有機酸溶蝕形成的長石粒內溶孔、高嶺石膠結物進行有效區分(圖9)。并進一步對準同生期—早成巖期,煤系腐殖酸溶蝕骨架長石顆粒—高嶺石充填長石粒內溶孔形成的高嶺石完全擬顆粒、高嶺石部分擬顆粒進行了產狀—成分綜合界定(圖9,10),為含煤巖系準同生—早成巖期的骨架顆粒溶塌作用提供佐證。

3.2 含煤巖系砂礫巖優質儲層優選

含煤巖系中煤系腐殖酸對鄰近砂礫巖儲層質量的影響整體以抑制性為主。垂向上,較之于局限薄煤層,穩定厚煤層的灰分含量更低,煤系腐殖酸的排出強度較大,對鄰近砂礫巖儲層質量抑制效應的垂向輻射深度更大。進一步統計得出,垂向上,限定大致相同沉積相帶(辮狀河三角洲前緣水下分流河道)、相同粒度/巖性(含礫粗砂巖—砂質細礫巖)條件下,瑪湖地區侏羅系八道灣組兩類煤層對鄰近砂礫巖儲層質量抑制效應的垂向輻射規模如下:穩定厚煤層垂向輻射厚度10~30 m,輻射帶砂礫巖孔隙度減少2.3%~5.2%,滲透率減少(1.3~2.1)×10-3μm2(圖11,以穩定厚煤層為例);局限薄煤層垂向輻射厚度3~8 m,輻射帶砂礫巖孔隙度減少1.2%~3.5%,滲透率減小(0.8~1.9)×10-3μm2;兩套煤層夾持的層位,優質儲層不發育或厚度很薄。相對規模的優質儲層主要位于距離煤層,尤其是穩定厚煤層較遠的部位。平面上,較之于近湖盆區,近物源區穩定厚煤層不發育,局限薄煤層的發育規模及煤層演化程度較低,煤系腐殖酸對砂礫巖儲層質量的抑制性作用較弱,優質儲層相對發育。

4 結論

(1) 瑪湖斜坡區侏羅系八道灣組含煤巖系中煤層分布較普遍,可分為穩定厚煤層、局限薄煤層兩種成因類型。穩定厚煤層展布受控于以逆沖斷裂I、II為代表的盆緣邊界斷裂復活及盆地基底的振蕩性沉降,主要分布于近湖盆區首次湖泛面附近,橫向分布范圍廣,厚度較大。頂板多與一套礫質強陸源阻斷沉積呈突變接觸。局限薄煤層橫向分布不穩定,具較明顯的相控特征,多分布于水動力較弱的扇間/河道間等低能相帶。厚度整體較薄,內部多夾雜粉砂質、砂質夾矸層。與頂板層、底板層多呈相序漸變接觸。

(2) 準同生期—早成巖期,煤系腐殖酸形成早成巖期長石粒內溶孔,溶蝕顆粒成分以富鈣斜長石為主。溶蝕產物高嶺石膠結物產狀以緊貼顆粒的最內部環邊為主,純度高。長石顆粒溶蝕—高嶺石充填—壓塌縮聚作用形成高嶺石完全擬顆粒、高嶺石部分擬顆粒。前者純度高,后者純度較低,含雜質鈣(Ca)元素。中成巖期,烴源有機酸形成中成巖期長石粒內溶孔,溶蝕顆粒成分以鉀長石為主,溶蝕殘留組分以鈉長石為主。溶蝕產物高嶺石膠結物產狀以顆粒的外層環邊或充填粒間孔隙為主,純度較低,含雜質鉀(K)元素。

(3) 煤系腐殖酸對煤系砂礫巖儲集滲流性能的建設性作用主要發生在準同生早期:煤系腐殖酸對顆粒表面、粒間的泥鈣質組分的充分溶解凈化作用;煤系腐殖酸溶蝕骨架顆粒形成粒內溶孔甚至顆粒鑄模孔。該類孔隙主要形成于大規模壓實減孔階段之前,難以得到有效保留。煤系腐殖酸對煤系砂礫巖儲集滲流性能的影響整體以抑制性為主。限定沉積相帶、粒度/巖性條件下,穩定厚煤層垂向輻射厚度10~30 m,輻射帶砂礫巖孔隙度減少2.3%~5.2%,滲透率減小(1.3~2.1)×10-3μm2;局限薄煤層垂向輻射厚度3~8 m,輻射帶砂礫巖孔隙度減少1.2%~3.5%,滲透率減小(0.8~1.9)×10-3μm2。

(4) 高剛性顆粒含量是煤系砂礫巖儲層原生粒間孔,尤其是準同生期—早成巖期煤系腐殖酸溶孔有效保存的前提條件,高嶺石、硅質等溶蝕產物的遷出程度進一步制約著孔隙的有效性。優質儲層區帶優選應重點關注物源區母巖類型為中酸性母巖提供物源的扇體,且沉積分異程度較高、成分成熟度較高的扇三角洲外前緣相帶。水動力強、滲流條件優、高嶺石/硅質等溶蝕產物遷移較徹底的水下分流河道、河口壩等沉積微相砂體是優質儲層集中發育區。