塔里木盆地東北緣下寒武統泥頁巖古氣候與物源背景研究

謝巍 李一凡 劉旺威

關鍵詞 寒武系;庫魯克塔格;主量元素;泥頁巖;古氣候;微量元素

第一作者簡介 謝巍,男,1998年出生,本科,海洋地質學,E-mail: wxie@tongji.edu.cn通信作者 李一凡,男,副教授,博士生導師,E-mail: liyifan@cugb.edu.cn

中圖分類號 P512.2 文獻標志碼 A

0 引言

在地球46億年的演化歷史中,埃迪卡拉—寒武紀界線(~540 Ma)是一個極其重要的時期,發生了一系列重大事件。Rodinia 大陸裂解板塊匯聚形成Gondwana超大陸,生物圈從微體生物為主向動物占主導地位轉變,地表開始形成相對富氧的環境,發育低緯度冰川沉積,碳同位素發生顯著負漂移事件[1],全球海洋(大氣)化學成分顯著變化,海洋中出現缺氧環境,導致了前寒武紀的生物滅絕事件,第二次氧氣突增事件導致寒武紀早期出現“生命大爆發”。因此對寒武紀早期形成的泥頁巖進行研究,有助于了解地球早期古氣候特征、古構造背景、物質來源等的演化。

塔里木陸塊在新元古代初期參與了Rodinia超大陸的聚合過程,隨著Rodinia超大陸的裂解,塔里木盆地整體處于拉張背景,周緣發育一系列斷裂[2]。在新元古代晚期,塔里木主體上升為古陸,遭受剝蝕,僅在北緣與東緣接受局部海侵。寒武紀塔里木板塊的古板塊位置和古緯度大致位于赤道附近,克拉通主體在伸展背景下呈現東西分異的特點,中西部為克拉通內坳陷盆地,東部為克拉通邊緣坳陷盆地。古塔里木板塊被洋盆所環繞,其北側為南天山洋,南側為古特提斯洋[3?5]。

庫魯克塔格地區位于塔里木盆地東北緣,南天山和盆地的接合部位[6],寒武系底部發育一套黑色泥巖[7]。前人對該區新元古界的構造格局、沉積環境、古生物組合、下寒武統玉爾吐斯組硅質巖成因等做了較多的研究。劉偉等[8]對塔東北地區巖相古地理進行分析,認為該區為克拉通邊緣拗陷欠補償性質的盆地;馮增昭等[9]認為該區古生物組合主要分布深水古生物及半深水浮游生物,沉積環境為深水盆地,塔東北部地區早寒武世與震旦紀之間存在較長時間的沉積間斷;劉文等[10]發現庫魯克塔格且干布拉克地區泥質巖源區母巖以巖漿巖為主,磷、釩等成礦元素與中基性巖漿巖有關。本次研究基于下寒武統泥頁巖的地球化學數據,結合前人大量研究,旨在恢復早寒武世塔東地區的古氣候特征、古地理背景及古構造單元,推斷物源背景,探討塔里木盆地下寒武統泥頁巖的成因演化模式。

1 地質概況

1.1 研究區概況

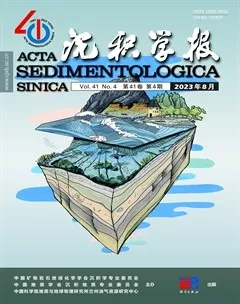

塔里木盆地位于中國新疆南部,經緯度為74°~91° E,36°~42° N,是一個大型多旋回疊合盆地,面積約56×104 km2,該盆地是我國最大的內陸盆地。盆地北向為天山山脈,西南向為昆侖山脈,周邊還有其他次一級山脈,東北向為庫魯克塔格山,東南向為阿爾金山,西北向為柯坪塔格山。盆地中央是我國最大的沙漠——塔克拉瑪干沙漠,面積約33.7×104km2,盆地自然條件差,勘探程度較低,油氣資源量豐富。本文研究區位于塔里木東北緣的庫魯克塔格地區,位于天山山脈的南端,向北以辛格爾斷裂為界,向南以孔雀河斷裂為界,西起庫爾勒,向東至玉兒滾布拉克一帶[11](圖1)。該區以興地斷裂為界可分為南、北兩區,興地斷裂形成于中元古代,是一條穿越整個庫魯克塔格地區的深大斷裂,控制了南、北兩區自新元古代以來的沉積過程。研究剖面恰克馬克鐵什I號和恰克馬克鐵什Ⅱ號位于興地斷裂北側。

1.2 區域構造演化

塔里木盆地是在前震旦紀陸殼基底上發展起來的大型復合疊合盆地[12],新元古代早期,南、北塔里木陸塊拼合形成統一結晶的克拉通基底[13]。南華紀初期,隨著Rodinia古陸的裂解,受控板塊邊緣的俯沖作用和Rodinia超級地幔柱的影響,塔里木內部和邊緣發生強烈的裂陷作用。至震旦紀中晚期,塔里木北緣南天山洋、南緣西昆侖—阿爾金—祁連洋已經打開,塔里木周緣演化成被動大陸邊緣[14],被洋盆包圍,同時柯坪運動大范圍發育,對盆地南部影響較強,在中央高磁異常帶南部形成相對較高的大面積隆起[15]。晚震旦世,塔里木盆地處于穩定的構造背景之下,塔北地區為克拉通內拗陷演化階段,以熱沉降為主,持續的海侵使得塔北殘余古陸逐漸消失,塔北地區整體接受沉積,穩定的構造背景以及陸源碎屑的減少,開始發育碳酸鹽巖沉積體系。震旦紀末期,整個塔里木盆地經歷了一次構造抬升及海退過程,震旦系遭受長期風化剝蝕作用[16]。

1.3 盆地基底性質

前人研究發現塔里木盆地前寒武系發育廣泛分布的大型不整合[17]。下寒武統玉爾吐斯組沉積期,塔里木盆地北部發生廣泛海侵[18](圖2),南部地區缺少震旦系的大面積連片沉積,形成大面積的中央隆起帶,在同1井—巴探5井—瑪北1井—玉龍6井—中深1井一帶廣泛分布,呈東西走向[18](圖2)。

下寒武統沉積期,中央隆起帶西部基底組成為新元古代綠片巖相變質基底[16],方1、和4井鉆穿寒武系蓋層,基底為玄武巖等基性火成巖[17]。中央隆起帶東部基底由元古宙中淺變質巖組成[19],塔東2井前寒武紀樣品為角閃質花崗巖,礦物含量主要為鉀長石(49%~54%)、鈉長石(5%~30%)、石英(10%~20%)、角閃石(10%~20%)[20]。中央隆起帶中部缺失南華系—震旦系、下寒武統玉爾吐斯組沉積[21],塔參1井鉆穿寒武系后鉆遇花崗閃長巖,中深1井發現含石榴石花崗巖樣品,主要礦物為斜長石(30%~35%)、微斜長石(15%~25%)、石英(40%~55%)和少量石榴石(小于5%)[22]。

1.4 研究地層概況

基于野外露頭觀察、樣品分析、光學顯微鏡觀察等沉積學分析手段,從宏觀和微觀視覺上分別對恰克馬克鐵什I號剖面和恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面下寒武統西山布拉克組和西大山組進行精細描述并建立了巖性柱狀圖(圖3)。

恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面西山布拉克組底部為一套火成巖(圖4a),與上部灰黑色硅質巖侵入接觸,西山布拉克組上部發育灰黑色硅質巖夾灰色頁巖(圖4b),西大山組底部為灰色砂質灰巖與灰色灰巖夾灰黑色鈣質頁巖,中部發育灰白色灰巖夾白云質砂巖,頂部發育灰色—深灰色泥質灰巖、灰黑色頁巖與灰黑色鈣質頁巖互層(圖4c)。恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面西山布拉克組發育一整套灰黑色硅質巖,中間夾灰褐色磷質頁巖(圖4d),與下伏漢格爾喬克組冰磧巖呈不整合接觸關系(圖4e),西大山組發育黃褐色泥質灰巖與灰黑色鈣質頁巖互層(圖4f)。

2 樣品測試及結果

本文針對恰克馬克鐵什I號和恰克馬克鐵什Ⅱ號兩個剖面的不同巖相,從西山布拉克組和西大山組選取74塊樣品,其中恰克馬克鐵什I號剖面39個樣品(表1),恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面35個樣品(表2)。將巖石樣品磨至為200目以下的粉末,進行主量和微量元素測試,測試結果如表1,2。

分析測試在核工業北京地質研究院分析測試研究中心進行。主量元素使用Axios-mAX波長色散X射線熒光光譜儀,微量元素使用ELEMENT-XR等離子體質譜儀。

3 討論

3.1 古氣候特征

石英和長石的抗風化能力具有差異,石英抗風化能力很強,SiO2元素含量在溫暖濕潤的強風化作用中能夠較多地保留,長石抗風化能力較弱,Al2O3、K2O、Na2O等元素容易因風化作用而流失,在強風化條件下含量較低。因此,利用SiO2(/ Al2O3+K2O+Na2O)圖解可以對氣候類型進行判別(圖5)。彭洪超等[23]通過古地磁的研究認為庫魯克塔格地區早寒武世位于30°S左右的地理位置,為濕熱的氣候條件。從研究區氣候類型判別圖解中可以看出,西山布拉克組整體為濕潤氣候,少數投影點為半干旱—干旱氣候。

西大山組與漢格爾喬克組均為半干旱氣候條件,反映了從漢格爾喬克組—西山布拉克組—西大山組沉積時,氣候逐漸由半干旱—溫暖濕潤—半干旱。說明早寒武世塔里木盆地東北緣迅速從埃迪卡拉紀末期的寒冷干旱氣候中恢復,隨后又逐漸向半干旱氣候轉變。

Nesbitt et al.[24]提出化學蝕變指數(CIA)用以反映物源區化學風化程度,CIA主要反映長石相對于黏土礦物的含量,其計算公式為:

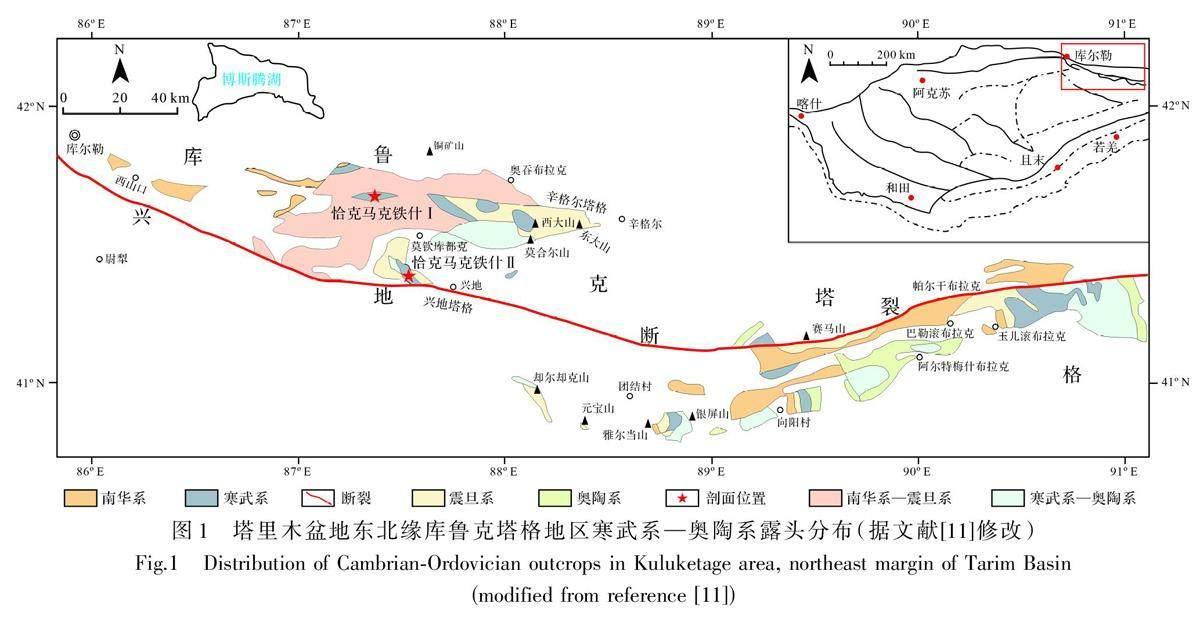

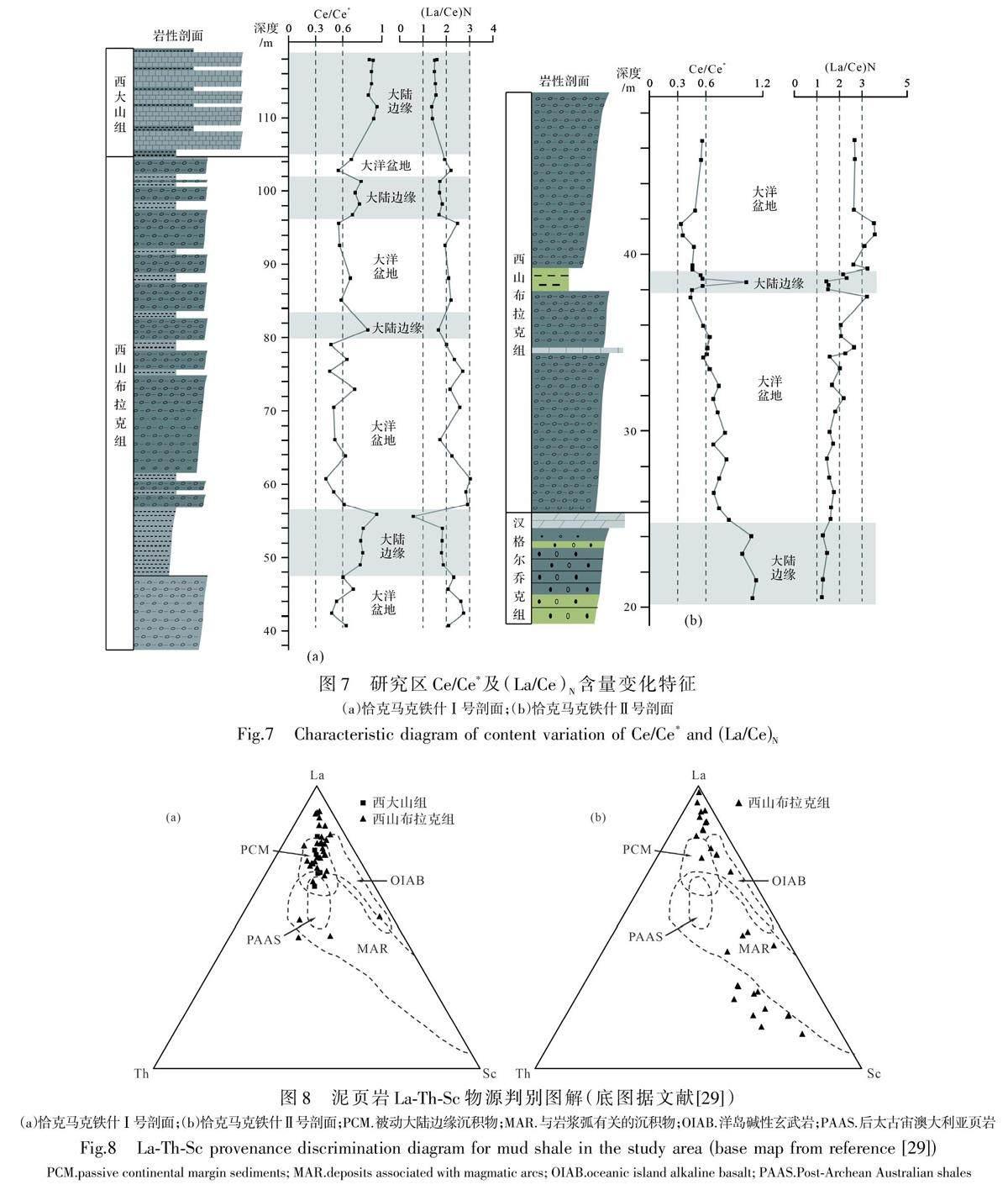

Savoy et al.[29]設計了泥質巖的La-Th-Sc 判別圖解。在對研究區泥頁巖應用La-Th-Sc判別圖解(圖8)時發現,恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面泥頁巖投點主要落于被動大陸邊緣沉積物區域,為陸內較穩定的構造環境;恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面泥頁巖投點較為分散,在被動大陸邊緣沉積物區域及與巖漿弧有關的沉積物區域分布較多,指示該區域構造環境變化較大。

Th、Sc元素的富集受到物源區母巖類型的控制。典型大陸上地殼(UC)中,Th元素和Sc元素富集程度相近,而鐵鎂質物源則具有Sc元素富集的特征。因此,可用Th-Sc圖解來識別兩類不同源區的母巖[30]。在Th-Sc圖解(圖9)中,恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面西大山組和西山布拉克組泥頁巖的投影點均靠近Th/Sc=1趨勢線,Th元素和Sc元素富集程度相近,反映沉積物源區母巖含有較高的硅鋁質組分;恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面西山布拉克組泥頁巖的投影點靠近Th/Sc=0.2趨勢線,指示沉積物源區母巖具有較高的鐵鎂質組分。兩者差異反映了其物源背景的不同,中央隆起帶基底性質為酸性巖漿巖,因此判斷中央隆起帶東部可能為恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面提供物源。塔西隆起為基性火成巖,但由于其距離研究區較遠,因此判斷恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面受到鐵鎂質熱液的影響。

根據前人的研究,基于幾種主量、微量和稀土元素的判別函數圖被用于推斷硅質碎屑巖的來源[25,31]。本文中的公式化判別函數(即雙變量F1、F2)是基于不易流失和容易流失的幾種主量元素的濃度來進行計算。從公式化判別圖解(圖10)可以看出,恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面投影點幾乎全部落在石英巖沉積物源區,恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面投影點主要落在石英巖沉積物源區,少部分落在鐵鎂質火成巖物源區。

Taylor et al.[32]提出,運用Th/Sc-La/Sc圖解可以衡量沉積物物源區地殼物質所占的比例。巖漿巖從基性—酸性,La/Sc值與Th/Sc值具有較好的正相關性,因此將沉積物中的相關比值與此值作比較,可以反映沉積物源區的母巖性質。圖11顯示,恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面的投點位于中性—中酸性巖漿巖區域,指示源區母巖可能為花崗閃長巖、英云閃長巖、英安巖等巖漿巖;恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面的投點位于基性—中酸性之間,沉積物物源既來自于長英質組分的巖石,也來自于鐵鎂質組分的巖石,具有混合源區的特征。

以上結果表明,恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面和恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面硅質巖都具有大洋盆地的沉積背景,但是其物源區母巖性質不同。恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面母巖性質為中性—中酸性巖漿巖,含較多硅鋁質組分。研究區北部隨著伊犁、中天山地塊的裂解,形成南天山洋盆[33],其物源可能來自中央隆起帶中部前寒武系的中酸性噴出巖。恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面母巖性質為基性—中酸性巖漿巖,其鐵鎂質組分較恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面明顯增加,結合其構造環境背景分析,除中央隆起帶物源的輸入外,可能還受到海底鐵鎂質熱液噴出的影響。

3.3 硅質巖成因

此巖相廣泛分布于恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面和恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面西山布拉克組,是西山布拉克組的主要組成部分。在野外照片中表現為灰黑色薄層狀,厚70~80 m,與下伏安山巖侵入接觸。礦物成分以石英為主,含量高達90%以上。顆粒間以黏土礦物作為基質,含少量方解石晶體(圖12a),局部可見少量黃鐵礦發育(圖12b),反映沉積時的深水缺氧還原環境。

據前人研究,海相地層中的TiO2一般為陸源碎屑成因[34]。將Al2O3、SiO2分別與TiO2進行相關性分析(圖13),發現在恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面中,Al2O3與TiO2呈正相關關系,說明Al2O3元素主要為陸源碎屑成因,SiO2與TiO2呈負相關,說明SiO2的產生與陸源碎屑無關。而恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面中,Al2O3與TiO2含量呈正相關,SiO2與TiO2以及Al2O3均為負相關,說明SiO2為自生成因。從主量元素的垂向變化中也可以看出,西山布拉克組硅質巖SiO2與Al2O3的含量互為消長,且Al2O3含量增加時,巖相類型從硅質巖變為頁巖。因此可得出結論,西山布拉克組硅質巖主要為自生成因,且陸源碎屑的輸入對硅質巖的沉積起破壞作用。

硅質巖中Fe、Mn 的富集主要與熱水有關。因此可利用Al-Fe-Mn三元圖來區分正常沉積和熱水沉積的硅質巖(圖14)。在恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面中,西山布拉克組硅質巖樣品投影點在正常沉積區占63%,熱水沉積區占37%,在恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面中,西山布拉克組硅質巖樣品投影點正常沉積區占41%,熱水沉積區占59%。說明西山布拉克組硅質巖成因并不是完全的自生化學成因或熱液成因,而是由兩種成因類型混合而成,恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面西山布拉克組硅質巖以正常沉積為主,恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面西山布拉克組硅質巖以熱水沉積為主。

前人研究表明,V、Cr、Ni、As、Sr、Mo、Ag、Cd、Sb、Ba和U等這些元素在泥質巖和硅質巖中的高度富集,常與深部物源密切相關[35]。從研究區恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面和恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面西山布拉克組樣品的微量元素平均含量來看(表3),V、Cr、Ni、As、Sr、Mo、Ag、Cd、Sb、Ba、U等元素含量比地殼中同類巖石豐度明顯增加,說明西山布拉克組硅質巖具有受到深部物源影響的特征。

從研究區V、Cr、Ni、As、Sr、Mo、Ag、Cd、Sb、Ba、U等與深部物源有關的微量元素垂向變化特征(圖15)中可以看出,總體上這些元素在西山布拉克組呈多期次的富集,其中恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面受到深部物源影響的樣品點約占38%,恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面受到深部物源影響的樣品點約占50%。根據前文主量元素交會圖(圖13)以及Al-Fe-Mn 三元圖(圖14)的結果,結合早寒武世塔里木盆地處于強烈拉張環境的背景,以及深部物源的影響,可以判斷研究區西山布拉克組硅質巖沉積時總體處于伸展構造的背景,硅質巖為海水沉積和熱液沉積混合而成。其中恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面硅質巖以海水成因為主,部分遭到陸源碎屑輸入的破壞,恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面硅質巖受熱液影響的程度更高。

3.4 成因模式

通過對研究區西山布拉克組和西大山組泥頁巖進行古氣候及物源分析,還原了該套泥頁巖的成因模式,繪制了研究區早寒武世泥頁巖沉積模式圖。研究區構造環境為克拉通邊緣坳陷盆地,沉積時主要為深水盆地環境。西山布拉克組—西大山組氣候逐漸變得寒冷干旱,沉積序列由一套深海混合成因硅質巖逐漸轉變為淺海自生碳酸鹽巖。

西山布拉克組主要沉積一整套灰黑色硅質巖(圖16),沉積時氣候溫暖濕潤,巖石風化作用加強,陸源碎屑輸入的強度增加,表現為地層中的Al2O3和TiO2等元素含量的增加,形成硅質巖夾層中的頁巖,同時海平面上升,沉積物形成的構造環境為深水盆地,此時硅質巖的成因以海水沉積成因和深部熱液成因為主。

西大山組主要沉積淺海碳酸鹽巖(圖17),氣候比西山布拉克組較為寒冷干旱,巖石化學風化作用減弱,陸源碎屑輸入的強度降低,同時海平面下降,沉積物形成的構造環境為大陸邊緣,海水沉積的作用進一步加強,巖性以灰色泥質灰巖、灰黃色泥質灰巖、灰黑色鈣質頁巖為主。

4 結論

(1) 研究區古氣候背景總體處于濕潤—半干旱條件,由埃迪卡拉紀進入寒武紀時期,氣候條件由寒冷干旱轉變為溫暖濕潤,寒武紀早期具有明顯波動。

(2) 西山布拉克組硅質巖的沉積背景為大洋盆地背景,其上覆的西大山組和下伏的漢格爾喬克組均顯示出穩定的大陸邊緣背景。

(3) 恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面物源可能來自中央隆起帶中部前寒武系的花崗閃長巖、橄欖石花崗巖。恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面除中央隆起帶中部物源的輸入外,還受到了海底鐵鎂質熱液的影響。

(4) 硅質巖為海水沉積和熱液沉積混合而成,多期次深部熱液的噴出影響了硅質巖的成因,其中恰克馬克鐵什Ⅰ號剖面硅質巖以海水成因為主,部分受到熱液影響,恰克馬克鐵什Ⅱ號剖面硅質巖以熱液成因為主。

致謝 感謝編輯和外審專家提出的寶貴意見,感謝張坦、匡明志、江維和李超凡在野外工作中的幫助。