滇黔北坳陷寒武系筇竹寺組巖相古地理特征與優質頁巖展布

羅錦宇 祝海華 梁興 張介輝 張廷山 閔華軍 張喜 鄒辰 李軍君

關鍵詞 巖相古地理;滇黔北坳陷;筇竹寺組;優質頁巖

第一作者簡介 羅錦宇,男,1998年出生,碩士研究生,非常規油氣地質,E-mail: 1215540960@qq.com通信作者 張廷山,男,教授,沉積學,E-mail: zhangtingshan@swpu.edu.cn

中圖分類號 P618.13 文獻標志碼 A

0 引言

近年來,隨著中國南方海相頁巖氣勘探取得巨大突破,上奧陶統五峰組—下志留統龍馬溪組和下寒武統筇竹寺組兩套頁巖層系被列為海相頁巖氣基礎地質研究和勘探實踐的重點[1?5]。Zou et al.[6]指出,與我國鄂爾多斯盆地海陸過渡相及松遼盆地湖相頁巖相比,這兩套頁巖的有機碳含量占我國頁巖層的主導地位。海相頁巖有機碳含量90%位于四川盆地的龍馬溪組與筇竹寺組中。其中筇竹寺組在上揚子地區平均厚度約為100 m,分布范圍介于300~500km2,具有厚度大、分布廣、TOC含量高的特點。雖然筇竹寺組頁巖層系在品質、厚度、有利區分布、演化程度上與五峰組—龍馬溪組海相頁巖存在較大的差異,但仍然具備頁巖氣勘探開發的潛力[7?8],是較好的頁巖氣勘探層位。

滇黔北坳陷位于四川盆地周緣[9],其寒武系筇竹寺組巖相古地理特征以及優質海相頁巖(TOC>2%、硅質含量大于40%的富有機質頁巖)的展布是關乎該區頁巖氣勘探開發的關鍵問題之一[10]。前人已對上揚子板塊寒武系筇竹寺組巖相古地理進行了精細的研究,在沉積相類型、沉積特征、層序以及優質頁巖發育的有利相帶等方面均取得了諸多成果[11?16],對筇竹寺組頁巖氣勘探起到重要的指導作用;但對于滇黔北地區筇竹寺組巖相古地理傾向于大空間或大時間尺度范圍的整體研究,對坳陷內不同地區在不同時期內巖相古地理特征的精細研究相對較少,且前人對滇黔北坳陷筇竹寺組巖相古地理的研究中選擇的絕大多數剖面、井位均位于坳陷周緣地區,而不在坳陷的主體之內,對坳陷內沉積相帶展布的研究相對缺乏井位及剖面支撐,可能無法精準地反映坳陷內具體的巖相古地理展布,這也是諸多學者對該地區筇竹寺組巖相古地理特征及其展布的認識存在差異的原因。例如劉忠寶等[11]認為筇竹寺期滇黔北地區西部主要接受古陸砂質碎屑機械沉積,滇黔北坳陷以砂泥質淺水陸棚微相為主;東南部受海侵影響仍以泥質以及生物沉積為主,自西向東發育砂質濱岸—砂泥質淺水陸棚—泥炭質深水陸棚沉積。高波等[17]認為滇黔北北部地區受到綿陽—長寧拉張槽的影響,筇竹寺組發育泥質深水陸棚沉積;南部昭通至鎮雄羊場一帶為淺水陸棚沉積。趙建華等[18]所作圖中認為昭通—鎮雄主要發育深水陸棚亞相,鎮雄—大方一帶發育淺水陸棚亞相,但文中對滇北地區沉積相的介紹非常少。鄒才能等[19]認為,不同巖相古地理演化特征影響優質頁巖的展布[20],同時也影響頁巖氣勘探開發策略的制定,因此精細刻畫該區巖相古地理顯得尤為重要[21]。

為了預測筇竹寺組頁巖在區域內的空間展布規律、研究富有機質沉積巖層位,為下一步該區頁巖氣勘探開發提供可靠依據。本文吸納前人的研究成果,通過對浙江油田公司在區內鉆穿、鉆遇的井位資料分析與對研究區內及周緣地區野外剖面觀測,進一步搜集周緣地區井位如L1井、DS1井的測井資料及區域地質調查資料,詳細研究了滇黔北地區下寒武統筇竹寺組上、下段巖相古地理演化特征,確定優質頁巖發育的有利相帶,揭示優質頁巖分布規律。

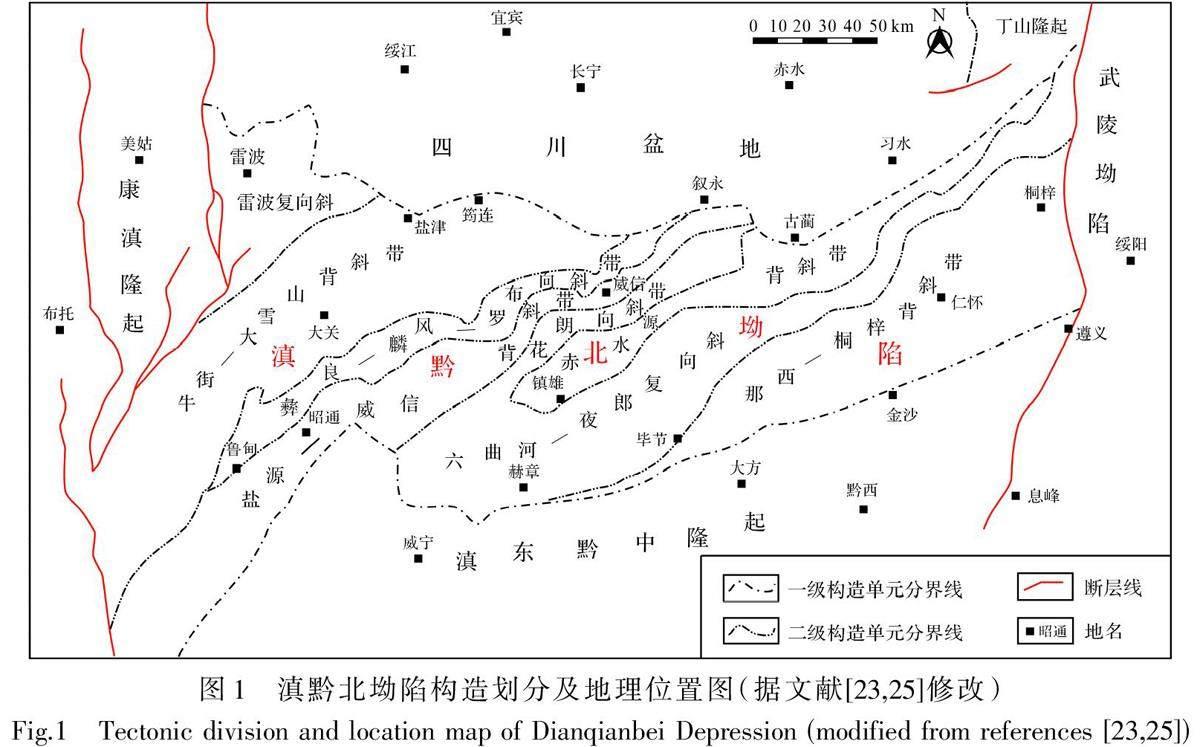

1 區域地質概況

滇黔北坳陷位于川、滇、黔三省交界處,為典型的山地地貌。大地構造主體處于上揚子板塊西南部,北接四川盆地,南鄰滇東—黔中隆起區域,西毗康滇古陸,東靠武陵坳陷。受寒武系后多期地質構造演化的影響,形成了如今多個三級構造單元[22?25](圖1)。震旦紀—早寒武世上揚子地區處于拉張構造環境,燈四期受桐灣運動影響,地層隆升并接受剝蝕,隆升幅度最大的地區剝蝕作用也越強,并開始在四川盆地沿綿陽—長寧一線殘留地層最薄處發育一條近南北向的拉張槽,這條拉張槽由沈安江等[26]、劉樹根等[27]首次發現提出,并將其命名為綿陽—長寧拉張槽。早寒武世,區域發生大規模海侵,拉張運動和沉降作用達到高潮,在拉張槽的中心沉積了巨厚的黑色頁巖,向邊緣地區延伸筇竹寺組地層逐漸減薄,拉張槽整體呈現東陡西緩的特征。閔華軍[25]依據區域地層厚度及其在區域內的變化情況,認為該條拉張槽在滇黔北地區也有發育,并大致確定其邊界南抵滇黔北鎮雄—大方一帶。筇竹寺組末期至滄浪鋪組沉積期,區域拉張作用及沉降作用快速減弱,水體深度變淺;至龍王廟組時期,拉張作用幾乎停止,拉張槽消亡,槽內外厚度基本一致,以碳酸鹽巖沉積為主[28]。

早寒武世筇竹寺期由于滇黔北坳陷發生大規模海侵,區內筇竹寺組整體為海相沉積,根據垂向沉積特征,將筇竹寺組劃分為上段與下段。下段地層與下伏震旦系燈影組呈平行不整合接觸,為深水陸棚沉積,底部沉積50~120 m厚的黑色頁巖,頁巖分布受拉張槽控制,是潛在的頁巖氣勘探層系[29]。中期至晚期區內水體深度變淺,沉積亞相轉變為淺水陸棚亞相,上段普遍以淺灰色砂、泥巖沉積為主。

2 筇竹寺組地層特征

中—上揚子地區寒武系筇竹寺組分布廣泛,厚度大,在不同的地區地層的命名具有穿時性[30?31]。例如滇東地區稱為筇竹寺組;黔北及川南等地區稱為牛蹄塘組;渝東、鄂西地區稱為水井沱組等。本次研究對滇黔北坳陷5個剖面進行了采樣,所運用到的Z101、Z103、CL1、JZ1等20余口鉆井的測井資料來自于浙江油田,再結合前人對區域周緣L1井、DS1井的研究資料,從中選出部分井及剖面,建立地層對比剖面,研究滇黔北坳陷及周緣地區筇竹寺組地層特征。

2.1 地層發育特征

筇竹寺組層型剖面位于云南昆明關山北坡筇竹寺。滇黔北坳陷筇竹寺組總厚度為220~510 m。與下伏麥地坪組泥頁巖或燈影組白云巖呈平行不整合接觸[32],與上覆滄浪鋪組/明心寺組整合接觸。前人針對不同的研究內容,按照地化元素指標[24]、巖性特征及測井響應特征對筇竹寺組地層進行了不同的劃分[11]。本次研究主要通過地層巖性,同時結合伽馬測井(GR)曲線特征及TOC 含量,將筇竹寺組劃分為上、下兩段。上下段巖性界面的劃分主要依據巖石顏色,下段主要沉積泥頁巖及泥質粉砂巖,具有顏色深、有機質含量高、GR值高、含黃鐵礦結核、含放射蟲、海綿骨針、紅藻囊果等生物化石的特征;上段地層粉砂巖含量升高,且整體呈現出巖石顏色變淺,有機質含量降低、GR值降低、生物化石減少的特點,以此將上下段地層區分。

筇竹寺組下段總體厚度為30~230 m,上段厚度整體較為平穩,為150~430 m(圖2、表1)。坳陷西部金沙廠—蓼葉壩沉積區筇竹寺組下段巖性為灰黑色粉砂巖及灰黑色泥質粉砂巖,向上逐漸轉變為灰色粉砂巖,砂巖層厚度為34~95 m,泥頁巖層厚度為35~45 m;筇竹寺組上段巖性由下部的灰色粉砂巖過渡為上部的灰色泥質粉砂巖及灰綠色泥巖、泥質粉砂巖,砂巖層厚度為120~165 m,泥頁巖層厚度為10~80 m。中部Z101井—JZ1井地區下段巖性從底部黑色、灰黑色泥頁巖向頂部灰色泥頁巖轉變,頁巖層厚100~190 m;上段巖性為灰色泥巖,泥巖層厚約300 m,幾乎不含砂巖層。FS1井下段則以140 m厚的炭質頁巖沉積為主;上段巖性從下部的灰色細砂巖、粉砂巖向上過渡為碳酸鹽質及砂質泥頁巖,泥頁巖層厚約200 m。東部金沙巖孔—遵義松林沉積區下段巖性以黑色頁巖及炭質頁巖為主,頁巖層厚50~60 m,松林剖面底部發育硅質頁巖沉積;上段巖性為灰綠色泥頁巖,泥頁巖層厚度為225~260 m。

根據對部分鉆井的TOC測井解釋及馬勁子、蓼葉壩及松林3個剖面的樣品分析測試結果(表1),地層TOC含量存在明顯的差異。例如:西部馬勁子剖面筇竹寺組下段TOC含量平均為1.14%;上段TOC含量平均為0.76%。中部Z101井下段TOC含量平均為2.53%;上段TOC含量平均為0.27%。JZ1井下段TOC含量平均為2.45%;上段平均為0.33%。東部松林下段TOC含量平均為4.58%;上段TOC含量平均為0.21%。由此可見,滇黔北坳陷筇竹寺組下段的TOC 含量整體高于上段,在平面上由西向東逐漸增加。

2.2 地層分布特征

利用剖面露頭、鉆井資料、結合少量區域地震資料,編制滇黔北坳陷及鄰區筇竹寺組下段及整體的厚度分布圖(圖3),并利用下段地層厚度初步恢復了滇黔北坳陷的古地貌模式(圖4)。筇竹寺組下段具有“在拉張槽內厚度大、在拉張槽邊緣及西部地區薄”的特征(圖3,4),上段在研究區內的分布較為穩定。位于拉張槽范圍內的Z101、JZ1 井及FS1 井地區[25],筇竹寺組整體厚度達400 m,向拉張槽邊緣延伸地層厚度不斷變薄。坳陷中部地區筇竹寺組下段受拉張槽影響地層沉積厚度較大,一般為150~250 m;在拉張槽邊緣下段地層厚度變薄。西部雷波地區下段地層厚度為40 m,東部巖孔、松林等地層厚度為40~50 m(圖3b)。筇竹寺組上段沉積期內由于裂陷槽被不斷充填,區內厚度整體較為穩定,一般為150~420 m,雷波地區地層厚度最大。

3 巖相古地理重建

3.1 沉積相類型

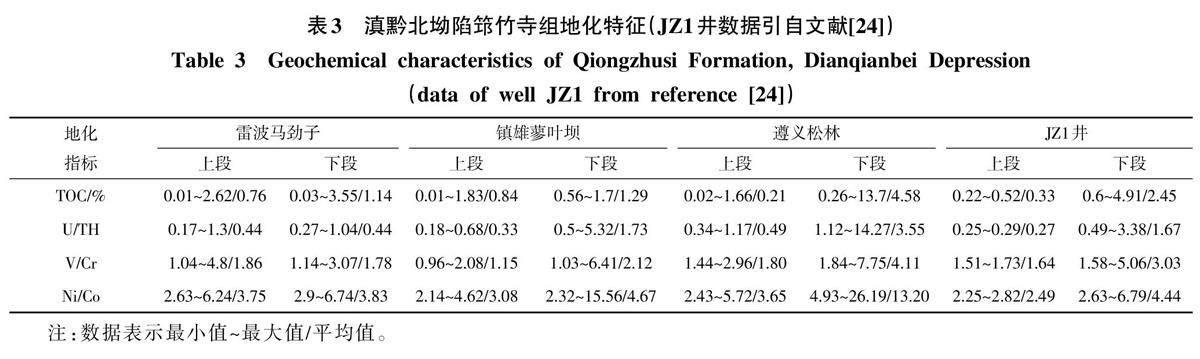

沉積環境對沉積相類型的劃分具有指導作用,前人研究表明,不同元素在不同環境下表現出不同的地球化學行為和性質,通常選用對沉積環境反映比較敏感的微量元素作為判斷指標,例如Mo、V、Ni、U等[33];其含量或元素間的比值可以揭示特殊的地質地球化學意義[34]。本次研究對馬勁子、蓼葉壩及松林3個剖面進行了采樣,進行元素含量及TOC含量的分析測試。巖樣的地化測試工作由重慶地質礦產研究院承擔,元素分析運用ZJ256電感耦合等離子體質譜儀以及ZJ420X射線熒光光譜儀,按照GB/T 14506.28—2010 與GB/T 14506.30—2010 測試流程,在22 ℃及36%濕度的環境中進行X射線熒光光譜以及等離子體質譜分析測試;TOC含量運用ZJ294總碳分析儀,在22 ℃及38%濕度的環境下測試;另外引用王鵬萬等[24]對JZ1井巖心樣品的地球化學測試結果判別研究區沉積環境。元素含量測試結果顯示,除了雷波馬勁子微量元素比值上下段差異不大,其他地區下段均顯示U、V、Ni富集程度高,含量比上段高的特征,說明下段水體深度普遍比上段深,為沉積相的劃分提供了依據。

根據測井解釋、巖心巖性,同時參考前人針對滇黔北坳陷寒武系筇竹寺組的沉積相類型的劃分方案[11,17],確定滇黔北坳陷沉積相類型為淺海陸棚相,進一步根據水體深度、巖石類型、沉積構造、古生物等相標志,進一步劃分為2種亞相及6種主要微相類型(表2)。

深水陸棚水體較深,為低能靜水沉積,區域上主要發育泥質陸棚、濁積砂兩種微相。深水泥質陸棚微相形成于缺氧、靜水沉積環境,主要發育在研究區中部、東部的筇竹寺組下段。巖石因有機碳含量普遍高于2%,故顏色較深,以深灰—灰黑色泥頁巖、碳質頁巖及硅質頁巖為主(圖5a),鏡下黏土礦物含量達90%以上(圖5b)。主要發育水平層理(圖5c,d),東部地區有時發育泥質結核。常見黃鐵礦發育于黑色泥巖、頁巖中(圖6e),例如JZ1井2 372 m處,電鏡下可見大量草莓狀黃鐵礦集合體,集合體粒徑一般為2~5 μm(圖6f)。硅質頁巖在松林剖面底部出露,鏡下以石英、方解石與黏土礦物為主(圖5g),TOC平均高于1%。薄片下可見頁理構造發育以及放射蟲、海綿骨針、紅藻囊果等生物化石(圖5h,i)。常規測井曲線顯示為自然伽馬高值(200~350 API),沉積厚度較大,普遍在50 m以上。濁積砂微相形成于濁流沉積,具不完整的鮑馬序列,主要發育在研究區下段底部的深水環境。本次研究松林中南村剖面可見,厚度較薄,為1~2 m。巖石類型以薄層或中層深灰—灰黑色泥質粉砂巖、細砂巖為主,主要發育波狀層理和平行層理。

淺水陸棚水體較淺,頻繁受到水動力的影響,主要發育泥質陸棚、砂質陸棚、砂泥質陸棚與碳酸鹽質陸棚4種微相類型。淺水泥質陸棚微相形成于相對低能靜水的環境,在研究區中部及東部地區上段地層中廣泛發育,沉積厚度多在200 m以上。巖石類型多以灰—深灰色泥巖為主(圖6a),在上段頂部為灰綠色泥巖(圖6b),常夾有薄層碳酸鹽巖;沉積構造單一,以水平層理為主(圖6a)。由于巖石有機碳含量不高,約為1%,因此自然伽馬值較筇竹寺組底部富有機質頁巖低,但高于粉砂巖及灰巖(平均約100 API)(圖2)。淺水砂質陸棚微相形成于具有一定水動力的水體中,多發育在西部及東北部地勢較高地區的上段中,東部松林地區上段地層也發育粉砂巖沉積。巖石類型以灰—深灰色薄層粉砂巖、泥質粉砂巖為主,巖石中粉砂巖紋層常發育(圖6c),并發育平行層理,微型波狀或微斜層理(圖6d)。粉砂巖、泥質粉砂巖連續厚度可達幾十米或超過百米,其中常夾有灰巖透鏡體,例如金沙廠剖面,可見透鏡體厚約30 cm(圖6e)。自然伽馬曲線呈低值,為60~80 API。淺水砂泥質陸棚多發育在西部地區下段地層的頂部,厚40~80 m,巖性主要為灰黑色—深灰色泥質粉砂巖,常發育水平層理(圖6f),由于砂泥含量不斷變化,自然伽馬曲線呈現鋸齒狀特征。淺水碳酸鹽質陸棚微相為海平面較低時“清水”期發生碳酸鹽沉積,以灰色灰巖為主,在區內發育的層位為馬勁子剖面的上段中部,灰巖厚度較大,約為31 m(圖6g),多為塊狀層理;灰巖層面上可見大量擾動波痕(圖6h);鏡下鑒定為微亮晶砂屑灰巖,砂屑呈球狀、橢球狀或不規則狀,粒徑介于0.06~0.15 mm,生物化石碎屑不發育(圖6i)。此類碳酸鹽巖沉積時水體極淺,可能代表海平面上升或陸源碎屑輸入減少時的沉積。

3.2 巖相古地理演化特征

根據對坳陷南部及北部地區進行單井相分析和連井相對比后發現,研究區筇竹寺組在不同沉積期內沉積環境具有差異,且同一沉積期內不同地區沉積環境也具有持續分異的特征(圖7,8)。本文將野外及室內、宏觀與微觀工作相結合,確定了筇竹寺組以上下兩段為單位的2個時期編圖單元。在對沉積相縱橫向特征對比分析的基礎上,結合區域地質背景,采用單剖面垂向變化—多剖面橫向對比—區域地層變化研究思路,運用優勢相分析作圖法[35],對滇黔北坳陷寒武系筇竹寺組上段、下段巖相古地理進行了重建(圖9)。

筇竹寺組下段繼承了燈四段沉積時期的構造格局,區內地勢西高東低,中部地區受到拉張槽控制[20,26?27],加上東部地區丁山隆起以及南部黔中隆起隆升的影響,使得中部地區形成半封閉的海灣,加劇了海盆滯留。筇竹寺組早期發生大規模海侵,海平面上升導致水體深度較深,海底出現大面積缺氧環境[36],有利于放射蟲、海綿動物這類生活在深水厭氧環境中的古生物的保存,這些古生物沉降至海底,在筇竹寺組下段底部形成較厚的富有機質炭質硅質頁巖以及炭質粉砂質頁巖。

筇竹寺組下段沉積期,坳陷南部與北部在東西向上均具有不同的沉積特征。坳陷南部西側昭通、Z103井地區靠近西部康滇古隆起,地勢較高,地層厚度相對較薄(圖3,4),水體深度較淺,發育砂泥質淺水陸棚沉積,巖石類型以灰黑—深灰色泥質粉砂巖、灰黑色粉砂巖為主(圖7),由于砂質含量較高,按優勢相作圖的原則,在巖相古地理研究中劃分為砂質淺水陸棚沉積(圖9a)。中部拉張槽內Z101井—JZ1井地區與東部地區受大規模海侵影響,水體深度大,均以泥質深水陸棚沉積為主,沉積較厚的黑色頁巖、灰黑色粉砂質泥巖(圖7),但東部地區頁巖沉積厚度比拉張槽地區稍薄(圖3b)。此外在松林剖面底部可見呈層狀或透鏡狀的硅質巖多層沉積,這也證實滇黔北坳陷東部在筇竹寺早期為深水陸棚沉積。

坳陷北部西側雷波地區在早期發育深水泥質陸棚微相,沉積厚約30 m的灰黑色粉砂質泥巖,之后由于物源碎屑不斷輸入,水體深度變淺,開始以淺水砂質陸棚沉積為主(圖9a),沉積一套灰色粉砂巖。拉張槽內B1、CL1井及YS106井等地與南部拉張槽內地區一樣,發育深水泥質陸棚沉積,巖性以黑色頁巖、黑色粉砂質頁巖為主(圖8、圖9a),但北部拉張槽內地區發育大量的放射蟲、海綿骨針及紅藻囊果。東北部鎮雄蓼葉壩、Y1井、DS1井等區域水體淺且平穩,發育淺水砂泥質、泥質陸棚微相,但地層泥質含量偏高,泥巖厚度較大(表1、圖7,8),廣泛發育灰色泥巖沉積,故劃為淺水泥質陸棚微相(圖9a)。

筇竹寺組上段沉積期內,綿陽—長寧拉張槽經歷充填與熱沉降[24],但充填作用可能相對較強,導致滇黔北坳陷內相對海平面開始下降,區域內沉積物普遍以淺水砂質、泥質沉積為主,頁巖層發育較少。此時區域整體上以淺水陸棚亞相為主,南部金沙廠—松林地區沉積微相類型由淺水砂質陸棚微相變為淺水泥質陸棚微相(圖7);北部雷波馬勁子—DS1井地區沉積微相由淺水砂質陸棚微相變為淺水泥質陸棚微相,到DS1井再變為淺水砂泥質陸棚微相(圖8)。平面上,西部雷波、彝良、昭通、威寧等地發育淺水砂質陸棚微相,以砂巖、粉砂巖、泥質粉砂巖為主;中部B1-JZ1井與東部大方—遵義地區發育淺水泥質陸棚微相,以灰色、灰綠色泥巖為主,由于靠近海平面,常夾薄層碳酸鹽巖或風暴成因的粉砂巖。期間拉張槽區域因受小規模海侵影響沉積環境存在短時的變化,發育深水泥質陸棚微相,沉積一套灰黑色泥頁巖;東北部DS1井地區則受古隆起影響發育淺水砂泥質陸棚微相,沉積灰色砂巖與泥巖互層,頂部出現紅色泥巖薄層,沉積環境由貧氧逐漸轉變為氧化環境(圖7,8、圖9b)。

4 巖相古地理對優質頁巖展布的影響

通過對地球化學指標分析,優質頁巖主要分布在深水陸棚相帶中,包括筇竹寺早期研究區中部拉張槽深水陸棚相帶及東部與廣海毗鄰的深水陸棚相帶,同時結合巖相古地理特征建立優質頁巖發育模式。

4.1 地化參數指示沉積環境及優質頁巖分布

地球化學指標顯示,研究區拉張槽兩側筇竹寺組下段為氧化環境,槽內與東部毗鄰廣海的深水區為還原環境,還原環境中頁巖TOC含量更高,優質頁巖也更為發育(表2)。前人對反映沉積環境的指標進行了大量研究,Hatch et al.[37]、Jones et al.[38]、張喜等[39]、騰格爾等[40]均提出利用U/TH、V/Cr、Ni/Co及V/(V+Ni)指標來判斷沉積環境;Tribovillard et al.[41]與Shi et al.[33]對黑色頁巖地化特征進行了大量研究,認為U、V、Mo三種微量金屬元素對古代海洋氧化還原環境變化較為敏感,可以作為反映古代海洋沉積環境的指標;Li et al.[42]最新成果顯示,鐵元素中高活性鐵含量(FeHR)與總含鐵量(FeT)、黃鐵礦中含鐵量(Fepy)的比值關系也可用于判斷氧化還原環境。本文結合區域沉積背景,運用U/TH、V/Cr、Ni/Co來判斷沉積環境,U/TH<0.75、V/Cr<2、Ni/Co<5 指示氧化環境;U/TH<0.75、V/Cr<2、Ni/Co<5指示氧化環境;0.751.25、V/Cr>4.25、Ni/Co>7指示缺氧環境。

結合頁巖TOC含量(表3),對優質頁巖的展布進行研究。分析認為,筇竹寺組優質頁巖主要發育于筇竹寺組下段,且其沉積主要受燈四段—筇竹寺組初期古地貌以及筇竹寺組沉積早期海侵的控制。筇竹寺組下段沉積期,雷波馬勁子剖面位于滇黔北坳陷的西部邊緣地區,靠近康滇古隆起,水體深度相對較淺,U/TH平均為0.44,V/Cr平均為1.78,Ni/Co平均為3.83。按照標準,雷波地區筇竹寺組下段為氧化環境,水動力強且碎屑物質較多,以清水沉積為主。因此頁巖沉積較薄,以厚層粉砂巖為主,TOC含量平均為1.14%。中部鎮雄蓼葉壩剖面以及JZ1井分別位于拉張槽邊緣及內部,鎮雄蓼葉壩剖面與JZ1井U/TH、V/Cr、Ni/Co平均值分別為1.73、2.12、4.67和1.6、3.0、4.4,指示鎮雄蓼葉壩剖面為貧氧—氧化環境,JZ1井為缺氧環境。鎮雄蓼葉壩頁巖沉積厚度較薄,TOC平均含量為1.29%,而JZ1井位于槽內,水體深度較深,頁巖沉積厚度較大,有利于有機質發育,TOC 平均含量為2.45%,TOC大于2%的黑色頁巖厚度約為100 m(圖9a)。東部地區主要受海侵影響,與西部地區相比水體深度更深,遵義松林剖面U/TH、V/Cr、Ni/Co平均值依次為3.55、4.11以及13.20,為缺氧環境,TOC平均含量約為4.5%,TOC>2%的頁巖厚60 m(圖9a),具備優質頁巖的特征。筇竹寺組上段沉積時期,區內水體深度整體變淺,富有機質頁巖沉積規模變小,有機質豐度降低,黏土質含量升高。西部雷波馬勁子U/TH平均為0.44,V/Cr平均為1.86;Ni/Co平均為3.75,指示氧化環境,TOC含量平均為0.76%(表3),其含量略低于下段沉積期。中部JZ1井與東部松林剖面為氧化環境(表3),JZ1井發育灰色泥巖,TOC平均含量為0.3%;松林剖面發育灰綠色泥巖,TOC 含量平均為0.2%,與下段相比,TOC含量大幅降低。

前人對本研究區及鄰區黑色頁巖的研究結果顯示,該研究區Y8井、Y9井龍馬溪組下段富有機質黑色頁巖的U/TH、V/Cr 及Ni/Co 值分別為1.42~2.45、4.3~6.7、6.43~9.92 以及1.34~2.41、2.3~7.1、6.64~10.38,兩井平均值約為1.96、4.87、8.25;TOC含量為0.5%~8.4%,平均約為4.63%[43]。鄰區川南的W201井龍馬溪組下段黑色頁巖Th/U值為0.3~2.3,V/Cr值為1.49~4.27,Ni/Co 值為2.51~6.70,均指示缺氧環境,TOC含量約為1%~4%,平均為3%[44]。由此可見,與同區及鄰區龍馬溪組黑色頁巖相比,研究區東部松林地區及其他地區筇竹寺組下段頁巖TOC含量均較低,相比之下,東部遵義地區筇竹寺組下段頁巖生烴潛力可能更好。

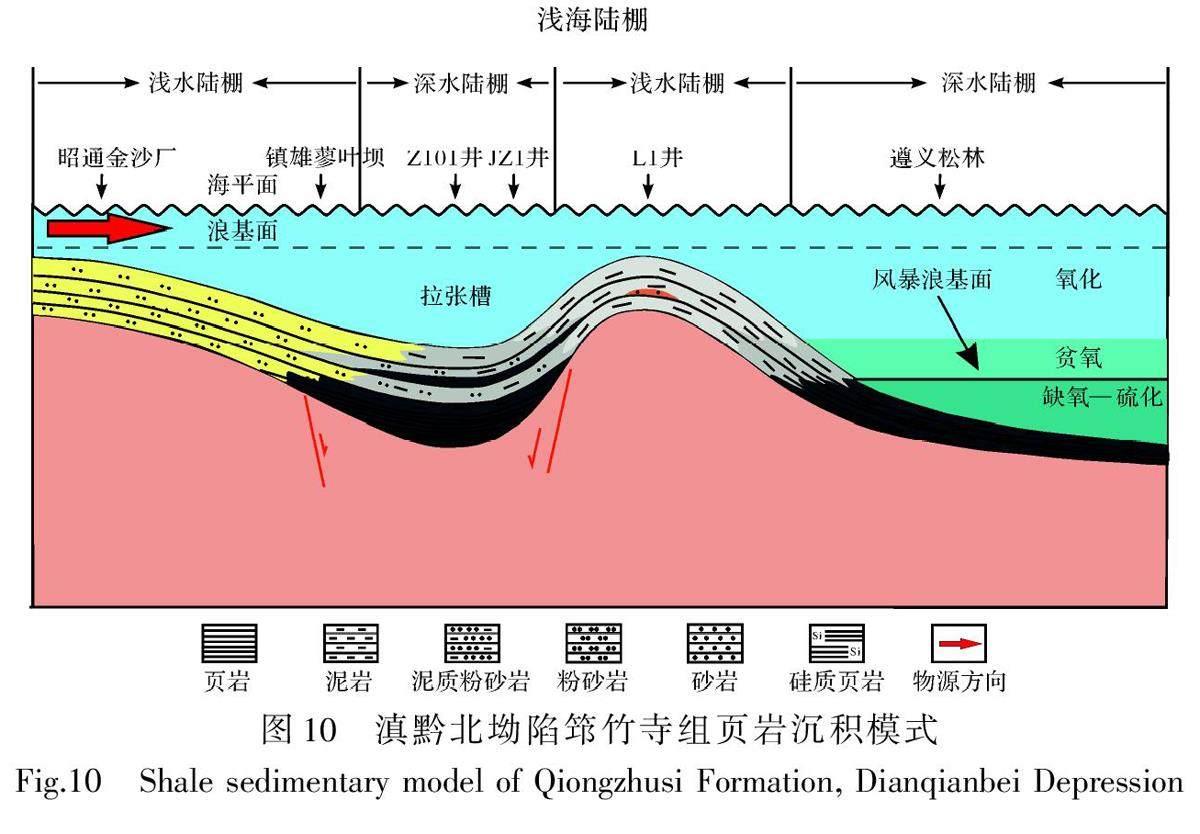

4.2 巖相古地理約束下優質頁巖發育模式

綜合分析認為,滇黔北坳陷筇竹寺組富有機質頁巖主要為淺海深水陸棚沉積模式(圖10),深水陸棚沉積在區域中部CL1、B1、Z101、JZ1、FS1 井一帶發育,在東部地區沿金沙巖孔—遵義松林地區發育。其中,CL1、B1、Z101、JZ1、FS1井一帶基本處于前人確定的拉張槽范圍內[25];槽內筇竹寺組沉積記錄顯示為地層總厚度及黑色頁巖厚度明顯加厚,這與本文對區域地層特征的研究結果一致(圖2)。因此,推測中、西部地區深水陸棚的形成可能與綿陽—長寧拉張槽有關。東部金沙巖孔—遵義松林一帶,張愛云等[45]及劉寶珺等[46]認為在筇竹寺組沉積期,揚子地區古地貌呈現西高東低的特征,形成一個區域性的向東傾斜的大斜坡,目前該觀點也已得到證實。滇黔北坳陷東部金沙巖孔—遵義松林一帶,遠離拉張槽,故推測其深水陸棚的形成可能與區域古地貌的下降有關。因此,本次研究認為研究區內深水陸棚沉積的成因可分為兩種:一種是中部地區深水陸棚的發育主要受拉張槽控制,另一種是東部深水陸棚的發育主要受到區域古地貌控制。縱向上,筇竹寺組優質頁巖主要發育于筇竹寺組下段的泥質深水陸棚微相(圖7,8),上段主要發育淺水陸棚亞相,以泥巖沉積為主,頁巖層沉積厚度薄且有機質含量低,并不具備成為優質頁巖的條件。平面上優質頁巖主要沿兩個區域展布(圖10)。一是沿受拉張槽控制的CL1井—鹽源—JZ1井—FS1井一帶展布,筇竹寺組早期滇黔北坳陷發生大規模海侵,使得拉張槽內水體深度變深,槽內頁巖沉積厚度較大,有機質含量較高;槽邊緣水體深度相對較淺,頁巖沉積厚度較薄,有機質含量相對也較低(表1,3、圖3,10)。二是沿著坳陷東部金沙—遵義地區展布,東部地勢較低,受海侵影響水體深度變深,海平面相對較高,生物繁盛,初始生產力高,底水缺氧嚴重形成缺氧環境,有利于有機質發育(圖10),為優質頁巖沉積提供了有利條件,是優質頁巖主要沉積區之一。

5 結論

(1) 筇竹寺組在區內總體表現為西部古隆起區地層薄、中部拉張槽內及東部地區地層厚、拉張槽邊緣地層薄的特點,其中,拉張槽內的地層厚度及頁巖沉積厚度比東部地區更厚。地層分為上、下兩段,受不同區域沉積環境影響,上下段地層中夾有不同巖性的薄層,同一沉積期內巖石類型也具有地區差異,筇竹寺組下段沉積時西部地區以砂巖為主,中部與東部地區以泥頁巖為主。

(2) 滇黔北坳陷及周緣地區筇竹寺組發育淺海陸棚相,上、下段沉積環境不同,水體深度存在差異,導致筇竹寺組在不同時期具有不同的沉積相特征。可進一步劃分為2種亞相與6種微相。筇竹寺組下段由西至東依次發育淺水砂質陸棚微相、深水泥質陸棚微相。上段由西向東依次發育淺水砂質陸棚微相、淺水泥質陸棚微相以及淺水砂泥質陸棚微相。通過對滇黔北坳陷巖相古地理細致研究,發現鎮雄—大方一帶在下段時期為深水陸棚沉積,與前人認識不同。

(3) 滇黔北坳陷筇竹寺組優質烴源巖為黑色頁巖、炭質頁巖,TOC含量大于2%,筇竹寺組頁巖發育的最有利相帶為深水泥質陸棚亞相。縱向上,主要發育在筇竹寺組下段底部;平面上,筇竹寺組優質頁巖在區內具體的分布情況為:主要沿受拉張槽控制的CL1井—鹽源—鎮雄JZ1井(南北向)及B1井—JZ1井—大方FS1井一帶(東西向)一帶及東部地勢低且水體深度較深的金沙—遵義地區展布,是有利的優質頁巖勘探區域。

致謝 本文研究過程中,得到中國石油杭州地質研究院高級工程師王鵬萬、中國石油浙江油田公司高級工程師舒紅林以及西南石油大學地球科學與技術學院博士曾建理等人的大力支持,在此一并致謝。