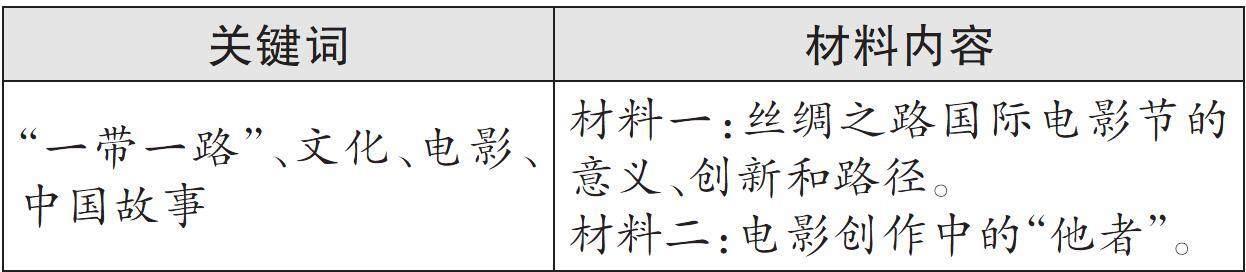

信息類文本專項練習

李政

練習一

閱讀下面的文字,完成1~5題。

材料一:

絲綢之路沿線國家在不同文明的滋養下,孕育出眾多文化主體,有著個性迥異的文化特征。但是,陸上絲綢之路從發源之初便以發達的中原文明與歐洲文明成為兩極,在兩極之間的國家與地區,在歷史上很長一段時間都被兩極文明視為落后的異域空間。在中原文化語境下,這一地帶被泛指為西域,“是充滿想象、虛構、遙迢的‘異托邦之所,是被賦予了無數文化鄉愁和審美想象的異域所在”。在西方中心主義的視角下,包括中國在內的海陸絲綢之路國家則一同被劃入近東、中東、遠東等東方話語,是西方殖民擴張過程中侵略的對象。歐美各大國際電影節雖能夠為亞非國家與歐洲國家提供一定的展示平臺,但這些電影節的選片及評獎傾向卻難以逃脫西方中心主義思維定式與當代政治潮流的影響,弱勢國家的電影創作者也不得不向西方主流價值觀靠近。

新時代的“一帶一路”戰略是對舊絲綢之路的重塑,也是對歷史上的中原正統論、西方中心主義的突破,還是以平等合作構建人類命運共同體而做出的努力。這也是絲綢之路國際電影節在文化理念上的創新之處。通過在展映等環節充分尊重參展與參賽國家的創作自由,能夠排除意識形態與文化偏見對電影藝術的干涉,從而真正消除文化隔閡,實現平等合作,又以影像為媒介尋求“一帶一路”國家多樣文明對和平、民主等人類共同價值的普遍認可。

絲綢之路國際電影節展映的影片中,半數以上都是來自“一帶一路”國家與地區,能夠使這些國家與地區集中展示電影藝術的優秀成果。例如第八屆絲綢之路國際電影節“絲路電影風采”展映單元中有《我從不哭泣》《針惜情緣》等作品,這些作品以本土創作者的眼光,刻畫本土風貌,宣揚本土文化,同時對貧富差距、代際隔閡等“一帶一路”國家共有的社會問題進行呈現。這種文化共鳴又將成為“一帶一路”國家的情感連接,通過影像培育“一帶一路”國家的共同體精神,最終轉化為“一帶一路”國家從文化延伸到經濟等領域密切合作的動力。絲綢之路國際電影節還將更多國家納入“一帶一路”“朋友圈”,提高“一帶一路”戰略的國際認可。絲綢之路國際電影節的選片不只局限于“一帶一路”沿線國家的優秀電影,也涵蓋了其他國家的經典佳作,如第七屆絲綢之路國際電影節展映了《美國風情畫》《象人》等美國影片,真正體現了開放包容的氣度與尊重多元文化的決心。

(張燕、易恬恬《“一帶一路”倡議下絲綢之路國際電影節的創新機制與發展路徑》)

材料二:

“他者”本身是作為一個在哲學領域中的關系性概念而存在的。他者的概念是一個以自我為坐標,將外在一切事物與自我進行建構與完善的過程。在電影創作中,審美在主體間的互換與交流,形成了一種“互滲”的敘事邏輯模式。因此,將“他者”的研究理論作為在“一帶一路”戰略中傳講中國故事的方法論,不失為一個良好的戰略方法。

在電影故事的講述過程中,需要去研究故事話語主體與他者看待世界的方式——即人類共同價值理念。在他者的視角下,尋找共情敘事,共情的關鍵在于觀眾是否認同角色人物的處境。將人物引見給觀眾,重要的不僅是讓觀眾看出他的主要特征,還要看出自己與他的相似之處。“禮之用,和為貴”“己所不欲,勿施于人”是儒家在待人方面的主要思想,按禮法行事,就是站在他者的角度思考成人之美,多為別人著想,才是增強情感共同性的有效方法。在面對“一帶一路”沿線國家和地區時,我們一定存在著信仰、政治、文化的不同,而在講述中國故事的表述方面,我們要堅守的卻是“君子和而不同”的中庸之道,這是電影事業的責任與使命。我們需要站在他者的眼光中,定位自己在這個話語體系中的講述方式。在跨文化敘事層面,以找文化共情點的敘事策略,去找尋令他者認同的價值觀體系,從而促進中國形象的塑造,對電影故事進行中國化表達。

再者,還可以讓他者講述中國故事,他者以“在場者”“見證者”這樣的親身策略,用客觀的視角闡釋中國故事。這種更具有說服力的方式,可以讓世界更好地了解中國,中國形象在自塑與他塑的過程中將會得到合塑,這是實現中國文化有力傳播的重要途徑。

(劉璐、吳岳《“一帶一路”視域下的電影故事創作》)

1.下列對絲綢之路國際電影節的理解和分析,不正確的一項是(? )

A.絲綢之路國際電影節給弱勢國家的電影創作者提供了一個堅持獨立價值觀的平臺,讓其電影藝術不受西方意識形態的影響。

B.絲綢之路國際電影節創新文化理念,致力于重塑舊絲綢之路,糾正兩極文明的偏見,以平等合作構建了人類命運共同體。

C.絲綢之路國際電影節尊重參賽與參展國家的創作自由,既可以宣揚本土文化,又不排斥對貧富差距、代際隔閡等問題的呈現。

D.絲綢之路國際電影節對內凝聚“一帶一路”國家的共同體精神,對外拓寬“朋友圈”,提高“一帶一路”戰略的國際認可。

2.根據材料內容,下列說法不正確的一項是(? )

A.絲綢之路沿線國家雖然也誕生出了眾多文化主體,卻比中原文明和歐洲文明落后,只是連接陸上絲綢之路兩極的異域空間。

B.將“他者”理論用作“一帶一路”戰略中傳講中國故事的方法指導,可以讓審美在中國和“他者”之間互換交流,形成“互滲”。

C.在講述中國故事時,作為敘事主體的中國應和“一帶一路”沿線國家和地區看待世界的方式保持一致,尋找共情敘事。

D.“一帶一路”視域下的中國電影創作,既要進行中國化表達,即自塑,也要站在他者的角度,讓他者以客觀視角完成他塑。

3.下列影片哪一部不適合在絲綢之路國際電影節展映(? )

A.電影《止殺令》講述了全真教道長丘處機為了勸成吉思汗止殺東歸,不惜西行35000里,只為呼喚和平、弘揚大愛的故事。

B.電影《馬可波羅回香都》講述中國和意大利人民友好交往的故事,以海陸絲綢之路為表現對象,展現了世界各地的風情。

C. 電影《大唐玄奘》講述了唐朝高僧玄奘歷時19年,不畏艱難險阻,前往天竺取經的傳奇故事,強調不同文化之間的融通。

D.美國電影《摘金奇緣》中塑造的東方女性楊艾莉追求門當戶對,不相信愛情,性格刁鉆,展現出一種西方人對東方的異域臆想。

4.請簡要分析材料一的論證結構。

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

5.國內某公司想立項一部絲路類型電影,講述中國故事,請結合材料在電影故事創作上提出你的建議。

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

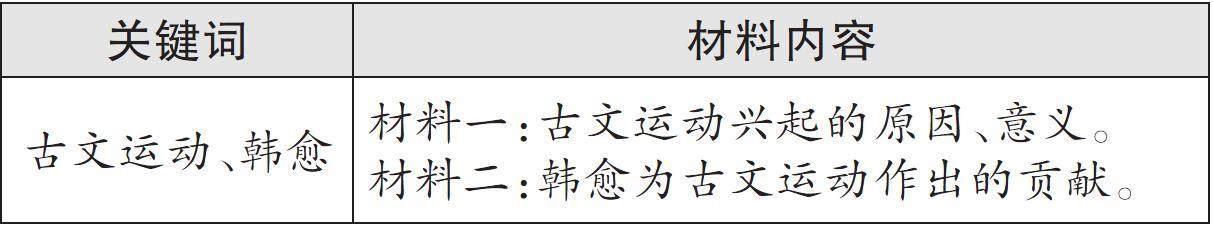

練習二

閱讀下面的文字,完成1~5題。

材料一:

古文運動之興,在于以文章傳揚道德,制止社會崩壞。這種模式在初唐發生過,頗類陳子昂矯拔流俗以風骨興寄反對六朝陳詞濫調的宮體余風。所以不能把古文運動直接地視為反對時行文體,而應將它看作負有改造社會的政治使命的一場波及深遠的運動。古文家們遠溯秦漢,從典籍中尋找到承載傳統道德的散文,與陳子昂越過六朝直追漢魏的做法并無二致。到了中唐時期,賡續正宗華夏傳統文化之根脈,以偏激堅決之態度矯俗厲化的韓愈是古文運動的中流砥柱;后來五四時期的陳獨秀倡導白話文運動“絕不容許有討論之余地”的決絕亦有韓愈之風。當然那時韓愈們的態度行為若有曖昧,古文運動也難為聲勢,會被各種勢力剿滅于萌芽之中。沒有過激行為、激烈沖撞,社會不會改良,墮落會加劇。實際上這場運動是牛李黨爭的前奏。看韓愈們的政治立場即知,唐前后期是不同性質的社會:盛唐之前是貴族社會;中唐以后由于科舉興盛,安史之亂沉重打擊了傳統社會,價值觀潰崩,社會由治而亂,平民新貴取代傳統貴族,但道德底蘊不足,倫理廢弛,社會失墜,甚至出現了永貞之亂。安史之鑒不遠,韓愈看到這種現象,站在維護傳統社會立場作了堅決反擊:巧妙地找到古文的形式即“文以載道”。在這場平民新貴與傳統貴族長達半個多世紀的爭斗中,高潮即是牛李黨爭。這場改變社會性質的斗爭以平民的狂歡而結束;同時以古文來匡矯時弊、改造社會的古文運動也走向式微。

其實古文運動還是一場辨“雅”辨“俗”的運動。安史之亂后平民崛起,傳統貴族式微,社會加速世俗化,韓愈的尊古實為“雅”“俗”之辨。錢穆《雅與俗》云:“最先辨雅俗者,起于《詩》,凡中國傳統論及音樂藝術文學,皆必辨雅俗。”韓愈以文學為武器,倡導文以貫道,這個“道”即是“雅”,是傳統道德與傳統價值,故古文運動之目的到了韓愈那里便成了試圖恢復傳統社會的極其重要的手段。中唐以后,社會面目與初盛唐單純的傳統社會相比已發生了根本變化,文弊訓薄——以婦女服飾、發髻、妝容而論,標新立異,三兩年一變,風行一時。所謂流風,在于投人所好,大眾趨附,隨俗從流,久之生厭,則花樣又變。這樣的社會顯然是不行的。在晚唐世風日下的形勢下,更有必要掃除這些歪風邪氣。順便說一下,大唐這種“非華風”妝容還傳到日本,至今藝伎中仍有保留,即鵝翅眉,櫻桃小口,如玉肌膚。這或可反觀中唐流行的妝容。所以說古文運動之興具有深廣的社會背景。

(張起、朱昱璇《“古文運動”新論》)

材料二:

古文運動是一個歷跨兩朝的文學運動,主要的針對對象是六朝駢體文,韓愈雖然說是古文運動的倡導者,最先提出“古文”的概念,將古文運動推向了一個高潮,但早在韓愈之前就已經存在古文運動的濫觴了。《舊唐書·韓愈傳》中記載“大歷、貞元之間,文字多尚古學,效揚雄、董仲舒之述作,而獨孤及、梁肅最稱淵奧,儒林推重。愈從其徒游,銳意鉆仰,欲自振于一代。”也就是說,在韓愈之前,唐代的士子已經發現了“文勝質”的弊端,并予以糾正,而韓愈正是受此影響。

韓愈為古文運動作出巨大貢獻是在其入仕之后,古文運動是一場有組織有主體有理論的文學運動,推廣它的最好的辦法就是擴大它的受眾。在《新唐書·韓愈傳》中記載:“愈性明銳,不詭隨。與人交,終始不少變。成就后進士,往往知名。經愈指授,皆稱‘韓門弟子。”韓門弟子是一個龐大的群體,從《新唐書·韓愈傳》中明確提到,或者在韓愈傳后附傳的就有李翱、張籍、皇甫湜、盧仝、賈島、劉義、李賀,其他有一大部分都是在韓愈為前來求引薦的士子寫的序中提到的。

韓愈之所以會積極幫助士子,一方面與他早年科舉屢試不第的遭遇有關系,韓愈對于進士科考試尤其是博學鴻詞科的失敗是十分在意的,所以對于應試者的同情致使韓愈樂于幫助那些年輕的舉子。另一方面,韓愈對于教育有自己獨到的看法和認識,廣泛地提攜后進也是實現自己教育理想的一種手段。再者,科舉與古文運動雖然在內容上呈現出兩個方向,但古文運動如果想進一步發展古文,最行之有效的方法就是提攜更多的古文倡導者進入統治階層,掌握話語權,只有這樣,才能更進一步推動古文運動的發展。

(張言《從韓愈看唐代科舉與古文運動的關系》)

1.下列對材料相關內容的理解和分析,不正確的一項是(? )

A.“曖昧”,原指男女之間態度含糊、不明朗的關系,文中假設韓愈對時行文體、世俗風氣的態度含混不清,不堅決。

B.“雅”作為“俗”的反面,在文中指“道”,也就是傳統道德與傳統價值。古文運動就是辨“雅”、尚“雅”的運動。

C.“流風”指前代留下來的風尚,在文中指大眾趨之若鶩的不好的社會風氣,包括下文所說傳到日本的“非華風”妝容。

D.聯系文本可知,“濫觴”應該指古文運動的起源和發端,最早應源于初唐時期矯拔流俗以風骨興寄的陳子昂。

2.根據材料內容,下列說法不正確的一項是(? )

A.古文運動的模式,在此之前歷史上已發生兩次:一次是古文家們上溯至秦漢尋求散文,另一次則是陳子昂越過六朝直追漢魏。

B.科舉興盛讓平民新貴日漸強大,安史之亂又打擊了傳統貴族社會,此消彼長,傳統貴族在斗爭中落敗,古文運動也隨之衰落。

C.獨孤及、梁肅等人的文章取法揚雄、董仲舒,對當時文章“文勝質”的弊端進行了糾正,韓愈曾跟隨他們游學,精心鉆研模仿他們。

D.韓愈之所以樂于提攜后進,一是同情那些年輕的舉子,二是古文運動需要更多的受眾,三是為了實現自己的教育理想。

3.下列關于文章創作或評價的言論,最不符合“古文運動”理念的一項是(? )

A.文章合為時而著,歌詩合為事而作。

B.行之乎仁義之途,游之乎詩書之源。

C.清辭巧制,止乎衽席,雕琢蔓藻,思極閨闈。

D.蓋文章,經國之大業,不朽之盛事。

4.給“古文運動”下一個定義。

______________________________________________________________________

5.韓愈對古文運動有哪些影響?

___________________________________________________________________________________________________________

參考答案

練習一:1.B(原文為“以平等合作構建人類命運共同體而做出的努力”,并非已經構建了人類命運共同體。)

2.A(“卻比中原文明和歐洲文明落后”錯,原文說“在歷史上很長一段時間都被兩極文明視為落后”,“落后”不一定是客觀事實,只是“兩極文明”的看法,且選項缺少了時間限制。)

3.D(影片包含西方中心主義的文化偏見,不符合絲綢之路國際電影節消除文化隔閡的創新理念。)

4.①材料一采取的是層進式結構;②先介紹“一帶一路”國家文明被低估的歷史背景及歐美各大電影節的不足;③再指出絲綢之路國際電影節相關方面的創新,追求平等合作;④最后指出其創新的具體表現。

5.①在故事創作理念上,尊重絲路國家和地區的文化文明,突破過去中原正統論、西方中心主義,立足“人類命運共同體”進行創作;②在故事講述過程中,要在“他者”視角下尋找共情敘事,找尋文化共情點,增強情感共同性;③在故事角色設定上,可以加入“他者”角色,讓他者作為故事的“在場者”“見證者”講述中國故事。

練習二:1.D(最早應該是材料二第一段中所載的“大歷、貞元之間”。)

2.A(“一次是古文家們上溯至秦漢尋求散文”錯,根據原文“這種模式在初唐發生過” “古文家們遠溯秦漢,從典籍中尋找到承載傳統道德的散文,與陳子昂越過六朝直追漢魏的做法并無二致”,可知,材料一第一段是拿古文運動與陳子昂之事作比較,古文學家上溯至秦漢尋求散文文本就指中唐這次古文運動。)

3.C(這是宮體詩的特點。)

4.古文運動是中唐時期由韓愈倡導的一個借助“文以載道”的古文形式改造社會,恢復傳統社會道德與價值的文學運動。

5.①最早提出“古文”的概念,是古文運動的倡導者,并將其推向高潮;②提出“文以載道”,借古文宣揚傳統道德觀、價值觀,維護傳統社會;③借古文辨別“雅”“俗”,清正社會風氣;④提攜后輩,擴大古文的受眾,推動了古文運動的發展。

- 《學習方法報》讀寫拍檔新高考版的其它文章

- 認同自我(1)

- 科技創新,締造傳奇

- “置之度外”溯源

- 冰冷的韓非

- 讓時代枝頭開滿高效之花

- 以熱愛之心化堅冰,迎山海