接受邏輯下“Z世代”紀錄片跨文化傳播的敘事策略

楊卓凡 呂佰順

[摘? 要] 紀錄片跨文化傳播活動的效果,需要在受眾的接受上得到落實。主體對意義的接受有求真與求異兩大目的;共情的實現可以作用于主體對這兩大目的的感知。主體求真有“文本外符合”與“文本內融貫”兩種路徑,求異則需要在“認知差”理論的指導下衡量“認知勢能”。在求真方面,“看中國·外國青年影像計劃”的系列紀錄片創作采用“在地性”體驗式方法追求“符合論真實”的實現,同時在內容元素與影像呈現形式上實現雙重融貫;在求異方面,這個系列的紀錄片注重將全景式主題選擇與“Z世代”青年視角相結合以提升“認知差”,同時在“間性思維”指導下平衡“認知差”以求受眾能深入理解其意義。在激發受眾的共情方面,這個系列的紀錄片還從故事情節組織、敘事方式與題材挖掘三方面進行了情感化的綜合建構。

[關鍵詞] “Z世代” 紀錄片 跨文化傳播 接受機制

文明因交流而多彩,因互鑒而豐富。堅守文化的自主性,在發展本民族文化的基礎上提升其影響力、感染力,尋求多元文化的交融匯通,是跨文化傳播的題中應有之義。由北京師范大學的“會林文化基金”贊助、中國文化國際傳播研究院主辦的“看中國·外國青年影像計劃”項目(以下簡稱“看中國”項目),以“外國青年體驗并用影像講述中國故事”為核心理念,十二年來邀請了101個國家的895位外國青年,共計落地中國的26個省/自治區/直轄市,拍攝了854部紀錄短片,深耕中華文化選題,在國內外尤其是“Z世代”群體中持續地產生影響,可以被稱作紀錄片跨文化傳播實踐的一個典型案例。紀錄片參與承擔著塑造國家形象、講好中國故事的重任,因此,分析其受眾的意義接受邏輯并以此來指導其文本創作實踐,當是提升我國紀錄片跨文化傳播能力的一項重要工作任務。據此,本文以“看中國”項目為例,探討意義真實性、主體“認知差”與共情效應如何作用于受眾的意義接受,進而結合理論來分析此類紀錄短片的文本敘事模式,以期增強今后的紀錄片在跨文化語境中的傳播效果。

一、問題緣起與研究框架

任何信息傳播活動都必須有其接受者,若缺乏接受者或接受者拒絕接受,則傳播活動將無法真正完成。當前,科技的飛速發展與社會文化的不斷更遷,使跨文化傳播中的接受主體在接受狀況上發生了深刻的變化:一方面,后現代主義與相對主義的影響、算法推送造成的“情感定制”與社交媒體的圈群化傳播,孕育了“后真相”的概念,在對真相的評價標準上,傳統的真實觀受到了極大的沖擊;另一方面,在數字媒介的支持下,信息數量激增與受眾注意力有限之間的矛盾越發凸顯,信息使受眾產生接受意愿的難度不斷提升。對紀錄片而言,前者會消解真實性,威脅紀錄片價值的核心要素,后者則會對紀錄片創作的全流程產生影響。

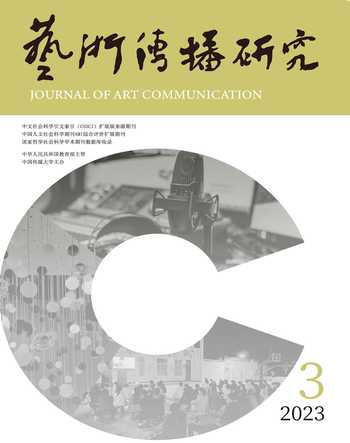

符號學認為,主體對意義的接受需要滿足兩個基本條件,即“求真”與“求異”,也就是在認可認知對象的真實性的前提下,感到自身相較于認知對象而言,處于“認知差”(cognition gap)中的“低位”。這兩個條件有邏輯上的先后順序:前者是主體接受而非拒絕一個認知對象的根本原因,后者則是開始進一步理解認知對象所承載的意義的動力。對真實性的認可,能夠直接作用于受眾的接受,但若缺少必要的“認知差”,就會使受眾缺乏進一步理解信息的積極性,最終仍然無法實現表意活動的預期效果。從接受的角度看,“真實性”這個觀念可分為強調文本與客觀世界相符的、處于文本外部的“符合論真實”,以及強調真實性源自文本各要素之融貫的、處于文本內部的“融貫論真實”。兩者相結合,就將真實性的內涵從傳統的“再現真實”擴展到了“形式真實”和“共認真實”,為突破真實性的困境開闊了視野。另外,認知差作為主體感知到的自身對意義的占有狀態與目標對象之間的落差,一旦過小,就難以提起主體理解意義的興趣,而若過大,則將提高主體理解意義的難度。因此,一種可行的方法是,在重視主體間關系的“間性思維”的指導下,通過引入社會文化,使主觀性的認知差“客觀化”,進而將認知差確定在一個適當的區間,令主體既有理解意義的動力,又不乏理解意義的能力。特別應指出的是,情感在主體認知活動中的作用不容忽視——傳受雙方達成共情,可以消弭主體間的隔閡,帶動接受者對文本進行與傳播者一致的“同向解碼” 馬龍、李虹:《論共情在“轉文化傳播”中的作用機制》,《現代傳播(中國傳媒大學學報)》2022年第2期。,從而有效助推這一接受機制的實現。

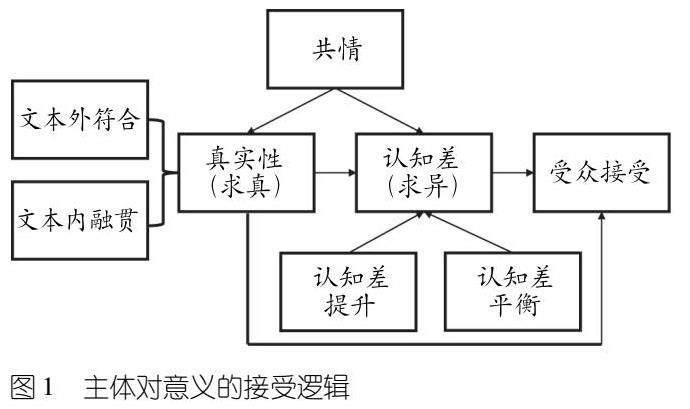

紀錄片作為在跨文化傳播中發揮重要作用的一種“文化相冊”,其創作方式目前亟待調整以適應新的傳播形勢。基于前述(亦見圖1)主體對意義的接受邏輯,紀錄片的敘事創作首先要注重對本體真實性的綜合建構,同時還要立足于對目標受眾認知狀況的分析,合理調控自身與目標受眾之間的認知差,以促進意義的理解,使觀眾的接受更為順利。同時,充分發揮共情效應,將有助于規避跨文化傳播中因文化折扣、刻板印象等造成的解讀偏差。換言之,在我們分析跨文化傳播中的紀錄片敘事時,共情也有資格被專門關注。

二、“在地性”體驗與全文本

融貫:紀錄片求真敘事的雙重邏輯

(一)真實符合論:“在地性”體驗達成主客體共建的認知圖式

紀錄片是以真實生活為素材、以真人真事為表現對象、以展現現實世界為目標的藝術形式。不難看出,它從定義上就體現出一種“符合論”(correspondence theory)的真實觀。以唯物主義認識論和方法論的視角觀之,世界作為人所直面的現實,需要通過特定的方法才能認知,而唯有超越個體主義方法,才能走向辯證法的寬闊視野,抵近對社會現實的正確理解。 劉森林:《理解歷史唯物主義“現實”觀念的三個向度》,《哲學研究》2021年第1期。基于此,“在地性”的體驗方式當是紀錄片創作者在其藝術實踐中把握真實的可行之舉。

“在地”(insite)概念源于建筑學,意指建筑物與其所處環境之間的依附關系。 朱鵬杰:《在地性:中國生態電影批評的新維度》,《電影新作》2018年第6期。“在地性”強調了主體的一種空間在場,關注主體在空間中的物質的、歷史的沉浸式活動。對紀錄片創作來說,創作者唯有親身在場體驗,才能真切感知所處的自然和人文環境中所包含的一切細節知識,盡可能減少從二手資料中獲取信息所造成的干擾與歪曲,并充分發揮主觀能動性,通過與環境的互動獲得個體化的原生認知。同時,不同于一般的體驗,以結果為導向的、帶著任務的體驗更需要創作者在有限的時間內全身心投入,在問題意識的引導下廣泛而深入地了解與拍攝對象相關的各類信息,這有助于來自不同文化語境的創作者更準確、更系統地認識拍攝對象。

與人類學家或專業機構的電影人相比,青年體驗者的身份更容易被拍攝對象所接納——這讓外國青年更容易由“陌生的闖入者”迅速變成“事件的參與者和親歷者”。他們作為“客人”或“朋友”的加入,使得被拍攝的普通人很快便習慣了攝影機的存在,甚至開始在鏡頭前和他們對話。“在地性”的體驗,會讓拍攝對象與創作者更容易成為朋友或曰合作伙伴,使得紀錄片所傳遞的信息成為“我所見證、參與和親歷”的真實——這種信息圖式也是更具說服力的。比如“看中國·遼寧行”的作品《與蛇者》的導演威廉姆以“蛇島”作為選題(這源于他對蛇的恐懼),與守島人以及2萬條劇毒黑眉蝮蛇共同生活了一個星期,巡島、登山、協助捕蛇、協助為蛇安裝定位芯片成了他這一周里的日常。拍攝完成時,已經蓄起胡須、皮膚曬得黑紅的他,仿佛是本來就生活在這里的人。《與蛇者》最終不僅記錄了他眼中一位甘于寂寞的、數十年如一日生活在島上的護蛇者,更探討了人與非人的邊界、關于共生與畛域的話題,在國內外社交媒體上引發了中外觀眾的熱議。

語言學家肯尼斯·派克(Kenneth Pike)提出過“主位”(emic)和“客位”(etic)的概念。將這一思路引入人類學領域后產生的“主位視角”要求主體脫離自身價值體系以局內人的身份思考,而“客位視角”則要求主體更多從自身出發進行分析。 汪欣:《非物質文化遺產民族志研究》,《廣西民族大學學報(哲學社會科學版)》2021年第6期。這兩種視角結合產生的文化交匯,在“看中國·四川行”的《口弦之音》中有著生動的體現。來自尼泊爾的阿尼爾(他是尼泊爾口弦的愛好者)與中國搭檔自駕前往彝族村莊古井村探究中國彝族傳統的口弦,該片展現了他與當地樂器教師、學生乃至彝族阿婆關于口弦的互動,采訪、聊天、合奏等體驗過程使該片最終成為創作主體與拍攝對象合作的認知圖示,既還原了主位視角下的樣貌,又帶有客位視角中的信息。

(二)真實融貫論:內容框架述真與自反影像呈現

紀錄片的創作是一個將客觀事物轉換為影像的符號化過程。阿涅斯·瓦爾達(Agnès Varda)就認為絕對真實的紀錄片并不存在,所有紀錄片都或多或少地主觀化了。 [法]阿涅斯·瓦爾達、史馨:《電影書寫——“新浪潮之母”阿涅斯·瓦爾達訪談》,《電影藝術》2018年第6期。尤其是在跨文化傳播語境中,文化背景、思維模式、知識水平等方面的差異可能使不同群體對事件之“真實”的理解各有不同,出現言人人殊的狀況。基于此,將注意力從外部的“文本與客觀世界的反映關系”上轉移至內部的“文本與受眾的接受關系”上,尋求“符號之真”,是達成真實性的一種可能路徑。“融貫論”(coherence theory)即認為文本的真實性源于其內部各元素的協調一致、相互支持,其核心在于確立一個能在傳播過程中讓多方主體間產生共鳴的、整體的符碼系統,并以此為受眾提供論證文本真實性的依據,建構出主體間賴以述真的“話語契約”。 趙毅衡:《文本內真實性:一個符號表意原則》,《江海學刊》2015年第6期。融貫論的真實是從文本內部符號的關系性與邏輯性出發的,在傳播實踐中更為具體,更有可操作性和可實現性。就紀錄片創作而言,“看中國”系列紀錄片在內容要素與敘事形式兩個層面都做出了契合融貫論真實觀的嘗試。

內容融貫: 指向求真的敘事框架建構這里所說的“框架”(frame),是人們用以認識和闡釋外在客觀世界的那種認知結構。格雷馬斯(Algirdas Julien Greimas)認為,“真實敘述”是一種使接受者“看起來真實”(causingtoappeartobetrue)的行為實踐,它要順應接受者的期待,契合其用以評判真實性的認知框架。 A.J.Greimas,F.Collins,P.Perron.“The Veridiction Contract,”New Literary History 20,3(1989):651-660.于此而言,“看中國”的系列紀錄短片在對內容的組織上,呈現出了信息完整性、信源可靠性這兩個特征。

信息的完整性在人們感知真實性時會起到整體上的作用,而且這一特征尤其符合低語境文化群體的認知習慣——低語境文化群體在交流過程中需要詳細的背景知識,大多數信息都必須被明明白白地表達出來,而語境本身及參與者身上所隱含的內容幾乎不起任何作用。 馬識途、唐德根:《試論如何在高語境與低語境間進行成功的跨文化交際》,《云夢學刊》2003年第5期。“一個完整的事件呈現一般需要對其時間、地點、人物、起因、經過、結果要素給予明確交代,這些要素構成了紀錄片符號文本的對象指稱層,是符號表意發生和受眾真實性判斷的起點。” 李瑋:《新聞符號學》,四川大學出版社2014年版,第149頁。縱觀“看中國”項目的諸多短片,不論是講述較為抽象的唐詩、禪與茶、陰陽平衡,還是記錄具體的人物故事或藝術形態,導演們都傾向于全面、完整地呈現事件的前因后果以及今昔流變。如《觀茶》一片,將上述內容要素以意大利青年自述的形式貫穿始終,對重慶交通茶館的主人、常客們(包括老人、“網紅”、畫家、棋手、旅客)、演變經歷以及中國不同省份居民飲茶口味的差異進行了全面且生動的介紹。有別于國內傳統的紀錄片以茶館和中國茶文化為重點、充滿意境的敘述風格,提供更完整的信息元素似乎更適合跨文化傳播。

至于信源的可靠性,“對信源的選擇”本身就帶有一種關于真實性的隱喻。在跨文化傳播實踐中確定信源,應該綜合考慮信息的內容和觀點、信源的身份和立場,以及接受對象的文化與認知水平。恰當的信源,其自身的說服力甚至會超過傳播內容本身。基于對目標受眾所處的文化語境的分析,“看中國”的創作者們注重選擇第一手信源,在確保其信度的同時,盡量增強其原生色彩。例如,“看中國·吉林行”作品《尋醫問道》以重癥科的崔醫生為信源——她兼具母親和一線醫生的屬性,能夠更直觀地展現普通中國醫生對工作、家庭與生命的思考。另一些作品即便以官方組織或其成員作為拍攝對象,在信源的選擇上依然存在考量。比如《為民》的主人公楊牧笛本身就是公職人員,但年輕、在基層工作的特點決定了把他作為信源相較于其他類型的公職人員更具親和力與貼近感。同一個信源以不同的方式呈現,也會帶來不同的效果。比如“看中國·上海行”作品《守鐘人》的主人公老魏,不再是那位多次被國內媒體采訪的“五一勞模”老魏,也不再是宣傳語境中數十年如一日總是放棄與家人團聚的機會而堅守崗位的老魏,而是被意大利青年看到的每天上班時忙碌奔波,下班后獨自遛狗、與親人視頻聊天、與友人打電話逗趣的老魏。這樣的呈現效果,顯然易于被更多不同文化語境中的觀者所接受。

形式融貫:“自反式”的紀錄片影像呈現 “看中國”項目的諸多紀錄短片還有一個比較突出的特點,即凸顯了外國創作者們作為中國文化體驗者的身份。例如,《廈夜》《稻之旅》《詩意長沙》《巨蛋》等短片均采用了第一人稱,講述“我”對中國故事的所思、所想、所感。有的創作者甚至在紀錄片中直接出鏡,參與并助推故事的發展,《沙畫 沙話》《重拾遺夢》《尋親》《京張鐵路》《5633次列車》等作品都可以作為例子。紀錄片采用這種再現創作者自身、將創作者也作為審視對象的手法,實際上是對“自反性”(selfreflexivity)的一種體現。

經典現實主義電影在敘事語言上的基本原則強調“隱去攝影機的存在”,即通過掩蓋生產符號的影像表現,促使觀眾認可其真實性。但這里其實隱含著一種悖論:攝影機絕非中立的工具,任何鏡頭和畫面都是創作者主觀選擇的結果,所以越是想在影像中隱藏創作者的存在,反而越有可能使觀眾感受到來自創作者的引導。與之對比,比爾·尼科爾斯(Bill Nichols)認為,“自反式”紀錄片會將創作者主觀的互動加以呈現,使觀眾認識到主觀意見是如何被建構與顯現的。 李鐵成:《論香港反身性紀錄片——以〈壞孩子〉和〈32+4〉為例》,《當代電影》2017年第5期。這種紀錄片并不忌諱彰顯創作者的主體性,它直接將創作者與外在世界互動的過程呈現給觀眾,從形式上為受眾提供了確證文本真實性的又一項依據,進而傳遞了創作者拍攝過程中的誠信意圖。結合前文所述該項目中的外國青年導演“在地性”體驗式創作的特點來看,在跨文化傳播語境中再現這一經歷,更容易促使國際觀眾形成對這些作品文本的“認同”與“介入”,從而使紀錄片天然的“真實屬性”內化為能夠影響受眾認知判斷的“(電影)真理性結構”。 羅祎英:《在場、介入與自反——1980年以來臺灣紀錄片美學的一個觀察角度》,《北京電影學院學報》2014年第2期。

三、選題開拓與互文建構:在敘事層面提升紀錄片“傳播力”的路徑

(一)提升認知差:“Z世代”突破同質化的全景式展現

認知是主體對意義的占有;認知差則是主體所意識到的在自己的認知狀態與認知對象之間存在的差距。認知差帶來“認知勢能”,進而促成意義在兩點間的流動。 謝露潔:《認知差與中國文化的海外傳播:問題與對策》,《學習與實踐》2018年第11期。當前的傳媒生態中,信息的一些特點使受眾越來越難以產生接受意愿,具體到紀錄片傳播領域則主要表現為嚴重的同質化問題:一方面,在題材選擇上,飲食、歷史、文物等熱門主題被反復利用;另一方面,對相同題材的創作多流于表面,缺少深度開發,難以從舊有主題中發掘出新的價值。對同質化作品的持續消費,使受眾觀賞紀錄片時的滿足感不斷流失,進而削弱了傳播效能。若用認知差的概念予以解釋,就是過多的同質化作品會使受眾的認知水準與紀錄片內容趨于相等,造成“認知勢能”過少,受眾也就降低了接受并進一步理解作品的意愿。

于此,“看中國”項目在對主題的挖掘與創新上以“Z世代”為抓手,全景式呈現了青年視角下的中國式現代化新面貌。具體來說,首先,青年群體思維較活躍、人格較獨立、視野較開闊,在主題選擇上也更愿追求新意。比如巴基斯坦青年導演穆罕默德執導的《傅榆翔的外星人——從此未來》,將鏡頭對準了重慶的當代藝術家傅榆翔的“外星人”雕塑,仿佛在一定程度上脫離了現實中國的語境,轉而探討神秘的宇宙空間,但其實也通過展現傅榆翔對不知是否存在的外星人友善、和平的期許,間接表達了青年對當下與未來、自我與他人、中國與世界關系的思考。其次,青年導演們也善于使用個性化的視聽語言為內容賦予獨特的質感,對其進行個性化的詮釋。比如來自土庫曼斯坦的克麗絲調研了多處與《義勇軍進行曲》有關的遺址,搜集了10余萬字的史料,還修復了數千張圖片,使用定格動畫的形式創作了《新中國之歌》,圍繞這首戰斗之歌,講述了一些鮮為外人所知甚至鮮為部分中國人所知的歷史故事。該作品后來被五洲傳播中心研發出袖珍記事本、閃存盤等形式的周邊產品,在中華人民共和國成立90周年之際變成了頗受青年“粉絲”歡迎的一個文創主題。最后,在創作立場上,“Z世代”既不刻意迎合中國受眾的期待視野,也不從他者的立場進行武斷的評價,而是在雙重意義上進行自我與他者的交融呈現。比如印度青年阿雅曼導演的《山中流泉》展示了瑜伽教師李嘉在重慶山中的溫泉旁邊練瑜伽的場面,使中國的自然景觀與印度的傳統文化產生了關聯,表達了一種人類共通的對大自然的內在思考。

誠如黃會林教授所言,“看中國”項目使國內外的觀眾通過外國青年活潑的視角,看到了更為豐富、立體、既充滿文化底蘊又朝氣蓬勃的中國形象。“看中國”選擇的題材相當多樣,注重對中國形象進行全景式展現,且每年會邀請參加者圍繞一個“年度主題”去創作,例如“人、家、國”“風采、民族、文化”“工匠、傳承、創新”“生態、生物、生活”“時間、時刻、時節”“農家、農事、農人”等。多元化、多維度、多層次的選題,涵蓋了中國的優秀傳統文化、中華民族的家國情懷、當今時代中國的精神風貌等重要內容,而這些也正是中國文化的主體部分。 黃會林:《新時代中國文化的世界角色》,《紅旗文稿》2020年第2期。從甘肅的村莊到上海的都市,從數千年前的三星堆到高新園區的機器人,從少數民族同胞到來自全世界的友人,林林總總的人、事、物在外國青年導演們的鏡頭下如同一幅長卷,展示了十余年來中國的變與不變。

(二)平衡認知差:“間性思維”指導下的意義建構

認知差是需要主體去感受的,因而認知勢能也是主觀的。但是,認知勢能決定了主體理解意義或表達意義的方式與急迫程度,因而在實踐中還是需要將主觀的認知差予以盡可能的“量化”,以指導表意活動。趙毅衡認為,衡量認知差的唯一途徑是“間性思維”下的交流與取效。 趙毅衡:《認知差:意義活動的基本動力》,《文學評論》2017年第1期。“間性思維”強調主客體之間平等的交互,是一種關聯性思維方式。具體來講,交流中的相互反饋能夠確定人際的認知差,而意識面對事物與文本時的認知差可以通過文本間性的對照來衡量。

紀錄片傳播價值的實現,離不開受眾對其意義的接受與理解,因此創作者必須分析紀錄片文本與受眾之間的認知差,并確保其處在一個合理的范圍內。如前所述,“看中國”項目創作者們的選題策劃與正式拍攝的過程就是他們親身體驗的過程,這使得他們能夠從自身出發,通過與拍攝對象的交流溝通,不斷衡量認知差。這樣一來,認知差理論也從另一個角度論證了“在地性”的體驗對紀錄片創作的重要意義。但是,拍攝活動僅是表意活動的一部分。對平均時長在10分鐘左右的“微紀錄片”來說,“看中國”項目的媒介特性使得其單個作品文本的意義承載力相對有限。基于這個特點,為了更充分地展示真實、立體、全面的中國,“看中國”項目尤其重視文本間“互文關系”的建構。

主體認知活動的根本方式,是通過意義的積累與比對,逐漸形成經驗。所以,在一個互文文本網絡中,主體可以通過與多個文本發生意義交換,逐步對整體的文本網絡的意義形成認識。一般來說,扶貧、環保、鄉村振興、民族團結、傳統文化傳承等宏大意義與跨文化受眾群體之間存在的認知差通常是很大的,這會使他們在理解上存在困難。因此,以傳播宏大意義本身為主的跨文化傳播實踐,通常難有很好的效果。針對這種狀況,“看中國”項目選擇了建構互文文本網絡的方式,去追求對認知差的平衡。例如,“這十年:外國青年眼中的中國”作為“看中國”項目附設的、回顧性質的佳作展播活動,至今已推出“扶貧之路”“為了綠水青山”“兄弟民族”等16個主題,共31期策劃,平均每期策劃由10部紀錄短片構成。海因里希·潑利特(Heinrich F.Plett)曾經提出互文文本間轉化的五種方式,即替換、添加、縮減、置換、復化。這里的“復化”就是指多個互文文本圍繞同一題材不斷擴展延伸,形成系列,同時其創作主體亦可以是多元化的。 參見李玉平:《互文性——文學理論研究的新視野》,商務印書館2014年版,第67頁。“看中國”項目里的單個作品主要都是從青年自身的視角出發,講述青年自身的經歷,聚焦于具體的事件,敘事上具有鮮明的微觀化、具象化傾向。創作者們圍繞年度主題,在不同的省份策劃自己的選題,進而拿出了內容紛繁但又隱隱相互聯系的作品;“這十年”展播的跨文化受眾則通過不斷認識其中各式各樣的構成文本,逐漸彌補了自身對整體的認知差,進而實現了對這些宏大意義的更為準確的解讀。這些單獨的文本如同一塊塊拼圖,在相互作用中,讓創作者獨特的生命體驗、故事的時代文化背景以及其他更廣泛、更深層的意涵得以被受眾全面欣賞。

四、內容組織、敘事結構、題材挖掘:喚起共情的文本敘事方法

不論是確證文本的真實性還是衡量文本的認知差,根本的出發點都是主體所處的社會文化語境。任何敘事文本,其“文本世界”都存在與實在世界相符的情形,即文本都具有其“通達性”,也稱“跨世界同一性”(transworld identity)。 參見高亞林:《凝視體驗與通達意義:情感觀察類綜藝節目的敘事研究》,《當代電視》2020年第1期。安伯托·艾柯(Umberto Eco)認為,文本“通達性”問題的關鍵在于從中發現“恒久的元素”,即文本世界與現實世界之間均真實存在的符號。 參見彭佳、何超彥:《跨媒介敘事中故事世界的述真與通達:中國當代民族動畫電影的共同體認同凝聚》,《民族學刊》2022年第9期。共有的符號,能使受眾在進入文本世界時感到熟悉、親近,有助于拉近受眾與文本的心理距離。在跨文化傳播中,文本的內容和題材在傳受雙方之間往往存在極大的差異,指代實際存在物的共通符號也就難以尋找,雖有諸如飲食等少量共通的符號,也已被過度開發。由此看來,情感很有可能代替飲食,成為一種用以實現跨界通達的“通用”符號元素。人類的情感大抵可以互通,當達成共情時,主體就會在情感認同的驅動下,實現對傳播文本的“沉浸”與“代入”。情感的力量可以消弭主體間傳播的障礙,促使受眾與傳者對文本進行同向的解碼,進而順利完成符號表意活動。就本文的案例而言,可分以下三方面詳述之。

(一)內容組織的情感化傾向

敘事學認為故事是從敘述信息中獨立出來的結構,正如霍爾(Stuart Hall)所說,“現實的事件在轉變為可傳播的事件之前,必須先成為一個故事” 參見蘇皓男、楊艷君:《文遺紀錄片他者空間到共情空間的轉向研究》,《中國電視》2021年第12期。。對故事情節的組織,體現著創作者的主觀能動性:不同的組織方式,能引導受眾對同一事件產生不同的認知結果。而杜卡斯(C.J.Ducasse)又說,藝術是情感的語言,藝術品是情感的對象化。 [美]C.J.杜卡斯:《藝術哲學新論》,王柯平譯,北京師范大學出版社2022年版。藝術將情感外化,創造一種能夠被主體觀照的事物,其中的核心要素就是對審美情感與道德情感的塑造:審美情感使藝術自身具有魅惑性與形式吸引力,道德情感則為人們欣賞藝術作品提供了更多的共通感和超越的品格,兩者在藝術傳播中緊密聯系、不可分割。 張晶:《審美情感·自然情感·道德情感》,《文藝理論研究》2010年第1期。據此,我們不妨引入下面的片例:

“看中國·甘肅行”中的《刀劍大師》記錄的是一種非物質文化遺產——保安族的腰刀,這種刀的起源與成吉思汗的軍事活動及保安族先民自衛有關。值得指出的是,刀作為一種文化符號,本身隱含著暴力、爭斗的意味,所以對缺乏相關知識背景的跨文化接受者而言,其意涵無疑是較為負面的,存在著因受文化折扣與刻板印象影響而出現理解偏差的隱患。幸好來自南非的導演特里斯坦沒有依據這樣的邏輯來安排敘事,而是以“非遺”傳承人馬云偉一家為切入點,通過對祖父、父親、兒子三代傳承腰刀技術的描述,傳達了中國人樸素的家庭情感及其對文化的代際延續,凸顯了人類共通的道德情感——血緣親情。雖然短片一開頭,馬云偉就講到了保安腰刀的鍛造需要“熱血、汗水和淚水”,然而此片的視覺呈現并未凸顯這一點,反而多次展示了主人公居住的陶家村綠意盎然的自然景觀。馬云偉在接受采訪并講述腰刀故事時,背景也是翠綠的樹木與群山。這種方式在一定程度上減弱了腰刀所攜帶的“暴力”隱喻,代之以綿延悠遠的審美意涵,不動聲色地給“刀”這一符號賦予了一種流傳千年的文化遺產風韻,營造了相對和諧的情感氛圍。

(二)敘事結構的情感化傾向

敘事結構有其特定的藝術表現力,它雖然對受眾而言并非直觀可見,但是能與文本一起營造整體的藝術體驗。中國傳媒大學王甫教授提出,“看中國”項目中的紀錄片是一種更具親和力(affinity)的影像。 參見楊歆迪、楊卓凡:《“看中國”如何講好中國故事?——“當代與傳統:中國文化國際影響力生成之‘看中國的美學表達與國際影響力”研討會綜述》,《當代電影》2019年第3期。具體來說,外國的青年導演們在影像敘事上呈現出“復刻”的傾向,即廣泛運用第一人稱敘事視角,結合倒敘與插敘等非線性敘事結構,并以“心理型”人物觀去展現人物的內心活動,從他們與拍攝對象相遇時開始,講述一個完整的故事。

比如“看中國·廣西行”中的《陽朔的月亮仙子》記錄了熱愛舞蹈的25歲姑娘雷怡婷。她從偏遠的小村莊來到張藝謀漓江藝術學校學習舞蹈,經過學校的培養和自己的不懈努力,如愿成為《印象·劉三姐》的演員。該片的印度導演塞尼以《印象·劉三姐》的演出作為作品的開篇,隨后以插敘手法,跟隨雷怡婷的思緒回溯了她此前的經歷,接著講述了她當下的生活與今后的理想,最后仍以《印象·劉三姐》的演出作結。在《印象·劉三姐》這部實景劇的“月亮”上獨舞,是雷怡婷藝術生涯迄今的最高成就;以演出開始,又以演出收尾,導演建構了一個環形的敘事結構。這個結構形成了一種隱喻:對主人公來說,“月亮仙子”的獨舞既是過去的拼搏換來的“巔峰”,又是未來生活的新起點。圓融的敘事,令受眾仿佛陪同主人公經歷了她的追夢之旅。

人物是敘事作品的首要元素,中國人、中國事、中國情也都要寄托于人物角色以得到呈現。“心理型”人物觀十分重視通過描述人物豐富的心理活動去傳達其情感,并從人物的情感世界中獲得道德情感,因此,刻畫人物心理的敘事也是達成共情的重要方式。比如“看中國·重慶行”中的《除卻巫山不是云》記錄的是經營葡萄園的夫婦劉敬春與肖燕矢志不渝的愛情,但來自厄立特里亞的導演梅科寧卻沒有直接采訪肖燕,而是通過丈夫劉敬春與村長王濤對她的敘述,間接地塑造肖燕的形象。在語言敘事的基礎上,影像更增添了情感傳達的強度。愛森斯坦(Sergei M.Eisenstein)認為,特寫鏡頭對意象符號的呈現,使主體的情感得以放大。在該片的特寫鏡頭前,劉敬春的每一次微笑與哽咽,都放大了他對妻子的情感。在這樣的敘事安排下,這對夫婦的愛情在感動觀眾的同時也多了一份客觀性,更能激發共情。

(三)題材挖掘的情感化傾向

對紀錄片制作而言,在爭奪注意力的“第一落點”的眾多方法中,呈現奇觀影像以刺激受眾感官是一種“簡便易行”的方式。誠然,中國有許多獨特的自然和人文景觀,但隨著中外交流的日益頻繁與同質化內容的大量出現,單純滿足受眾好奇心的影像早已無法獨擔紀錄片跨文化傳播的任務,更難以培養長期的受眾群體。“看中國”的系列作品也在超越淺表層次文化符號方面做出了嘗試,更多地從遵循社會健康發展規律、契合大多數人價值取向的角度入手去發掘拍攝題材,找尋中外文化的深層情感共鳴。

相較于奇觀化敘事對事物外在樣貌的簡單再現,那些注重詮釋真實生活點滴的故事更能觸動心靈。“看中國”的創作者們以青年的敏銳目光看待中國社會的方方面面,將自身情感融入影像,創作出不少富有“親近性”的短片。例如:《寫給爺爺的一首詩》《共感》《河流的雨》《表述》《蓮花》為難以自我言說的殘障群體提供了表達的機會;《佳肴》將對中國菜的展現融入四川成都的一個普通家庭之中,以親情為主軸,書寫了中國飲食文化的深層內涵;《導游愛麗絲》通過展現一位在北京奮斗的英文導游的普通生活,探討了城市化進程所引發的種種社會現象;《待嫁》描繪了轉型期的中國青年(尤其是受過良好教育的年輕女性)所面臨的獨特的婚戀壓力;《一顆種子的故事》通過植物愛好者吳建梅與植物種子的故事,思考了當代社會中許多人都必須面對的孤獨問題。當然,在這些頗為生活化的題材中,風光、服裝、飲食等傳統中式“奇觀”符號并未消失,它們只是從刻意的影像主體漸退為故事的時空背景罷了。隨著影像的訴說,容易流于空洞的宏大敘事與容易流于浮躁的尋奇心理,都逐漸被共通的情感與青年人普遍關注的議題所取代,中國文化鮮明的基底也悄然被不同文化背景的受眾所進一步接納,并有望帶來深度的情感交融。

綜上所述,在主體接受的邏輯中,求真、求異與共情三者可以被看作緊密聯系的整體性存在。我們不妨圍繞這三個要素,為“Z世代”紀錄片的跨文化敘事提出一個可能的模型(見圖2)。

在“文本外符合”的求真路徑上,“在地性”體驗的創作方式立足實際,注重實踐,將真實視為過程而非結果,反映了唯物論者看待世界的方式,具有自身的科學性。而在文本內部,結構主義敘事學將文本區分為故事與話語兩個層次,本文對“文本內融貫”、認知差的提升與平衡,以及對共情的分析也是由此著手的。“Z世代”紀錄片的文本內融貫,在故事層面上明確提供完整的事件要素,在話語層面上通過影像進行自反式呈現,以提供真實性的形式證據,是一套從目標受眾的文化背景出發的、建構文本真實性的方法。認知差的提升需要在正確分析傳受雙方認知狀況的基礎上尋求創新和突破,所以,讓全景式的呈現與“Z世代”特有的青年視角相結合堪稱一種行之有效的方式;認知差的平衡則有賴于主體間的交互及其效果,人際認知差能通過交流與反饋予以衡量,文本間的認知差則能通過互文性的文本建構使受眾在積累中獲得經驗。最后,以情感為導向進行內容組織、敘事結構建設與題材深度挖掘,是形成共情的重要方式。

2023年適值習近平總書記提出構建人類命運共同體理念十周年。這十年間,我國在這一重要理念指引下,著力推進不同文明的交流對話,彰顯了文明的交流互鑒作為人類社會前行動力的價值。紀錄片作為國際交流的一種“通用語”與跨文化傳播的一種重要手段,其創作活動在新的歷史節點上更要立足“此刻”,充分掌握各國受眾的特點與需求,以追求“民族的”與“世界的”之統一,更好地承擔起講述新時代中國故事的重任。

作者單位:北京師范大學中國文化國際傳播研究院;北京信息科技大學公共管理與傳媒學院

Abstract:The effectiveness of intercultural communication activities in documentaries needs to be implemented in terms of audience acceptance.The acceptance of meaning by the subject has two main purposes:truthseeking and differencesseeking,while the realization of empathy can affect the subjects perception of these two major purposes.Truthseeking can be achieved by both “conformity outside the text”and “coherence within the text”,however the differencesseeking requires measuring “cognitive potential energy” under the guidance of the “cognitive difference” theory.In terms of truthseeking,“Looking China·Youth Film Project”series of microdocumentaries adopts “Insite” experiential approach to pursue the realization of “truth in correspondence theory”,meanwhile achieving dual coherence in content elements and visual presentation; in terms of seeking differences,this series of documentaries focuses on the combination of panoramic theme selection and the perspective of “Generation Z” youth to improve “cognition gap”,while balancing “cognition gap” under the guidance of “interstitial thinking” so that the audience can deeply understand its meaning.In terms of inspiring empathy among the audience,this series of documentaries also comprehensively constructs emotional influences from three aspects:storyline organization,narrative methods,and theme exploration.

Keywords:“Generation Z”; documentaries; intercultural communication; reception mechanisms