“雙碳”背景下新能源產業現狀及發展建議

王先達

摘要:新能源產業作為綠色金融的重點支持對象,對我國經濟可持續發展起到關鍵作用。隨著“雙碳”戰略目標的提出,我國綠色領域進入全新發展階段。當下,新能源產業已逐漸步入高質量發展階段。基于此,本文剖析“雙碳”背景下新能源產業的發展現狀,分別包括核電產業、風電產業、太陽能產業、智能電網產業以及生物質能產業等。針對新能源產業發展過程中出現的問題和面臨的挑戰提出解決對策,為未來新能源產業的可持續發展提供參考。

關鍵詞:“雙碳”;新能源;核電

DOI:10.12433/zgkjtz.20232102

一、新能源產業發展背景

我國新能源產業起步較晚,前期技術水平有待提高,整體產業化程度不足,但卻呈現出成長空間大、發展潛力足的特點。我國具備豐富的新能源資源優勢和巨大的市場需求空間,在國家政策的大力支持下,新能源領域目前已經成為投資熱點,技術利用水平不斷促進、生產效能逐步提升,未來有廣闊的發展前景。

近年來,新能源一直是我國發展的重點產業,其節能環保、可持續使用的特點與可持續發展戰略理念、“雙碳”戰略目標高度契合。黨的十九大以來,我國進一步提出了要努力構造清潔低碳、安全高效的能源體系,推動新能源產業快速發展,到2025年實現規模化發展,2030年達到全面市場化,新能源產業進入全新、高速的發展階段。

《中華人民共和國節約能源法》首次提出鼓勵開發利用新能源和可再生能源。2000年8月和2001年10月,我國先后頒布《2000—2015年新能源和可再生能源產業發展規劃要點》《新能源和可再生能源產業發展“十五”規劃》,從國家層面提出通過加快技術進步和機制創新進而推動新能源迅速發展,標志著我國新能源行業正式起步。2005年2月28日,第十屆人民代表大會常務委員會第十四次會議通過了《可再生能源法》,將可再生能源系統分類。參照其分類,國家統計局于2012年出臺《戰略新興產業分類(2012)》

(以下簡稱《分類》),初步建立了新能源產業及其業務的具體細分,并在2018年對《分類》進行修訂,將我國新能源產業分為核電產業、風電產業、太陽能產業、智能電網產業、生物質能及其他新能源產業。

二、新能源行業具體發展狀況

(一)核電產業

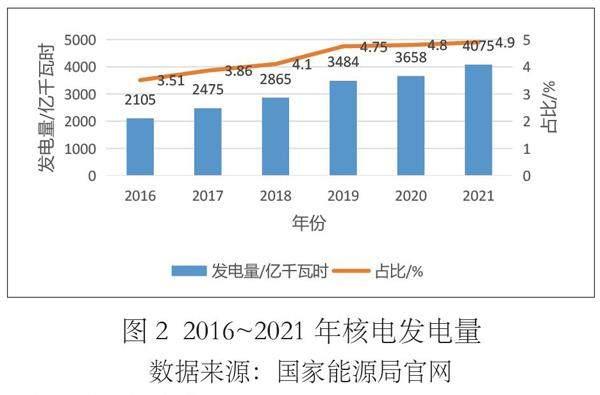

核電作為一種清潔能源,是我國能源供給體系的重要部分。核電產業起步較晚,但隨著《中華人民共和國核安全法》的頒布和實施,建立核電多元化投資融資機制,完善與之配套的核安全管理、核電監管體系,其發展十分迅速。以2016年到2021年我國核電產業基礎設施建設情況為例,從機載數量35臺、裝機容量3365萬千瓦增加到機載數量51臺、裝機容量5328萬千瓦(圖1),增長率超過50%。核電發電量從2105億千瓦時提升至4075億千瓦時,增長近1倍(圖2)。核電的使用也為溫室氣體減排和大氣污染防治作出積極貢獻。根據國家能源局統計數據顯示,目前,我國核電在建機組數量和裝機容量均處于全球首位,2021年全年核電發電量4075億千瓦時,占全國發電量的4.9%,換算成煤炭消耗量等同為減少了1.2億噸煤炭使用,相當于二氧化碳減排3.2億噸。此外,我國核電自主創新能力顯著增強,自主研發的“華龍一號”“國和一號”等三代核電技術機組已正式投入運行,標志著核電技術已經達到國際領先水平。

(二)風電產業

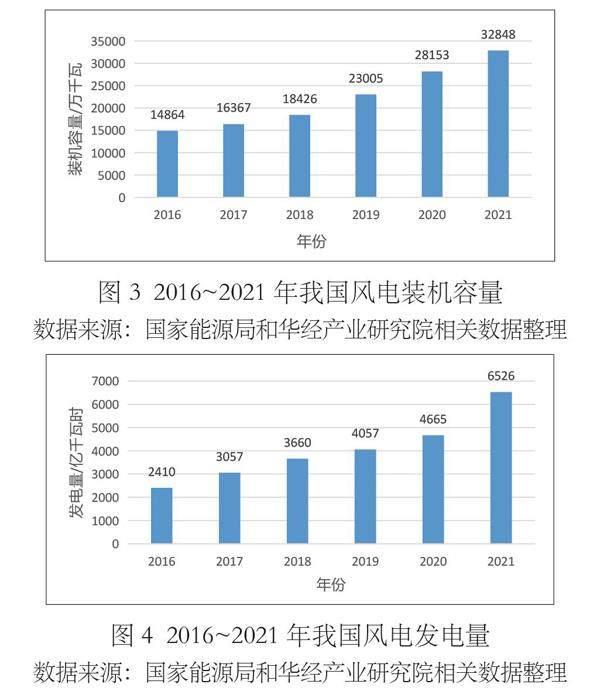

風電是指風力發電,自然界中風能儲量豐富、清潔無害、環保,因此受到各國重視。改革開放以來,我國風電產業在發展規模、產業化水平、技術提升速度上都取得了長足的進步,加上為實現《風電發展“十三五”規劃》和《“十四五”可再生能源發展規劃》促進能源轉型的需求,部分行業領先企業的產品技術水平逐步向國際先進水平看齊。根據相關數據統計,2021年我國風力發電裝機容量達32848萬千瓦,全年新增裝機4757萬千瓦,成為全球裝機容量第一大國。風力發電量也逐年遞增。例如,2021年我國風力發電量為6526億千瓦時,同比增長39.9%。此外,我國還是全球最大的風電整機、零部件出口國。據數據統計,2021年我國風電機組出口量共計44128臺,出口金額為92.8億元,同比增長18%。2016~2021年我國風電裝機容量和發電量分別如圖3、圖4所示。

(三)太陽能產業

太陽能的利用主要有兩種途徑:一是光熱產業,即利用光熱效應將太陽光的輻射轉化為熱能進行發熱,如太陽能熱水器等。我國的光熱產業發展已十分成熟,并形成了完整的產業體系,光熱產業技術早已達到世界領先水平。我國太陽能集熱器的生產、使用量位居世界第一,年均裝機容量占據全球70%以上。二是光伏產業,也可稱為太陽能發電。光伏產業的發展是構建以新能源為主體的新型電力系統的關鍵路徑,也是實現“雙碳”戰略目標的重要支撐。在“雙碳”戰略目標的指引下,光伏產業得到政策支持,成長迅速,并帶動整個產業鏈實現體系升級。2016~2021年光伏發電裝機容量,如圖4所示。2021年光伏發電建設實現新突破:年度新增裝機5488萬千瓦,同比提升13.9%,為歷年以來年投產量最多,自2013年以來連續9年穩居世界首位;累計裝機容量突破3億千瓦,達到3.06億千瓦,從2015年起連續七年位居全球首位。此外,光伏發電量也逐年增長。2021年,全國光伏發電量3259億千瓦時,同比增長25.1%,占全國全年總發電量的4.0%。總體來說,我國光伏產業立足“雙碳”戰略目標、加快推進產業智能創新升級、行業運行整體向好、實現了“十四五”規劃良好的局面。

(四)智能電網及生物質能產業

智能電網是在傳統電力系統的基礎上,通過融合新材料、新能源、新技術形成的具有信息化、交互化特征的新型電力系統。根據我國智能電網整體規劃,2020年年底已經基本完成國家智能電網的引導提升階段,初步形成智能電網的運行控制體系。智能電網發展側重于設備智能化及建設以特高壓為主導的電網體系。雖然目前特高壓建設取得了一定成效,但是隨著工業和生活用電量不斷增加,特高壓電網建設仍有進一步發展空間。

我國生物質能發展始于2004年,與其他新能源發展趨勢相似,呈現出初期發展速度慢、產業規模小的特點。隨著政策鼓勵和支持發展新能源,生物質能發電投資增加,各類農林廢棄物發電項目紛紛啟動建設,生物質能發電產業展現全面加速的發展態勢。國家能源局公布的數據顯示,近些年我國生物質能發電裝機容量和發電量不斷創新高。截至2020年年底,生物質發電裝機容量已經達到2952萬千瓦,預計2025年的裝機規模將高達 5000萬千瓦左右。

三、相關建議

從目前發展現狀可知,我國新能源產業面臨著生產制造過程中的環境污染現象;部分原材料依賴進口,產業鏈缺乏有效供應保障;核心技術缺失,自主研發能力不足;專業人才支撐不足,技術創新能力有待提高等問題。要妥善解決這些問題,加速推進我國新能源產業高質量發展,更好地實現“雙碳”戰略目標,應當以政策為出發點,從新能源產業所需的技術、材料需求以及配套的金融支持等方面提出建議,并積極行動,配合好建議的落實。

(一)加大對新能源產業原材料開采和技術創新的保障工作

在原材料開發方面,應進一步加大資金支持或增加原料開采點位,以保障新能源產業原材料儲備。同時,加快推進對部分新能源關鍵戰略材料的海外布局,設立海外基站,保障新能源產業鏈原材料供給端的自給率。在技術創新方面,可以采取“雙管齊下”的方式,從企業和高校兩方面著手:一方面給予新能源企業行業補貼,在一定程度上緩解企業資金壓力,促使更多的資金投向科技研發和技術創新中;另一方面加強對高校或科研機構新能源項目的資金支撐,鼓勵更多的科研工作者參與到新技術的研發中,從源頭處加強核心技術的專利布局。

(二)建設新能源產業平臺,完善綠色金融融資體系

政府部門、新能源企業及金融機構要攜手建設好新能源產業平臺,共同完善綠色金融融資體系。要以政策為主導,利用更多的渠道為新能源的發展提供低成本的融資,滿足新能源企業在低碳轉型過程中多元化的融資需求,推出碳減排支持工具或綠色金融產品促進新能源企業合理融資,例如,通過證券公司發行股票和債券等,實現綠色資產證券化,為新能源產業的價值實現提供全方位的金融服務;開展綠色并購、綠色基金、綠色保險等業務,鼓勵新能源企業開展并購重組,形成穩定的融資渠道,發揮資本市場對新能源產業發展的推動作用。

(三)充分發揮商業銀行等金融機構的支持作用

商業銀行等金融機構要為新能源企業的融資降低風險,通過與政府部門協調配合,為新能源企業提供貸款,提高企業貸款額度。或根據新能源產業發展的實際需求,實施更加靈活的金融支持政策,拓寬融資渠道,吸收更多的社會資本投資,從而更好地發揮商業銀行的金融服務功能。此外,金融機構要適當調整信用結構,加大對減排技術升級改造、化石能源清潔高效利用、煤電靈活性改造等綠色轉型項目的信用支持,提高能源利用效率,構建清潔環保的綠色能源結構。

(四)加快人才培養和專業人員引進工作

在人才培育方面,要協同高校及科研機構,完善綠色產業技術人才培養體系建設,注重新能源和綠色領域專業人才的教學、培養工作,夯實人才梯隊建設。在人才引進方面,進一步落實人才政策,吸引更多的海外優秀人才,促進人才開展國際化交流,整體提升產業人才的國際競爭力。

參考文獻:

[1]王一諾.低碳經濟背景下新能源產業發展與金融支持對策分析——評《低碳金融:可再生能源產業融資機制與創新研究》[J].國際經濟合作,2023,422(02):2.

[2]周天舒,遲東訓,艾明曄.雙碳背景下可再生能源面臨的挑戰及對策建議[J].宏觀經濟管理,2022(07):59-65.

[3]促進新時代新能源高質量發展實施方案出臺[J].上海質量,2022(07):5-6.

[4]馬健瑞,趙蕊.“雙碳”背景下促進我國風電設備行業發展研究[J].經濟縱橫,2022(07):42-49.

[5]王青.碳中和引領光伏行業發展[J].電氣時代,2022(05):14-15.

[6]金秋實,王曉,倪依琳,等.“雙碳”背景下光伏行業發展研究與展望[J].環境保護,2022,50(Z1):44-50.

[7]馬健瑞,趙蕊.“雙碳”背景下促進我國風電設備行業發展研究[J].經濟縱橫,2022(07):42-49.

[8]楊俊峰,李博洋,等.“十四五”中國光伏行業綠色低碳發展關鍵問題分析[J].有色金屬(冶煉部分),2021

(12):57-62.

[9]余少祥.我國核電發展的現狀、問題與對策建議[J].華北電力大學學報(社會科學版),2020(05):1-9.