深度融合:智慧社區傳播中的數據賦能與治理創新

黃偉迪 王鈺涵

摘要:在智慧社區的建構過程中,以信息通信與數據處理為手段的技術賦能催生出深度融合的傳播趨勢與治理創新。首先,以生活情境為核心的數據融合,沉淀出日益豐富的社區數據資源,促進社會事實的清晰化,為基層治理提供更完善的信息條件與知識基礎。其次,精準化社區服務中數據與人的融合,依托在地化數字空間,搭建可交流的公共服務平臺,拓展了社區傳播中的交往方式,凸顯以“人”為中心的社會屬性。最后,數據與治理結構的融合,將智慧社區化作網絡化社會中的關鍵節點,通過平臺聚合與智能生成,建立信息交換與共享機制,發揮出治理樞紐的功能。這三重融合反映出智慧社區深刻勾連社會現實、重構社會聯系的傳播實踐,為基層治理體系與治理能力現代化建設提供了重要經驗。

關鍵詞:智慧社區 深度融合 大數據傳播 基層治理

“社區”這一概念源自德國社會學家滕尼斯的《共同體與社會》,意指由傳統的血緣、地緣、精神等因素所支配,具有相同價值取向、人際關系密切、人口同質性較強的“共同體”。①帕克在《人文生態學》中對“社區”進行了進一步界定,認為社區可以包括以區域組織起來的人群、扎根于居住的地盤,以及多樣化的依賴關系。②從德語的“Gemeinschaft”經由英語的“community”再到中文的“社區”,社區從社會整體關聯方式意義上的概念所指逐漸演化成具體的地域性生活共同體。③④⑤⑥

近年來,在關于社區的豐富研究中,社會治理成為重要的關鍵詞之一。這一方面是由于從20世紀80年代中期至今,中國城市社區的發展經歷了社區服務到社區建設、再到社區治理的不同階段,⑦相較于社會生活共同體這一角色,社區主要發揮的是國家治理單元的功能,⑧各地在長期實踐中逐步形成了諸如“上海模式”“江漢模式”“沈陽模式”等社區治理模式,⑨而且隨著管理資源的下沉,社會治理重心正不斷下移至基層社區,社區成為推動政府治理模式轉型可能的切入點;⑩另一方面,風險社會的到來對傳統的風險治理機制提出挑戰。如何防范與應對突發事件成為社區研究的重要議題,危機管理中的政府防治與社會動員,?突發公共事件中的社區參與?和基層組織功能建構?等話題成為社會各界熱議的焦點。

伴隨著網絡化社會的演進和智慧城市建設在全球范圍的推進,作為社會基本構成單元的“社區”也逐漸展開“數字化”實踐,走向智慧社區的積極建構中。當下社區媒介已經兼具媒體、社會網絡和政務平臺等多重傳播的特征,?這為基層治理能力的提升提供了新路徑。從最初以接入硬件智能設施為內容的信息化建設,①到以信息平臺為依托的服務和治理創新,②智慧社區傳播的形態與功能日益豐富。目前,已有將近300個試點城市開展智慧社區建設探索,③我國智慧社區建設進入新的階段。

具體而言,智慧社區是以社區為應用場景,以大數據、云計算、人工智能等為技術支撐搭建的智能系統和平臺。其功能在于通過智能感知、研判等新功能的應用及業務的聚合、拓展及便捷化的操作,重塑辦事流程、創新公共服務模式與基層治理方式。而如何在此基礎之上不斷突破物理空間限制與信息壁壘,逐步實現“共建共治共享”的共同體建構,是信息技術深度嵌入社區傳播實踐,發揮智治功能的關鍵命題。特別是在當下的智慧社區實踐中,雖然互聯網技術已廣泛運用到基層治理中,但將智慧社區僅僅理解為“互聯網+傳統社區”,則會忽略社區的“社會”本位,④難以厘清社會空間變遷與社會整合之間的復雜關系。以人為本是加強和改進社區服務工作的基本原則。⑤正如習近平總書記所強調的,加強和創新社會治理的核心是人。⑥因此,作為智慧社區傳播的關鍵變量,以信息通信與數據處理為手段的技術賦能,不應停留在對傳統社區服務的數字化升級上,更應從社區實踐的多元化需求與“人”的主體性出發,將大數據與不斷流動的現實情況深度融合,從而借助智能化傳播重構社區空間與社會關系,促進社會資源的整合與共識的生產。

本文結合社區人口結構、智慧社區推行情況及運行模式、建設主體等因素,選取了H市S區不同街道的三個社區作為研究對象(如表1所示),通過田野調查法和訪談法,探討“智慧社區作為媒介如何深刻勾連社會現實、重構社會聯系,并在嵌入網絡化社會的過程中,推進基層治理的現代化”問題。

一、數據融合與可見:多維度的社區地圖

(一)社區傳播場景中的信息獲取

當下日益增加的流動性人口引發基層治理困境。一方面,在市場經濟發展和城市化建設的推動之下,我國流動人口的數量不斷增長,2000年人口普查資料顯示,全國流動人口數目達1.21億;⑧至2021年,全國流動人口數目已經增長至近3.85億。⑨政府對流動人口在信息、就業、教育、社會保障等方面的服務和治理存在缺位。⑩另一方面,現代城市空間結構的轉型造就了“職住分離”的現代城市空間格局,①社區居民潮汐式的流動意味著社區底數一直處于變化的狀態,這為突發事件中的社區治理提出更多挑戰。傳統的治理方式難以應對頻繁變動的社區及不確定的社會風險,如何對流動中的社區事實進行清晰化呈現成為治理能力現代化推進過程中的重要命題。

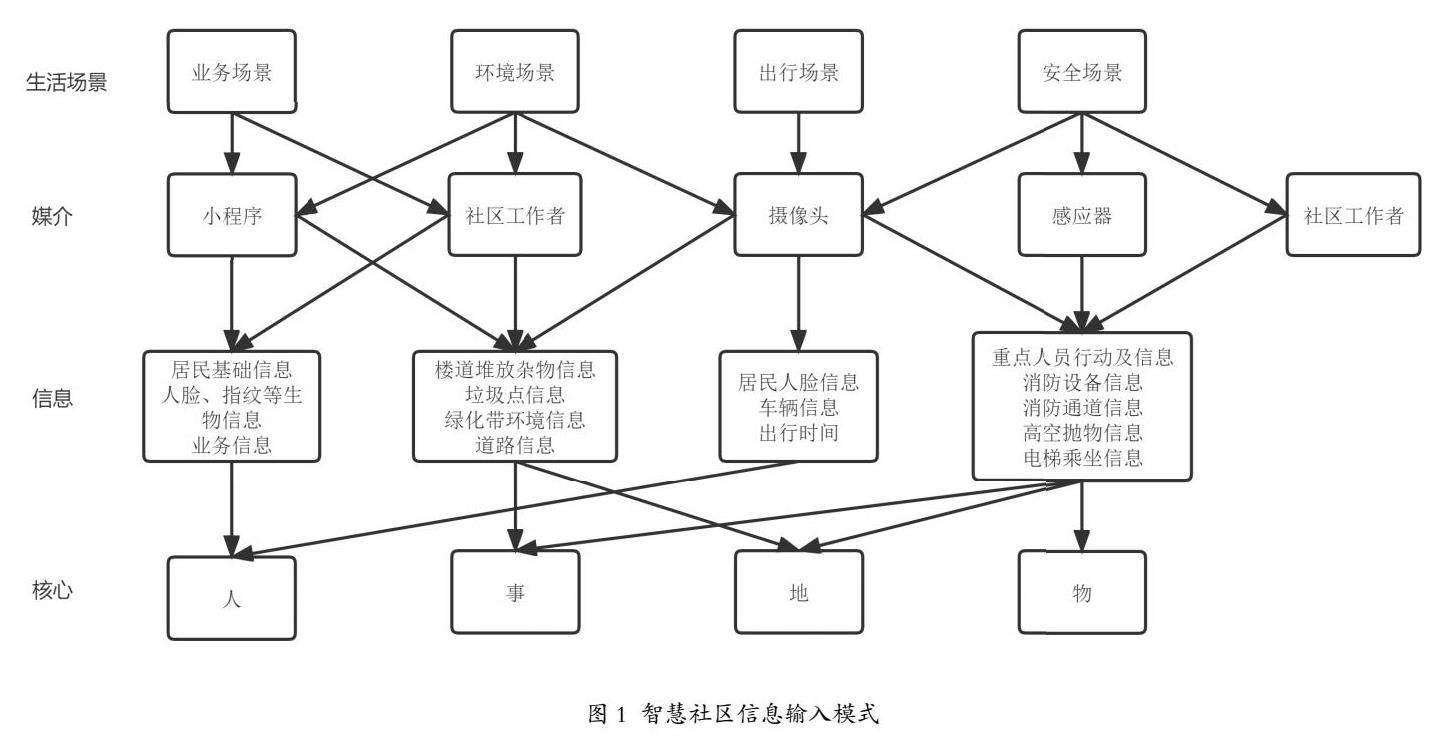

在此背景下,部分社區開始探索挖掘、聚合潛在信息并對其進行數字化處理的可能路徑。根據居民的現實生活需求,智慧社區逐步建構了以業務、出行、環境、安全為核心場景的信息采集模式(如圖1所示)。在業務辦理的過程中,社區在聚合傳統意義上的居民信息(如身份證號、聯系方式、家庭住址),采集個人生物信息(如人臉、指紋)的同時,還對居民的業務辦理情況及需求進行了及時補充。在出行層面,社區通過樓棟、道路、門禁等區域的攝像頭對居民及車輛的出行進行記錄,以便對社區、樓棟的實在人口數量進行實時更新。在環境衛生層面,依托于攝像頭檢測、社區工作者定時巡查及居民的自主上報,社區工作人員對樓道、綠地、垃圾點等地點進行了重點關注。在安全層面,在攝像頭及感應器的共同作用下,社區工作人員對消防通道、滅火器、井蓋、門禁等重點場景和設備進行了監控。依托于多樣化的信息采集終端及云空間的運用,社區對轄區內的居民、地點、物品及電動車進電梯、高空拋物等事件的信息進行了清晰化地梳理。

智慧社區平臺及終端作為媒介,立體化地嵌入地方場景中,構建了一個物理場景與信息場景相互融合的復合場景,并在這個復合場景中進行高效、常態化、全時段的信息采集,這使得社區事實逐漸清晰。獨居人員多日未出門、未歸,套牌車、僵尸車現象,人口流動信息以及房屋租賃或閑置等情況得以及時獲知。比如JH社區通過智慧社區系統預先識別、研判,發現轄區內的停車位和電瓶車充電樁存在不足,便積極協調周邊企業及相關部門拓展停車資源。這些具有公共價值的信息采集不僅使得社區的隱性需求不斷呈現,為后續的資源配置提供了參考和依托,而且為社區數據積累及智能化運用提供了信息基礎。

(二)社區數據庫:在地化的知識積累

海量數據的輸入和積累使得社區數據庫的建設成為可能,當下的智慧社區正在根據基層治理中的實際情況和現實情境打造在地化、智能化、可視化的數據庫,并由此突破傳統社區治理面臨的諸多困境:如數據分散、模糊,難以進行重復利用;信息相對靜態、滯后,不足以描述變動中的社會現實;社區之間信息輸入方式有所差異,導出數據需要進行二次梳理,難以直接與標準化數據庫對接等問題。社區數據庫在推進信息的有效整合和高效利用方面發揮了重要效能。

首先,社區數據庫構建出一個支撐在地信息沉淀和流通的空間。依托前期的網格化治理,各社區建立了基礎數據庫,多元信息在數據底庫之上不斷地積累、疊加,相關數據可以從系統中直接調用,更新的內容可以在數據庫連通的多平臺中進行呈現。信息可流動性的提升有助于數據的重復使用與實時更新。在TE社區,辦理業務時只要輸入居民的身份證號碼或手機號碼,就可以實現基本信息的一鍵帶取。

其次,標準化建設的數據庫為信息的多維連接和多元分類提供了技術依托。在數據接入層面,當下的社區數據庫支持與已經投入使用的智能門禁、人臉識別等終端設備進行對接,并由此實現了智慧社區系統適用性的提升;在地數據庫還為與更高層級政務服務系統的連接建立了端口,為構建區域間政務服務“一張網”提供了信息支持。在社區數據庫的基礎上,出行數據庫、事件數據庫、辦件數據庫、社區知識庫等多元主題數據庫也紛紛建立。TE社區的事件數據庫在平臺運行之初便存儲信息近一千條,社區知識庫中積累內容五千余條。

最后,社區數據庫通過可視化的信息呈現提高治理效能。在數據資源之上,社區構建了一個集立體圖、需求面、信息點于一體的三維地圖(如圖2所示)。智慧社區系統將靜態的、空間意義上的地理地圖,與居民出行熱力圖,設備運行圖及突發事件圖相疊加,構建了一個地、人、物、事相嵌套的立體社區地圖,并按照具體工作中的差異化需求進一步將立體地圖劃分為智管社區、效能社區、宜居社區、平安社區等不同側面,便于工作人員更為直觀地對社區情況進行觀察。在此基礎上,社區地圖還以信息點的形式將流動人口情況、人口年齡結構、重點人群信息及突發事件的處理狀態等數據疊加在地圖之上,通過重點信息的突出顯示提升三維地圖的應用性與治理效能。

在地數據庫的建立凸顯了社區空間里海量信息之間的關聯,促進了社區信息從孤立到整合再到分類的轉變。在這個過程中,智慧社區平臺不僅推進了以社區情境為核心的數據融合,還為后續的數據分析和治理決策提供了知識基礎。隨著數據的流轉和運用,在地數據庫正在逐步構建其作為數據中臺的功能與價值。

二、從“事”到“人”:數據賦能的服務創新與交往再造

(一)基于居民畫像的精準服務與治理

在我國,社區首先是作為社會服務載體被發現的。①早在1987年召開的全國城市社區服務工作座談會,便明確提出要“大力發展以街道、居委會為基層單位的社區服務”,以為老人服務、殘疾人服務、優撫對象服務、困難戶服務、兒童服務等7種服務為起點,逐步形成服務網絡。②社區的服務和治理圍繞居民的日常生活需求而展開。與此同時,在社區行政化屬性不斷凸顯的過程中,基層社區逐步建構了以事件為核心的服務和治理模式。特別是作為居民訴求和情緒集中表達的突發事件應對,已經成為社區治理中的重要內容。

但隨著人口流動性的增強,社區內的有效連接不斷流失,鄰里間愈加陌生,居民與居委會之間逐漸疏離。面對日益復雜的社區人口結構及居民多元化的生活訴求,傳統基層治理實踐中,以事件為中心的治理模式越發顯得被動與滯后。傳統“滅火式”的事件解決模式,往往缺乏具有針對性的預判,這增加了問題處理的難度,而且不利于社區認同感的建構。這一困境,源于基層工作者對于居民社會生活缺乏深入了解所導致的服務能力欠缺,居民與社區之間連接的缺失也進一步增加了需求與服務精準匹配的難度。因而在智慧社區的建構中,如何為多元化的居民需求提供精準化、精細化的社會服務,進而形成智能化治理機制,在很大程度上取決于對社區傳播中“人”的關注。

智慧社區系統對轄區內底層數據的整合與梳理使得在地信息之間的關聯性不斷凸顯,這為進一步挖掘社區居民的潛在需求,推進從“事”到“人”的服務意識與治理創新提供了信息基礎。一方面,數據的累計使得群體共性和個性的特征不斷凸顯,社區服務可以更精準地與居民需求進行匹配。在技術賦能之下,當下的社區可以在流動人口居住證到期時通過短信或微信推送的方式對其進行提醒;也可以以居民的出行記錄為依據,主動為80歲以上的老人辦理高齡群體津貼年審業務。為保障學齡前兒童的安全需求,JH社區在幼兒園安裝了智慧安全系統,家長接送孩子時需刷臉通行;TE社區也設置了“幼兒園周界守護”系統,嚴防危險人員進入園區。同時,TE社區還依托在地數據庫預判學齡前兒童的規模,以此作為轄區內學校招生名額劃定的重要參照。

另一方面,智慧社區還積極建構以社會個體為最小單位的服務與治理模式。通過對居民身份信息、家庭信息、住房信息、社會信息及物聯網信息的整合處理,社區可以構建一個相對完整的個人畫像,從而發掘個體的差異化需求,促進多元服務直接抵達個體化的“人”的進程。如在養老服務中,社區工作人員對老人個人健康水平、精神狀態、身體狀況及現有養老類型等信息進行采集、建檔和綜合分析,結合其個人意愿,判定其養老需求,并聯系相關部門和社會群體,為其提供應急救援、生活照料、健康保健、文體娛樂、精神慰藉、法律咨詢等相關服務。TE社區按照老年群體及其家人的需要,為其安裝了智慧貓眼、智能門磁等安全設備,如果老人出門12小時未歸或連續24小時未出門,社區會及時發送短信通知其家人及網格員,并根據溝通情況上門探訪。DX社區依托街道的智慧健康養老平臺,為有需求的老人提供智能血糖儀、智能心電儀、智能睡眠床墊、居家安全監控等物聯網健康安全監測設備,并在數據異常時及時通知其醫生、家屬及養老指導中心。如圖3所示,豐富、合理的知識基礎使得居民的生活需求更為具體、明確,精準化、精細化的社區服務有了更為清晰的行動方向。

處于智能傳播的時代,數據是人的延伸。對社區信息智能化的處理不僅在于發現轄區內居民的多元需求,挖掘在地數據的治理潛能;還在于通過相對完整的畫像增進社區工作人員對群體乃至居民個人的了解。在數據與人的融合過程中,智慧社區建構的社會屬性不斷凸顯,對居民信息的處理和分析在一定程度上也構成對現實生活互動的延伸與補充。零距離服務的治理模式使得社區服務性組織的角色不斷強化,高效的服務與互動在提升居民滿足感和獲得感的同時,也密切了居民與社區的關系,實現社區作為生活家園的空間重構。

(二)區域媒介:再交往的社會空間

地域、互動和認同是構成社區的基本要素。③但隨著現代社會流動性的增強,社區成員之間的有效互動和群體認同在一定程度上處于缺失狀態。這在現代社區主要體現為:商品房小區的聚居形式具有一定的隨機性,居民之間缺乏鄉土社會中的親緣聯系和單位制之下相對穩定的業緣關系,居民的情感連接和利益共識減少;城市化的推進和交通的發展極大地拓寬了居民的生活邊界,大量需求可以在社區之外的空間被滿足,居民對社區的生存依附與歸屬感下降;新媒體技術的發展促使全球資訊在網絡平臺上聚合,而在地信息卻逐漸式微,人們對“附近”的關注度隨之降低,居民間分享、討論的交往需求減弱。在社會逐漸原子化的背景下,社區層面的生活共同體難以形成,居民對周邊公共事務的參與度下降,社區的社會整合能力受到制約。

因此,重建社區生活中的互動和認同,成為智慧社區傳播過程中“人本”邏輯建構的重要內涵。智慧社區系統不僅打造了一個在地化的數字空間,還為促進居民之間交流以及參與社區治理搭建了相對暢通的信息流動渠道和公開即時的討論平臺,并以此逐漸構建其作為區域媒介的傳播功能。在這個交流平臺中,居民可以對路燈破損、攝像頭偏移等亟待解決的社區事件進行上報,并實時接收反饋;也可就某一社區建設的相關議題發起討論,或通過公開投票進行民意征集,并最終實現問題解決與合意達成。多元主體的交往溝通有利于在地信息的流動和社情民意的充分整合。

更為重要的是,對公共事務的持續關注和參與,有助于社區公共意識和家園情感的重塑。在不斷融入集體行動的過程中,居民開始逐步以生活共同體的視角看待社區發展,參與基層治理。同時,線上的交往和互動也改善了陌生化的居民關系,這有助于社區超越物理“住所”的概念,重歸具有交往功能的社會空間。自智慧社區建立以來,NQ街道累計通過議事平臺協商解決了樓棟加裝電梯、建設垃圾分類點等100多項事務;新冠肺炎疫情期間,NQ街道的LC小區通過智慧社區平臺就小區封閉式管理事項進行討論,并征得80%以上業主同意,成為H市第一個封閉式管理的小區。

同時,線上的社會互動也不斷地向線下延伸,社區開始將智慧平臺作為媒介,進行區域活動的組織與宣傳。社區智聯平臺搭建了文明創建窗口,社區居民可以通過平臺進行信息登記并根據自身意愿加入志愿隊伍、參加文明創建活動;平臺還會定期對志愿隊伍和志愿者個人參與服務的情況進行統計和排名。社區e窗上設立了微心愿板塊,居民可以在其中發布自己的愿望并認領他人的心愿,比如為小區活動室配置新乒乓球桌、上門維修電器等,這些微心愿被認領,并得以執行。居民在參與文明創建、服務社會、形成良好社區氛圍的同時,也在現實交往中完成了關系的重建和深化。

作為區域媒介的智慧平臺拓展了社區傳播中的交往方式。多元主體在線上線下的有效互動助力了共同行為規范的建立和社區共識的形成,有助于推進人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體①的積極建構。居民主體性、能動性的提升也賦予了社區更多的活力。在不斷重構居民之間密切關系的基礎上,智慧化的治理方式正在不斷發掘社區成為社會中間組織的可能,逐步探索超越社會原子化危機的現實路徑。

三、嵌入治理結構:智慧樞紐的建構與協同創新

(一)社區減負與工作效能的提升

從1990年代開始,社區的政治功能便不斷增強。隨著《中華人民共和國城市居民委員會組織法》的正式施行,居委會開始作為基層行政區單元承擔一定的管理任務。②各級政府交辦的大量行政、社會性事務下沉到社區,③社區的任務愈加繁重,居委會實際上從居民自治組織逐漸演化為街道辦事處的下屬行政機構。④以JH社區為例,二十余名社區工作者需要協助民政局、統計局、教育局、商務局等部門進行70余項工作。

為減輕社區組織的工作負擔,社區公共服務綜合信息平臺的建設開始逐步推進。2013年,民政部出臺文件指出要通過綜合信息平臺的建設提升社區服務和管理能力;⑤2015年,民政部進一步強調,要對社區信息網絡進行整合,通過精簡各部門建設和部署在社區的業務應用系統和服務終端實現社區減負。⑥但在實際工作中,全流程一體化的社區服務平臺遲遲未能建立,部分社區使用的業務平臺數量超過30個,社區更多扮演了信息提供者和業務辦理者的角色,既不能夠實現本地數據的積累,也無權對于信息進行調用和深度分析。

而智慧社區強調以自身為核心建構信息系統和業務平臺,在搭建在地化的數據資源池和數據庫的基礎上,不斷提升社區工作的智能化水平及信息化應用能力,通過基于現實需求的功能設置和系統運行模式推動基層治理減負增效。首先,依托智慧社區系統,原本社區中孤立、分散的政務服務功能逐步在同一平臺上實現聚合。綜合養老、社會救助、殘疾人補貼等民政業務,社會保障、社會保險、養老保險等人社業務,孕情服務、老齡信息管理等衛健業務,以及醫保、殘聯、綜合治理等多項業務可以在統一的社區業務系統中一號登錄、一站式辦理。其次,智慧社區與各政務服務平臺之間連接的建立也在一定程度上改善了同一數據二次錄入,多系統填報、上報的問題。智慧社區在業務系統中制作了1∶1還原的業務表單,工作人員可以在其中進行信息填寫,后臺自動將完成的表單推送至對應的業務系統和社區數據庫,實現業務辦理和數據積累的同步進行。再次,社區無需對信息進行人工梳理、分類、檢索,智能系統可以根據條件直接生成準確、全面的數據表。比如在推進60歲以上老人接種新冠疫苗的過程中,TE社區通過智慧社區平臺可以一鍵導出相關人口的姓名、住址、聯系方式等信息,為高效核實轄區內老年群體的疫苗接種情況提供了信息基礎。此外,部分社區平臺還嵌入了智能外呼系統。只要工作人員導入電話號碼表單,系統就可以進行自動撥號,并在保存通話錄音的基礎上將音頻轉換成文字,通過智能語義分析進行簡單的關鍵詞標注。智能外呼系統在疫情流調中進行了大量的信息收集,在一定程度上減輕了社區工作人員的防疫壓力。

基于多樣態的信息輸入、智能感知以及分析模型,智慧社區還構建了一體化的協同共治體系。新冠肺炎疫情期間,JH社區智聯平臺在“通信大數據行程卡”服務上線之前就結合居民手機號碼歸屬地、身份證號碼、車牌號等基礎信息和社區出行記錄,初步建立了識別中高風險地區人員的數據模型,及時向物業、社區、街道進行風險預警,落實群防群控。在封閉管理期間,JH社區TR小區還上線了全國首個智能社區防疫系統,不僅可以對頻繁出入小區的居民及一戶多人出入的人員進行提示,還支持居民通過“電子通行證”和“群防群控”小程序掃碼登記個人信息,實現無接觸的社區出入。智慧社區系統通過數據的高效流轉,在為基層減負的同時,不斷提升基層社區在突發事件中的應急處置效能。

因此,系統功能與現實治理需求的匹配及平臺實用性、智能化程度的增強促進了社區治理的科學化水平及組織化程度的提升,提高了社區的工作效能。基層工作者得以從重復性的工作中抽離,將更多的時間和精力投入到社區服務上。日常工作狀態之下,TE社區只需三名工作人員在綜合窗口負責業務辦理,其余十多名工作人員可以全部下沉小區,圍繞居民所反映的各種生活困難和社區矛盾進行走訪與溝通,同時將一些重要的政策信息進行傳達。

(二)從任務協同到數據協同

長期以來,我國形成的是“條塊分割”的政府管理體制,①各系統間的信息共享程度較低,平臺之間的數據不能互通互用,大量可開發的數據資源被閑置和浪費。為解決這一治理困境,中共中央不斷強調要推動基層治理數據資源共享,完善數據資源共享交換機制,②推進數據跨部門、跨層級、跨地區匯聚融合和深度利用。③即在網絡化語境下探索將數據流轉與共享融入社會治理結構的有效路徑。通過對社區事實進行信息化處理,智慧化平臺建構了一個更為可見的社區,在助力基層治理減負增效的同時,還為社會治理中跨層級、跨部門的信息交換與共享提供了可靠的知識基礎。在這個過程中,平臺本身也成為了信息傳遞的重要媒介和樞紐,并由此建構了“智慧社區”作為傳播關鍵節點的功能和意義。

社區在智慧化過程中匯聚、集成的數據及分類數據庫的建立為各政務部門的工作提供了信息依托。社區智慧門禁數據庫和常住人口庫已經與公安系統連接,公安系統可以通過面部識別技術將社區監控畫面與全國在逃人員信息資源庫等既有數據庫進行對比,對嫌犯進行識別,以保障居民安全和公共安全。自“智慧平安社區”平臺建設以來,DX社區已經協助公安部門抓獲4名嫌犯。基于社區與各部門的連接,居民的業務辦理也更加便捷。JH社區為了更高效地辦理居保信息刷臉認證業務,實現居民“少跑路”、信息“多跑路”,與民政局協商、合作,通過社區智聯平臺直接將相關信息傳送至民政局業務部門。同時,社區智慧平臺與城管及消防等部門的連接也在持續推進。這不僅提升了信息利用率,而且強化了智慧社區作為居民與政務部門間信息傳遞媒介的功能。

智慧社區的標準化建設以及多元化服務集成的運行模式也為數據孤島的打破提供了信息支撐和技術上的可能路徑。數據資源局建立了允許所有市直單位及各類業務系統接入的數據交換平臺,部分社區的數據存儲、往回、流轉也在這個平臺中運行。以社區為起點,由點到面、縱橫聯通的信息協同機制逐步建立。在政務外網中進行信息傳輸與共享不僅保障了數據安全,還提升了事件處理的效率,社區一級處理不了的事務會通過數據共享門戶向上推送,主要負責部門及協辦部門看到信息后協同處理。同時,智慧社區治理中的信息協同是雙向的,既有從社區向上逐級反映的問題,也有從上級部門轉至社區的居民訴求。比如街道工作人員接到“12345”市長熱線轉來的市民投訴后,會通過平臺發起“12345”事件處理流程,選定對應的社區負責人,并抄送街道書記。由社區負責人進行回復或安排處理,整個處理過程和響應時長一目了然。

以智慧社區為傳播節點的數據平臺建構,以及與不同政府部門的端口對接和數據流轉,試圖打破結構化的信息壁壘,將分散的數據資源集中起來,借助信息共享探索從傳統的任務協同延伸至網絡語境下的數據協同,從而創新基層協同治理。

四、結語

在智慧社區的建構過程中,基于大數據傳播的技術嵌入催生出深度融合的傳播趨勢與特點。首先,智慧化建設的基礎在于以社區傳播情境為核心的數據之間的融合。即通過嵌入居民的日常生活實踐,不斷進行在地場景的立體化的數據采集,并在對數據內容進行標準化處理、分類呈現與持續整合的基礎上,圍繞社區空間沉淀出豐富的數據庫資源,從而促使基層社會事實更加清晰化,為治理創新提供更完善的信息條件與知識基礎。其次,智慧社區的服務創新依賴于數據與人的融合。社區系統不僅通過數據分析呈現出居民畫像,更精準地將服務與居民的多樣化需求進行匹配,而且依托在地化的數字空間,搭建可交流的服務平臺,拓展了社區傳播中的交往方式,更加強調以“人”為中心的數據賦能及其社會屬性。最后,作為社會治理的“最后一公里”,智慧社區試圖將數據賦能融入治理結構。智慧化的信息系統和業務平臺,一方面不斷聚合原本分散的政務服務,通過平臺對接與智能生成,為基層治理減負增效,另一方面,從任務協同延伸至數據協同,建立信息交換與共享機制,發揮出基層治理樞紐的功能。

同時,在信息技術向社會實踐嵌入的過程中,這種基于數據賦能所建構的三重融合,即數據與數據的融合、數據與人的融合、數據與治理結構的融合,突破了社區傳播中單一的“技術進場”框架,而呈現出多維連接的媒介化特征。數據之間的融合強調海量信息之間的流轉與關聯,圍繞日常傳播情境構建數字媒介空間;數據與人的融合在于將數據作為人的延伸,圍繞精準化的社區服務,營造以“人”為中心的傳播空間與社會氛圍,促進人際互動與社區參與;數據與治理結構的融合則是將智慧社區化作網絡化社會中的關鍵傳播節點,借助樞紐功能不斷提升基層治理效能。因此,數據賦能下的深度融合折射出智慧社區深刻勾連社會現實、重構社會聯系的傳播實踐,為當下社區發展與基層治理創新提供了重要借鑒。

基金項目:2020年度安徽省社會科學創新發展研究課題(項目編號:2020CX055);安徽省高校人文社會科學研究重大項目(安徽大學輿情與區域形象研究中心招標課題)(項目編號:SK2020ZD06)。

作者:

黃偉迪,安徽大學新聞傳播學院副教授、碩士生導師,研究方向:媒介社會學、媒體融合

王鈺涵,中國社會科學院大學新聞傳播學院碩士研究生,研究方向:社區傳播

(責任編輯:谷儒楠)

Abstract: In the process of building smart communities, the technological empowerment of information communication and data processing has spawned deeply integrated communication trends and governance innovations. First of all, the data fusion with life context as the core precipitates increasingly rich community data resources, which promotes the clarification of social facts and provides more perfect information conditions and a knowledge base for primary-level governance. Secondly, the integration of data and people in precision community services, relying on the local digital space, builds a public service platform for communication, expands the way of community communication, and highlights the "people" as the center of social attributes. Finally, the integration of data and governance structure turns the smart community into a key node in the networked society, establishes information exchange and sharing mechanism through platform aggregation and intelligent generation, and gives play to the function of governance hub. The triple integration reflects the communication practice of smart communities that deeply connects with social reality and reconstructs social connections, and provides an important experience for the primary-level governance system and modernization of the governance capacity.

Key words: Smart Community, Deep Integration, Big Data Dissemination, Primary-level Governance