多維視角解讀《種樹郭橐駝傳》“順天致性”之道

【摘要】《種樹郭橐駝傳》是統編高中語文教材選擇性必修下冊第三單元選編的經典散文作品。本單元屬于“中華傳統文化經典研習”學習任務群,對應的人文主題是“至情至性”,需要完成的學習任務是“把握課文的思想情感及其承載的文化觀念”。教學此篇可嘗試引導學生從文體、身份、敘述角度變換的方式聚焦文本,感受本篇蘊含的“順天致性”之道。基于此,本文試從以上角度對該篇的說理方式進行解讀。

【關鍵詞】《種樹郭橐駝傳》;多維視角;順天致性;解讀

柳宗元的《種樹郭橐駝傳》以人物傳記的形式敘述故事,暗含諷刺,其本質依然屬于寓言的范疇。文章巧妙地將敘事與說理融為一體進行諷諫,是一種獨具匠心且給人以啟示、不拘一格的寓言形式,所揭露和批判的內容與《捕蛇者說》等文章同樣具有針砭時弊的進步意義。細讀此篇會深刻體悟到“順天致性”之道,其文字婉轉而幽默,含不盡之意于言外。

一、文體視角:傳記與寓言

葉圣陶說:“凡是學習語言文字如不著眼于形式方面,只在內容上去尋求,結果是勞力多而收獲少。”[1]因此,教學此篇首先要分辨文體的特點。若以“傳記”來看,敘述的重心應放在“傳主”身上,傳主郭橐駝的人生經歷有何與眾不同?若以“寓言”來看,一般會蘊含道理、給人啟示。本篇的啟示意義又是什么?這些都值得細細品讀。

前人在散文創(chuàng)作中也不乏文體創(chuàng)新之作,但基本遵循傳統文體的要求。本文一般被后世定性為寓言,綜觀全篇,前半部分的結構符合“傳”的要求,但后半部分又頗具諷刺意義,符合寓言的基本特征。褚斌杰在《中國古代文體概論》中這樣評價:“并不拘于一般歷史人物傳記的名姓、里籍、生平活動等的舊格套,而只是專注于其事跡某個重要方面,加以生動具體的描寫和思想上的發(fā)揮,從而使這些傳記文,既具有思想性又富有極為感人的藝術魅力。”[2]

1. 標題中“種樹”二字的雙重作用

第一,消解了傳記的文體特征。在標題上做文章,特意把“種樹”二字放在最前面,讓讀者首先知道的是傳主的職業(yè)。看似符合“傳記”的標題特點,其實消解了傳記的標題特征。常規(guī)的傳記標題直接擬定為××傳,不會把具體職業(yè)帶入。顯然標題中暗含了深刻寓意,是作者有意為之。通讀全文又發(fā)現,本篇并未記錄郭橐駝的生平事跡,恰恰只談及“種樹”。這種形式既屬于糅合了傳記散文與寓言的創(chuàng)造性寫法,又消解了傳記的內容特征。雖然不符合一般傳記特征,但基本符合其文體結構,是作者創(chuàng)造出的一種新的寓言體式。教師教學用書也對本篇的文體進一步闡釋道:“顧炎武在《日知錄》中說本文是‘稗官之屬’,把它當作小說來看。魯迅在《中國小說史略》中則更進一步說它是‘幻設為文’‘以寓言為本’。本文借郭橐駝之口諷喻時弊,從內容上看是一篇寓言;這篇寓言在寫作時借鑒了一些人物傳記的寫法,從形式上看是一篇人物傳記。”[3]

第二,呈現了寓言說理的源頭。文章蘊含的“順天致性”之道是通過郭橐駝之口和盤托出的,由樹及人,先談“種樹之法”,后論“養(yǎng)人之術”。“種樹”也就成為文章說理的源頭,因而標題中特別標示出郭橐駝“種樹”的職業(yè)特征,同時也成為本篇說理的一條主線。從長安城內富豪的“ 爭迎取養(yǎng)”到他植者“窺伺效慕”,至此,郭橐駝的形象已經很完整,但作者意不止于此。他宕開一筆,讓郭橐駝對自己的技藝進行總結。最終,“子之道”呼之欲出:順天致性。這就構成了本篇說理的清晰線索,也是柳宗元想要講述的深刻道理。文章在結尾處又暗藏點睛之筆,提到“得養(yǎng)人術”。細讀起來,這一“得”字的內涵豐富,恰是與標題“種樹”二字遙相呼應的文眼。從“種樹之道”自然過渡到“養(yǎng)人之術”,達到了寓言通過故事進行勸誡的目的。

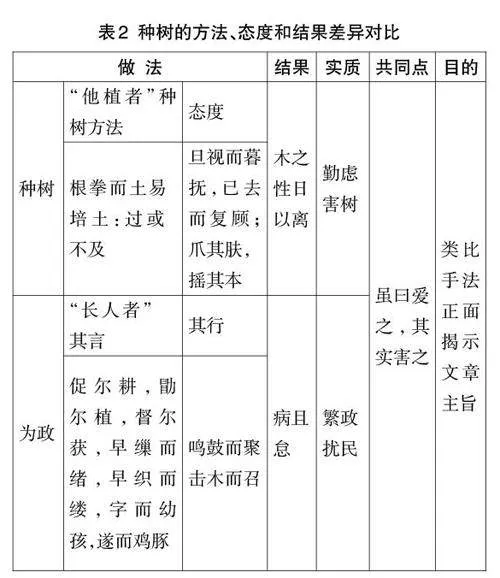

2. 由“種樹”轉而談“為政”之目的

如果按照傳記的寫法,應該對郭橐駝生平進行簡單敘寫后再對種樹作全面的介紹。然而全文五個自然段中,第一段介紹傳主的姓名、籍貫、職業(yè)等信息,第二段重點敘寫郭橐駝種樹的技術特長,第三段則是以郭橐駝本人的口吻來分享種樹的經驗。為了清晰地展示前三段的內容,可以參看以下表格(見表1):

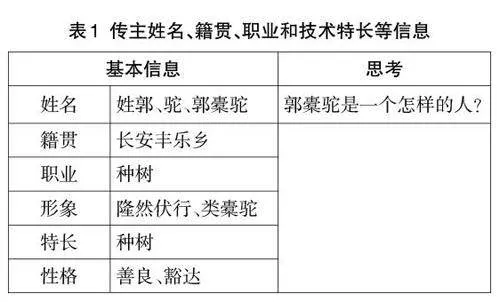

由以上可知,行文到第三段作者完全是按照人物傳記的寫法,對郭橐駝進行了全方位的介紹。如果說本文是一篇人物傳記,那么至此就可以結束全文了。但作者并沒有作結的意思,而是另起一段,第四段在談郭橐駝種樹的基礎上,轉而談為政之道。“種樹”和“為政”看似不相關的兩件事,卻在此相通了。將“種樹”這一行為和“為政”之道進行比較后(見表2),我們發(fā)現了其相通之處,也讓我們感受到柳宗元獨具匠心且給人以啟示的寓言體式。

二、身份視角:民與官

1. 表面寫“子之道”

從《種樹郭橐駝傳》文本表面來看,所寫的故事其實很簡單,無非就是“子之道”:一個駝背的種樹人由于順應了樹木的生長天性,因而所種的樹結果早而且果實多。他在總結經驗時說:“順木之天,以致其性焉爾”“其蒔也若子,其置也若棄”。這原本是簡單而又十分樸素的道理,然而對前者一般人難以真正明白,對后者一般人明白了卻又難以做到。一般人常常會做的是:要么不真正了解物之天性以致操之過急,或者過猶不及;要么過分愛之,過分呵護甚至拔苗助長。可想而知,最后的結果就像郭橐駝與“他植者”所種之樹一樣會迥然不同。這個故事有完整的人物、環(huán)境和情節(jié)。從傳記的結構看,在文本層面是“自足”的。其實,行文開始的前三段都是在敘寫郭橐駝。從第四段開始出現了一個“問者”,一句“以子之道,移之官理,可乎”讓我們頓悟,文章說理的主題隱藏在“子之道”和“官之理”的邏輯關聯之內。本文的文體特征更符合寓言的基本要求,所闡述的統治者“養(yǎng)人之術”是由郭橐駝“種樹之道”延伸而來的。

2. 深層談“官之理”

前文提到,若以傳記來看文本結構,其在文本層面是能“自足”的,讀者也能完整地感受到本篇主人公的“種樹之道”。然而,柳宗元創(chuàng)作此篇以及《捕蛇者說》等多篇寓言的主要目的絕不是為了簡單地講故事,它們都蘊含著深刻的寓意。“柳宗元在文末說,要‘傳其事以為官戒’,讓文章帶上了一些指責時弊、諷喻過失的政論色彩。伴隨著文體由傳記到寓言再到政論的轉變,郭橐駝的形象,也歷經了樂者、智者、仁者的加深。這些轉變和加深,都離不開‘鄉(xiāng)人’的比對,‘問者’的追問。”[4]由此可見,本文的故事寓意從深層來看,最終還是落在“官之理”上。結合時世,教師教學用書在解讀本篇時闡述道:“據《舊唐書·食貨志》載,各地官僚為鞏固自己的地位,競相向朝廷進奉,加緊對下層的盤剝,于是‘通津達道者稅之,蔚蔬藝果者稅之,死亡者稅之’,民不聊生。這就是柳宗元寫作本文的社會背景。”[5]在當時的社會背景之下,“不作為”是官員失責,眾所周知。然而,以“愛”之名的所謂的“有作為”,將一切不義之事變得理所當然,卻因其隱蔽性讓人難以察覺。因此,柳宗元看似通過郭橐駝之口談論“種樹之道”,實則在“順木之天,以致其性”的“養(yǎng)樹”法則上提煉出“順天致性”是循其根本之道,繼而由樹及人,指出為官治民不能“好煩其令”,這才是本篇深層指向的“官之理”。

三、敘述視角:本人與他人

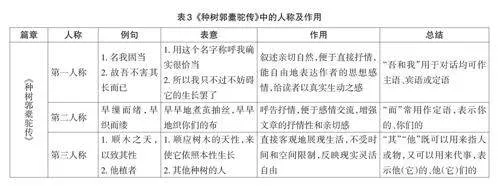

1. 多種人稱的使用

本課的學習提示中給了如下指引:“古代漢語的人稱代詞較為豐富。第一人稱常用‘吾’‘我’‘余’‘予’,第二人稱常用‘女(汝)’‘爾’‘而’‘若’‘乃’,第三人稱常用‘其’‘彼’‘之’。”[6]基于此,教師在教學過程中要引導學生認真梳理古代人稱代詞的使用方法和規(guī)律,仔細體會古人在進行說理時如何借助人稱變化來達到共情和共鳴的目的。細看下表(見表3)會發(fā)現,巧妙借助人稱的變換在行文中會起到增強說理效果的作用。

由表3 可知,無論現代文還是古漢語,在真實而具體的語言環(huán)境中,可以借助人稱的轉換進行更加靈活自由、更加有效的交流和溝通,以增強抒情性、親切感;不受時空限制,給讀者真實生動之感。而且多樣化的人稱可以使文章的說理更加透徹、更清晰明了。

2.“鄉(xiāng)人”“他植者”“問者”的切換

由上文可知,本篇既塑造了傳主形象,又通過“種樹之道”引出“為官之理”,可謂以小見大,由淺入深。同時,文章也刻畫了一些不可或缺的“小人物”,他們對塑造傳主形象起到了不可替代的作用。因此,閱讀時切不可忽略“鄉(xiāng)人”“他植者”“問者”對文章的助推作用。若沒有“鄉(xiāng)人”玩笑似的“外號”,“他植者”的襯托和“問者”的發(fā)問,郭橐駝的形象將會黯然失色,“順天致性”之道的得出也會極不自然。

“鄉(xiāng)人”的玩笑彰顯出樂觀豁達。開篇第一段寫道:“故鄉(xiāng)人號之‘駝’。駝聞之曰:‘甚善。名我固當。’因舍其名,亦自謂‘橐駝’云。”簡單的幾句,可以得出許多信息。其一,同鄉(xiāng)之人對傳主郭橐駝的駝背并未產生同情,反而拿他的身體缺陷開玩笑。其二,郭本人對別人拿他的生理缺陷開玩笑后的反應令人驚訝,與其他有缺陷的人的反應截然不同。其三,他欣然接受別人給起的“外號”并認為很好,甚至主動舍棄了自己的本名。不僅如此,他還更加俏皮地添加了一個“橐”字。基于此,在鄉(xiāng)人并不友好的玩笑之下,一個雖身份卑微卻樂觀豁達的形象就被成功塑造出來了。這也是作者巧妙安排的一個敘述角度,同時也為傳主形象定型設置了一個切入點。

“他植者”的行為襯托出技藝高超。文章第二段結束語:“他植者雖窺伺效慕,莫能如也。”這一句把敘述的角度又轉向了他植者。繼而把郭橐駝和他植者對種樹的方式、態(tài)度等方面作了詳細的比對。傳主郭橐駝有著非同尋常的高超技藝,然而這種對傳主的刻畫,恰是通過他植者的襯托才更好地表現出來。例如文章第三段,先闡述本篇最核心的道理:“能順木之天,以致其性焉爾”;繼而談“植木之性”和管理之法,郭橐駝能夠做到“其蒔也若子,其置也若棄”,自然無為,全其天性;而“他植者”卻是“愛之太恩,憂之太勤”,背離了樹木生長的自然本性,“雖曰愛之,其實害之;雖曰憂之,其實仇之”,這就從“他植者”的敘述角度襯托出郭橐駝能夠“順天致性”的高超技藝。

“問者”追問塑造出“底層代言人”。文章出現了兩處“問者”,都是作者有意識地將敘述的角度進行轉換,增強說理效果的有效方式。一是在第三段開篇——“有問之”,二是在第四段開篇——“問者曰”。第一處“問者”,僅僅是一個對話活動的引子,并沒有起到實際作用,第二處“問者”則對文章的發(fā)展起到極為重要的推動作用。正是有了這彌足珍貴的“一問”,作為生活在社會最底層的郭橐駝才順利成了底層人民的代言人。這種敘述角度的轉換,自熱巧妙地將深受其擾、深受其苦的當地百姓無從“蕃生安性”,反而變得“病且怠”的現實揭示出來。治民之策變成了擾民之舉,在“問者”的追問下,結合郭橐駝的觀察和體驗,被詳盡列舉出來。

總之,柳宗元是一位關注現實的文學家,《種樹郭橐駝傳》有著很強的現實針對性。文中“順天致性”之道,借助敘事和說理一體的創(chuàng)新寓言體的寫法,巧妙地變換身份和敘述的角度讓讀者深刻體悟。借傳主之口指出了“長人者”政令頻出,百姓深受其害的弊端,這也充分體現了柳宗元本人“文章合為時而著”的文學主張。

參考文獻

[1]劉國正主編.葉圣陶教育文集:第五卷[M]. 北京:人民教育出版社,1994:403.

[2]褚斌杰.中國古代文體概論[M]. 北京:北京大學出版社,1990:201.

[3][5]人民教育出版社課程教材研究所中學語文課程教材研究開發(fā)中心. 普通高中教科書教師教學用書·語文·選擇性必修·下冊[M]. 北京:人民教育出版社,2019:132,131.

[4]劉永勝.不可忽視的“鄉(xiāng)人”和“問者”:《種樹郭橐駝傳》文本再探究[J]. 語文月刊,2020(1).

[6]溫儒敏主編. 普通高中教科書·語文·選擇性必修·下冊[M]. 北京:人民教育出版社,2019:82.

【本文系廣州市教育科學規(guī)劃2024 年度課題(重點課題)“核心素養(yǎng)導向下高中語文課外作業(yè)差異化設計與實施研究”(課題編號202315880)階段性研究成果】