地理核心素養(yǎng)視域下初中生高階思維培養(yǎng)的策略

馬小雪 王彥超

摘 要:新版義務教育地理課程標準明確了培養(yǎng)初中學生核心素養(yǎng)的指向要求。依據(jù)新版義務教育地理課程標準關于地理課程性質(zhì)、跨學科主題學習、學業(yè)質(zhì)量要求的相關表述,提出培養(yǎng)學生高階思維能力的有效路徑:根據(jù)課標高質(zhì)量甄選適切的生活素材,設計問題鏈促進學生高階思維能力外顯,引導學生以科學家的研究視角發(fā)現(xiàn)和解決問題,注重綜合思維訓練,促進高階思維的養(yǎng)成,構建學生思維進階高階思維的有利腳手架。實踐表明,這些路徑可以使學生在學習過程中,能夠充分發(fā)揮和強化自身優(yōu)勢進行深度學習,并在學習過程發(fā)展思維、提升能力、激發(fā)創(chuàng)新意識,從而高效地落實地理核心素養(yǎng)。

關鍵詞:高階思維能力;問題鏈;科學家視角;腳手架

中圖分類號:G633.55? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ?文章編號:1005-5207(2023)05-0051-04

近年來,高階思維已成為熱點話題。相關文獻中指出:高階思維在研究與教學方面都頗具發(fā)展?jié)摿Γ?]。高階思維能力主要包括創(chuàng)新能力、問題求解能力、決策力、批判性思維能力四大方面[2]。《義務教育地理課程標準(2022年版)》提出:地理課程貼近生活,關注自然與社會,對培養(yǎng)學生的批判思維、創(chuàng)新精神和實踐能力具有重要的價值。因此,在新課標實施背景下,地理教師如何選擇實際生活和自然界中的地理素材?如何通過設計地理問題發(fā)展學生高階思維能力?如何將地理核心素養(yǎng)與高階思維培養(yǎng)有效整合?如何設計地理試題提升學生高階思維能力?要回答這些問題,探討高階思維能力培養(yǎng)的路徑顯得尤為必要。

一、甄選適切的生活素材,啟動高階思維能力的錨點

美國學者達克曾提出高階思維教學的關鍵是建立學生提問、分析、形成假設和檢驗假設的能力,也就是“探究”技能。生活實際背景是創(chuàng)造思維的條件,沒有實際生活經(jīng)驗,很難提出相關問題并展開相關問題的想象[3]。合適的思維錨點,可在我們面對未知事物時,利用思維錨點形成網(wǎng),包裹問題,使未知的事物清晰化、具體化,進而解決問題。新課標“課程內(nèi)容”模塊的“內(nèi)容要求”部分中有1~2條關于結合生活實例的要求;在對應的“學業(yè)要求”中要求學生理解這部分知識對人們生產(chǎn)生活的影響。地理知識來源于生活,用地理知識解決生活的實際問題是新課標學業(yè)質(zhì)量描述的基本要求。因此,將生活素材作為思維的錨點更有利于學習對生活有用的地理知識,從生活中提取探究問題更有利于激發(fā)學生興趣、引起學生重視,激發(fā)學生自信,積極闡述自己的觀點,進而促進地理高階思維能力的發(fā)展[4]。基于此,適切的生活素材可作為發(fā)展高階思維能力的錨點。首先,聯(lián)系生活和生產(chǎn)的素材,具體包括日常生活、社會生活、工業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。日常生活包括衣食住行,例如,最近的“候鳥老人”新聞,為什么東北三省的老人喜歡到海南三亞去過冬?這是學習中國氣候非常適切的素材,東北農(nóng)村地區(qū)的腌咸菜、積酸菜、冷凍菜、窖藏菜和晾干菜的產(chǎn)生都與東北漫長的冬天有著密不可分的關系;其次,聯(lián)系經(jīng)濟生活和政治生活的素材,課標強調(diào)地理教材要充分發(fā)揮培根鑄魂、落實中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、體現(xiàn)國家和民族的基本價值觀的作用。國家發(fā)展過程中,經(jīng)濟領域和政治領域的要事等素材都可作為地理教學素材,例如,“傳統(tǒng)藏毯織出創(chuàng)新范兒”這一新聞時事衍生出很多問題:為什么藏毯的故鄉(xiāng)是青海?藏毯的原料西寧大白毛是哪種動物毛?為什么青海省分布有這種動物?這為八年級中國地理西北地區(qū)的學習提供了很好的素材。最后,鏈接科技發(fā)展和科技前沿的素材,地理學科前沿發(fā)展和科學技術的新發(fā)展的情景素材包括:納米科學、材料科學、航天科技、生命科學、信息科學。這些都是培養(yǎng)學生自豪感、家國情懷和開拓視野的珍貴素材。例如,2022年神州十三號搭載的作物種子順利出倉;2022年5月15日凌晨,“極目一號”浮空艇從海拔4 270米的中科院珠峰站附近發(fā)放場地升空,開啟了第二次青藏科考“巔峰使命”珠峰科考浮空艇觀測任務,獲取青藏高原9 000米高空的大氣組分變化科學數(shù)據(jù),為揭示“亞洲水塔”水的來源提供關鍵數(shù)據(jù)和理論基礎,為全球變暖背景下青藏高原水生態(tài)與人類活動鏈式變化應對策略提供了重要的科學依據(jù)。

基于生活實際的情境化學習,讓學生在合適的現(xiàn)實任務情境中學習,有助于正遷移的達成和良好的知識建構,也是新課標學業(yè)質(zhì)量描述的基本要求。提供生活素材的形式可為圖片、視頻、文字材料、語言描述等,也可為單一形式或多種形式的組合。教師在選擇時,除了需要注意適切性,還需要把握好難易度和真實性。

二、設計問題鏈促進學生的高階思維外顯

新課標提出培養(yǎng)學生的地理核心素養(yǎng),倡導學生在各種復雜多樣的真實情境中,在有意義、開放的任務和活動中,不斷實踐、討論、質(zhì)疑和反思,用已有的知識經(jīng)驗,分析并解決各種復雜和陌生的問題。這就需要關注學生的學習過程,特別是思路方法的形成過程[5]。讓學習過程中內(nèi)隱的思維顯性化,是培養(yǎng)學生高階思維能力的重要策略。問題的設計視角和進階設計是思維外顯的有效方式,教師提問、追問,學生演示、表達、分析思維,都是將思維可視化、外顯化的過程,課標中對這部分的要求也非常明確。

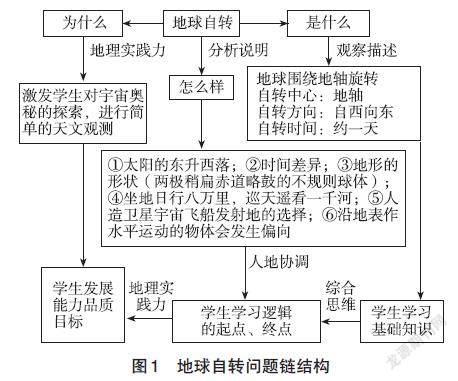

例如,課標中“地球的宇宙環(huán)境”和“地球運動”學業(yè)質(zhì)量要求架構出“描述地球與宇宙關系”“說明太空探索的意義和價值”——綜合思維;從系統(tǒng)和動態(tài)的角度,描述和說明地球自轉(zhuǎn)和公轉(zhuǎn)的特征及其產(chǎn)生的自然現(xiàn)象,并將地球運動與人們的生產(chǎn)生活相聯(lián)系,擴展學生對人地關系的認識,建立愛護地球的觀念——綜合思維、人地協(xié)調(diào)觀,進而培養(yǎng)學生探索宇宙奧秘的興趣,進行簡單的天文觀測等活動培養(yǎng)地理實踐力。筆者以“地球自轉(zhuǎn)”這部分內(nèi)容為例,整理、分析并梳理出問題鏈結構(圖1)。學生在教師的引導下,結合生活實例,圍繞“地球自轉(zhuǎn)產(chǎn)生的主要自然現(xiàn)象及對人們生活生產(chǎn)有哪些影響”進行頭腦風暴。

這是以學生發(fā)展為中心的實踐性學習,強調(diào)基礎知識、基本技能,落實核心素養(yǎng),強調(diào)思路方法的建構、打破與重構,是提升學習力的有效措施。需要教師關注學生的學習過程,特別是思路方法的形成過程。教師通過整體架構引導學生將學習過程中內(nèi)隱的思維顯性化,例如,通過問題鏈設計,進而設計若干項解決問題的任務。引導學生在完成任務的過程中不斷生成和解決問題,這是學生思維不斷外顯的過程,也是學生高階思維發(fā)展的過程。

三、引導學生以科學家視角研究問題,促進學生高階思維科學化

美國義務段科學教材提出:讓學生利用自己的知識,在其周圍的世界探索科學。調(diào)查事情是如何運作的,批判性地思考解決問題,幫助學生像科學家一樣迎接充滿未知的世界, 像科學家一樣用科學的方法探索、思考和解決問題,在這個過程中體會知識的意義,提出假設、用實踐檢驗,形成科學素養(yǎng),培養(yǎng)學生初步具備崇尚真知、獨立思考、大膽嘗試等科學品質(zhì)。而什么是科學家視角,在新版地理課標中也有明確呈現(xiàn),本文以新版課標跨學科主題學習案例1探訪“地球之腎——濕地”和案例2“我的家在這里”的學習活動設計為案例進行梳理(圖2)。科學家視角邏輯路徑梳理:第一,選擇一個可應用的技能和知識,構建出使用溝通和交流的話題。第二,通過問題建立聯(lián)系,如圖2中的問題群,制作濕地公園電子地圖,規(guī)劃考察路線,觀測濕地的氣溫、濕度等氣象要素,尋找濕地水源并分析功能,提出濕地保護建議;通過閱讀和撰寫文章更好地理解“地球之腎”。第三,針對性訓練,運用批判思維和分析能力體驗工程設計流程是一種跨學科和專業(yè)的體驗,也可以理解為一種STEM教育。第四,體驗科學家發(fā)現(xiàn)和解決問題的過程,通過數(shù)據(jù)分析,檢驗假設,解決現(xiàn)實世界中的謎題,例如,關于濕地與人類活動的關系,提出具有開放性和價值的問題。最后是反思,在完成這些任務后,學生通過實驗對整個活動過程開展反思,進行元認知活動,在教師引導下,學生要反思其在活動過程中學到的高階思維技能,教師應對這些思維技能的使用規(guī)則做出概括,詳細地描述應在何時、如何以及為什么可以使用這種特定的思維技能。

總之,在新課標的跨學科主題學習模塊中,學生活動的設計思路以及任務群的確立,基本圍繞應用技能知識,有溝通和交流方法的話題;通過問題建立聯(lián)系,理解過程;針對性運用批判思維和分析能力體驗工程設計流程。這四大核心視角基本就是科學家的探索路徑,引導學生經(jīng)歷這樣的思維集群,可極大提升學生高階思維的發(fā)展效率。

四、深化發(fā)展思維要素的綜合運用,促進學生高階思維的養(yǎng)成

地理新課標強調(diào)“要綜合認識地理事物的整體性,注重地理要素相互作用、相互影響的關系,從空間和時間的角度綜合分析復雜的自然和人文地理問題以及區(qū)域人地關系狀況,對其進行系統(tǒng)性、地域性的解釋”,這是一種思維方式和能力的體現(xiàn)。通過地理觀察、比較、分析、評價和創(chuàng)造等思維方式方法的訓練才能實現(xiàn)上述目標的達成。其中分析、評價和創(chuàng)造是布魯姆分類目標中的后三個項目,被認為是所有學科所共有的高階思維類別。因此,發(fā)展思維要素的綜合運用能夠很好地促進高階思維的養(yǎng)成。解決問題的思維活動就是調(diào)動知識、重組知識,形成新的知識系統(tǒng)的過程,是高階思維重要的環(huán)節(jié),調(diào)動知識的過程就是梳理地理要素體系、根據(jù)要素體系建立要素聯(lián)系,再從時間和空間的角度辨識要素的聯(lián)系,認識和歸納地方區(qū)域特征、區(qū)域差異等,其綜合思維和高階思維關系如圖3所示。

新版課標增加了學業(yè)質(zhì)量模塊,是以核心素養(yǎng)為主要維度。思維要素的綜合運用促進高階思維的養(yǎng)成分析,本文選擇2020年濟寧中考題為案例進行分析。

讀亞洲簡圖,回答問題。

(1)描述亞洲的位置。

(2)據(jù)圖判斷亞洲的地勢特點是中部高、四周低的判斷依據(jù)。

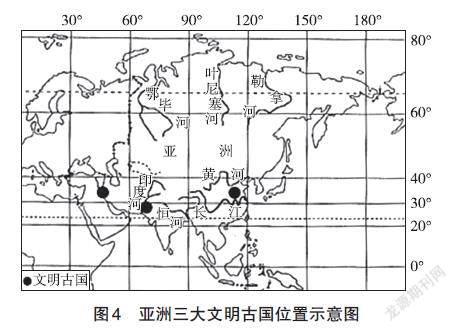

(3)在世界文明的發(fā)展進程中,亞洲曾形成三大文明古國,它們的大致位置如圖4所示,請描述亞洲三大文明古國所具有的共同自然地理特征。

【試題解析】問題(1)需要學生梳理地理位置要素,一是半球位置;二是緯度位置;三是海陸位置。問題(2)屬于在認識基礎上的讀圖分析過程。首先,需要學生對要素進行梳理,包括河流的形狀,河流的發(fā)源地和注入地,亞洲地形的排列分布特點,其次,分析要素的影響和聯(lián)系,學生的思維過程是分析出圖中和地勢聯(lián)系的河流特點,通過河流自中部向四周奔流入海判斷出來。問題(3)需要梳理地理要素后從空間和時間角度分析評價,進而建立聯(lián)系。亞洲人類文明的發(fā)祥地是黃河流域、印度河流域和兩河流域,這些地區(qū)氣溫比較溫和、水源充足、土地肥沃、地形平坦,以平原為主。

上述思維過程將各地理要素相結合進行思考,運用地圖,從梳理要素入手,綜合時間和空間分析各要素間的聯(lián)系和制約。與死記硬背的學習方法不同,這樣的學習能使學生深入探究“地理位置、地形、河流”等自然要素的相互影響關系,這是對圖3思維過程的完善。從①式到②式, 再到③式,逐步深入原因探究,如同抽絲剝繭,是深度學習,也是高階思維過程的一部分。

五、構建學生思維腳手架,有效促進思維進階

人的認知過程是由淺到深、由表及里,不斷發(fā)現(xiàn)新真理的進階過程。隨著學生年齡的增長,地理教師也應該致力于推進學生思維不斷進步和發(fā)展,才有利于學生關鍵能力的養(yǎng)成。新版課標中“學業(yè)質(zhì)量評價”中提到“考查學生在真實情境中與任務中運用區(qū)域認知觀察和感悟地理環(huán)境,以及發(fā)現(xiàn)、認識、分析和評價人地關系問題的能力”“命題的任務指向能夠測評出學生在完成地理事物和現(xiàn)象識別、地理差異比較、地理綜合分析與地理工具運用等過程中的表現(xiàn)”。課標中明確指出初中地理不僅是認識和識別地理事物和地理現(xiàn)象等低階思維的訓練,更多的是在此基礎上學生的深度思考和考察。教師如何構建由淺入深的思維認識過程,腳手架的搭建顯得尤為重要。從命題的角度分析,首先,可通過設置習題的目標、內(nèi)容、形式等完成。在習題設置中,機械記憶的考查問題要少于高階思維的問題,練習的活動要體現(xiàn)分層作業(yè),明確指出高階思維目標層級。可從識別概念、模型應用、因果關系、描述、比較和對比、推斷、概念應用以及形成最終的總結和結論等維度設置目標,通過解決問題調(diào)動知識優(yōu)于單純地傳授知識。下面以美國科學教材中“巖石圈地表特征”為案例進行說明。

(1)定義:什么是地形?

(2)識別:海拔高度和相對高度。

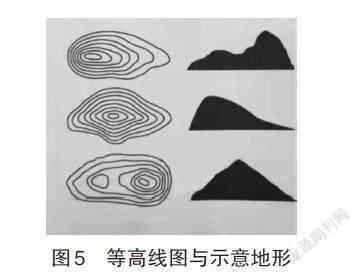

(3)將每一組等高線與正確的示意地形相匹配(圖5)。

(4)比較和對比——塑造巖石圈方面和破壞巖石圈方面的力量。

(5)推斷——洗車場的經(jīng)營者想要在社區(qū)開一家新店,車主如何使用GIS確定洗車店的位置?解釋數(shù)據(jù)中應該包括哪些信息。

(6)概念應用——解釋水為什么既是塑造性又是毀滅性的力量。

在這節(jié)課中,學習了地圈的地貌和各種地形,了解了不同力量是如何塑造這些地貌的。

探索問題:一場大火對巖石圈可能產(chǎn)生毀滅性的影響。交互問題:破壞了巖石圈。

確定地圈、大氣和生物圈之間的相互作用如何影響森林火災的過程和破壞性。

案例中的習題在設置上注重從多樣化思維角度提問,需要學生能夠先理解概念再去辨析并進行解釋說明。能夠看出“高級思維”的培養(yǎng)應該不斷在“生活”中加強,這樣才能夠突破低階思維走向高階思維。另外,題目中對于學生高階思維發(fā)展腳手架提供到位,題中“識別、解釋圖表、比較和對比、推斷、概念的應用”等關鍵詞是對學生思維發(fā)展高度的要求,關鍵詞后的具體表述是通過具體的地理事象描述使學生更好理解。通過不斷進階、腳手架,落實了學生高階思維的發(fā)展路徑,有事半功倍的效果。能夠把新知識與舊知識以及概念經(jīng)驗建立聯(lián)系,并且能夠把新知識納入已有的知識系統(tǒng)中,這個聯(lián)系是學生知識遷移和進行知識建構的過程,此過程中搭建合適的腳手架創(chuàng)設優(yōu)良的學習環(huán)境,為學生更好地形成神經(jīng)網(wǎng)絡聯(lián)結提供支持,是高階思維能力培養(yǎng)不可或缺的方式。

六、結語

基于國家雙減政策背景,以及義務教育新課標的頒布,初中地理教學高階思維的研究對一線地理教師提高課堂效率具有重要指導作用,高階思維的培養(yǎng)是關鍵,從新課標部分內(nèi)容組織、探究活動、學業(yè)質(zhì)量等編排中體現(xiàn)出對于高階思維的重視與滲透,在具體學習過程中結合實際生活,適當增加地理實踐內(nèi)容和生活案例的分析等,創(chuàng)造讓學生像科學家一樣解決問題的教學模式,提升學生的地理核心素養(yǎng),進而養(yǎng)成與時俱進的創(chuàng)新能力,更好地發(fā)揮地理教育培根鑄魂、啟智增慧的作用。

參考文獻:

[1] 楊思賢,李子建.在課程與教學中發(fā)展學生的高階思維一項香港教研個案的啟示 [J].課程教學研究,2013,15(3):5-10,16.

[2] 鐘志賢.面向知識時代的教學設計框架——促進學習者發(fā)展 [M].北京:中國社會科學出版社,2006.

[3] 王靖,崔鑫.深度學習動機、策略與高階思維能力關系模型構建研究[J].遠程教育雜志,2018(6):41-52.

[4] 李艷.基于真實情境的問題驅(qū)動教學模式案例設計——以“武漢市洪澇災害及其應對措施”為例[J].地理教育,2022(3):21-23.

[5] 唐文紅.PBL在初中地理教學中的應用[J].地理教育,2019(8):7-9.