甲狀腺次全切除術對雙側結節性甲狀腺腫患者的效果分析

張 鵬,劉禹彤,楊 鵬,陳國會,谷云峰

中國人民解放軍陸軍第七十九集團軍醫院普外科,遼寧 遼陽 111000

結節性甲狀腺腫為甲狀腺良性疾病的常見類型,該疾病具有較高發生率,患者多合并雙側多發結節等特征,且發病年齡范圍較大[1]。目前臨床給予雙側結節性甲狀腺腫患者的治療方案主要有藥物治療方案與手術治療方案[2]。手術治療方案可分為甲狀腺全切術及甲狀腺次全切除術,但是,因為不同手術方案存在一定差異性,且治療后臨床療效也存在一定差異性[3]。因此,選擇何種手術治療方案為佳一直是重要的臨床研究方向。本研究將對甲狀腺次全切除術對雙側結節性甲狀腺腫患者的治療效果分析進行深入分析,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年6月—2021年7月中國人民解放軍陸軍第七十九集團軍醫院收治的80例雙側結節性甲狀腺腫患者作為研究對象,依據不同手術方法設計分為對照組和研究組,每組各40例。實施甲狀腺全切術的雙側結節性甲狀腺腫患者為對照組,實施甲狀腺次全切除術的雙側結節性甲狀腺腫患者為研究組。研究組:男13 例,女27 例;年齡24~55 歲,平均年齡(40.50±0.35)歲;病程2~10 年,平均病程(6.35±0.50)年;結節直徑0.30~6.25 cm,平均直徑(3.05±1.14)cm。對照組:男11 例,女29 例;年齡25~54歲,平均年齡(40.35±0.50)歲;病程1~8年,平均病程(6.05±0.80)年;結節直徑0.32~6.20 cm,平均直徑(3.08±1.11)cm。兩組患者一般資料具有可比性(P>0.05)。納入標準:(1)其臨床資料均齊全。(2)知情同意本次研究工作。(3)簽署知情同意書,且可以有效配合完成研究工作。(4)臨床相關檢查診斷為雙側結節性甲狀腺腫。排除標準:(1)臨床資料不齊全者。(2)60歲以上患者。(3)合并相關臟器(如心、肝、腎臟)疾病患者。(4)妊娠期女性患者及哺乳期女性患者。本研究經樣本醫院醫學倫理委員會批準通過。

1.2 方法

1.2.1 對照組 采用甲狀腺全切術,具體如下:麻醉方法為氣管全麻;使甲狀腺充分暴露,胸鎖關節上作一切口,長約4~6 cm;接著對上極血管作分離,對上動脈作結扎。依照順序操作者進行下動脈結扎、下靜脈結扎及中靜脈結扎,并且需盡量靠近腺體,以免發生大束結扎情況。在實施一葉切除較大部分時,切除后應予以積極對癥止血。從氣管間隙入手,對甲狀腺內外側作分離,以使甲狀腺背側、氣管食管溝均充分暴露,操作者將甲狀腺上極抬起,并作常規切除兩邊側葉。以同樣方法處理對側,確認止血有效后,實施常規引流,并進行逐層關閉手術切口。

1.2.2 研究組 實施甲狀腺次全切除術,具體如下:麻醉方法、切口及顯露步驟均與對照組相同;充分暴露甲狀腺。胸鎖關節上作一切口,長約4~6 cm;操作者選用絲線懸吊皮瓣,通過高頻電刀進行切開頸白線,直至甲狀腺內外被膜間。接著實施鈍性分離被膜間腺、雙側頸前肌群,選用甲狀腺拉鉤將舌下肌群牽開,以使腺葉顯露;行常規處理上動靜脈,對甲狀腺峽部作切斷,避免損傷喉返神經,避免損傷甲狀旁腺血供。作常規分離希氏三角區,顯露喉返神經并給予相應保護(喉返神經未解剖)。常規分離甲狀腺,常規切除處理腺體后部四周絕大部分(需盡量保留背側甲狀腺部分腺體組織、包膜)。接著以同樣方法進行對側處理。確認止血有效后,實施常規引流,并進行逐層關閉手術切口。

1.3 觀察指標

比較兩組患者的治療效果,包括手術效果、手術指標、并發癥情況和甲狀腺功能。手術治療效果可劃分為優、良、差,治療優良率=優率+良率。其中,若患者術后相關癥狀表現如吞咽不適感、頸前腫物等均已消失,且經彩超復查,復查結果顯示已恢復正常,而且術后1年無復發情況,則為優;若患者術后相關癥狀表現如吞咽不適感、頸前腫物等均改善明顯,而且經彩超復查結果顯示改善明顯,則為良;若患者術后相關癥狀表現如吞咽不適感、頸前腫物等均無明顯改善,而且均彩超復查結果顯示無明顯改善,則為差。手術指標包括:術中出血量、麻醉藥物用量、手術時間、引流管拔除時間和術后住院時間。并發癥情況包括:暫時性喉返神經損傷、暫時性甲狀旁腺損傷、四肢麻木或抽搐、聲音嘶啞、甲狀腺功能減退。甲狀腺功能涵蓋血清游離三碘甲狀腺原氨酸(FT3)、血清游離甲狀腺素(FT4)以及促甲狀腺激素(TSH)。

1.4 統計學方法

采用SPSS 21.0軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗。計數資料以例數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者手術效果情況

研究組療效(97.50%)高于對照組(92.50%),差異無統計學意義(χ2=1.052 6,P>0.05)。

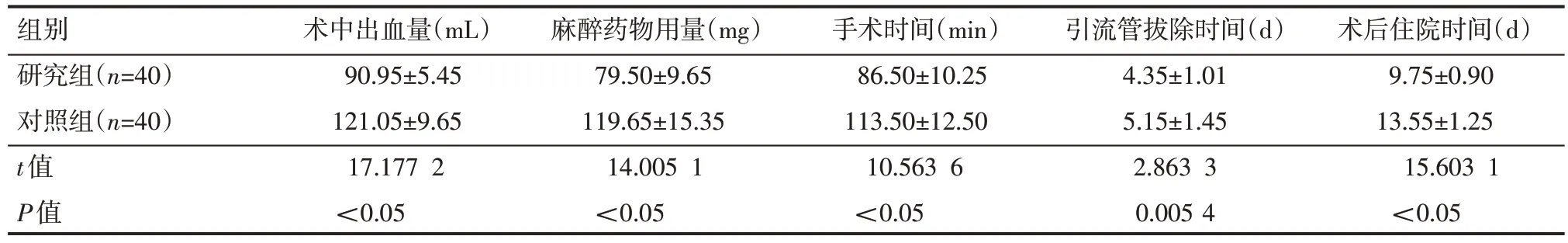

2.2 兩組患者手術指標情況

研究組的術中出血量、麻醉藥物用量較對照組更少,且手術時間、引流管拔除時間及術后住院時間較對照組縮短,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者手術指標情況(±s)

表1 兩組患者手術指標情況(±s)

組別研究組(n=40)對照組(n=40)t值P值術中出血量(mL)90.95±5.45 121.05±9.65 17.177 2<0.05麻醉藥物用量(mg)79.50±9.65 119.65±15.35 14.005 1<0.05手術時間(min)86.50±10.25 113.50±12.50 10.563 6<0.05引流管拔除時間(d)4.35±1.01 5.15±1.45 2.863 3 0.005 4術后住院時間(d)9.75±0.90 13.55±1.25 15.603 1<0.05

2.3 兩組患者并發癥發生情況

研究組術后并發癥發生率(7.50%)較對照組(35.00%)降低,差異有統計學意義(χ2=9.038 3,P<0.05)。

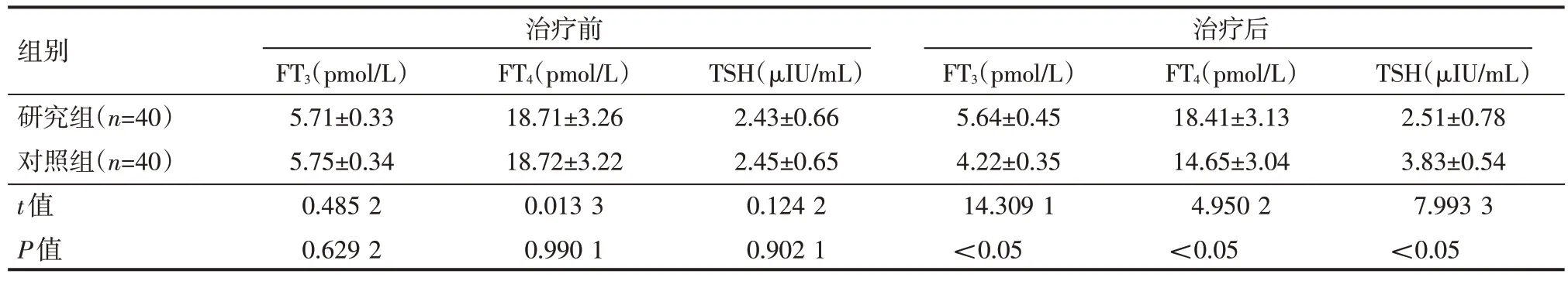

2.4 兩組患者治療前后甲狀腺功能情況

術前,兩組患者的FT3、FT4以及TSH相差不大,差異無統計學意義(P>0.05);術后,研究組的FT3、FT4高于對照組,TSH 低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者治療前后甲狀腺功能情況(±s)

表2 兩組患者治療前后甲狀腺功能情況(±s)

組別研究組(n=40)對照組(n=40)t值P值治療前治療后FT3(pmol/L)5.71±0.33 5.75±0.34 0.485 2 0.629 2 FT4(pmol/L)18.71±3.26 18.72±3.22 0.013 3 0.990 1 TSH(μIU/mL)2.43±0.66 2.45±0.65 0.124 2 0.902 1 FT3(pmol/L)5.64±0.45 4.22±0.35 14.309 1<0.05 FT4(pmol/L)18.41±3.13 14.65±3.04 4.950 2<0.05 TSH(μIU/mL)2.51±0.78 3.83±0.54 7.993 3<0.05

3 討論

結節性甲狀腺腫屬于臨床中一種較常見且多發性疾病,以雙側結節性甲狀腺腫為主要類型。雙側結節性甲狀腺腫特點主要有多發性、彌散性,且大部分患者同時合并程度不同的單純性甲狀腺腫病史,隨著病情逐步發展,患者的病史增長,容易導致多發結節的形成[4]。據有關臨床研究指出,結節性甲狀腺腫病的發生因素與遺傳性、日常飲食習慣等相關[5]。

藥物治療方法、外科手術治療方法為主要的雙側結節性甲狀腺腫患者的治療方案。雖然藥物治療方法具有重復使用的特點,但其藥物起效比較慢,而且治療效果較差,治療后復發率較高等,因而使得治療效果以及疾病預后未能有效保障[6]。據有關臨床研究分析,結節性甲狀腺腫患者接受藥物治療后容易出現反復性發作,且未能取得理想的臨床療效及預后[7]。因此,其首選治療方案為采用外科手術治療。由于結節性甲狀腺腫復發幾率高,對其進行分析,主要原因包括:機體內存在致病誘因,實施手術后依然有較小病灶殘留,使用抑制復發藥物治療效果并不理想。目前,臨床治療雙側結節性甲狀腺腫的重要方式為外科手術治療方法。外科手術治療方法通過有效切除病變,從而起到治療疾病的目的。臨床相關研究指出,在治療雙側結節性甲狀腺腫中,實施甲狀腺次全切除術治療方法可以利于降低進一步出現癌變的風險性,可以一定程度地降低疾病復發等顯著優勢[8]。

本研究結果顯示,與對照組比較,研究組的手術時間、引流管拔除時間、術后住院時間均更短,術中出血量、麻醉藥物用量均更少,說明甲狀腺次全切除術有助于縮短手術時間、引流管拔除時間以及術后住院時間,促進早日康復出院。與對照組比較,研究組的術后并發癥發生率更低,說明雙側結節性甲狀腺腫患者接受甲狀腺次全切除術治療方法的手術安全性高,能夠避免或者降低相關術后并發癥的發生,進而提高手術療效。兩組患者臨床治療優良率均高,提示給予雙側結節性甲狀腺腫患者開展甲狀腺次全切除術治療方法具有重要治療優勢。值得一提的是,為有效預防或減少術后復發幾率,臨床需加強重視下述幾點:保證術后機體甲狀腺素充足,以有效抑制TSH的分泌;術中應盡可能徹底清除肉眼可見甲狀腺結節,在有效徹底清除結節組織時操作者應預留多些甲狀腺組織。術后,研究組的FT3、FT4高于對照組,TSH低于對照組。這說明給予雙側結節性甲狀腺腫患者開展甲狀腺次全切除術能夠減少對患者甲狀腺功能的影響。

綜上所述,應用甲狀腺次全切除術治療方法能夠有助于縮短雙側結節性甲狀腺腫的手術時間,減少引流及住院時間,有利于手術質量提高,減少相關術后并發癥的發生,促進患者術后早日康復。