福安巨峰葡萄炭疽病發生特點與綠色防控技術

林武

摘要:通過2018~2021年在福安市賽岐鎮蘇陽村、象環村、松羅鄉龍沃村、曉陽鎮首洋村等地巨峰葡萄園觀察調查,初步掌握了巨峰葡萄炭疽病的發生特點。主要危害葡萄果實,在果實著色期至成熟期發生,高溫高濕、多雨天氣有利于該病發生,地勢低洼、地下水位高、雨后易積水、環境潮濕、栽培過密、通風透光差、有機肥施用量少等果園發病較重。采取農業防治、生態調控、避雨栽培、科學用藥等綠色防控技術,能夠有效控制炭疽病的發生危害。

關鍵詞:巨峰葡萄;炭疽病;發生特點;防治技術

近年來,隨著巨峰葡萄產業的發展,病蟲害也逐年加重,特別是葡萄炭疽病,已成為巨峰葡萄生產的主要病害,一般年份葡萄炭疽病發生面積占巨峰葡萄種植總面積的15%~20%;嚴重年份葡萄炭疽病發生面積占30%以上,嚴重的果園炭疽病為害損失率高達30%~40%,對葡萄產量影響很大。

1.1 病原與傳播途徑

引起葡萄炭疽病的主要病原菌為Glomerellacingulata(Stonem)spanld·etschrenk,屬于子囊菌亞門,圍小叢殼菌屬。該病菌主要在葡萄枝條、僵漿果等部位上越冬。高溫高濕條件下,病菌容易傳播。

1.2 危害癥狀

主要侵害葡萄果穗,成熟期發病,病果最初出現圓形稍凹陷的淺褐色病斑,表面著生小黑點,當天氣潮濕時,即排出紅色黏質孢子塊,最后逐漸干枯,變成僵果。

1.3 發病規律

葡萄著色至成熟期,高溫高濕多雨的氣候條件有利于病害發生流行。15℃開始形成分生孢子,最適宜溫度28~30℃,超過40℃,孢子不能形成,有雨、露、霧的條件有利于孢子形成。2018~2021年觀察,葡萄著色期,雨日多,發病率高,發病嚴重(表1)。

葡萄種植地勢低洼、地下水位高、雨后易積水、空氣流通差、環境潮濕等發病重。2020年 8月2日在賽岐鎮蘇陽村巨峰葡萄園調查情況(表2)。

栽培株行距過密,通風透光差,雨滴、露水不易散發,有利于病菌滋生蔓延。2021年8月25日在曉陽鎮首洋村調查不同株行距巨峰葡萄園與炭疽病發生情況(表3)。

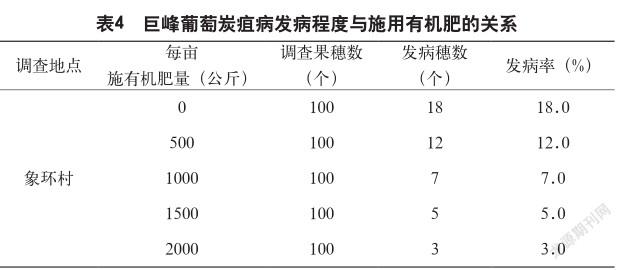

增施有機肥,減輕炭疽病的發生。據2019~2021年在賽岐象環村巨峰葡萄園調查,隨著有機肥施肥量增加,炭疽病發病率逐漸減少(表4)。

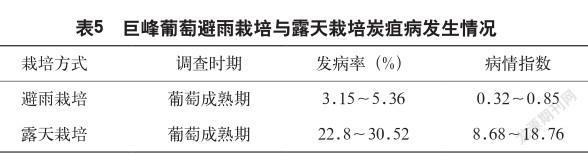

采用避雨栽培技術,有效阻斷雨水與葡萄樹體接觸,顯著減少葡萄炭疽病的發生。2018~2021年避雨栽培與露天栽培葡萄炭疽病發生情況調查(表5)。

2.1 清除越冬菌源

冬季修剪時,清除病枝殘體及枯枝落葉,集中燒毀。初春葡萄發芽前噴1次3~5波美度石硫合劑,要全園噴灑,包括葡萄樹體、枝條、鋼架、水泥柱、地面、雜草等,以鏟除潛伏在各個物體上的病菌,清除初侵染源。

2.2 加強栽培管理

加強果園栽培管理,保持通風透光良好;注意中耕排水,降低園中濕度;科學施肥,增施有機肥,每畝施有機肥1000~2000公斤,注意氮磷鉀的配比,及時補充微量元素,以增強樹勢,提高抗病能力。

2.3 生態調控

果園生草,在葡萄園畦面上套種紫云英1.5公斤/畝,改善果園生態,調節溫、濕度。

2.4 避雨栽培

應用標準大棚,覆蓋塑料膜,隔絕雨水,與葡萄樹體接觸,減少病菌主要傳播途徑,減輕炭疽病的侵染。調節好大棚內的溫濕度,溫度調控在18~30℃,濕度控制60%~85%。

2.5 科學用藥

堅持“預防為主”的原則,抓住關鍵時期用藥防治。套袋前、果粒轉色后為重點防治時期,藥劑選擇40%克菌·戊唑醇SC1000~1500倍液,在初見病斑時噴藥;40%氯氟醚·比唑酯SC1500~2500倍液,于葡萄炭疽病發病前或發病初期,第一次用藥,間隔7~10天再用藥一次;43%硅唑·咪鮮胺EW2000~3000倍液,于葡萄炭疽病發病初噴霧。據試驗,以上藥劑防效達85%~90%,值得推廣使用,注意輪換使用,避免產生抗藥性。

炭疽病屬于高溫、高濕雨傳病害,主要危害葡萄果實,在葡萄著色期、高溫多雨天氣易流行,地勢低、易積水、環境潮濕、栽培過密、通風透光差等果園發病重。可采取農業防治、生態調控、避雨栽培、科學用藥等綠色防控技術,能夠有效控制炭疽病的發生。既能達到增產增收,又能確保產品質量安全。