文獻學視域下的俄羅斯音樂文獻整理與研究*

——以九所音樂學院學刊發表論文為例(1989-2019)

王德聰

內容提要:我國九所專業音樂學院學刊是中國學者研究俄羅斯音樂相關問題的重要平臺,通過對九所音樂學院學刊在中國知網(CNKI)發表論文的整理與研究,從文獻學視角,能夠探尋1989-2019年之間這一研究領域的文獻分布特征、增長規律以及相關研究與文獻發展趨勢。而標準文獻和資料庫的建立,將為中國學者的俄羅斯音樂研究提供“經典”與“規范”,為后續研究者作出有益的貢獻。

“文獻”一詞,最早見于《論語·八佾》:文,即文章;獻,即賢才。賢者的言行、論斷被記錄下來,成為“文”;“文”流傳下來,被后人閱讀,幾人成為賢者,“文獻”逐漸形成于此。從其基本含義可以看出,文獻,既是文字的載體,也指人(賢才),“文”與“賢”構成了“文獻”。以文獻、文獻相關問題為研究對象的學科被稱為“文獻學”,《中國大百科全書·圖書館學情報學檔案學》對“文獻學”的解釋是:“以文獻和文獻發展規律為研究對象的一門科學。研究內容包括:文獻的特點、功能、類型、生產和分布、發展規律、文獻整理方法及文獻與文獻學發展歷史等。”①“文獻學向來有‘傳統’和‘現代’之分……傳統文獻學側重于文獻‘整理研究’,現代文獻學側重于文獻‘開發利用’”②。由于信息技術、數字化的發展,現代文獻變得形式多樣,尤其是無紙化觀念不斷深入,使得電子文獻占據了較大比例。利用電子文獻的研究從文獻學角度看,有了新的特征,不僅便捷、迅速,還可通過設定檢索內容、設置文獻來源等得到不同研究領域文獻的分布特征與研究規律,結合文獻計量,在文獻分布與研究的基礎之上挖掘這一領域的研究前景,達到對文獻最大化的“開發利用”。

本文從文獻學視角出發,基于傳統文獻學的“整理研究”,通過對中國知網已發表論文,結合文獻計量方法,檢索俄羅斯音樂、俄羅斯作曲家、作品名稱等關鍵詞,對1989-2019年之間九所專業音樂學院學刊③中相關文獻進行整理、分類,從中挖掘這一研究領域文獻的分布特征、增長規律以及相關研究與文獻發展趨勢。

一、近30年俄羅斯音樂相關研究文獻的整理與分布特征

文獻數量是衡量知識研究前沿、創新發現的重要尺度之一。不同階段、不同研究領域文獻數量的變化,與社會需求、國家文化事業發展政策有直接關聯。通過檢索、整理發現,1989-2019年期間,九所音樂學院學刊發表的與俄羅斯音樂相關研究論文共計645篇,本文將從時序、九所音樂學院文獻分布、研究領域文獻、作曲家相關研究關鍵詞搜索四個方面整理文獻,在此基礎上分析文獻分布特征,并闡明其原因。

(一)從時序來看

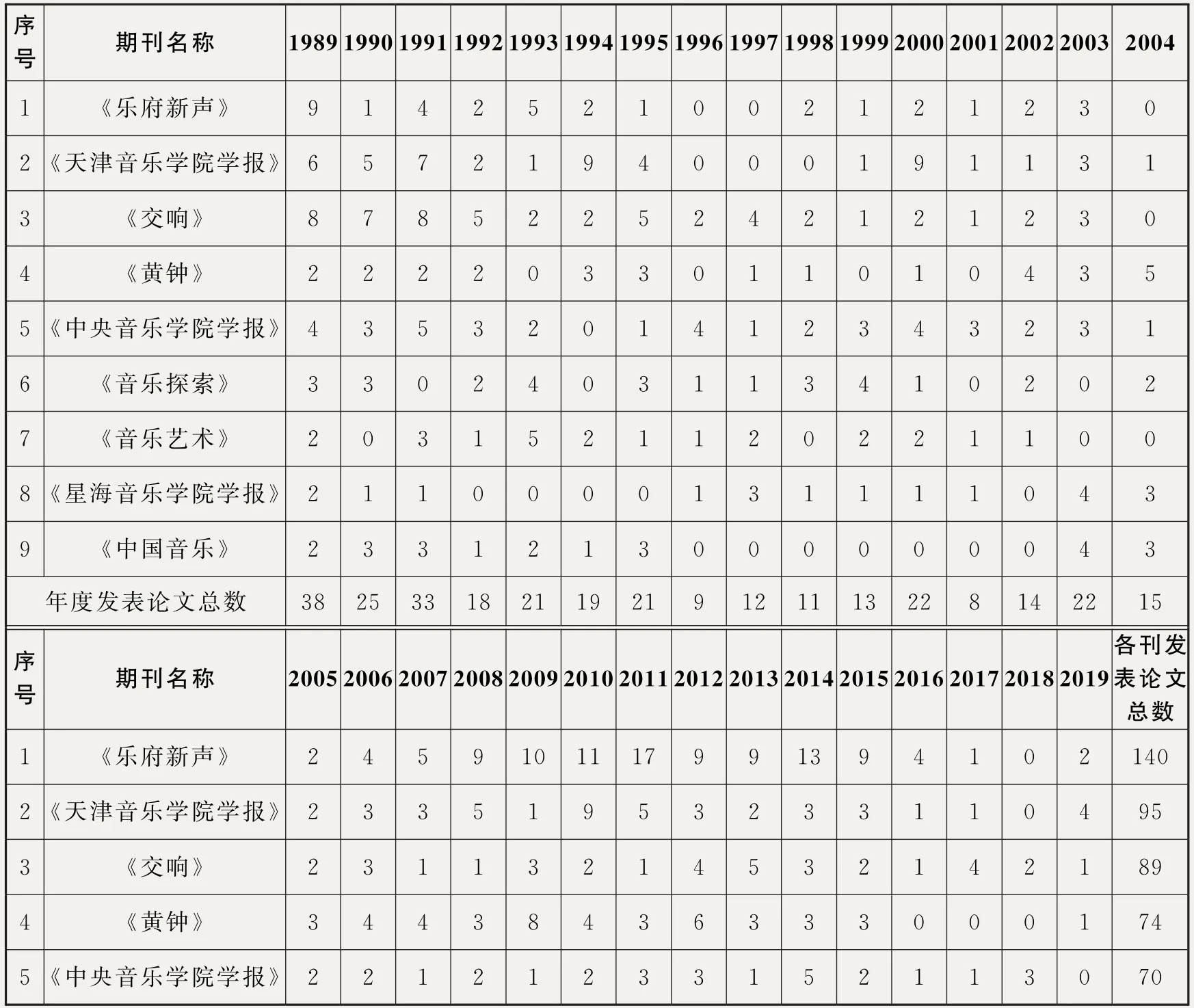

根據九所專業音樂學院學刊年發表俄羅斯音樂相關研究的論文數量高低排序,表1列出了1989-2019年之間各學刊發表論文數量。如果以20世紀90年代,21世紀10年代,21世紀20年代作為三個研究階段,我們發現,在1990-1999十年間,共發表182篇;2000-2009十年間,共發表204篇;2010-2019十年間,共發表221篇。這一分布中顯示,三個階段的文獻數量呈上升趨勢。而1989年作為本研究的開端,非常高的論文發表數量,也蘊含著重要事件的影響與催化。

表1 九所音樂學院學刊每年刊發論文文獻數量匯總(1989-2019)

序號 期刊名稱 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019各刊發表論文總數6 《音樂探索》 5 4 7 3 1 3 3 0 2 1 1 0 0 2 1 62 7 《音樂藝術》 0 1 0 3 2 1 0 1 6 2 1 2 1 0 0 44 8 《星海音樂學院學報》 4 0 1 2 1 1 2 1 2 0 0 0 1 1 2 37 9 《中國音樂》 1 0 0 2 4 3 1 0 0 0 0 3 0 1 0 34年度發表論文總數 21 21 22 30 31 36 35 27 30 30 21 12 9 9 12 645

中國學者對俄羅斯音樂相關問題的研究與國家發展、兩國關系有著密不可分的關系。1989年戈爾巴喬夫訪華,這一年的研究文獻數量達到30年間的最大值,共計38篇。之后進入平穩期,并在1996年接近最低點,進而平穩。2001年,中俄簽訂《中俄睦鄰友好合作條約》,發表《中俄元首莫斯科聯合聲明》,標志著雙方關系進入一個新階段④。之后幾年時間內,中俄關系穩步提升,中國學者對俄羅斯音樂研究逐年上升,并在2009年接近最高值。2010年,上海世博會召開,俄羅斯音樂研究文獻發表進入又一次高峰階段。在2013年,習近平主席訪問俄羅斯,兩國元首簽署《聯合聲明》,雙方都認為,中俄關系已達到前所未有的高水平。在這一背景之下,論文發表數又一次進入到較高數量的穩定期。從1989-2019年期間的中國學者對俄羅斯音樂研究文獻來看,兩國關系穩定,交流比較密切,俄羅斯音樂的發展吸引了中國學者的目光。

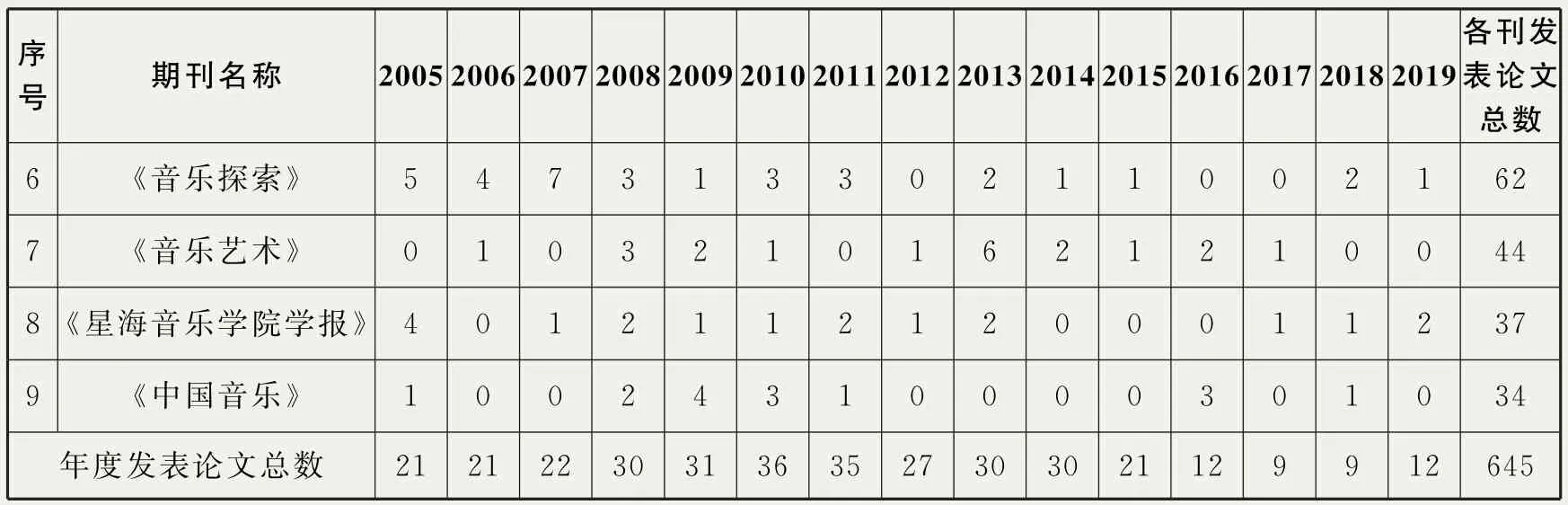

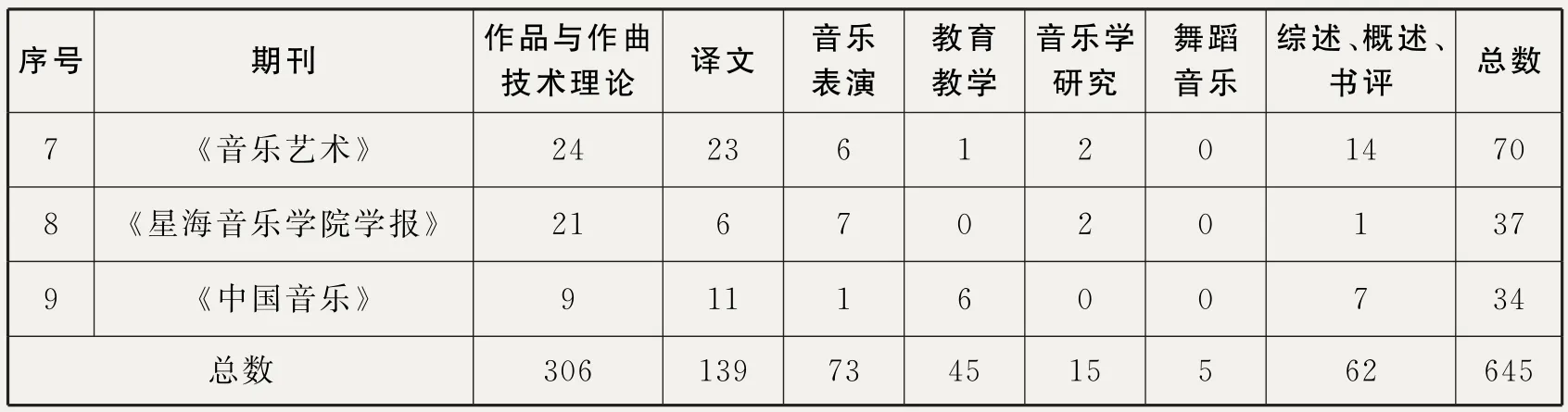

(二)從九所音樂學院學刊文獻分布來看

音樂學院是我國從事音樂表演、音樂創作、音樂研究的專業學府,在俄羅斯音樂相關研究中,音樂學院學刊作出了重要貢獻,學刊讓從事俄羅斯音樂研究的研究者為這一領域的研究“創造”的價值得到了展示的平臺。表2根據冊均發表篇數的多少得出排序,展示1989-2019年期間,九所音樂學院學刊中俄羅斯音樂相關問題研究文獻數量、學刊出刊量與冊均論文情況。共計645篇論文,出刊1078冊,冊均發表篇數約0.6篇。其中,沈陽音樂學院期刊《樂府新聲》的文獻量最多,約有140篇,冊均論文約1.17篇,遠高于平均值;其次是天津音樂學院學報,約95篇,冊均論文約0.82篇,之后是西安音樂學院期刊《交響》,約89篇,冊均論文約0.74篇。中國音樂學院期刊《中國音樂》發表論文最少,約34篇,冊均論文約0.27篇,遠低于平均值。

表2 九所音樂學院學刊發表論文總數、出刊數與刊均數(1989-2019)

序號 期刊 1989-2019文獻總數 1989-2019出刊冊數 冊均論文數量5 《中央音樂學院學報》 70 120 0.58 6《音樂探索》 62 119 0.52 7《音樂藝術》 44 120 0.37 8 《星海音樂學院學報》 37 112 0.33 9《中國音樂》 34 126 0.27總數 645 1078 0.60

呈現這一分布,主要有以下兩方面原因形成:一是地理位置因素。九所音樂學院中,位于東三省的沈陽音樂學院在這一領域研究的文獻數量最多。東三省位于我國東北地區,與其他學院相比,沈陽音樂學院是距離俄羅斯最近的音樂院校,在學術交流、文藝活動,甚至是實地調研等方面都相對頻繁,且交通便利,在研究俄羅斯音樂方面成了最為主動的“陣地”。二是期刊導向性,為文獻發表提供選擇。天津音樂學院學報與四川音樂學院《音樂探索》在俄羅斯音樂相關研究方面的文獻較多,這一點跟這兩所音樂學院的主要關注點有關,天津音樂學院與四川音樂學院是我國較早進行俄羅斯民族樂器——手風琴演奏與教學的學府,教學與研究成果頗豐,隨之相關俄羅斯音樂研究不斷展開,成為國內俄羅斯音樂相關研究文獻匯集的主要“陣地”之一。

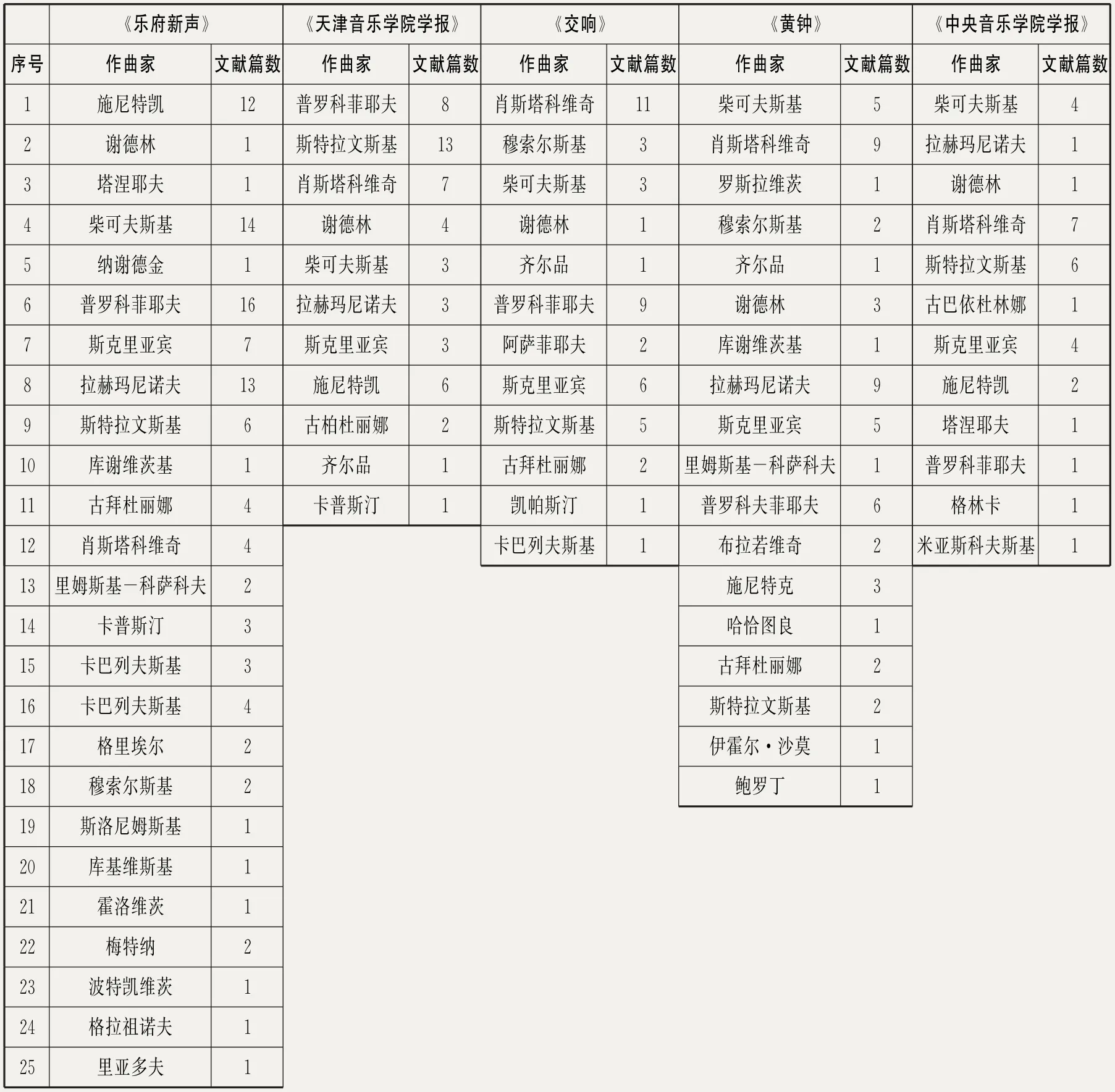

(三)從研究領域文獻分布來看

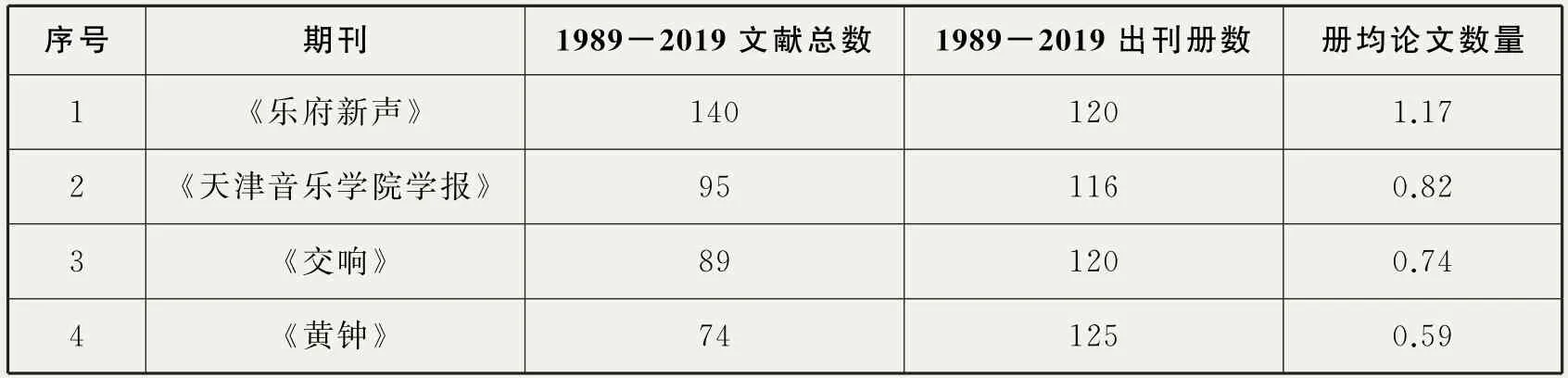

某一領域研究文獻資源的豐富程度與該領域研究的成熟度之間有著密不可分的而且是正比性的關系。據統計,九所音樂學院學刊發表的關于俄羅斯音樂的論文主要集中于七個領域的研究:作品與作曲技術理論研究、音樂表演研究、教育教學研究、音樂學研究、舞蹈音樂研究以及相關的譯文(譯文內容亦涉及上述領域的翻譯與編譯)。在各領域研究中,作品與作曲技術理論研究和譯文的論文數量最多。表3根據作品與作曲技術理論研究論文發表數量排序(由高到低),展示了九所音樂學院學刊在俄羅斯音樂七個相關領域研究的論文數量分布。

表3 九所音樂學院學刊發表的俄羅斯音樂各領域研究論文數量匯總(1989-2019)

序號 期刊 作品與作曲技術理論 譯文 音樂表演教育教學音樂學研究舞蹈音樂綜述、概述、書評 總數7《音樂藝術》 24 23 6 1 2 0 14 70 8 《星海音樂學院學報》 21 6 7 0 2 0 1 37 9《中國音樂》 9 11 1 6 0 0 7 34總數 306 139 73 45 15 5 62 645

我們可以從以下三個方面分析這一分布:一是從七個領域論文各占總數比來看,譯文是不可或缺的重要組成部分,占據總文獻篇數的21.55%,且多出現于早期學刊之中。除去譯文部分,作品與作曲技術理論研究無疑是最重要的領域,占據總文獻篇數的47.44%;其次是音樂表演研究,占據總文獻篇數的11.31%;再次是綜述式文獻,占據總文獻篇數的9.61%;音樂教育研究文獻數量,占據總文獻篇數的6.98%;音樂學研究文獻占據總文獻篇數的2.32%;舞蹈音樂研究文獻最少,只有5篇,占據總文獻篇數的0.78%。

二是單從作品與作曲技術理論研究這一個領域的論文數量情況看,經分析,在各類學刊中,四川音樂學院學刊《音樂探索》中這一領域的發表論文數量最高,占據其所有發表論文總數的60%,其次是上海音樂學院學刊《音樂藝術》,占據其所有發表論文總數的59%,之后是武漢音樂學院學刊《黃鐘》,占據其所有發表論文總數的58%。可以看出,在音樂相關問題研究中,音樂作品是被首先考慮的。通過對音樂作品的分析,作曲技術的挖掘,尋求俄羅斯音樂特征與創作手法,既可學習借鑒又可加深了解。

三是從各學院學刊研究領域的不同關注點來看,有些學刊側重于譯文與作曲技術理論研究的論文發表。在《天津音樂學院學報》、西安音樂學院學刊《交響》、《中央音樂學院學報》的俄羅斯音樂研究相關文獻中,譯文與作曲技術理論研究文獻數量較高,據統計,尤其在1989-1999年之內,譯文的數量遠高于作曲技術理論文獻數量。之后,作曲技術理論相關研究逐步提升,從翻譯、編譯俄羅斯著名音樂家、音樂理論家的名篇著作入手,了解俄羅斯音樂理論與音樂教學,能較為直觀地借鑒、學習,這是通過作品分析得不來的、最為直接的寶貴資料。其中,翻譯俄羅斯著名音樂理論家霍洛波娃的文獻達到13篇,翻譯阿薩菲耶夫的翻譯文獻6篇,霍洛波夫、杰尼索夫都超過了3篇。中國學者從俄羅斯音樂理論對音樂內涵、音樂主題、旋律、節奏等構成要素的翻譯,讓最初的俄羅斯音樂研究者們得到了指導性的音樂理論信息,為后續研究提供了堅實的理論基礎。還有些學刊側重于音樂表演研究論文的發表。音樂表演研究文獻是除作曲技術理論、譯文之外,數量較多的一類文獻。《樂府新聲》《黃鐘》《音樂探索》較為關注音樂表演研究文獻。文獻內容以針對作品的演奏與演唱為主,大部分文獻是作品分析之后進行表演分析。三部學刊中,《音樂探索》是較早進行演奏研究的,第一篇文獻出現于1990年,是關于柴可夫斯基小提琴協奏曲的演奏分析(劉德庸),《樂府新聲》在1999年出現了一篇關于拉赫瑪尼諾夫《第二鋼琴協奏曲》演奏分析的文獻(孫威)。此外,在73篇表演研究文獻中,關于器樂作品演奏的文獻占據了絕大部分比例,約83.04%,其余多為演唱分析。

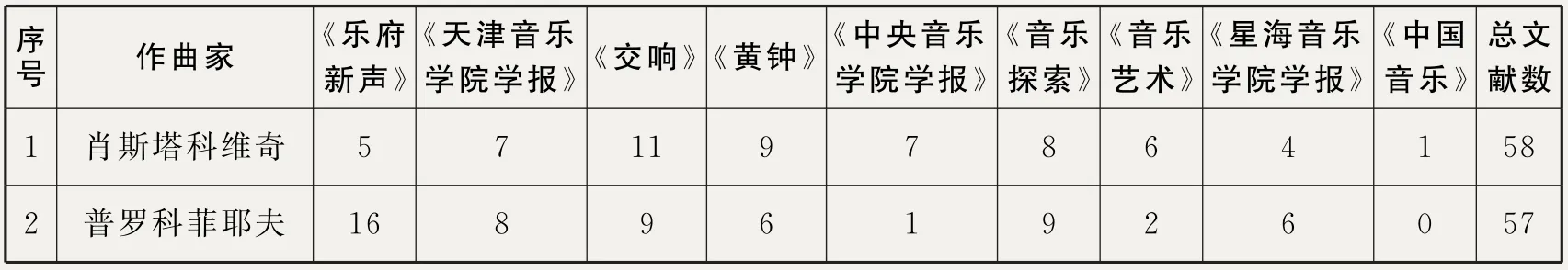

(四)從作曲家關鍵詞搜索來看研究側重點文獻分布

在眾多的作品與作曲技術理論研究中,隨著作品的介紹與分析,作曲家也被帶入撰寫。而隨著某一作曲家的作品不斷被研究,與該作曲家相關的作品創作風格、特征,以及作品與人背后的音樂美學、史學研究也不斷展開。在表4中,展示了九所音樂學院學刊在俄羅斯音樂相關研究中對作曲家與作品研究的關注點與研究范圍。其中,各高校順序(橫向)仍是按照發表論文的數量排序,縱向序號表示該學刊中某一作曲家及其作品研究出現的時間先后順序(時間按照由遠及近排序)。

表4 九所音樂學院學刊發表俄羅斯作曲家相關研究論文篇數匯總(1989-2019)

《音樂探索》《音樂藝術》《星海音樂學院學報》《中國音樂》序號 作曲家 文獻篇數作曲家 文獻篇數作曲家 文獻篇數作曲家 文獻篇數1 肖斯塔科維奇 8斯特拉文斯基 4柴可夫斯基 2柴可夫斯基 2 2 普羅科菲耶夫 9普羅科菲耶夫 2肖斯塔科維奇 4齊爾品 3 3 柴可夫斯基 7拉赫瑪尼諾夫 1斯特拉文斯基 6斯特拉文斯基 1 4 魯賓斯坦 1柴可夫斯基 1拉赫瑪尼諾夫 5格林卡 1 5 斯特拉文斯基 4什尼特凱 2普羅可菲耶夫 6肖斯塔科維奇 1 6謝德林 2肖斯塔科維契 6格林卡 1施尼特科 2 7 斯克里亞賓 2斯克里亞賓 1斯克里亞賓 2斯克里亞賓 1 8 格拉祖諾夫 2古貝多琳娜 5施尼特凱 2 9 格里埃爾 1謝德林 1梅特涅尼 1 10 拉赫瑪尼諾夫 5戈登威捷爾 1 11 穆索爾斯基 3穆索爾斯基 1 12 卡巴列夫斯基 1齊爾品 7 13 格林卡 1 14 古拜杜麗娜 1

我們從兩個方面分析這一論文分布情況:一是從作曲家作品研究范圍來看,經分析顯示,《樂府新聲》關注了不少于25位作曲家及其作品研究,成為關注俄羅斯作曲家最多的學刊;其次是《黃鐘》,關注了18位作曲家及其作品研究;再次,星海音樂學院學報關注了9位作曲家,《中國音樂》的關注對象有7位。二是從最初關注作曲家來看,有四個學刊在1989-2019年期間出現的第一位關注作曲家是柴可夫斯基,兩個學刊關注肖斯塔科維奇,一個學刊關注斯特拉文斯基、普羅科菲耶夫和施尼特凱。由此可以看出,柴可夫斯基是我國學者研究俄羅斯音樂相關問題時較為重要的代表作曲家之一。關于他的研究從交響樂、鋼琴作品,到歌劇、舞劇音樂都有涉及。

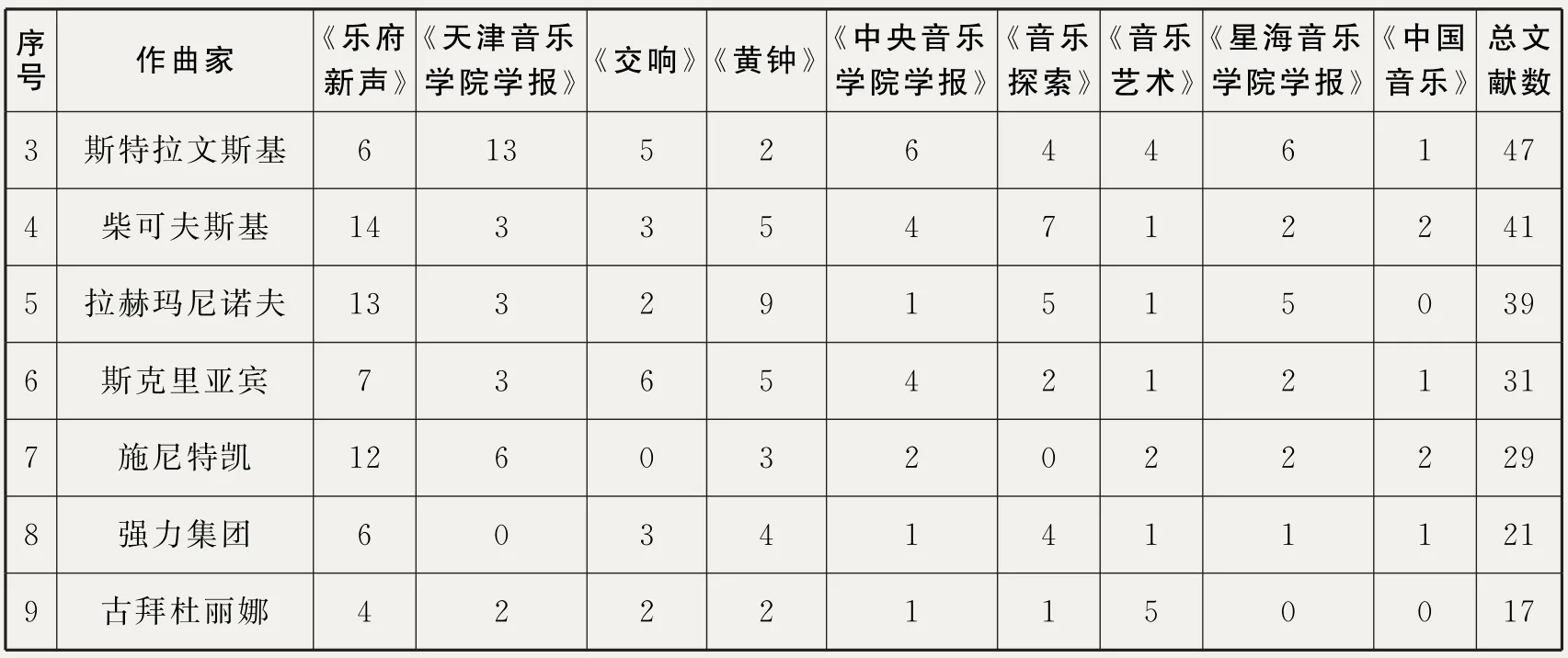

在上述表格數據分析的基礎之上,我們選取了9位(包含一個作曲家團體)各音樂歷史發展階段代表性作曲家進行相關研究論文的數量統計與分析。通過對這些代表性作曲家的研究論文數量進行分析,我們能夠管窺中國研究者對俄羅斯主要音樂歷史時期作曲家及其作品研究的關注點。這9位作曲家是:19世紀民族樂派代表強力集團,浪漫主義代表作曲家柴可夫斯基,19世紀末20世紀初代表作曲家斯克里亞賓、拉赫瑪尼諾夫與斯特拉文斯基,20世紀上半葉代表作曲家肖斯塔科維奇與普羅科菲耶夫,20世紀下半葉代表作曲家古拜杜麗娜與施尼特凱。表5中,音樂學院按照相關研究發表論文總數多少進行排序(橫向坐標),作曲家排序的前后順序則是按照這一人物相關研究論文發表篇數的高低進行的(縱向序號)。

表5 9位不同音樂歷史階段俄羅斯代表性作曲家相關研究論文數量統計(1989-2019)

號 作曲家 《樂府新聲》序《天津音樂學院學報》《交響》《黃鐘》《中央音樂學院學報》《音樂探索》《音樂藝術》《星海音樂學院學報》《中國音樂》總文獻數3 斯特拉文斯基 6 13 5 2 6 4 4 6 1 47 4 柴可夫斯基 14 3 3 5 4 7 1 2 2 41 5 拉赫瑪尼諾夫 13 3 2 9 1 5 1 5 0 39 6 斯克里亞賓 7 3 6 5 4 2 1 2 1 31 7 施尼特凱 12 6 0 3 2 0 2 2 2 29 8 強力集團 6 0 3 4 1 4 1 1 1 21 9 古拜杜麗娜 4 2 2 2 1 1 5 0 0 17

經過分析可以看出,最受關注的作曲家及其作品研究是20世紀上半葉的兩位作曲家肖斯塔科維奇和普羅科菲耶夫。肖斯塔科維奇的交響樂、指揮法、24首前奏曲、賦格研究以及教學和協奏曲研究都是中國研究者的重點研究對象。對普羅科菲耶夫的主要研究點集中于交響樂、歌劇、協奏曲、奏鳴曲等。兩位作曲家處于同一階段,在蘇聯歷史上的特殊時期都遭遇了批判,2014年中央音樂學院學報發表了1篇翻譯文獻(《不為人知的蘇聯音樂史》),對這兩位作曲家的創作與所處歷史研究進行了翻譯,給后期研究者提供了參考。

二、文獻學視域下的俄羅斯音樂相關研究文獻增長規律

前文從時序、九所音樂學院文獻分布、研究領域文獻、作曲家相關研究關鍵詞搜索四個方面對九所音樂學院學刊1989-2019年俄羅斯音樂相關研究文獻進行了整理與分類,并對出現的分布現象與特征進行了論證。從文獻學角度看,科學文獻的數量是衡量科學知識量的重要尺度之一,是科學發展的一個重要標志。通過在中國知網搜索“俄羅斯音樂”為主題的論文,結合前文文獻的整理與分布,我們認為:中國學者關于俄羅斯音樂相關研究的文獻量表現出我國當前對俄羅斯音樂知識的掌握是有相當程度的,這從文獻增長在指數與邏輯兩方面都是有規律可循的。

(一)在指數增長方面

在指數增長規律分析方面,普賴斯曲線是重要的依據。情報學家普賴斯注意到科學文獻增長與時間呈指數函數關系,且普賴斯得出結論:“似乎沒有理由懷疑任何正常的、日益增長的科學領域內的文獻是按指數增加的,每隔10-15年時間增加一倍,每年增長5%-7%。”⑤但當研究對象是1989-2019年之間九所音樂學院學刊文獻時,文獻指數增長是否符合指數增長規律呢?

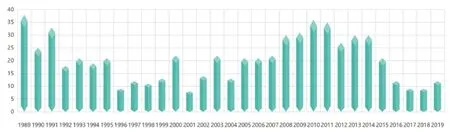

圖1是1989-2019年九所音樂學院學刊每年俄羅斯音樂相關研究文獻數量匯總柱狀圖。我們能夠很清晰地看到,這期間,文獻數量變化沒有呈現出持續增長趨勢,并不符合普賴斯曲線增長規律。主要原因有三個:一是指定時間與刊物不符合普賴斯曲線形成原因。運用普賴斯曲線,需要統計某年的科學期刊累計總數,而我們只選擇了特定時間內的指定學刊,因此無法直接運用普賴斯函數進行計算;二是沒有相對持續的增長常數值,無法得到準確的提升百分比,因此,文獻并不總是按指數增長的,這是普賴斯函數在文獻指數增長規律中存在的局限性;三是客觀影響因素無法預估。普賴斯函數是一個數學公式,具有客觀存在的規律性。這使得文獻增長各種因素的綜合考量變得不能實現,很難做到全面衡量。俄羅斯音樂相關研究從1989年開始進入一個較為全面的研究階段,涉及本專業研究領域日益增多。1989-2019年之間的研究中,國家政策、社會需要、學科發展等因素都對文獻數量有比較直接的影響,使得俄羅斯音樂相關研究文獻的發展曲線是起伏的、并沒有規律性的激增。但不能否認的是,我們在1990-1999年十年間、2000-2009年十年間、2010-2019年十年間的整體趨勢是上升的,而1989年作為本研究的開端之年,38篇的高產量發表論文,很好地詮釋了我國學者對俄羅斯音樂研究的興趣與趨勢。因此,上述三個階段性論文數量的增長也可“隱含式”地表達了普賴斯指數曲線的上升規律。

圖1 九所音樂學院學刊俄羅斯音樂相關研究論文數量匯總柱狀圖(1989-2019)

(二)在邏輯增長方面

在邏輯增長規律分析方面,根據蘇聯科學學家納里莫夫和弗萊杜茨提出的“文獻邏輯曲線增長的理論和模型”可以看出,科學文獻增長的初級階段是與指數增長規律相關的,但隨著時間的變化,相對速率會發生改變,因而將不能保持持續增長的勢頭。從邏輯增長來看,文獻的增長率并不會持續提升,或是一直保持同一頻率,而是在錯綜復雜的起伏中呈現出增長趨勢。而有一種情況,文獻數量不再增加,那就是勒希爾的觀點:“科學發展過程并不是追加的,而是一個遞減的過程。”⑥但學科發展到一定程度呈飽和狀態,同時沒有新的研究領域出現,文獻數量將不再增加。

在本文的研究中,從圖1可以看出,1989年和2010年是兩個文獻數量的高峰點,2001年是文獻數量的最低點。在這里,1989年不是中國學者研究俄羅斯音樂相關問題的開始之年,而是本文研究的起點,卻是一個重要的轉折點。經歷了前期俄羅斯音樂相關研究的“消沉”之后,1989-1991年呈現出高數量的文獻,之后近十年在研究領域沒有突破的狀態中,文獻數量呈現起伏遞減,這既是一個“蟄伏”期,也是一個“預示”期,預示著即將到來的高數量文獻期,這是符合文獻邏輯增長規律的。在2001年達到最低點之后,文獻數量呈起伏上升階段,直到2010年,達到第二個高峰點。如同上一過程一樣,2019年也不是中國學者研究俄羅斯音樂相關問題的結束之年,我們看到的文獻數量的降低和增長速度的減緩,并不完全意味著對俄羅斯音樂研究關注度降低,而是這一領域的研究達到了一種動態平衡,研究者正在面臨新的研究領域的突破。邱均平在《文獻計量學》中提到:“統計表明,當學科處于誕生和發展時期時,科學文獻呈現指數增長……隨著學科研究的深入,進入相對成熟時期,科學文獻的增長就不能總保持原有的指數速率,增長率變小,曲線變得平緩……但是,這里文獻增長率變小,絕不意味著科學發展的停滯,而被認為是某一知識領域的研究取得重大進展后進入相對成熟的階段……”⑦由此可以看出,在沒有獲得新的研究領域之前,文獻數量將繼續呈現小起伏的平緩發展。結合表格3可以看出,1989-2019年期間俄羅斯音樂相關研究的主要領域仍屬于音樂與舞蹈學一級學科范圍之內,且達到高峰值后進入相對成熟的狀態,當前處于較小起伏的平穩階段。只有在研究領域有了新的突破之后,例如利用學科交叉進行研究等,相關研究由此增長,文獻數量亦會隨之增長。從這一角度來說,1989-2019年中國學者對俄羅斯音樂相關研究的文獻增長趨勢是符合邏輯增長規律的。

三、俄羅斯音樂相關研究與文獻發展趨勢

通過論證本研究文獻的整理與分布,分析文獻增長規律,從文獻學視角,我們能夠管窺俄羅斯音樂相關研究與文獻發展趨勢,在分析現狀的同時提出發展對策。

(一)俄羅斯音樂相關研究趨勢

我國學者對俄羅斯音樂的相關研究從民族樂派到近現代作曲家相關作品研究文獻較多,有音樂分析、演奏分析、教學分析,還有相關的創作特征、作曲技術理論研究,而對當代作曲家相關研究文獻較少。2016-2018年《音樂生活》連載了彭程的《俄羅斯當代作曲家全景》,簡要介紹了23位當代俄羅斯代表性作曲家,開啟了俄羅斯當代作曲家研究的“大門”,但相關作曲家作品的研究還不深入,也不系統,尚需進一步挖掘。除此之外,音樂學其他領域的研究文獻較少,且多為翻譯性文獻,例如俄羅斯音樂歷史研究、美學等。可見,我們從音樂符號(五線譜作品)了解音樂相關問題,是最為常見的著手點之一。而通過文字挖掘音樂現象與音樂理論,是較為困難的研究點。通過文獻增長規律可以看出,新的研究領域出現,會擴展俄羅斯音樂相關研究的關注面,文獻數量也會隨之增長。因此,結合本研究范圍內與俄羅斯音樂相關的已研究內容,借鑒其他領域的研究,本文認為俄羅斯音樂相關研究趨勢應從以下三個方面展開。

一是充實音樂學相關研究,深入當代作曲家與作品的系統分析。作為具有深厚音樂傳統的大國,俄羅斯音樂理論影響了包括我國在內的許多國家的音樂理論建設,為這些國家培養了大批音樂理論人才。深入研究俄羅斯音樂理論與當代音樂創作,結合音樂教育研究,是尋其音樂根源、探其音樂發展的重要領域。除此之外,俄羅斯舞劇音樂的相關研究文獻也較為欠缺。作為芭蕾舞的興盛國家,與之相關的芭蕾舞劇創作也成為各時期作曲家的涉獵領域。當前研究文獻多集中于柴可夫斯基、斯特拉文斯基的舞劇音樂創作,這一領域的創作脈絡、舞劇音樂獨特的功能性、各時期舞劇音樂創作的共性與個性等研究,還有待進一步深挖。這些研究領域打開之后,其文獻數量預計會帶來新一輪的激增。

二是利用學科交叉,將修辭學、心理學、文獻學、統計學、美術學、傳播學等理論與俄羅斯音樂相關研究(本質上是與音樂與舞蹈學研究)相結合,在音樂表演、創作手法運用其他學科進行學理分析。例如,從心理學角度探究音樂表演的心理、從物理學角度深挖聲音形成與頻率的特征、從文獻學角度管窺當前音樂文獻的分布與發展、從修辭學角度探索音樂創作的文學表達等,將這些學科理論運用于音樂現象的分析,能夠探尋出不同的音樂現象,給音樂與舞蹈學以不同的學科解釋。縱觀2020年至今的俄羅斯音樂相關問題研究文獻,學科交叉已經逐步開始融入相關研究之中。而這一過程較為復雜,對研究者在學科、學理方面的要求較為全面,預計這一領域研究文獻的增長不會很快呈現。

三是結合我國當前時代背景,以俄羅斯音樂相關研究為媒介,進行音樂文化交流、傳統文化藝術傳承等方面問題的研究,亦可擴展這一領域的研究范圍,影響文獻的數量變化。

(二)俄羅斯音樂相關研究文獻發展趨勢

以文獻學的視角來說,文獻學的研究任務主要是“以學術分類為先導,重視解題工作,疏通古今源流,中古史料價值”⑧。我們將本研究范圍的期刊文獻從四個角度進行分析,目的是疏通古今,尋求其文獻價值。在這一研究的基礎之上,從文獻計量的視角可以看到:文獻數量的改變是表象,通過增長規律的分析能夠預測文獻發展的趨勢。因此,在兩者分析的基礎之上,本文指出兩大趨勢。

第一,在未來幾年之內,俄羅斯音樂相關問題研究將繼續保持較低數量的起伏發展,并帶有小幅度的上升。直至出現新的研究領域的突破,將會帶來又一次的文獻數量的增長,同時形成邏輯增長。事實證明,2020年至今,俄羅斯音樂相關研究文獻確實沒有較大的增長趨勢,而是保持著2019年的數量小幅度起伏,符合文獻增長的基本規律。因為,已研究領域的文獻已經達到了我國學者對俄羅斯音樂關注度的高峰值,而新的研究領域還未真正打開,新的學理分析還未成熟。如俄羅斯音樂相關研究文獻再次出現高峰值,除了上述影響因素之外,科研人員數量的增加、高效率的成果產出、研究的國際化合作等,在今后俄羅斯音樂相關研究中都會成為不可避免的影響因素。

第二,這一研究領域“標準文獻”的建立將成為必然。當前我們研究的文獻只是九所音樂學院學刊的相關內容,這些高等專業音樂學府為俄羅斯音樂研究提供了展示平臺,而論文發表受到論文質量、版面、期刊主導、編輯專業方向等多種因素的影響。然而,如何衡量文獻的價值,使文獻整理系統化,充實俄羅斯音樂的文獻學研究,標準的制定與建立是必不可少的。周憲教授對“標準文獻”的解釋是這樣的:“這里的‘標準’二字在我看來有兩個基本含義,其一是經典性,其二是規范性。經典性是指古往今來有關藝術一般原理和問題討論中經得起時間考驗的文獻……規范性則是對專業知識學理性和專門性的規定,它涉及一門特定知識系統的基本觀念、學理邏輯、方法論、價值判斷和研究技術等等。正是通過規范性,這些文獻以學術共同體的共識形式,具體規定了學科的邊界、對象和研究方法。”⑨根據周憲教授關于“標準文獻”中經典性與規范性的闡述,結合俄羅斯音樂相關研究,我們認為:如果俄羅斯音樂研究在中國知網的標準文獻庫建立,首先能夠為后人對這一領域的研究提供可研、可讀、可學的范本,其次能夠規范本研究領域文獻的專業性,并使研究者清晰地了解俄羅斯音樂研究的學理與價值。即使在學刊論文這樣篇幅較小的文獻中,標準文獻庫亦可為今后俄羅斯音樂相關研究提供典范式的參照,并為建立俄羅斯音樂研究資料庫,形成中國學者在這一研究領域的話語體系提供規范式的文獻案例。因此,在文獻發展趨勢方面,我們應盡快建立“標準文獻”,形成“資料庫”,為這一領域的研究提供“經典”與“規范”。

本文的研究范圍是1989-2019年30年間九所音樂學院的學刊,這只是俄羅斯音樂相關研究文獻工作的開始。這類文獻受到篇幅的限制,研究內容與價值表達還不夠充分。在后續研究中,將繼續關注此30年內中國研究者對俄羅斯音樂相關研究的碩博論文、課題與專著文獻的論證分析,從中探尋俄羅斯音樂文獻的特征與發展。張舜徽在《中國文獻學》中說過:“給研究工作者們提供方便、節省時間,在研究整理歷史文獻方面,作出有益的貢獻,這是文獻學的基本要求和任務。”⑩這也是本研究的意義所在。

注釋:

①周文駿:《中國大百科全書·圖書館學情報學檔案學》,中國大百科全書出版社,1993,第465頁。

②司馬朝軍:《文獻學概論》,武漢大學出版社,2010,第13頁。

③目前我國共有11所音樂學院,分別是:中央音樂學院、上海音樂學院、中國音樂學院、天津音樂學院、武漢音樂學院、四川音樂學院、沈陽音樂學院、星海音樂學院、西安音樂學院、浙江音樂學院與哈爾濱音樂學院。本研究的時間節點為1989-2019,這一時間范圍內,2016 年教育部批準成立的哈爾濱音樂學院尚未有學刊,同年由教育部批準成立的浙江音樂學院學刊《音樂文化研究》截至2019 年,未見相關俄羅斯音樂研究論文發表。故本研究以當前9所音樂學院學刊的CNKI文獻為研究對象。

④陸南泉:《中俄關系現狀與前景》,載《新疆師范大學學報(哲學社會科學版)》,2015年第1期,第22頁。

⑤邱均平:《文獻計量學》,科學出版社,2019,第45-46頁。

⑥同⑤,第59頁。

⑦同⑤,第51頁。

⑧同②,第14頁。

⑨周憲:《關于藝術學理論學科的文獻學基礎》,載《學術月刊》,2021年第7期,第162頁。

⑩張舜徽:《中國文獻學》,上海世紀出版集團,2009,第3頁。