基于CiteSpace的國內文學翻譯研究可視化分析(1979—2021)

【摘要】本文以CNKI中所收錄的1979—2021年間文學翻譯相關3725篇期刊論文為數據來源,運用CiteSpace V 軟件繪制科學知識圖譜,從高頻關鍵詞、突變術語等維度進行可視化分析,梳理研究發展脈絡,直觀呈現研究熱點,捕捉前沿動態,預測發展前景。研究發現,近43年間文學翻譯研究的熱點有異化、歸化、文化差異、意識形態、接受美學等,美學價值、再創造、藝術語言等是該領域的前沿話題,且研究呈現出多學科交叉融合、方法論科學化和研究理論多元化的新態勢。

【關鍵詞】 文學翻譯;CiteSpace V;可視化分析;翻譯研究

【中圖分類號】H059? ? ? ? ? ? 【文獻標識碼】A? ? ? ? ? ?【文章編號】2096-8264(2023)09-0109-05

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.09.036

文學翻譯,說到底是“破譯他人的靈魂和情思,是傳遞他人的心律和呼吸,是重構原文的氛圍和韻致”[2]。始于晚清時期的19世紀70年代,中國的外國文學翻譯歷經興衰,眾多翻譯界學者對該領域研究甚多,也頗有建樹。孫致禮[3]在從翻譯策略的角度回顧了我國20世紀的文學翻譯歷程,指出歸化譯法在這期間占據主導地位,而20世紀最后20年異化譯法開始受到重視;此外,他還預測21世紀文學翻譯策略的發展趨勢,即進一步趨向異化譯法。劉彬[4]對新中國成立初17年間(1949—1966)文學譯介發展過程進行了翔實的研究及分析,認為權利話語和意識形態影響了該時期文學翻譯政策及外國文學譯本的選擇傾向,而盡管這段文學譯介史贏得的鮮花和掌聲寥寥,但是對鞏固新生的社會主義政權和馬列主義思想的傳播意義重大。

然而,截至目前,國內關于文學翻譯的研究大多是定性的歸納和描述,缺乏運用文獻統計等方法的定量研究,因此難以清晰直觀地呈現出該領域的研究演變過程。此外,過往研究對象多集中在中華人民共和國成立初期,時間跨度較小,研究開展的時間大多在2000年左右,由此導致近20年的視野空白。鑒于此,本文運用CiteSpace 計量學工具,從高頻關鍵詞、中介中心性、突現術語等方面對中國43年間(1979—2021)文學翻譯的核心研究領域、研究熱點及研究前沿進行定量和定性考察,通過繪制科學知識圖譜,以簡潔、形象的圖表對上述問題進行可視化分析及探討,以期為今后國內文學翻譯研究提供有益借鑒。

一、數據來源與研究方法

(一) 數據來源

本文所分析的數據來源于CNKI期刊數據庫,筆者于2022年2月22日以“文學翻譯研究”為主題檢索詞,檢索范圍為“全文”,時間區間為1979—2021年,共檢索到3994篇論文信息。手動剔除檢索結果中的會議、書評、報告等非研究性論文后,共獲得有效文獻3725篇 作為最終數據來源。數據收集截止時間為2022年2月24日。最后,將其導出為純文本格式,為CiteSpace分析做好前期準備。

(二)研究方法

本研究采用計量統計學方法,借助科學知識圖譜可視化分析工具——美國德雷塞爾大學 (Drexel University)陳超美(2014)博士開發的CiteSpace 軟件進行數據分析。該軟件是一款Java應用程序,可以在科學文獻中識別新趨勢和新動態,并將其進行可視化,在信息分析領域中頗具影響力。

CiteSpace運行生成的可視化圖譜為網格圖,分析的對象可以針對施引文獻(即原文獻)和被引文獻(即為別人引用的文獻),形成的網絡圖中的節點會因不同的分析項目而代表不同的含義。施引文獻中包含文章作者、機構、國家、標題、關鍵詞、學科類別、基金等信息;被引文獻中包含作者、標題、期刊、年份等內容。CiteSpace可以實現對以下四個方面的分析:第一,作者、機構或國家的合作網絡分析;第二,主題、關鍵詞或WoS分類的共現分析;第三,文獻、作者及期刊的共被引分析;第四,文獻、研究基金等的耦合分析[5]66。本研究將基于從中國知網(CNKI)所獲得的數據,對第二類可視化圖譜進行呈現及探討。

二、研究文獻的熱點及趨勢分析

CiteSpace通過漸進的共引網絡分析來梳理對一個學科或研究領域的發展脈絡。通過時區分割(time slicing),將所考察的時間段切分為若干時間分區。為每一時間分區拍攝其共引網絡快照,再綜合這一系列快照而形成一個全景的共被引網絡。這種漸進的分析法能夠捕捉并歷時地顯示一個學科或知識領域在一定時期內的發展趨勢與前沿動向,并從而形象化地呈現熱點的演進歷程[5][6]9。

(一)關鍵詞共現分析

論文的關鍵詞是整篇文章的核心,如若某關鍵詞多次出現在某一領域的多篇文獻中,那么某關鍵詞就可以看作是該領域的研究熱點[7]。研究熱點也會隨著時間改變而改變,因此研究熱點的分析與時間跨度的選擇密不可分。共現關鍵詞指同時出現在多篇文章中的關鍵詞。我們可以通過研究某個時間段內的相關文獻,找到共現關鍵詞,從而揭示該時期內該領域的研究熱點之嬗變。

將數據導入CiteSpace后,以1年為一個時間分區,并選取每個時間分區內出現頻次前50的關鍵詞,采用尋徑算法(Pathfinder),對單個時間切片和復合時間切片進行剪裁(Pruning the sliced network and pruning the merged network),閾值設置為20,即生成圖譜中所呈現出的關鍵詞的頻次都不少于20。最后,CiteSpace軟件生成關鍵詞共現圖譜(圖1),為方便閱讀,筆者對字體及節點大小等稍有技術微調。

如圖1所示,本圖譜采用的是CiteSpace經典的年輪顯示效果圖。節點及節點之間的關聯通過曲線連接得以體現。每個節點都呈現為年輪狀圖形,代表一個關鍵詞,節點年輪圓環越大,則該詞出現頻率越高。節點年輪由內到外,時間由遠及近,色調由冷變暖。各個節點間的連線表示不同關鍵詞之間的共現關系,連線越多,說明不同關鍵詞在同一篇文獻中出現的概率越大。

從圖1中可以顯見,節點較大,即出現頻次較高的關鍵詞有“文學翻譯”“翻譯”“翻譯策略”“異化”“譯者”“歸化”“文化差異”“意識形態”“接受美學”等。其中,“文學翻譯”和“翻譯”是筆者搜集數據時的檢索詞,且不做研究。除這二者之外,其他關鍵詞都代表著國內1979—2021年這43年間文學翻譯研究領域的熱點話題。具體說來,“翻譯策略”“異化”“譯者”“歸化”的節點大于“文化差異”“意識形態”及“接受美學”等節點,且節點內年輪也更多,由此說明,國內文學翻譯研究學者在這43年間最為關切的是譯者在譯介文學作品時的翻譯策略是歸化還是異化。

為確保客觀性,本文同時對關鍵詞中心性進行了考察,現將運用CiteSpace統計出的前25位高頻關鍵詞和高中心度關鍵詞整理如表1。

表1 高頻關鍵詞和高中心度關鍵詞表

中介中心度(Betweenness centrality)是科學知識圖譜中反映關鍵詞重要性的指標。一個關鍵詞的中介中心度越高,意味著它控制的關鍵詞之間的信息流越多,這類節點就更具研究價值。在CiteSpace中,該指標能夠幫助我們發現和衡量關鍵詞的重要性,進而揭示研究熱點。綜合分析表1和圖1,可以發現“圖譜中用紫色圈對中心中介度較高的關鍵詞進行了標識”[1][8],具體說來:

1. 除“文學翻譯”和“翻譯”外,“翻譯策略”的節點最大,說明對其的相關研究最多,當屬文學翻譯研究中的熱點。文學翻譯研究中,國內翻譯學界受傳統譯論的影響,重視翻譯策略的討論。結合圖1和表1可知,關鍵詞“異化”和“歸化”皆于2002年首次在文獻中被討論,但異化的出現頻次位在高頻關鍵詞中位居第二,這表明我國的文學翻譯策略逐漸從歸化趨向異化。

2. 關鍵詞的出現頻次往往與中介中心度成正比,但也不乏例外。如關鍵詞“英美文學”“陌生化”和“闡釋學”,盡管出現頻次較高,但在中介中心度方面卻是榜上無名。而“審美”雖然頻次不高,但其卻具有一定的中介中心度,針對這一特殊現象,鄭海凌[9]對文學翻譯的本質的思考為我們提供了一定的啟發。他認為,文學翻譯是審美的翻譯,譯者的審美趣味、審美體驗和審美感受,直接關系著能否準確傳達原作的藝術美。因此,該詞的上榜說明國內翻譯界對于文學翻譯的研究打破了傳統上執著于哲學認識論的桎梏,轉而從譯文與原作的審美關系去了解和認識文學翻譯,從而拓寬了文學翻譯研究視野。

3. 在表1中還特別注意到,“翻譯教學”最早出現于2012年的文獻中,頻次僅為15,但卻與頻次遠大于它的“歸化”“創造性”和“文化語境”有著相同的高中介中心度。寥寥的出現頻次說明對其研究不多,甚至在圖譜(圖1)中都沒有呈現(圖譜中只呈現頻次大于20的節點),但其高中介中心度說明了翻譯教學貫穿了文學翻譯研究的各個領域。這也側面反映出文學是翻譯教學與研究的主要文體,而這也就導致翻譯教學研究中的研究對象較為單一,且跨學科研究較少,這個問題值得引起翻譯教學領域的專家和學者們的深思。

(二)關鍵詞聚類分析

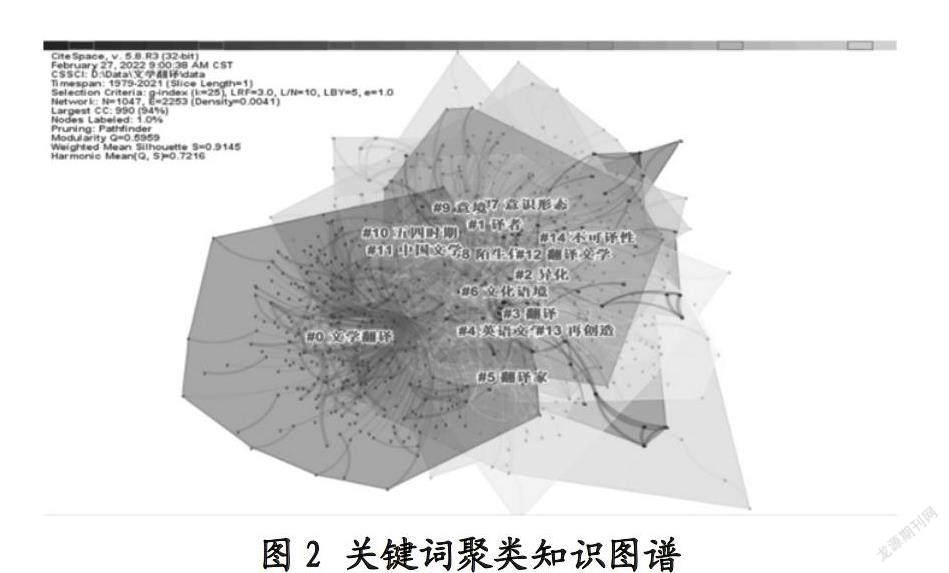

通過關鍵詞共現分析,可以了解到近43年文學翻譯領域學者們所關注的研究熱點。為進一步探究該領域主要聚焦的主題,本文利用CiteSpace軟件生成了關鍵詞聚類知識圖譜(圖2)。

CiteSpace提供了模塊值modularity Q(簡稱Q值)和平均輪廓值Silhouette(簡稱S值)兩個指標,可作為評判圖譜繪制效果的依據。一般而言,Q值在區間 [0, 1) 內(即0≤Q<1),Q > 0.3就意味著聚類結構顯著;當S值為0.7時,聚類是令人信服的,若大于0.5,聚類則是合理的[5]24。在圖2中,Q值為0.5959,S值為0.9145,均超過標準值,由此可見該數據對本次研究話題具有參考意義。

本文數據共生成25個聚類,圖2 中所呈現的是涉及文獻數量最多、最具代表性的前15個聚類。不同顏色的區塊代表國內文學翻譯研究的主要聚類分布,時間越近,顏色越深。其中,與譯者、異化兩聚類主題研究相關的文獻數量最多,且區塊顏色更深,表明該聚類出現時間較晚,是近年來國內文學翻譯研究中最為活躍的研究領域。異化、譯者、陌生化、意識形態這四個關鍵詞單獨形成聚類,突顯了它們在過去43年間國內文學翻譯研究領域的地位,其中,陌生化最早出現于2010年的文獻中,是當時國內文學翻譯研究的新領域。而關鍵詞“異化”的單獨聚類表明其在文學翻譯研究中形成了相對獨立的研究領域,這與上述國內近43年文學翻譯策略由歸化趨向異化的分析相契合,同時證實了孫致禮對于21世紀文學翻譯由歸化趨向異化的展望。

(三)關鍵詞時區分析

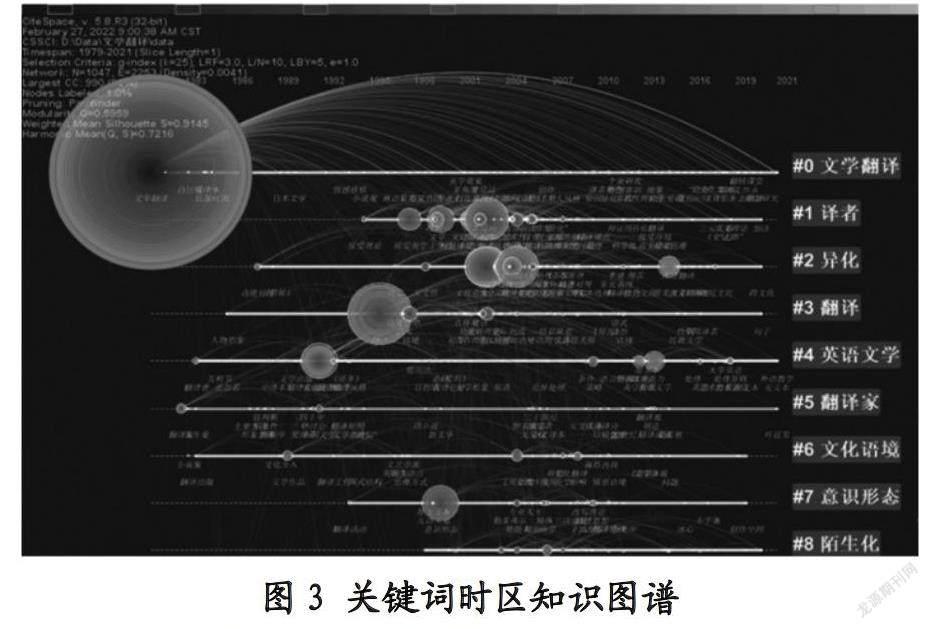

本文不僅通過CiteSpace軟件對聚類的科學知識圖譜進行了宏觀考察,還從歷時的角度探究1979—2021年國內文學翻譯研究的發展趨勢及相互影響關系。圖3是筆者借助CiteSpace軟件生成的關鍵詞時區知識圖譜。某一時區中的節點數越多,說明這一時間段中研究熱點越多,該領域處于繁榮期;反之則說明這一時段中的研究熱點越少,該領域處于低谷期。通過觀察各節點間的連線,可以得知研究熱點在不同年份的更新和傳承關系[10]。

由圖3可知,“文學翻譯”節點最早出現于1983年,說明國內翻譯界對文學翻譯的研究始于1983年;1983—1994年間節點數寥寥,說明這一時期文學翻譯相關的研究熱點稀少,體現了業界學者在該時期對于文學翻譯的關注度并不高;自1995年以后,文學翻譯研究迎來繁榮期,關鍵詞如雨后春筍般不斷涌現,節點和連線也愈加綿密,隨著研究廣度和深度的逐步拓展,新的研究熱點不斷出現。這一關鍵節點的出現主要是由于,在茅盾、傅雷和錢鐘書翻譯觀的引導下,我國新中國成立后的文學翻譯研究大多以“藝術創造性的翻譯”為目標,追求“神似”,向往“化境”,也就是采用歸化譯法,但卻鮮有人對翻譯理論或翻譯原則進行求索。改革開放后,西方翻譯思想傳入中國,促使國內翻譯界重新思考文化差異及文學翻譯策略的選擇。這種反思的突出表現在1995年的一場全國范圍的翻譯大辯論 上,當時討論的焦點包括“忠實”和“再創造”等問題[2]。自此,學者們打開了新視野,不再局限于傳統譯論,而是聚焦于探討翻譯行為本身,翻譯理論意識不斷增強,積極開展理論性、系統性的科學研究,文學翻譯領域的研究得以不斷豐富。

(四)突變術語分析

本文還利用CiteSpace的突現術語功能以揭示國內文學翻譯研究的前沿和發展趨勢。

所謂突變術語,是指使用頻次突然明顯增多、或在較短時間內突然出現的術語,其動態變化特性能更準確地反映出某一學科的研究前沿[11]。圖4是由CiteSpace生成的文學翻譯研究領域排名前15的突現詞。

由圖4,每一個高突現關鍵詞由突現值和突現時間構成。其中,每個紅色線段的長度代表對應關鍵詞出現的時間跨度,即研究熱點的持續時間。例如,關鍵詞“歸化”出現于2002年,結束于2009年,說明學界對于歸化問題的討論持續了八年之久。具體說來:

1. 2002—2003年突變值較高的關鍵詞為:歸化、異化、譯者和文化,是這一階段具有代表性的研究熱點,其持續的平均年限長達約7年之久,表明在此期間我國眾多學者開始關注文學翻譯的策略選擇及文化差異問題,這與上述關鍵詞聚類、共現及時區分析的結果一致。

2. 2013年突變值較高的關鍵詞為:英語文學、翻譯家和翻譯方法,這三者看似聯系甚微,卻在一定程度上反映了當時國內文學翻譯研究相關的新動態。2012年莫言榮獲諾貝爾文學獎后,學界掀起了一股葛浩文研究熱潮。學者們紛紛撰文探尋葛浩文譯本的翻譯方法及譯者風格,稱其為“中國文學首席翻譯家”和“中國文學海外推廣者”[7],英語文學、翻譯家和翻譯方法的關注度也隨之提高。

3. 2016年至今突變值較高的關鍵詞有:英美文學、文化差異、美學價值、影響、語境文化、藝術語言和處理原則,這些關鍵詞代表2016年以來國內文學翻譯研究的熱點,且一直持續到2021年仍熱度不減,同時也在一定程度上體現了今后國內文學翻譯研究的前沿和最新動向,值得學者們重視。與前幾個階段相比,這段時期的文學翻譯研究形成了新的研究熱點,既聚焦于文學翻譯技巧的探討,又不乏對于文學翻譯的審美本質的思索和探究,呈現出多元化的研究態勢。

三、基于CiteSpace分析結果對翻譯研究的思考與啟迪

縱觀國內近43年來文學翻譯研究,20世紀的研究者們對于該領域內相關話題的探討多以傳統譯論為著力點,即從話語轉換的角度出發,探討“如何譯”的問題;直至20世紀后期,學者們研究視野不斷開闊,學科交叉融合、研究理論多元的圖景才徐徐展開,而文學翻譯的演進趨勢對我國翻譯研究同樣也具有一定的啟迪意義。

(一)學科獨特性的形成

由上文中圖2關鍵詞聚類圖譜可以顯見,“翻譯文學”是近43年來文學翻譯研究領域的聚焦主題之一。王向遠教授認為,文學翻譯是一種行為過程,而不是一個本體的概[12]。眾所周知,國內翻譯研究與比較文學同興起于20世紀80年代初,而彼時的翻譯學作為一個獨立的學科尚且年輕。國內譯介學研究的代表人物謝天振教授潛心發展譯介學研究,以“創造性叛逆”為核心概念,對翻譯文學進行了深入探討。他認為只有承認文學中創造性叛逆的存在,才會意識到翻譯文學不等同于外國文學,才會有對其所屬地位的進一步思考,這就從理論上厘清了翻譯文學的歸屬問題[13]。謝天振教授以比較文學視角出發的研究為翻譯學作為一門獨立學科奠定了重要的理論基礎,同時也為文學翻譯研究提供了有效的范式。他的譯介學研究與勒弗菲爾的改寫理論研究、赫曼斯的操縱研究、圖里等人的規范研究一致,皆是以“系統—描述”范式為基礎,跳出語言文字轉換的層面,在各自的文化語境中發展出獨立的、具有一定普適意義的翻譯理論[14]。

(二)多元視角的融通

結合上述圖表分析我們可以發現,中國翻譯研究的研究邊界不斷擴張,沿著跨學科路徑不斷開拓新領域、新方向,反映了譯學研究之活躍,同時也表明其復雜性和普遍性。但仍需要注意,不同的理論視角往往聚焦翻譯的不同方面,若彼此之間缺乏聯通,那么譯學研究就容易過于片面和孤立,自然就會產生李瑞林教授所說的“知識孤島”[15]。因此,學者們對于翻譯研究應將目光轉向實現譯學與其他學科知識的融通,建立不同學科之間的對話,實現知識互鑒,并在反復實踐中不斷更新翻譯觀念,最終形成“學理上自洽、實踐上可行的知識結構和話語體系”[16]。

四、結論

本文借助CiteSpace軟件,以3725篇關于國內1979—2021年間文學翻譯相關研究的期刊論文為研究對象,通過繪制近43年來國內翻譯研究動態的科學知識圖譜,從高頻關鍵詞、中介中心性和突變關鍵詞等維度進行可視分析,較為清晰地呈現了文學翻譯研究熱點與前沿動態,為學術研究提供較為客觀的數據支持。主要結論如下:

第一,從研究內容來看,1979—2021年間國內文學翻譯的研究熱點主要集中在“翻譯策略”“異化”“譯者”“文化差異”“意識形態”等方面。綜合而言,文學翻譯領域研究主要圍繞文學翻譯策略、文學翻譯研究方法、文學體裁及文學翻譯理論這四個主題展開的。關于“美學價值”“再創造”“文化語境”“藝術語言”等則成為近年來的文學翻譯研究領域的“弄潮兒”,代表了國內文學翻譯研究的新趨勢,前景大有可為。

第二,從研究的推進趨勢來看,1979—2021年間這43年來的文學翻譯研究從傳統的以文本對比為主的經驗性研究方法轉向從詩學和文化的多角度研究;從借助單一的學科內理論工具對文學翻譯進行界定和描述,逐漸轉向綜合運用符號學與多模態視角等跨學科理論及方法。近43年的文學翻譯研究呈現出多學科交叉融合、方法論科學化和研究理論多元化的新態勢。

第三,盡管國內文學翻譯研究呈現發展趨勢,但也存在一些問題。相較于翻譯學科其他分支領域的蓬勃來說,文學翻譯研究步調較為緩慢,缺乏對小語種的翻譯研究;宏觀性、概括性的成果較多,小而精的微觀問題[17]研究尚少;上述分析中所提到的翻譯教學中文學作品占主流的問題也不容忽視。

文學翻譯是一門藝術,而對藝術的思索和探究永無止境。本文僅借助關鍵詞共現分析對1979—2021年間國內文學翻譯研究動態做一梳理,還有很多向度可以著手,如作者、科研機構的共被引分析,或是從高影響力作者、主流學術團體及國家地區分布等,進而引導該領域的跨學科與多焦點不斷深化的長遠發展,發掘具有本土特色的知識結構和話語體系。

參考文獻:

[1]Julie,S.,&Noah,I.Beautiful Visualization. Sebastopol:O’Reilly Media Inc,2010.

[2]陶振孝.關于文學翻譯的思考——評林少華的文學翻譯觀點[J].日語學習與研究,2008,(02):78-81.

[3]孫致禮.中國的文學翻譯:從歸化趨向異化[J].英美文學研究論叢,2002,(00):326-344.

[4]劉彬.勒菲弗爾操控論視野下的十七年文學翻譯[J].解放軍外國語學院學報,2010,33(04):93-97.

[5]陳悅,陳超美等.引文空間分析原理與應用:CiteSpace實用指南[M].北京:科學出版社,2014.

[6]陳超美,李杰.CiteSpace:科技文本挖掘及可視化(第二版)[M].北京:首都經濟貿易大學出版社,2017.

[7]張繼光,張政.國內葛浩文研究狀況的CiteSpace分析[J].外國語文,2015,31(04):96-103

[8]陳功,陳穎.《紅樓夢》翻譯研究的熱點、問題及思考[J].北京科技大學學報(社會科學版),2019,35(04):104-111.

[9]鄭海凌.文學翻譯的本質特征[J].中國翻譯,1998,(06):5-9.

[10]楊艷.中國民族典籍翻譯研究的可視化分析(1986-2021)[J].西藏大學學報(社會科學版),2021,36(03):176-184.

[11]馮佳,王克非,劉霞.近二十年國際翻譯學研究動態的科學知識圖譜分析[J].外語電化教學,2014,(01):11-20.

[12]王向遠.翻譯文學導論[M].北京:北京師范大學出版,2004.

[13]謝天振,宋炳輝.從比較文學到翻譯研究——關于譯介學研究的對話[J].渤海大學學報(哲學社會科學版),2008,(02):39-46.

[14]江帆.譯介學研究:令人服膺的中國聲音——從學科史視角重讀謝天振《比較文學與翻譯研究》論文集[J].中國比較文學,2021,(04):116-129+29.

[15]李瑞林.譯學知識生產的建構性反思[J].中國翻譯,2020,41(04):23-31+189-190.

[16]藍紅軍.新時期我國文學翻譯研究的現狀、問題與未來發展[J].外國語言與文化,2018,2(01):104-117.

[17]王東風.譯家與作家的意識沖突:文學翻譯中的一個值得深思的現象[J].中國翻譯,2001,(05):44-49.

作者簡介:

魏夢,女,漢族,揚州大學英語筆譯專業碩士研究生,研究方向:翻譯理論與實踐。