設計具有內在邏輯關聯的學習任務

【摘 要】在語文學習任務群這一新概念提出的背景下,教師應嘗試單元統整視域下的語文教學設計與實施。統編教材五上第四單元《古詩三首》第一課時的教學,可以圍繞特定學習主題,架構單元學習任務,并在單篇教學中設計與組織具有內在邏輯關聯的語文實踐活動。

【關鍵詞】語文教學;學習任務群;內在邏輯關聯;“中國夢”

【中圖分類號】G623.2? 【文獻標志碼】A? 【文章編號】1005-6009(2023)14-0066-06

【作者簡介】倪凱顏,江蘇省無錫市港下實驗小學(江蘇無錫,214196)校長,正高級教師,江蘇省語文特級教師。

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)提出了語文課程內容的一種新型呈現形式——語文學習任務群,并明確指出:“設計語文學習任務,要圍繞特定學習主題,確定具有內在邏輯關聯的語文實踐活動。”而以“人文主題”與“語文要素”雙線組元的統編教材,并未提前做出明確的與之對應的編排。那么,如何用好手頭教材,在以自然單元為單位的教學中落實語文學習任務群理念呢?筆者認為,設計好單元統整視域下的任務群,開展具有內在邏輯關聯的有效教學活動,是一線教師普遍比較關心的問題。

五上第四單元緊扣“家國情懷”這一人文主題,選編了《古詩三首》《少年中國說》《圓明園的毀滅》《小島》4篇課文及《二十年后的家鄉》1篇習作,旨在落實“結合資料,體會課文表達的思想感情”這一語文要素的同時,培植學生的家國情懷。如此,筆者嘗試進行學習任務群理念下的大單元統整教學設計與實施,引導學生在真實情境下不斷開展豐富且逐漸深入的語文實踐活動。本文以該單元第一課時的教學為例,探討具有內在邏輯關聯的學習任務設計方法。

【教學過程及分析】

一、開啟單元任務——尋繹“中國夢”

師:實現中華民族偉大復興的中國夢,是黨的十八大以來以習近平同志為核心的黨中央提出的具有強大號召力和感召力的奮斗目標。其實,千百年來,在不同的歷史階段,中華兒女都有著不同的“中國夢”。針對五上第四單元的學習,我們將通過一個大任務——尋繹“中國夢”,去開展系列語文實踐活動。

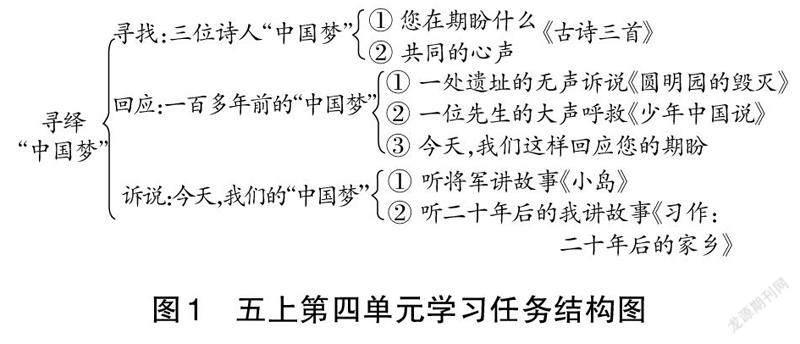

師(出示單元任務框架):請大家先瀏覽一下這張單元學習任務結構圖(如圖1)。誰來說一說我們本單元的學習,將經歷哪些主要的學習任務?

生:我們這一單元的學習主題是“尋繹‘中國夢”,將探究三大主要任務:(1)學習《古詩三首》,去尋找三位詩人的“中國夢”;(2)學習《圓明園的毀滅》《少年中國說》,并回應一百多年前的“中國夢”;(3)學習《小島》,完成習作《二十年后的家鄉》,講述我們今天的“中國夢”。

師:是的,在不斷完成任務的過程中,我們還將習得“結合資料體會課文表達的思想感情”的能力。這節課,讓我們開啟第一個任務,走進第12課——《古詩三首》(引讀課題),一起尋找三位詩人的“中國夢”分別是什么。

師檢查三首古詩《示兒》《題臨安邸》《己亥雜詩》的朗讀情況,并相機正音。

以統編教材自然單元為單位的語文學習任務群,不應是表象上的一個個小任務的堆砌,而應是一組有著基本內在邏輯關聯的小任務的逐漸推進、延展。這些小任務應有先后順序,且能讓學生像經歷游戲闖關一樣,被不斷吸引。

雖然這一單元的課文內容所涉及的時間跨越千年,從宋朝、清朝到當代,直至二十年后的未來,但其所表達的情感主線卻是唯一的,那就是強烈的愛國熱情。由此,筆者將教學內容進行有機整合,按時間先后順序調整教學內容,提煉出統領在“尋繹‘中國夢”這一單元主題下的一個大任務群,它包括尋找、回應、訴說“中國夢”三個小任務以及串聯起來的多個關鍵性活動。這有助于學生經歷情境化的語言實踐活動,在真實的情境中增強對課文內容的理解,對知識意義的建構,對自身精神成長的觀照。

該任務群框架在本單元第一課時呈現,有助于學生明了本單元的學習始于單元學習目標,所開展的語文學習活動將不再是一篇一篇課文的學習,而是在一個完整、真實情境下的大任務探究中不斷展開,進而增強探究興趣與目標達成意識。

二、任務一:探究詩人“心中的期盼”

師:“中國夢”是所有中華兒女的夢想,表達的是老百姓的期盼。今天,我們要尋找三位詩人的“中國夢”,可以通過尋找他們“心中的期盼”來入手。接下來,讓我們小組合作,一起探究,完成本課任務一(見表1)。

師:各小組讀詩、探究,在大掛紙上填寫表格,張貼在展示板上,并進行全班交流。

組一交流《示兒》:

生1:從《示兒》這首詩中,我們讀到陸游心中的期盼是希望祖國統一,收復失地。這些話是他臨終前對兒子們說的。

師:具體從哪里讀出來的?

生1:題目是“示兒”,說明是寫給兒子看的,讓兒子們知曉。詩中有個“死”字,說明陸游即將要去世了,再看“家祭”二字,是說家里舉行祭祀,紀念去世的先人。“王師北定中原日,家祭無忘告乃翁”,他是在說,等到南宋朝廷的軍隊打了勝仗,平定中原的那一天,一定要告訴你們的父親,也就是他——陸游。所以,我們知道是陸游在臨終前對兒子說的,他心中唯一的期盼就是“九州同”,也就是祖國統一。

師:在生活中,你們什么時候見過家祭?家人在念叨些什么?

生2:我在清明節和春節前見到過家祭,聽見家人說“你們在上面好好過日子,保佑我們全家幸福”。

生3:我還在農歷七月十五見過家祭,家人說“家里一切都好,你們放心好了”。

師:看來,普通人離世前都會放不下家中的人與事。那么,陸游放不下的是什么?

生4:他放不下的是國家沒有統一。

生5:他放不下的是人民的生活沒有變得好起來。

師:是的,祖國統一、人民安居樂業就是他的臨終期盼。除了剛才這位同學讀到的“王師北定中原日,家祭無忘告乃翁”外,還有哪里也能讀出他的期盼?

生6:“但悲不見九州同”,這里的“九州”代指全國,就是中國。“九州同”就是指“祖國統一”。我讀出了他即將離世,但很難過的是還沒有看到祖國統一。

師:跟普通人的臨終遺言相比,你感受到了什么?

生7:陸游臨終前考慮的不是自己,不是自己的小家,而是自己的祖國,他憂國憂民。

組二交流《題臨安邸》:

生1:我們組讀了《題臨安邸》這首詩,知道詩人林升心中的期盼是國家統一,他是對朝廷的官員們說的,他看到他們整天唱歌跳舞后寫下了這首詩。

師(瀏覽各組表格中填寫的內容):各組探究的結果相似,只是在表達上略有不同。第二組的同學覺得作者心中的期盼是“收復失地”,跟第一組的“國家統一”一樣嗎?

生2:一樣的,收復失地后,國家自然就統一了。

師:看來大家都在積極探究。不過,我有一個疑問,我從詩中明明讀到的是“游人”,你們怎么讀到了當朝統治者呢?

生2:這里是一語雙關,雖然寫的是游人,實際上指的是朝廷的統治者。

師:你是從哪里讀出來的?

生2:我查閱了資料,這里的“臨安”就是現在的杭州,是當時南宋的都城。“直把杭州作汴州”中的“汴州”,是北宋的都城。因為汴州被金兵攻破,趙構就帶著官員們逃到杭州,建立了南宋。他們把這里作為新的都城,過得像在汴州一樣花天酒地,完全忘了北宋老百姓的痛苦。這里的“暖風”不僅指溫暖的和風,還指統治者們的歡樂,把他們都吹得如癡如醉了。

師:哎呀,我們聽得也是如癡如醉啊!此處應該有——(掌聲)。這名同學結合歷史資料,讀懂了這首詩,也讓我們明白了詩中的一語雙關。那么,這里的“醉”指什么?

生3:表面上看是游人陶醉在美麗風光中,實際是在說官員們沉醉在風景和歌舞中,忘記了這里不是真正的都城,忘記了祖國還沒有統一。

生4:這個“醉”是“醉生夢死”的意思。

師:說得真好!你們讀懂了詩人的一語雙關,也讀懂了詩人心中的期盼,他希望——

生(齊):祖國統一。

組三交流《己亥雜詩》:

生1:我們組研讀了《己亥雜詩》一詩,認為作者龔自珍心中的期盼是廣納人才,他是對天公說的,我們是從“我勸天公重抖擻,不拘一格降人才”一句讀出來的。作者之所以有這樣的期盼,是因為他看到中國失去生機了。他在第一句寫到“九州生氣恃風雷”,意思就是要有足夠大的威力才可以讓中國生機勃勃,所以,我們覺得他看到的中國應該是失去生機了的中國。

師:很好!那么,哪個詞特別能看出九州失去了生機?

生2:“萬馬齊喑”,意思是所有的馬都失去了聲音,這里是在說所有的人都不敢發表意見,即中國沒有了生氣。

師:從歷史資料中,你們找到九州失去生機的依據了嗎?

生3:當時是鴉片戰爭爆發的前夕,清朝政府已經變得腐敗無能,清朝的官員也不去輔佐統治者治理國家,所以,作者希望統治者能重用人才,讓國家變得越來越好。

師:我也找到了一段資料。(出示寫作背景)己亥年是1839年,這一年正是鴉片戰爭爆發的前一年,曾經強盛的大清帝國行將沒落。腐朽的清政府對外卑躬屈膝,對內大肆打壓,官吏貪污腐敗,百姓民不聊生。這一年,龔自珍辭官南下,一路將所見所聞、所思所想記錄成315首日記體組詩,他將這315首詩稱為《己亥雜詩》。今天我們學的是第220首,是他路過鎮江時,應道士之請而寫的祭神詩。

師(停頓片刻):因為是“祭神詩”,所以他在詩中寫“我勸天公重抖擻”。那么,天公真的會降人才下來嗎?

生(齊):不會。

師:那他真的是對天公說的嗎?

生4:我覺得這里的天公不是指真正的天公,而是指統治者,他是對朝廷官員說的。

“中國夢”是一個宏大的主題,也比較抽象。本課任務是要學生通過三首古詩去尋找三位詩人的“中國夢”。一開始學生會有一種無從下手的學習挫敗感。因此,教師需要幫助學生搭建思維支架。于是,筆者設計與組織了三個小任務,這一板塊是任務一,旨在引導學生通過研讀古詩,去尋找詩人“心中的期盼”,并且輔以“什么情況下、對誰說的”這樣的具體問題導引,旨在進一步給予學生思維支撐,使其比較容易完成。

這一任務的設計,指向讀懂三首古詩的意思。在填寫表格的過程中,學生開展小組合作探究,借助注釋與資料充分交流與討論,完成了對三首古詩內容的初步理解。那么,小組合作下的任務完成情況如何呢?筆者采用了大掛紙的呈現方式,讓全體師生都可觀察可評價,這有利于教師即時掌握各組的研讀情況,并有針對性地進行追問、引導。

在理解三首古詩意思的教學中,筆者都進行了追問,旨在引導學生弄清幾個關鍵概念。比如,教學《示兒》時追問學生:“普通人離世前放不下的是家中的人與事。那么,陸游放不下的是什么?”意在引導學生比較普通人與陸游的臨終牽掛,初步感悟陸游的愛國之情。教學《題臨安邸》時設置問題:“我從詩中明明讀到的是‘游人,你們怎么讀到了當朝統治者呢?”意在激發學生思考詩人運用一語雙關背后的深意。

三、任務二:探究“相同期盼”之間的關聯

師:我發現,陸游和林升寫的詩不同,但“心中的期盼”卻是相同的!那么,這兩首詩有什么關聯嗎?小組合作探究,完成任務二。

小組研讀、比較《示兒》《題臨安邸》,討論探究,班內交流。

生1:我們發現兩位詩人都是宋朝人,說明他們生活的時代背景是一樣的。

師:有道理!讓我們通過地名來了解一下時代背景。找一找,兩首詩中寫到了哪幾個地方?

生2:九州、中原、臨安、杭州、汴州。

師:這五個地方分別在哪里呢?我們在這張南宋地圖上找一找(出示南宋地圖),要是誰能講一講與某個地方相關的歷史,就更好了。

生3:金兵入侵,北宋都城汴州被攻破,中原丟失,九州不再完整,遷都臨安(杭州),建立南宋。

師:北宋都城汴州本來是怎樣的呢?我們來看一段視頻資料(播放視頻)。這是國寶《清明上河圖》的開端部分。看,當時的汴州樓宇林立、車水馬龍,人民生活安居樂業,超過百萬的人口居住在這里,是當時世界上最發達、最繁華的城市。但這一切,從城門被金兵攻破的那一刻起,都不復存在了。

師(稍停頓):那一年,陸游2歲,林升4歲,從記事開始,他們就和全國老百姓一起,每天(引讀)——“但悲不見九州同”,每天期盼(引讀)——“王師北定中原日”。

師(稍停頓):這一組同學發現的這一關聯非常好,由兩位詩人的朝代,推想出詩人生活的背景相同。那么,這兩首詩之間還有什么關聯嗎?

生4:我發現第二首詩寫到了陸游盼不到祖國統一的原因。“西湖歌舞幾時休?”說明統治者一直在尋歡作樂,根本不去指揮軍隊收復失地。所以,陸游臨終前還在“但悲不見九州同”。

生5:我們發現“暖風熏得游人醉,直把杭州作汴州”是說統治者醉生夢死、茍且偷安,不派王師去平定中原。所以,陸游臨終前還在期盼祖國統一,告訴兒子“王師北定中原日,家祭無忘告乃翁”。

師:你們真了不起!竟然發現了兩首詩之間的因果關聯。陸游是我國歷史上著名的愛國詩人,許多詩作都能讀到他的心跡,讓我們一起來讀(出示相關內容)——

20歲時——上馬擊狂胡,下馬草軍書;

58歲時——朱門沉沉按歌舞,廄馬肥死弓斷弦;

68歲時——遺民淚盡胡塵里,南望王師又一年;

直到85歲,他寫下臨終遺言——王師北定中原日,家祭無忘告乃翁。

師:一個愿望,盼了一生都沒有實現。此刻,你感受到陸游怎樣的心情?

生1:他是很悲痛的。

生2:他是很絕望的。

生3:他很難過。

師:他把這樣的情感濃縮成了一個字,留在了這首絕筆詩中。

生(齊):悲。

師(板書“悲”):在悲的背后,你感受到的又是什么?

生4:陸游臨終還在期盼祖國統一,我感受到了他強烈的愛國之情!

生5:他臨終不牽掛家里,而是悲傷國家還沒有統一,他無比熱愛自己的祖國。

師: 林升也是“悲”嗎?

生6:不是,他是憤怒,從“西湖歌舞幾時休?”這個問句可以讀出來。

生7:他是恨,他在斥責、諷刺統治者“直把杭州作汴州”。

師:說得好!在這憤怒的背后,你又感受到了林升怎樣的情感?

生8:他跟陸游一樣,也非常愛國,對當朝統治者十分不滿、憤恨。

師:兩位詩人一個“悲”,一個“憤”,一個直接表達,一個間接表達。他們的感情都十分強烈,都在訴說“心中的期盼”——

生(齊):祖國統一。

師:這,就是詩人的“中國夢”,也是全國老百姓的——

生(齊):中國夢。

師:祝賀你們,又發現了第三處關聯,讓我們通過朗讀來加深體會。

師先指名學生有感情地朗讀兩首詩,然后配樂齊讀。

新課標指出,語文學習任務群由相互關聯的系列學習任務組成。任務一引導學生找到詩人“心中的期盼”,旨在使其理解詩意;任務二引導學生將學習向縱深推進,體會詩人的情感。在學習任務群背景下,教師應審視的是,編者為什么要把這三首古詩安排在同一課中,它們之間有著怎樣的關聯。于是,我們不難找到任務二的設計抓手,即思辨性閱讀與表達任務群所倡導的,通過閱讀、比較、推斷等方式,梳理古詩、資料及它們之間的關聯。這有助于激發學生進一步探究的熱情,推動其思維的進階。

因此,筆者設計了任務二:《示兒》和《題臨安邸》兩首詩之間有什么關聯之處?學生盡管感覺到了這次的任務難度有所提升,但他們還是積極投入了探究過程中,其間,筆者能清楚地感受到學生思維的生長。他們能通過閱讀詩歌、聯系資料、比較推斷等方式,逐漸梳理出三首詩中的多處關聯:前兩首詩,詩人的朝代相同,可以推斷出他們生活的時代背景相同,所以,他們“心中的期盼”是相同的;陸游一生盼不到“王師北定中原日”,原因可以從林升的《題臨安邸》中找到,“西湖歌舞幾時休”的質問,“直把杭州作汴州”的諷刺,背后是詩人對南宋統治者的憤恨;兩位詩人的情感,一個“悲”,一個“憤”,一個直接表達,一個間接表達,但異曲同工。這樣的關聯不斷被豐富,學生對詩人的愛國熱情也有了更深切的體悟,國破家亡時代老百姓的“中國夢”也一下子變得清晰起來。

四、任務三:探究“共同期盼”背后的根源

師:看到自己的國家民不聊生、萬馬齊喑,龔自珍的心情又是怎樣的?

生(齊):哀。

師(板書“哀”):是的,哀其不幸,怒其不爭。他更是在期盼——

生1:期盼當朝統治者能重新振作精神,進而培養人才、重用人才,使祖國繁榮昌盛、生機勃勃。

師:是的,我們讀到了龔自珍的期盼——

生2:祖國強大!

生3:祖國振興!

師:同學們說得很好。這就是龔自珍的中國夢,也是鴉片戰爭時期清朝老百姓的——

生(齊):中國夢!

師:三首詩,詩人不同,詩的內容不同,情緒也不同,陸游“悲”,林升“憤”,龔自珍“哀”。但,有沒有相同之處呢?

生1: 前兩位詩人的中國夢是“祖國統一”,第三位詩人的中國夢是“祖國富強”,其本質是一樣的,他們都希望祖國不要被侵略,要欣欣向榮,要繁榮昌盛。

生2: 他們的心里都只有祖國,他們都在為國家著想,為百姓著想。

生3: 他們憂國憂民,有著同樣的中國夢!

師:是的,自古以來,華夏兒女都有著相同的中國夢,因為我們都有一顆——

生(齊):中國心!

師:今天,我們還需要這樣的愛,這樣的中國夢嗎?

生(齊):需要!

師(配樂):詩人艾青,曾經深情寫下“為什么我的眼里常含淚水?” ,讓我們一起回答——

生(齊):因為我對這土地愛得深沉。

師:這片土地,就是我們的——祖國。讓我們像先輩那樣,永遠熱愛它!

任務三其實是任務二的延伸。筆者將三首古詩放在一起,引導學生進一步比較研讀它們之間有什么共同點。學生很快感悟到:時光流轉千百年,詩人心中的期盼沒有變,依然是心系祖國,這不僅僅是詩人的中國夢,也是所有中華兒女共同的中國夢啊!課堂生成至此,“尋繹‘中國夢”之大任務,已經為學生開啟了一扇“結合資料體會詩人感情”的方法之門,更為其種下了胸懷家國的種子。

綜觀這節課,筆者注重在“尋繹‘中國夢”這一主題的統領下,揭示單元大任務框架圖,讓學生明白各任務之間是有關聯的,是環環相扣的,并引導學生不斷投入任務探究式的挑戰學習中。本節課中的三個小任務也是有關聯且逐個推進的,這有助于學生理解詩意、體悟詩情、發展思維,從而漸入佳境。后續各任務的展開,也不斷激勵著學生聚焦主題,以任務探究的方式開展進階式的語文實踐活動,并在這一過程中掌握語文學科知識,提升語言文字運用能力,厚植家國情懷,提升核心素養。